千年帳物語 STORY

神仏の分身を納める大切な納経帳・御朱印帳。

集印を尊び、自分だけのオリジナリティや格調を求めている人に向けて、日本を代表する巡礼文化「四国遍路」が今なお息づく四国から、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」をお届けします。

四国は信仰と旅の文化が仲良く遺っています。

□空と海と祈りと

「お大師さん」と親しまれる 弘法大師空海。

774年、現在の香川県善通寺市に生まれました。

四国遍路は「お大師さん」の姿を求めて、空を仰ぎ、山や海岸線に点在する聖地を巡る祈りの旅路です。

巡礼者も「お遍路さん」とよばれ、大事にされています。宗派を問わず、何度参ってもどこから巡ってもよい「お遍路」。四国だけでなく、広く日本人が求める癒やし、やすらぎの象徴ともいえるでしょう。

日本人は寺も神社も神も仏も隔てなく尊び、敬い、慈しみ、祈り、願うスタイルが根付いています。

寺院・神社を巡り、御朱印をいただく慣習もまた、日本のおおらかな信仰のスタイルに寄り添う「文化」として定着しています。

千年帳を構成する美しきハンドメイドの世界を紹介します。

□神は細部に宿る

God is in the details

芸術家や建築家が好んで使う言葉です。

細かい部分にまで貫かれている「こだわり」に気づく時、感動が生まれます。作り手の鼓動が伝わる瞬間です。神が宿る細部があって全体が美しく、全体があっての細部でもあります。伝統工芸品やハンドメイドから生み出されるものには、入念な入魂の時間も凝縮されています。

手にしたとき、作り手の歯車とかみあい、千年の時を刻む1秒が動き始めます。

◇土佐和紙

日本三大和紙のひとつに数えられる高知県の「土佐和紙」。中でも、千年帳には四国の豊かな自然の中で育まれた楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)などの伝統的な天然植物を原料に使用し、仁淀川の清流で職人が手漉きした紙を使用しています。

千年以上の製造の歴史が生み出す天然原料の手漉和紙は、歴史と同じく千年以上もつともいわれる保存性を有し、丈夫で破れにくく、やさしい手ざわりとあたたかな風合いが特長です。

◇讃岐のり染

香川県の伝統的工芸品「讃岐のり染」の染色の手法は、もち米からつくられた防染のための糊を筒や型紙を使って、彩色の染料が混ざり合わないように布に置き、模様や絵・文字を染め上げます。輪郭や白いまま残したい部分に糊を置き、藍がめにつけたり、刷毛で色を染め分けたりして独特な鮮やかさと風合いを醸し出します。

◇讃岐正藍染

ジャパンブルーとも呼ばれる美しき日本の青。天然染料「すくも」を藍がめの中で発酵させて藍液をつくります。藍液につけては洗う作業を1日1回繰り返し、「藍四十八色」と呼ばれる微妙な藍色濃淡を染め分けます。藍は生地を丈夫にし、防虫効果もあるといわれています。

◇和綴じ

日本古来の製本方法「和綴じ」で仕上げます。基本手法として受け継がれてきた四つ目綴じを採用し、針と糸を使い手作業で縫い合わせます。和綴じで仕上げた帳面は、軽く柔らかいので壊れにくく、綴じ直しもできますので、本紙を増やしたり、修復を施したりしながら長く使えます。

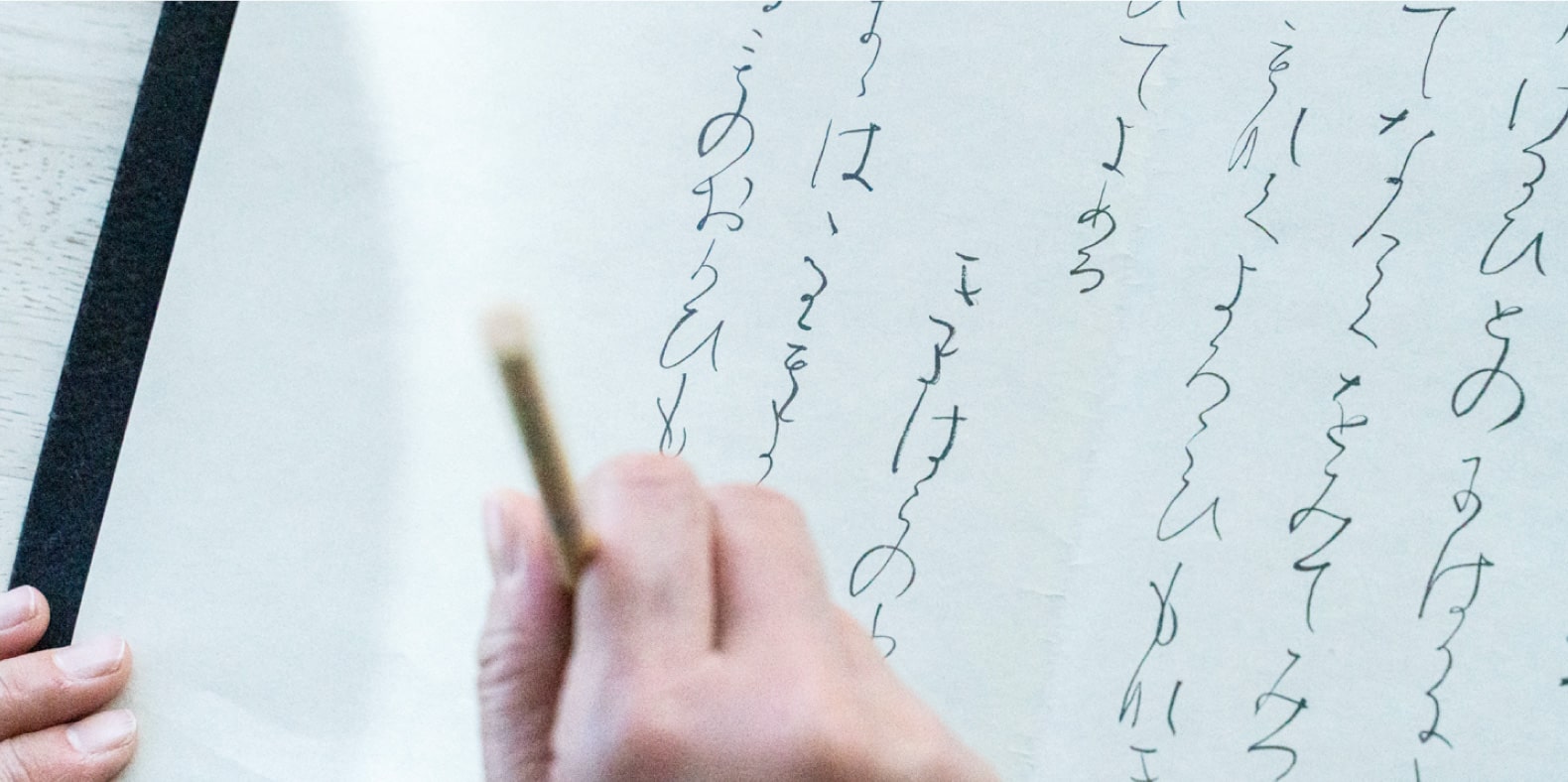

◇仮名書道

仮名書道の最高峰として古来より尊重される「高野切」の筆跡に見られる、流動的で柔らかな筆運びの文字で題せんをデザインしています。空海が活躍した平安時代の仮名文字文化のイメージを反映しました。

四国にはすばらしい伝統の技術を極める職人がいます。

千年帳はその人たちの手から生まれます。

□匠の文化を千年先に

手間と時間を掛け、正直に作る人たち。

「匠」の技には、見えないところまで心を配り、自然を敬い、伝統を尊び、使う人を思う、気高いやさしさが根底に流れています。

伝統の技能に知恵と工夫を重ねる匠の精神。

千年先まで遺したい日本の誇りです。

◇制作チーム◇

土佐手漉和紙職人

染匠

紙本保存修復士

書道家

デザイナー

手にした人の特別感、作り手のやりがい、巡拝を重ねて味わう充実感、

つながる幸福感をひとつに…

□ご縁

霊場巡礼では、すべてを回り終えることを「結願(けちがん)」といいます。

四国八十八ヶ所霊場巡礼結願の、八十八番札所大窪寺。

本堂にかかる「薬師如来本願功徳」の木札の「薬」字には、向かって右の二つの点がありません。

完成してない文字が表すのは未完の旅。それは人生。

人生とは「終わりなき旅」であることを伝えているといわれています。