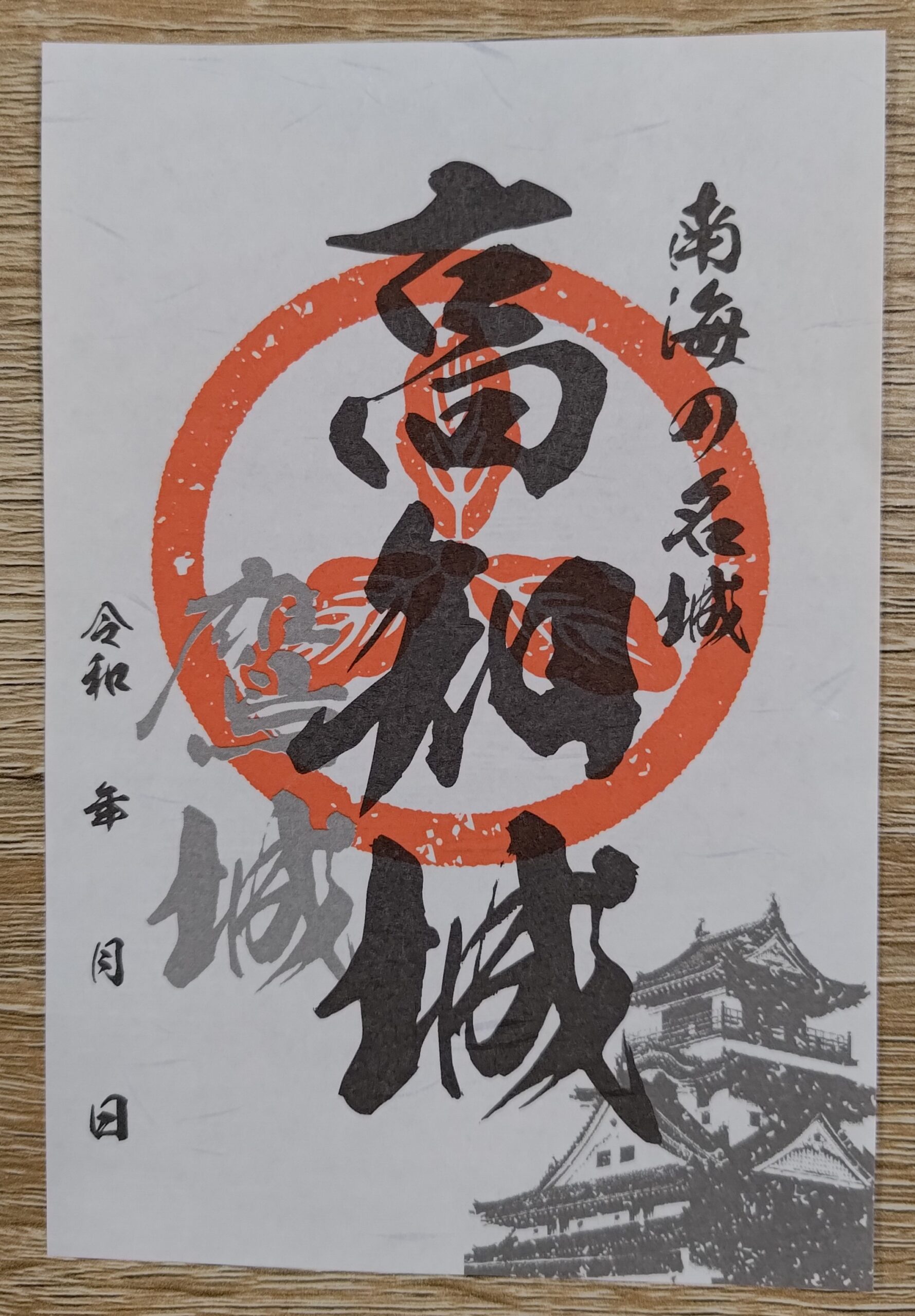

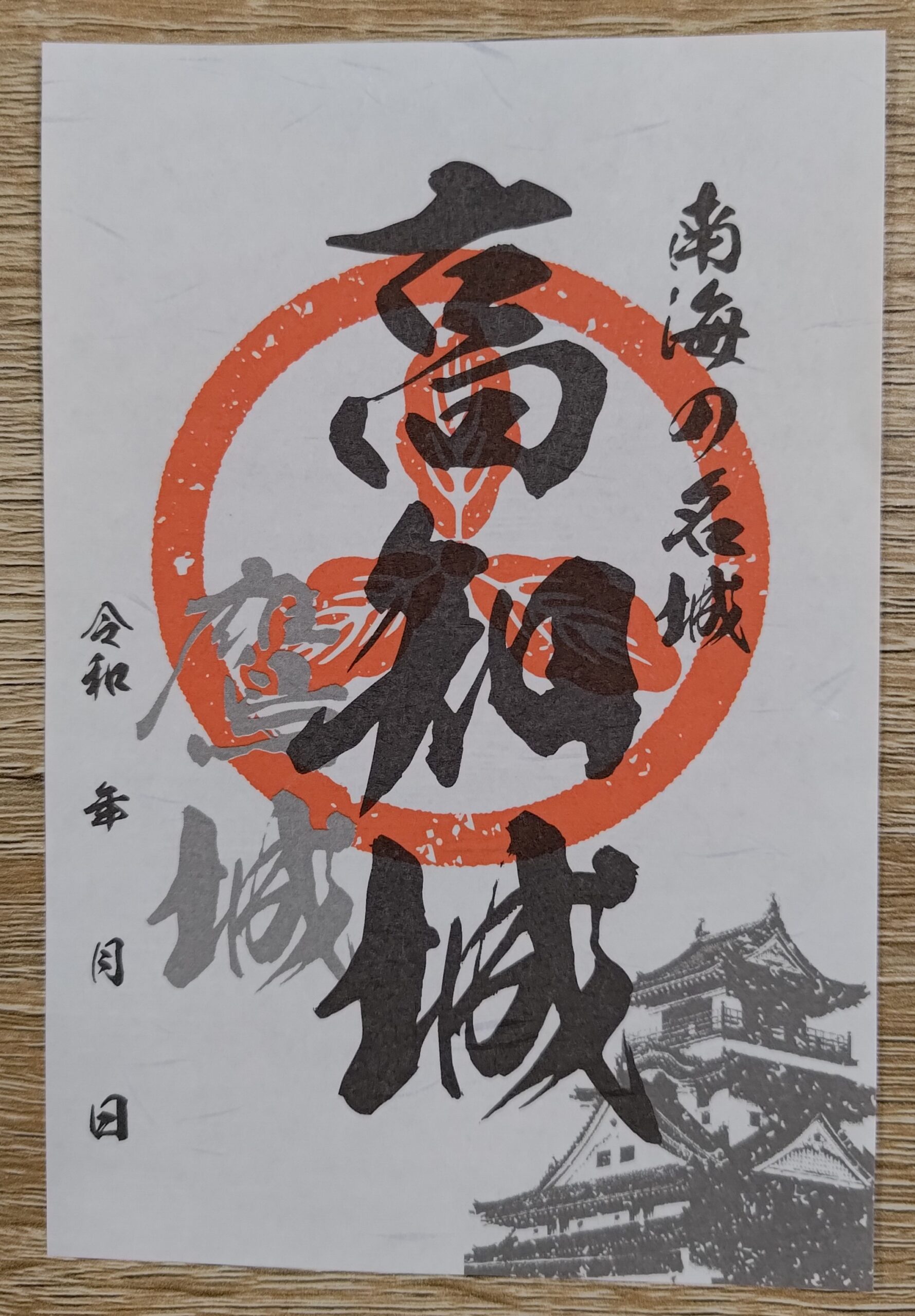

【御朱印情報】高知県「高知城」の土佐藩主・山内家の歴史・功績や建造物の特徴を読み解く御城印

高知県高知市にある「高知城」は、天守を始め往時の建造物を現代に受け継ぐ貴重な史跡です。御城印には、高知城を居城として土佐国の礎を築いた土佐藩主・山内家の家紋や、別称「鷹城」などが記され、高知城にまつわる歴史や建造物の特徴を読み解くことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美の書道文化に対する想い、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。

スポンサーリンク

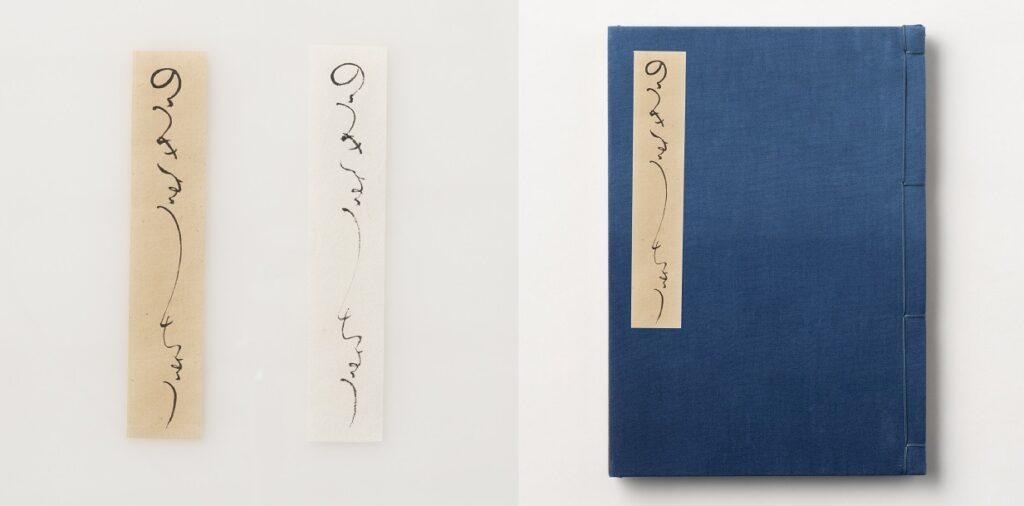

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、それぞれの専門技術を持つ四国の職人が、最高品質の納経帳・御朱印帳を仕上げるために長い期間をかけて試行錯誤し、開発した商品です。

四国内を拠点に活動する様々な分野の専門家が集まって結成された千年帳制作チームのメンバーは、現在の活動分野に関わることになったルーツやストーリーがそれぞれに存在し、活動分野へのこだわりや想いをもって取り組んでいます。

活動状況や千年帳にかける想いなどをぜひ広く知っていただきたく、メンバーが自分の声でお伝えするべく、インタビュー動画を撮影しました。

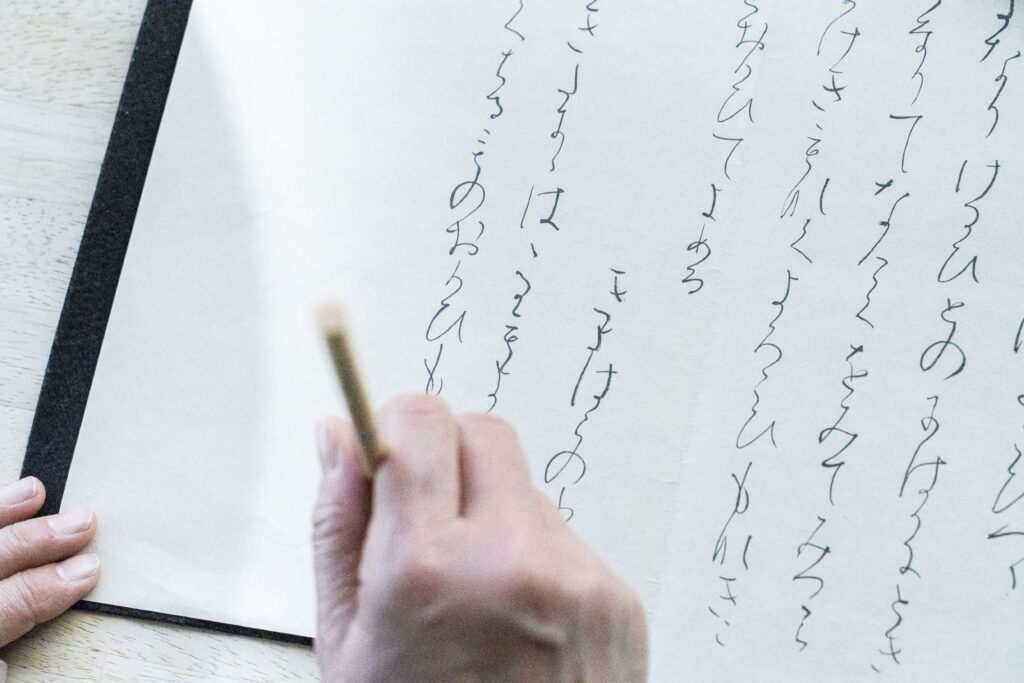

本記事では、千年帳の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美(ひろせかずみ)のインタビュー内容をまとめていますので、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをぜひご一読ください。

インタビューの様子は、以下の動画でも閲覧可能ですので、あわせてご覧ください。

千年帳では、仮名書道の一筆一筆手書きで題せん文字と名入れを担当しています。

仮名文字の歴史からお話ししますと、もともと漢字が中国から日本に渡ってきたわけですが、その漢字を早く書くために生まれた文字です。次第に流麗な美しさも求められ、漢字書体から変わりに変わって変体仮名、異体仮名が生まれました。漢字を簡単に、かつ、音に当てはめて変化させたところが、日本ならではの発達です。

筆運びによる変体仮名の丸みを帯びた文字には、柔らかな曲線の美しさがあり、私が仮名書道に魅せられているところです。

書に向かうときには、硯(すずり)に水を垂らし、墨をする作業から始まります。墨をするときにフワッと墨の香りが出てくるわけです。そこで私は気を静めていきます。それから筆をとり、書に向かい、気持ちを込めて筆を進めていくようにしています。

墨は、奈良県にある古梅園の墨を使っています。こちらは昔ながらの製法で、植物性の油に火を灯して真っ黒な煤(すす)を採取し、練りかためて墨を作っています。

その練る作業にはにかわ*を使うのですが、そのにかわが最近ではなくなっています。昔はにかわ屋という生業もありました。しかし、時代と共ににかわのニーズがなくなっていく、良質なにかわが取れなくなる、などの理由で減少しています。古梅園では何十年か前に大量に仕入れて保管したモノを使っているそうです。

そのにかわで練りながら水分を取り除いていくのですが、その作業も手作業です。

現在も昔ながらの手法で、昔と同じような工程を経てできあがった墨を使わせていただいています。

昔…それこそ何百年も前に書かれたものが文献として遺っています。今回の千年帳の企画にあてはめるカタチで、昔ながらの製法で漉かれた紙に、昔ながらの製法で作られた墨をすり、昔からの仮名文字を載せ、それがこれから先、何百年、何千年にも渡る時を経て遺っていく様を思い描きながら、書いています。

*にかわ

動物の皮や骨などの天然物を素材とし水と共に加熱して作る接着剤

なくなってしまったら、連動してなくなるということ。文化を継承するというのは、何年もかけて色々なものが段々と、脈々と繋がって成り立っていることを感じます。

例えば書道の継承というのは、書に向き合う人がいて続いています。でも、書道をする人、したいと思う人もそのうちにいなくなってしまうかもしれませんし、道具も同じです。モノもやっぱりなくなるのですよね。先に話したにかわもそうです。原材料を作る人や扱う職人さんがいなくなってしまったら、その段階でその文化もなくなる可能性があります。

なので、手漉和紙の職人さんがいらっしゃる間にこの紙を確保しておかないと、ということになります。今回一緒に仕事をさせていただく、土佐手漉和紙の職人さんも伝統産業を継承していくのにご苦労されていると聞きます。

墨と紙に加えて、筆も同じです。筆に使われる毛も羊毛とかいろいろ種類がありますが、羊毛も羊が食べたものや育った環境で毛質が変わります。時代時代の環境が現れてくるのです。そういうことも書道を通じて知っていただきたいですね。

私が書道の世界に入ったのは、当時勤めていた会社の上司が所属する書道同好会に誘われたのがきっかけでした。

そこに指導に来ていた先生が仮名書道の第一人者でした。その先生の作品を見て、仮名書道に惹きつけられました。素晴らしい仮名の線の美しさ、丸みを帯びたきれいな曲線が筆で表現されていることに感動しました。35歳の時でした。

初めは級を取っていく練習をし、段を取ったあとは、研究会や展示会に作品を出すなどの活動をしていました。

作品は、紙の大きさや文字数・何行に書くとかの形式がだいたい決まっていて、それにあわせてテーマを決めて書きます。出品する作品展によってテーマは変わってきます。作品展では、先生のお手本がある場合は、それにより近づけるカタチで表現します。お手本がなく自分の表現で出品するときは、好きな題材や詩などを選びます。

内容によって力強く表現したいところは色を濃くし、息継ぎをするところで墨をつけ、勢いを表すところは速い筆運びやかすれた字を書くなどで表情をつけます。

私の場合は、書に向き合う先輩がいたことで、私の中で書道は「なじみのあるもの」になりました。

また、私の書道の作品を見たり、活動を見たりした誰かが次に「書道をやってみたいな」という気持ちになってくれたらいいなぁと思います。先輩から伝わってきたことを次につなげていくことで書道文化が継承され、書を楽しむ人の裾野が広がるのではないかと思っています。

千年帳は納経帳・御朱印帳として使われるものですので、手にした人は、千年帳をもって神社仏閣をまわられます。そこで、お参りするときのその人の気持ちに寄り添えるカタチで題せんに想いを込めて書かせていただいております。

硯に向かうときから、墨をすっていくときから、私の「身を清める」という想いで始めています。

千年帳の企画のお話しをいただいたときに、帳面が1000年遺るような製品にしたいという想いがある、とプロデューサーからうかがいました。土佐手漉和紙の本紙をはじめとして、1000年遺るように伝統の材料や技法を使って作っていらっしゃるということでしたので、ならば1000年の昔、当時に書かれていた日本の仮名文字を紙にのせることで、1000年の想いが伝わればいいなぁと思いまして、この文字を選びました。

千年帳の本紙に実際に書いてみると、紙に入っていく墨の具合や勢いよくのばした線に、他の紙を使ったモノとは全く違う味わいが出ていることを感じました。題せん・名入れには千年帳の本紙と同じ紙を使っていますので、実物を見ていただけたら、その味わいを感じていただけることと思います。

題せん文字には、細字・細筆を選びました。題せんのサイズは普段の書道に比べて小さいスペースなので、そこにおさまるようなカタチに、でも伸びやかな曲線をその範囲の中にどう書けるかを考えて、筆の太さや大きさを選びました。

名入れでは、お名前の字や読み方の音の響きからその人のイメージを膨らませながら書いています。

千年帳には今後1000年をこえる長い間、この紙が、帳面が、後の世に遺るようにというテーマがあります。私も、どのようにしたらこの文字が、墨が遺っているかな、ということを考えながら制作にあたりました。

1000年以上の歴史がある仮名文字、400年以上続いている製法で作っている墨を使い、土佐手漉和紙に文字がのり、紙と文字とが延々と遺っていくように制作しておりますので、大事に使っていただけたらと思います。

※以下リンクの千年帳制作チームの他のメンバーのインタビュー内容もぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

高知県高知市にある「高知城」は、天守を始め往時の建造物を現代に受け継ぐ貴重な史跡です。御城印には、高知城を居城として土佐国の礎を築いた土佐藩主・山内家の家紋や、別称「鷹城」などが記され、高知城にまつわる歴史や建造物の特徴を読み解くことができます。

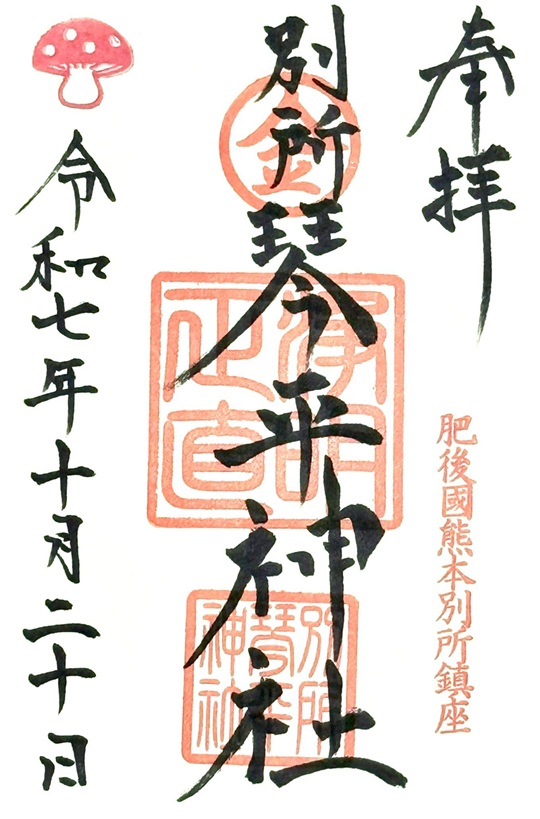

熊本県熊本市中央区にある「別所琴平神社」は、古くから「別所のこんぴらさん」の名で地域の人々に親しまれ、熊本三社参りの1社として崇敬をあつめてきた神社です。最近では、参拝日や季節に合わせて絵柄が変わる多種多彩なイラスト付き御朱印が注目をされています。

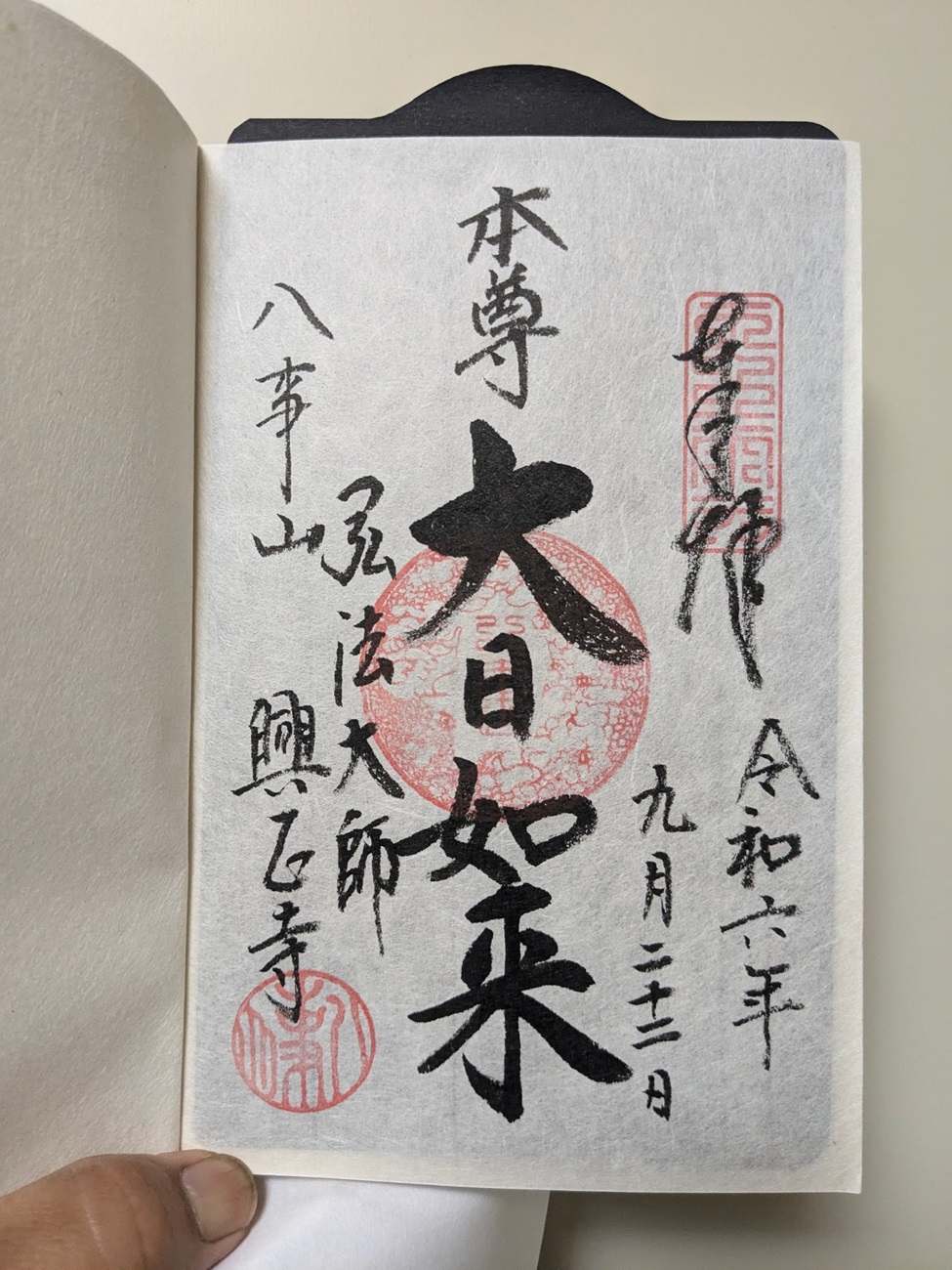

愛知県名古屋市にある「八事山興正寺」は、名古屋エリアの弘法大師空海信仰の中心的な役割を担い「尾張高野」とも称される大寺院です。御本尊の大日如来像は「名古屋三大仏」のひとつに選ばれていて、大日如来の伝統と格式の高さを感じる御朱印をいただくことができます。

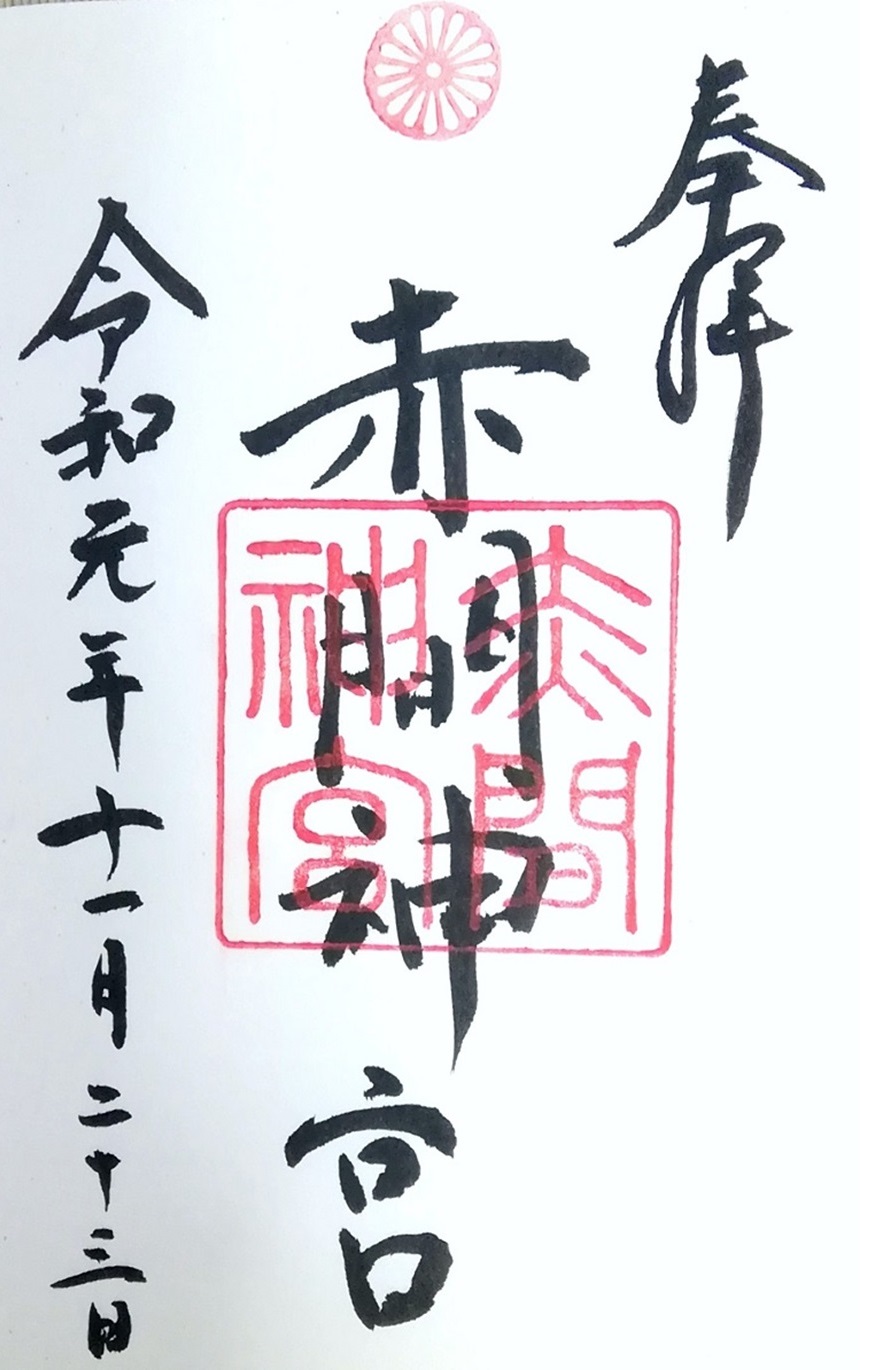

山口県下関市にある「赤間神宮」は、平安時代末期の壇ノ浦の戦いの際に8歳で亡くなった安徳天皇を祀る神社です。安徳天皇を象徴する、天皇家ゆかりの菊の御紋が印象的な御朱印をいただくことができます。