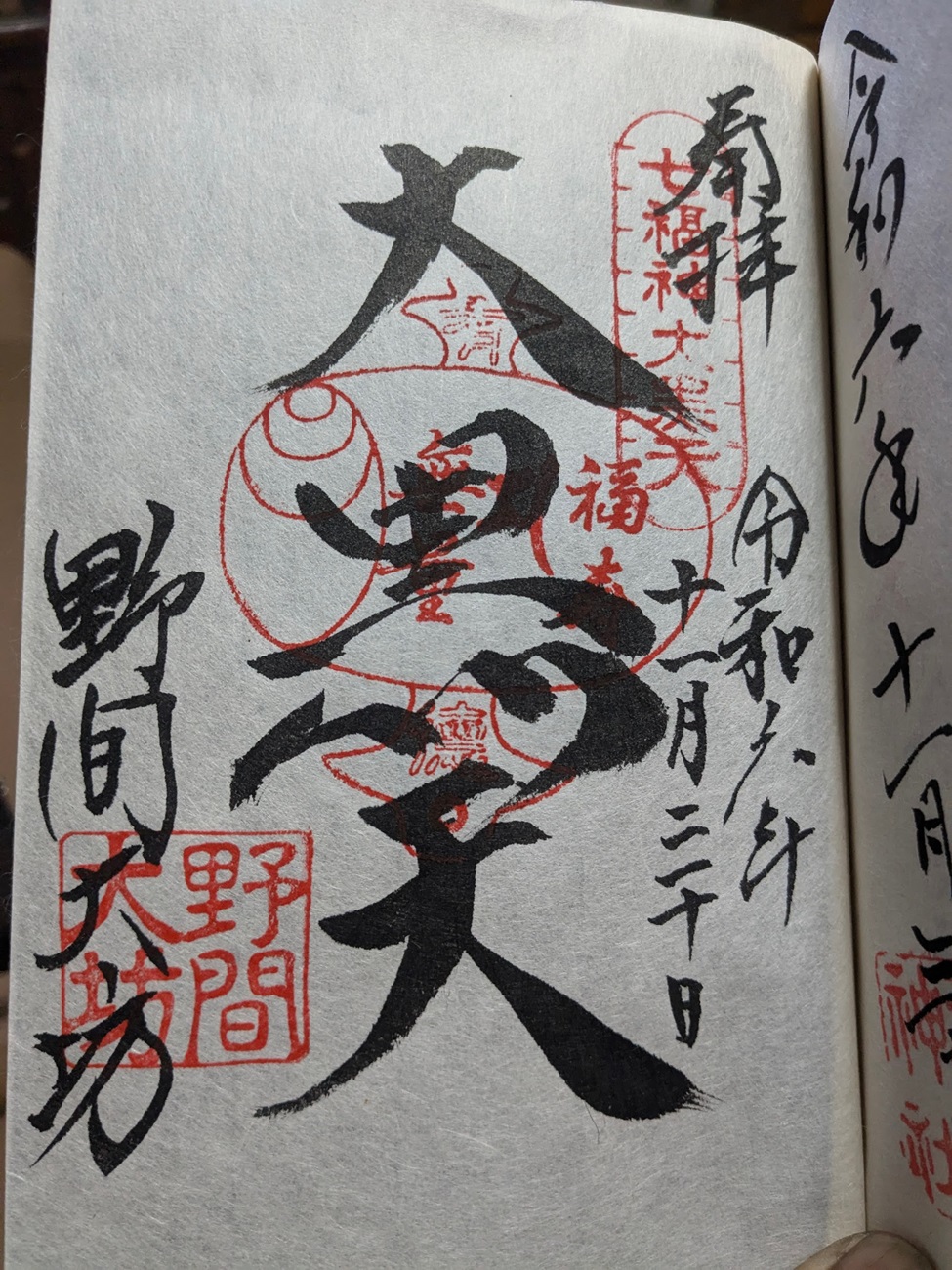

【御朱印情報】香川県「一宮寺」の伝統的なデザインの納経と行事にまつわる特別御朱印

香川県高松市にある「一宮寺」は、四国八十八ヶ所霊場83番札所の真言宗御室派の寺院です。弘法大師空海作と伝わる御本尊・聖観音菩薩の四国八十八ヶ所霊場の伝統的なデザインの納経のほか、「きゅうり加持」などの行事にまつわる特別御朱印も授与されています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のPR用の写真・映像撮影、商品デザインディレクションなどを担当している千年帳トータルデザイナーの得丸成人のものづくりに対するこだわりや伝統産業・伝統工芸との関わり、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、それぞれの専門技術を持つ四国の職人が、最高品質の納経帳・御朱印帳を仕上げるために長い期間をかけて試行錯誤し、開発した商品です。

四国内を拠点に活動する様々な分野の専門家が集まって結成された千年帳制作チームのメンバーは、現在の活動分野に関わることになったルーツやストーリーがそれぞれに存在し、活動分野へのこだわりや想いをもって取り組んでいます。

活動状況や千年帳にかける想いなどをぜひ広く知っていただきたく、メンバーが自分の声でお伝えするべく、インタビュー動画を撮影しました。

本記事では、千年帳のPR用の写真・映像撮影、商品デザインディレクションなどを担当しているデザイナーの得丸成人(とくまるなるひと)のインタビュー内容をまとめていますので、ものづくりに対するこだわりや伝統産業・伝統工芸との関わり、千年帳の開発・制作の経緯などをぜひご一読ください。

インタビューの様子は、以下の動画でも閲覧可能ですので、あわせてご覧ください。

僕の仕事は、「デザイナー」とか「クリエーター」という言葉で表現されることが多いのですが、デザイナーとして、クリエーターとして、とわけて考えたことがなく、「ものづくりの人」と自分で自分のことをそう思っています。実際にFURIKAKEというブランドを立ち上げ、オリジナルのカメラストラップをデザインし自らハンドメイドで制作をして販売をしたり、香川県の地元を中心にいろいろな職人さんとコラボレーションで個性的な製品を生み出しています。

僕は、「つくる範疇」というのを決めていません。もともとはグラフィックを生業としていますが、グラフィックデザイナーとしてやることと、プロダクトをデザインすること、パッケージをデザインすること、イベントをデザインすることなど、頭を使っている部分は全部一緒なのです。

生み出したモノが、「楽しい」とか、「気持ちいい」とか、「良いところ」を生み出そうとして動いています。

デザインするときには、世の中に「あるものか」「ないものか」をみます。つくるモノによって変わるのですが、日用品は使い勝手が良いという観点に重きをおくし、デザインをより重視したモノになると「賛否両論」になるものを選びます。手に取ったときに「おっ」と驚きがある、時には若干イヤな思いをする場合もあるかもしれませんが、それが世の中に沿っているかどうかは、いろんな角度から見て考えます。世の中に沿っている方が良いのか、逆に沿ってない方が、フックがあって良いのか、それはその時々によります。アウトプットするモノによりますし、どっちか、何かわかんない、というほうがおもしろいこともあります。

香川県立高松工芸高校のデザイン科でデザインの勉強をして、高知県の高知職業能力開発短期大学校に進学しました。グラフィックデザインを専攻していたはずなのに、進学してからはプロダクトの方に気持ちが向いて産業デザインの専門分野を勉強しました。モデリングや、木工もやったし、陶芸も…あらゆる分野のモノをつくりました。

ものづくりをするときには、基本的に「面白い」というところに重きをおいています。

僕は自分自身を「面白クリエーター」という名前で売っているので、面白いことにどんどん携わります。面白いモノをアウトプットするって、裏側では実は苦しい思いもするのです。日々寝られないこともあるし、考えているうちに違うことになってくる可能性もあるのです。そんな中、ひとりではできないことも多いので、協力してくれる人とか、巻き込んでいく人に、より良いモノにしていただいたりします。僕は職人ではないので、職人さんと協業することで、僕が思っているよりももっとすごい作り方などを提案していただけることもあります。そのような瞬間に出会うと僕も楽しくなるので、そういう意味で「楽しい」「面白い」に重きをおいて動いています。

ものづくりに携わっていると、さまざまな経験が生かされていると感じることあります。僕が携わってつくったモノを中心に販売するお店を「イドモール」という香川県三木町のスモール商店街の中でやっていますが、手に取っていただいた人から「これ、使いやすいですよね」と言ってもらえたときはすごく嬉しいです。

自分が携わったモノが世の中で役に立つというか、喜んでいただけたときがクリエーターにとって一番うれしい瞬間です。

伝統的なモノ、現代的なモノ、未来的なモノ、それぞれの取り組みについては、現在進行形で模索しています。今を生きる人間がどういう使い方をするか、どういう生活をしているか、昔と比べてどうなったか、というところを僕はものすごく重要視しています。

伝統工芸品というのは、昔それが生まれた当時はとても便利で機能的な使い方をされていて、それが脈々と続いて今のカタチになっているのです。僕が現在携わっている三木町内で製造される伝統的な木桶もそのひとつです。便利な家電製品など、生活を支えるモノが溢れている今の時代に、伝統工芸品として続いてきたモノも、実は家電製品も変化し機能を変えてきたのと一緒で、どこかで変化していくことが大事だと思います。そういう「変化をするとき」に、どういう捉え方をされ、どういうふうに使っていただいているか、というところを配慮します。そこをもう少し使いやすくしようとか、形を変えてみようとか、考えを巡らせながらデザインしています。

食洗機や電子レンジ、テレビなど、いろんな便利なモノがどんどん増えているので、時代や周辺のモノの変化に対応する工芸品が生まれてくると、さらに面白くなっていくのではないか、と思っています。

紙というモノはすごく昔から存在し、それが脈々と続いてきて、特に手漉き和紙に関しては、現在も昔と同じように作られているというところに、僕は感動し驚きました。手漉き和紙は、使う用途にあわせて、紙漉き職人さんが原料の配合や、その日の状況にあわせた漉き方、少し薄く漉いてみようとか厚く漉いてみようとか、すべて職人さんの技と勘で生み出されています。千年帳に使われている1枚1枚の本紙も、そのようにしてつくられ、手漉き職人さんだけではなく、いろいろな人が関わって、チームでつくり上げた1枚なのです。

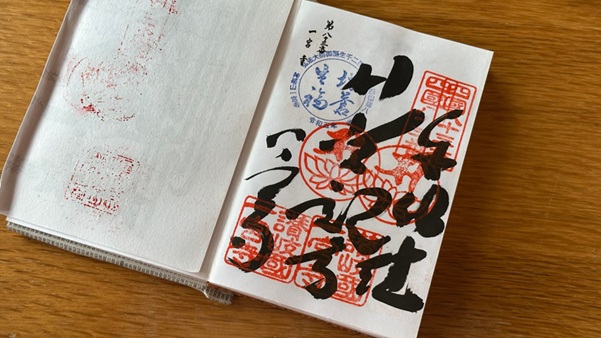

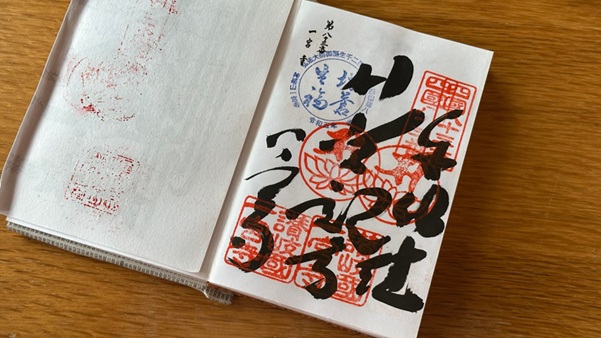

千年帳の納経帳・御朱印帳という用途に特化して漉かれた紙に、大切な御朱印をいただき、大事に保管する…。書いてもらって保管する人が満足することはもちろん、書く人も気持ちが良い、ここが千年帳の大きな魅力だろうと感じます。

僕は、千年帳全体のデザイン監修として関わらせていただいています。

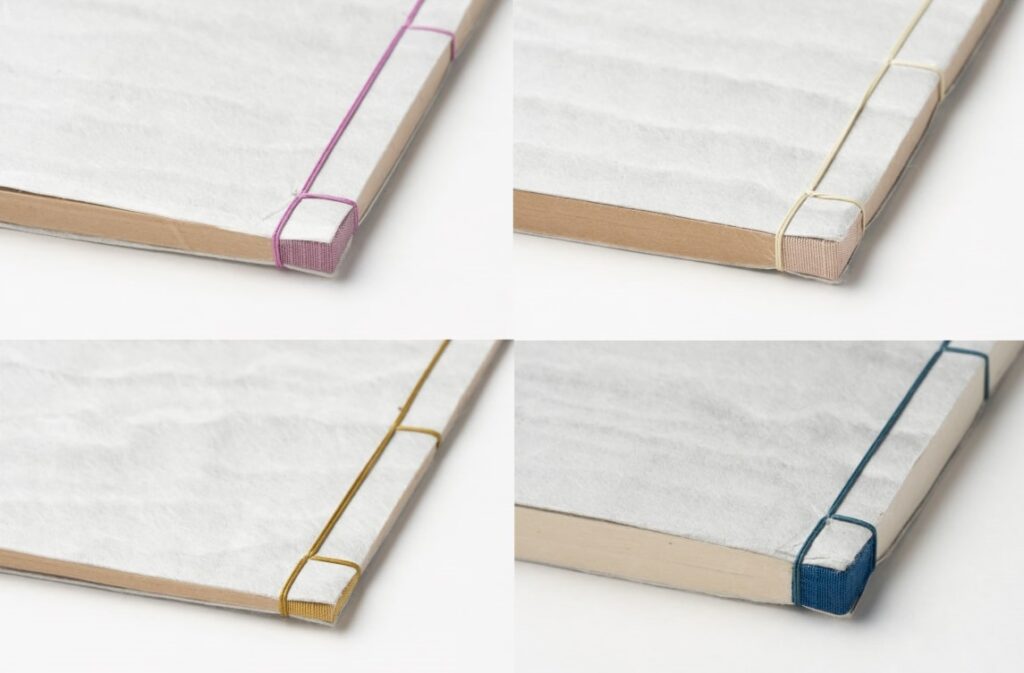

こういうカタチや色だったら女の人でも男の人でも年配の人でも若い人も使えるよね、などと思考を巡らせ、プロデューサーの佐藤さんと細かなところまで相談し、角裂(かどぎれ)や綴糸(とじいと)のパーツを決定するなど、商品のデザインを監修しました。

また、商品をPRするためのWEBサイトやブランドコンセプトブックのデザイン・制作も担当しました。商品の魅力が伝わるような写真、商品のイメージやストーリーにあうテーマカラーの設定、アウトプットする制作物の文字のカタチまで、この千年帳という商品がトータルでどう見られていくか、どう見られたいかを考え、つくり込んでいくという、すごく面白い仕事をさせていただきました。

さらに今回はPR動画の撮影・制作も行いました。

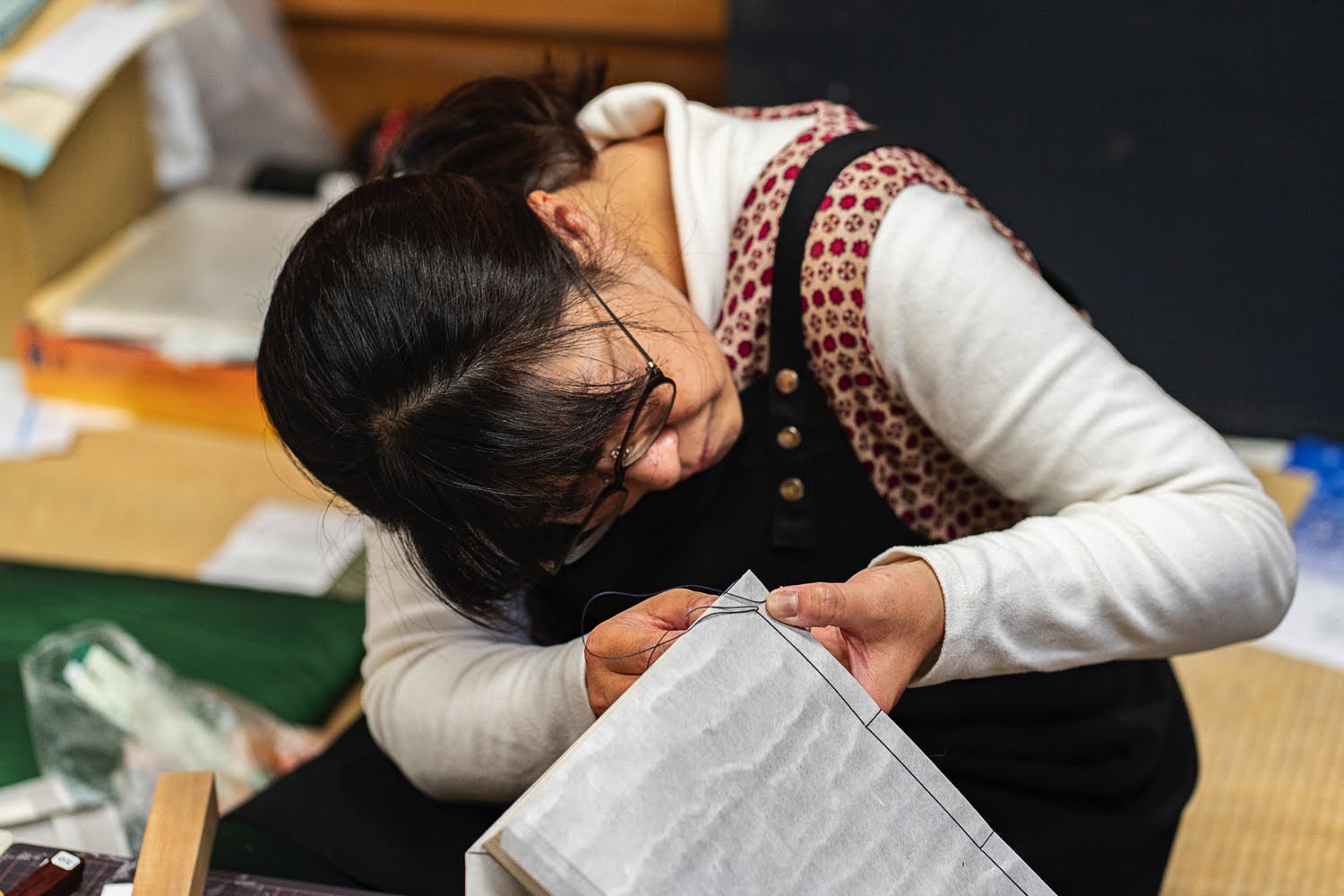

職人さんが登場するシーンでは、普段は見ることがない裏側の作業などを記録し、千年帳を手に取っていただいたときに、これをつくった職人さんたちの顔が見えてくる、思い浮かんでくるようなシーンを色々集めようと思って撮らせていただきましたので、ぜひじっくりご覧ください。

皆さんが手に取る千年帳は、正真正銘自分のためだけの1冊ですので、それを持って、いろいろなところにでかけ、お参りしてもらいたいと思います。

巡って集めた御朱印を後になってながめる時に、御朱印をいただいたときの風景や風、匂い、音、出逢い、気持ちまで一緒に思い出させてくれる、そういう記憶のデバイスとしての千年帳になってくれていたらいいなぁと願っています。

※以下リンクの千年帳制作チームの他のメンバーのインタビュー内容もぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

香川県高松市にある「一宮寺」は、四国八十八ヶ所霊場83番札所の真言宗御室派の寺院です。弘法大師空海作と伝わる御本尊・聖観音菩薩の四国八十八ヶ所霊場の伝統的なデザインの納経のほか、「きゅうり加持」などの行事にまつわる特別御朱印も授与されています。

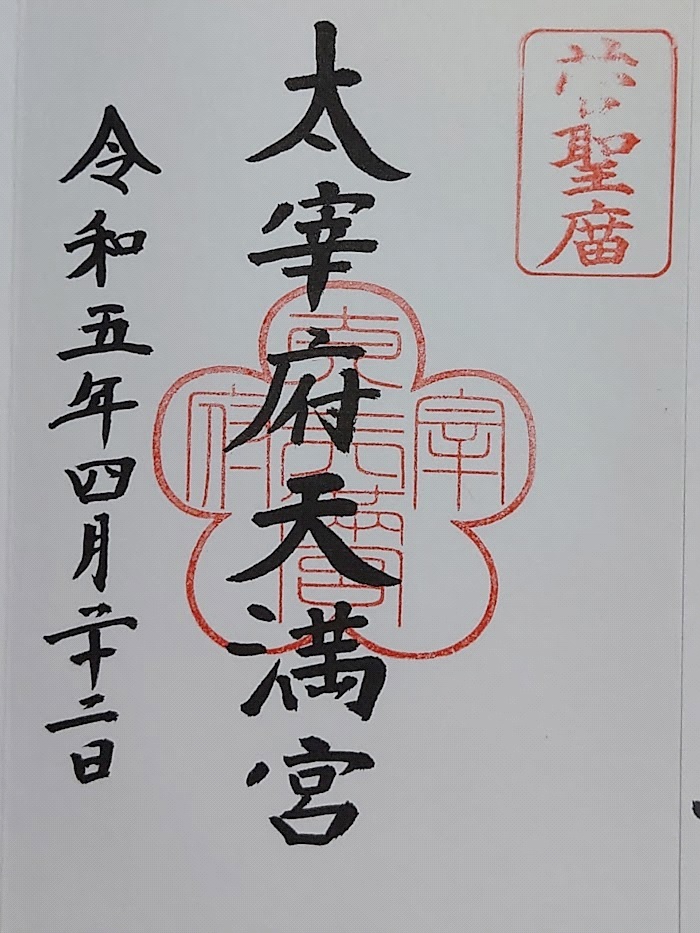

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の資材調達・表紙制作・製本(和綴じ)を担当している紙本保存修復士・一宮佳世子の文化財に向き合う仕事に対する想い、和綴じ製本の技術や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

愛知県知多半島の南部に「南知多七福神」と呼ばれる開運めぐりがあります。七福神を祀る7寺社と宝船を祀る2寺を巡ることで、幸福や繁栄への願いが結びつくと古くから親しまれていて、それぞれの寺社で特徴的な御朱印をいただくことができます。