- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市中京区にある「六角堂」は、本堂をはじめ六角形の特徴的なお堂が複数有し、「聖徳太子創建の寺」「いけばな発祥の地」として知られている寺院です。西国三十三所・洛陽三十三観音霊場などの各種霊場や祀られている仏様の複数種類の御朱印が授与されていて、六角形の個性的な梵字朱印がおされるのが特徴です。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市中京区にある「六角堂(ろっかくどう)」は、用明天皇2年(587年)に聖徳太子(しょうとくたいし)が創建した寺院といわれています。一般には「六角堂」と呼ばれていますが、正式には「紫雲山頂法寺(しうんざんちょうほうじ)」という名で天台宗の単立寺院です。

六角堂創建については次のような由緒が伝わっています。

淡路島に漂着した如意輪観音像を念持仏としていた聖徳太子が、四天王寺建立のための材木を探すためにこの地(現在の六角堂がある地域)を訪れたとき、大変清らかな池があったためそこで水浴をしました。念持仏の如意輪観音像は池のほとりの木にかけておきましたが、いざ帰ろうとすると仏像が重くて持ち上げることができなくなります。そしてその如意輪観音像が「この地に留まって人々を救いたい」と告げたため、聖徳太子が六角形のお堂を建てました。伝説の域を出ない話ですが、これが六角堂の始まりとされています。

※四天王寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「四天王寺」の聖徳太子ゆかりの「大日本佛法最初」の御朱印

六角堂にまつわる不思議な話はまだあります。

平安京が造営される際、六角堂が街路建設の邪魔になってしまいました。しかし、聖徳太子創建のお堂を取り壊すなど恐れ多いと困り果てていたところ、にわかに現れた黒雲の中で(一晩のうちにという説もあります)堂が自ら北方へ動き、無事に道路を作ることができたというのです。

浄土真宗の宗祖である親鸞(しんらん)が六角堂で100日間の参籠(さんろう:おこもり修行)を行い、夢のお告げを受けたことで法然(ほうねん)の弟子になったという話もよく知られていて、後白河法皇(ごしらかわほうおう)が記した今様歌謡集「梁塵秘抄(りょうじんひしょう)」の中でも「観音験を見する寺」と、霊験あらたかな霊場のひとつとして挙げられています。

室町時代の寛正2年(1461年)に起こった山城大飢饉では室町幕府第8代将軍・足利義政(あしかがよしまさ)が六角堂の門前で炊き出しを行い、多くの寺社が被災した応仁の乱以後には下京の町堂として復興を果たしています。比叡山の僧兵が京の日蓮宗寺院を焼き討ちにした天文法華の乱(てんもんほっけのらん)では町の被災に備えて民衆が六角堂に結集するなど、町衆の大切な集会所としての役目を果たすとともに心のよりどころとなっていました。

また、江戸時代末期までは祇園祭(ぎおんまつり)の山鉾巡行(やまほこじゅんこう)の順番を決めるくじ取り式が六角堂で行われるなど、京都の中心的存在としても活躍しました。

※祇園祭が行われる八坂神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

六角堂では、通年で複数種類の御朱印が、境内南東角の授与所で授与されています。

六角堂は、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の三十三ヶ所の札所寺院と三ヶ所の番外寺院からなる日本でもっとも古い歴史をもつとされる観音霊場巡礼「西国三十三所」の18番札所、観音菩薩を祀る京都府京都市の三十三ヶ所の札所寺院からなる観音霊場巡礼「洛陽三十三所」の1番札所になっていて、この観音霊場巡礼の際に授与される「六角堂」の御朱印が基本の御朱印になっています。

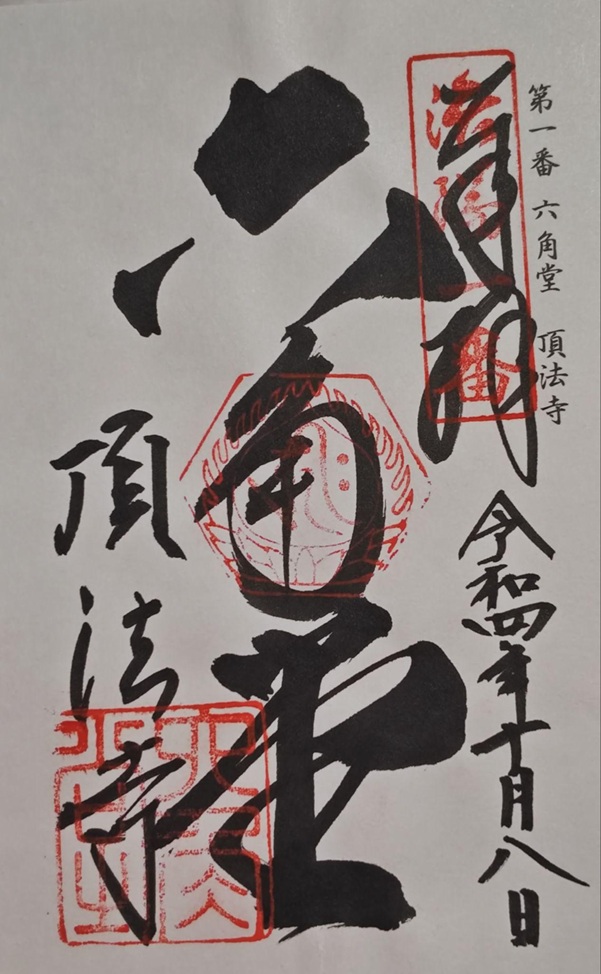

中央に「六角堂」、右には「奉拝」「参拝日」、左は「頂法寺」と墨書きされ、中央の朱印は御本尊である如意輪観音を表す梵字です。左に「六角堂」の朱印が入り、右上には「西国十八番」もしくは「洛陽一番」の朱印がおされます。

中央の梵字朱印が六角形なのは、通称にもなっている六角形のお堂を表しています。

現在の六角堂本堂は、明治10年(1877年)に再建されたもので、平面六角形の屋根を二重に重ね、手前には入母屋造、千鳥破風付きの拝堂を設ける複雑な屋根構成の六角堂ならではの特徴的な建造物です。内陣には秘仏本尊・如意輪観音像が、向かって左に毘沙門天立像、右に不動明王立像が安置されていて、京都市指定有形文化財にもなっています。

西国三十三所では各札所で御詠歌の御朱印も授与されており、六角堂の御朱印には「わが思ふ 心のうちは 六の角 ただ円かれと 祈るなりけり」と記されます。「六(むつ)の角」とは、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根(ろっこん)によって生ずる六欲のことを表し、これらを捨て去り角を無くして円満になる「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」を願うという祈りを込めた歌です。

六角堂の本堂の奥の池の浮島には創建者とされる聖徳太子を祀る太子堂があります。

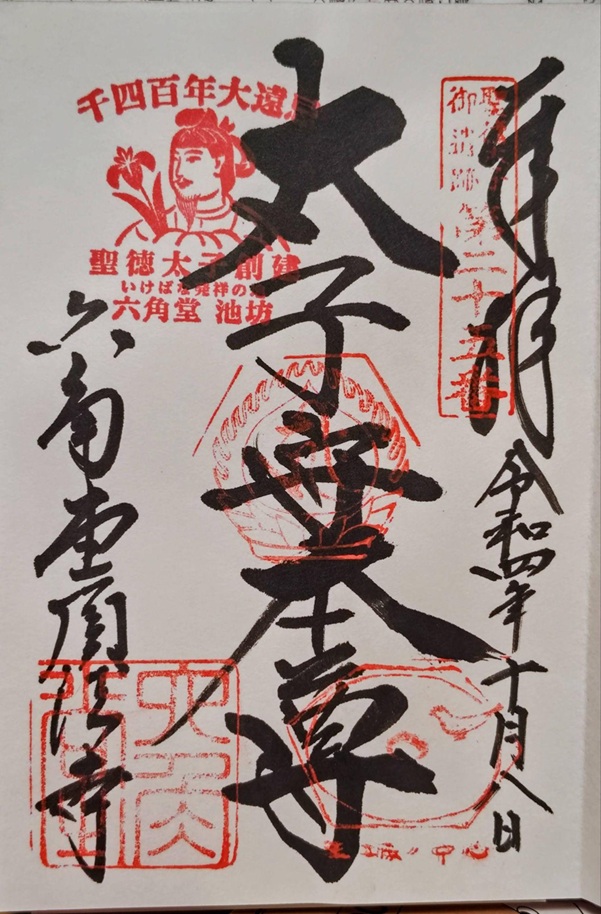

近畿圏にある聖徳太子ゆかりの寺院を巡る聖徳太子御遺蹟二十八ヶ所霊場という巡礼があり、六角堂は第25番札所になっていて、「太子守本尊」の御朱印をいただくことができます。

中央に「太子守本尊」、右に「奉拝」「参拝日」、左に「六角堂頂法寺」と墨書きされ、右に「聖徳太子御遺蹟第二十五番」、左に「六角堂」中央は如意輪観音を表す梵字、右下には「へそ石・王城の中心」の朱印がおされるデザインです。私が参拝した令和4年(2022年)は聖徳太子1400年大遠忌の期間にあたっていたため、聖徳太子のお姿と「千四百年大遠忌」「聖徳太子創建 いけばな発祥の地 六角堂 池坊」の特別御朱印もおしていただけました。

太子堂がある池には聖徳太子が身を清めたという伝説がのこっています。

この池のほとりに僧侶の住居である本坊があり、やがて「池坊(いけのぼう)」と呼ばれるようになりました。御本尊の如意輪観音像へ供える花の生け方に池坊の僧が創意工夫を凝らしたことが室町時代にいけばなの成立につながったといわれています。

寛正3年(1462)には、池坊12世・専慶(せんけい)が挿した花が京の人々の評判になり、池坊13世・専応(せんおう)は立花の理論と技術を総合的に体系化した「池坊専応口伝」を表すなど、代々の寺僧がいけばなに秀でたことから立花は池坊の家業となり「池坊流」の華道が起こりました。現在、六角堂の北西には華道池坊の本部である「池坊会館」があり、代々の家元が六角堂の住職を務めています。

朱印がおされる「へそ石」は、中央にまるい穴があいた六角形の石で、本堂南東前の敷石の中央にあります。

六角堂が京都の中心とされたことから、体の中心であるへそになぞらえて「へそ石」と呼ばれるようになり、元々は門前の六角通にあったものを明治初期に境内に移したそうです。

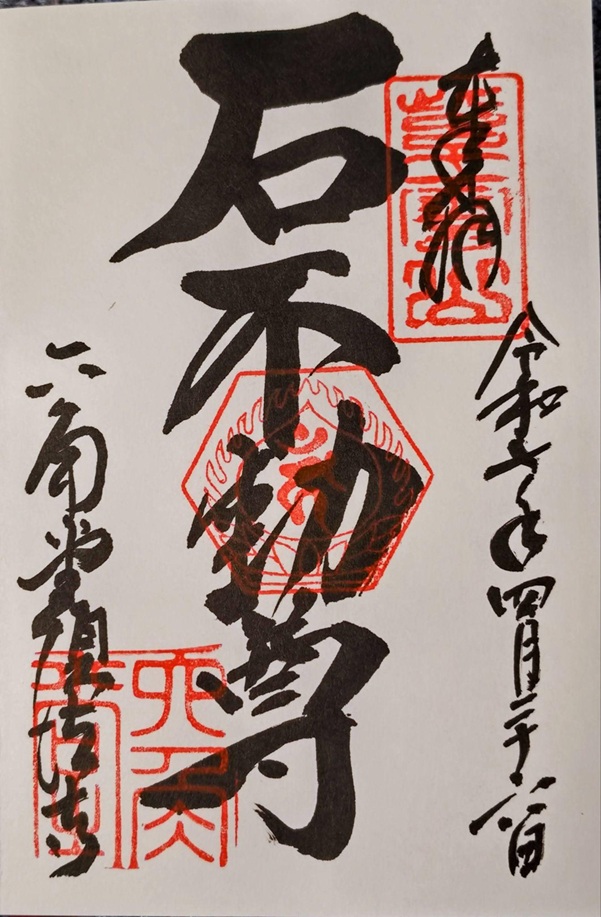

六角堂の境内西南のお堂には、「石不動」と呼ばれる不動明王の石像が祀られていて、「石不動尊」の御朱印もいただくことができます。中央に「石不動尊」、右に「奉拝」「参拝日」、左に「六角堂頂法寺」の墨書き、中央の朱印は不動明王を表す梵字で、左下に「六角堂」右上には「紫雲山」の朱印がおされるデザインです。

石不動は、江戸時代の安永9年(1780年)刊行の「都名所図会」に描かれていて、六角堂で長い歴史がある石像であることが確かな記録としてのこっています。

六角堂でいただくことができる複数種類の御朱印は、どれも墨書きと朱印のシンプルなデザインですが、迫力と味がある墨書きが印象的で、寺の由緒や特徴を表す朱印はじっくり読み解くと奥深い意味が隠されています。御朱印をいただく授与所もとても風情のある建物ですので、その雰囲気もぜひお楽しみください。

現在の六角堂の周辺はビジネス街になりビルに囲まれていますが、その存在感は薄れることがなく、今も京都市民の安らぎと親交の場になっています。

六角堂の境内には、これまでご紹介してきた以外にもお堂や仏像がたくさんあり、見どころ満載ですので、じっくりと散策・拝観してみてください。

こぢんまりとした境内ながら、美しい六角形の本堂と奥に控える池や小さなお堂が、なぜか周囲のビルに溶け合っているような不思議な空間を形成している六角堂は、京都市民が京都市中心市街地へ出かけるとついつい寄ってしまうような親しみやすさが魅力です。六角堂ならではの味わい深く歴史を感じられる御朱印との出会いをぜひ楽しんでみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

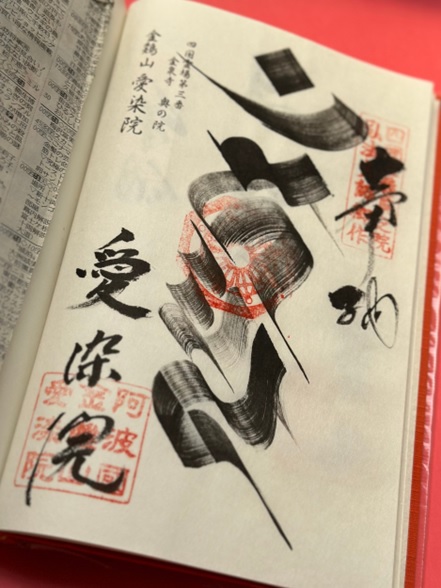

徳島県板野町にある「愛染院」は、腰より下の病を治すご利益があり、大小いろいろなわらじが奉納される地域に人に愛されているお寺です。全国的にも珍しい「刷毛書き」の御朱印を住職自らが書き入れてくださいます。

各地域で重要な役割を果たし、大きな規模の神社・社格の高い神社を表す「大社」を名乗る神社が全国に約20~30社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの大社の御朱印の情報をまとめました。

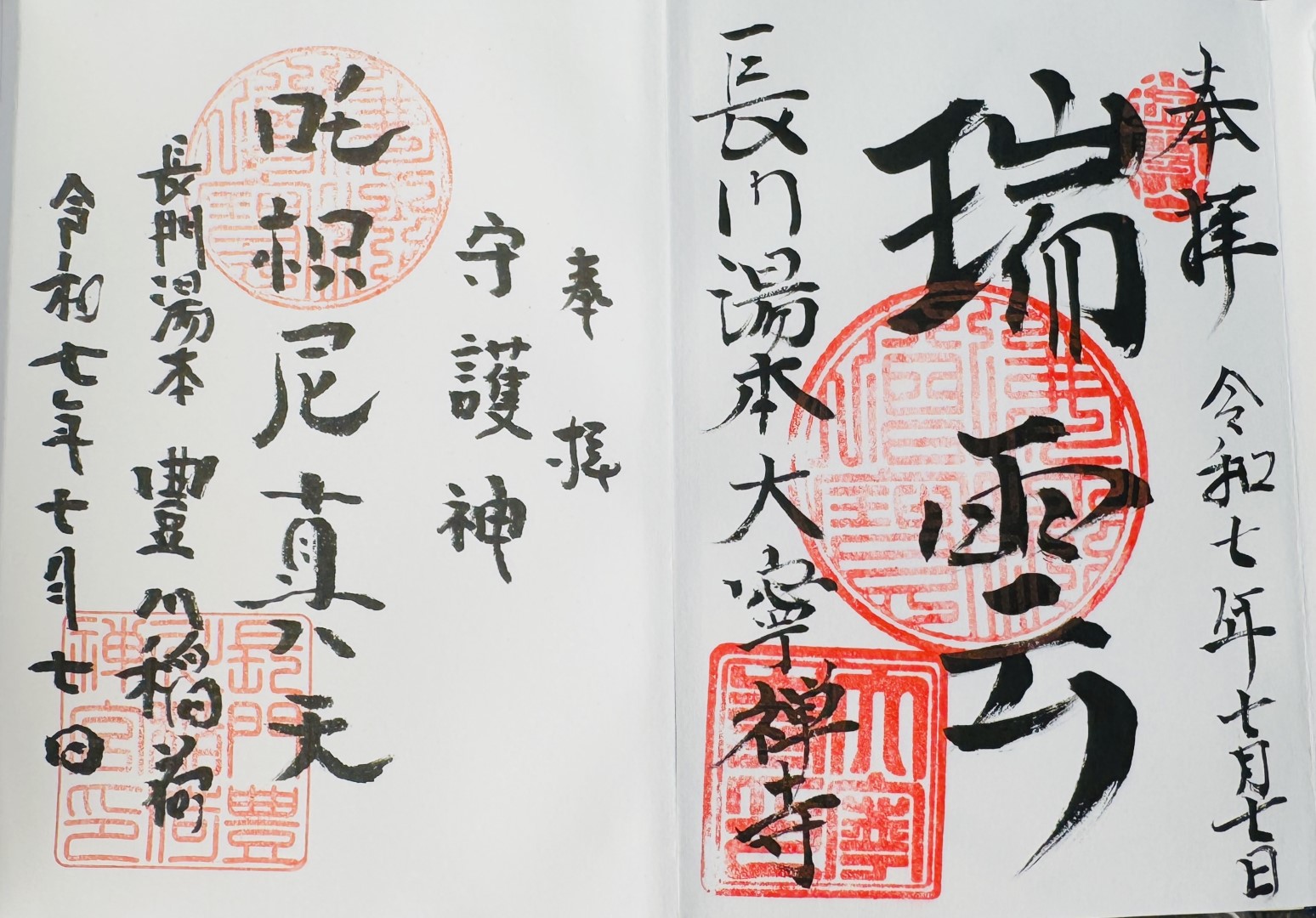

山口県長門市にある「大寧寺」は、かつて80万石以上を誇った大内氏が滅びた場所として知られています。めでたいときに現れるといわれる五色の雲「瑞雲」と墨書きされる御朱印を拝受することができます。同じ敷地内にある「長門豊川稲荷」でいただいた「吒枳尼真天」の御朱印もご紹介します。

佐賀県有田町にある「陶山神社」は、日本の陶磁器発祥の地に鎮座する神社で、「やきものの神様」として知られ、有田焼でできた鳥居や狛犬が有名です。いろいろな種類の御朱印の中から、「火の守り神」である「八天社」の特別見開き御朱印をいただきました。