- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岩手県平泉町にある「達谷窟毘沙門堂」は、巨大な岩壁にくいこむように建てられたお堂で、国の史跡にも指定されている名勝です。戦を勝利に導く仏神として信仰されている毘沙門天の使いである「虎」の朱印が印象的な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

岩手県平泉町の世界遺産・毛越寺(もうつうじ)と、奇石とエメラルド色の川が流れる渓谷・厳美渓(げんびけい)を結ぶ県道沿いにある「達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわやびしゃもんどう)」は、山中の断崖にそびえるお堂で、平成17年(2005年)には国の史跡にも指定された名勝として知られています。

※毛越寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岩手県「毛越寺」の浄土の癒しを感じる「薬師如来」の御朱印

山中にある達谷窟毘沙門堂には無料駐車場があり、拝観料は大人1名500円で、拝観・御朱印は入口の赤い寺務所で受付していただけます。

「達谷窟(たっこくのいわや)」とは、「巨大な岩壁に囲まれた洞窟」を意味し、かつてこの地で乱暴なふるまいをくり返し近隣で暮らす村人たちを困らせていた「蝦夷(えみし)」の首領たち(悪路王、赤頭、高丸)が砦を構えていた場所でした。

平安時代初期の延暦20年(801年)、桓武天皇(かんむてんのう)より蝦夷討伐の命を受けた征夷大将軍・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)は、この地に赴き、激戦の末に勝利をおさめます。坂上田村麻呂は、この勝利は毘沙門天のご加護であると考え、感謝の印としてこの岩窟の中に、京都の清水寺(きよみずでら)の舞台を模した九間四面の美しい朱塗りのお堂を建て、108体の毘沙門天を奉り、国を鎮める祈願所としました。これが達谷窟毘沙門堂の始まりとされています。

更に翌年に毘沙門堂を守護するために天台宗の達谷西光寺(たっこくさいこうじ)が建立され、蝦夷と坂上田村麻呂に関する伝承は、建谷西光寺の寺伝に色を添え現代に受け継がれています。

※清水寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「清水寺」の「清水型千手観音」が祀られる「大悲閣」の御朱印

達谷窟毘沙門堂は1200余年の長い歴史があり、平安時代後期に平泉をおさめていた藤原清衡(ふじわらのきよひら)が戦乱で荒廃した東北の地を仏教によって鎮めるという「仏国土(ほとけのくに)」の理想を掲げ、中尊寺(ちゅうそんじ)などと同時に、達谷西光寺にも七堂伽藍を整備したというエピソードや、日本で初めての武家政権の記録書「吾妻鏡(あずまかがみ)」に文治5年(1189年)にのちに征夷大将軍になる源頼朝(みなもとのよりとも)が奥州合戦の帰路に参拝したという記述があることなどが有名です。

※中尊寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岩手県「中尊寺」の「金色堂」で授与される限定の見開き御朱印

また、江戸時代初期の慶長20年(1615年)には、当時奥州を治めていた伊達政宗(だてまさむね)により毘沙門堂が再建され、以後伊達家の祈願寺とされた歴史もあります。

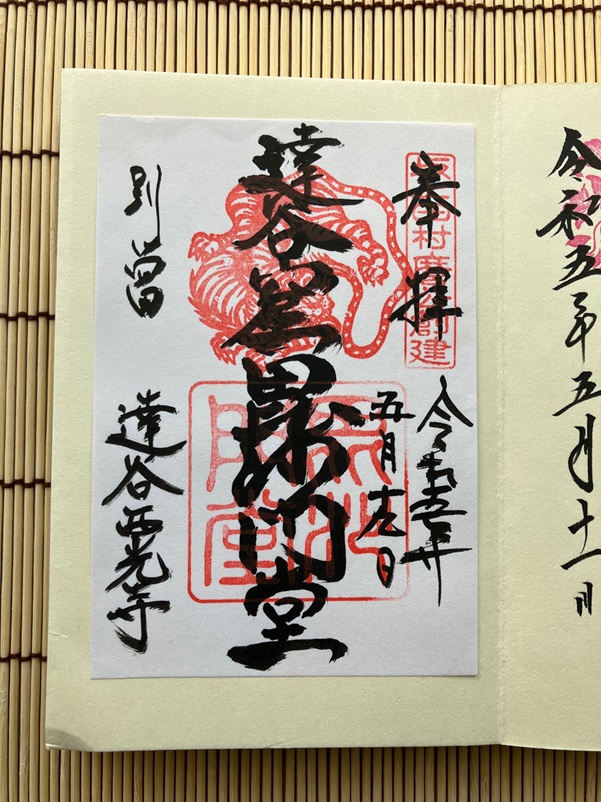

達谷窟毘沙門堂の御朱印は、右から「奉拝」「参拝日付」「達谷窟毘沙門堂」「別當 達谷西光寺」の墨書きと、「坂上田村麻呂創建」「虎」「毘沙門堂」の朱印がおされるデザインです。

毘沙門天は、仏教における四天王の一尊であり、日本では戦を勝利に導く仏神と考えられ、また、財宝・福徳をもたらす仏神としても古くから信仰されてきました。四天王としての毘沙門天は「北」の方角を防衛しており、北方から訪れる寒波や敵を討ち破るといわれ、名だたる武将の信仰もあつく、戦国時代に活躍した上杉謙信(うえすぎけんしん)は自らを毘沙門天の化身と称していました。

毘沙門天は「多聞天(たもんてん)」という名で呼ばれることもあります。

毘沙門天の前身はインド神話に登場する「クベーラ」という財宝の神様で、サンスクリット語で「ヴァイシュラヴァナ」とも呼ばれています。この「ヴァイシュラヴァナ」という音が中国語で訳され「毘沙門」となり、「全ての事象を聞きもらさない知恵のある者」「よく聞く所の者」という意味に解釈できるところから多聞天とも訳されました。

日本では四天王の一尊として造像安置する場合は多聞天、独尊像として造像安置する場合は毘沙門天と呼ばれることが一般的ですが、同一の仏神を表しています。他にも、七福神の一柱にも数えられ、様々な福徳を授けてくださる福の神としての一面もあります。

朱印にデザインされている「虎」は、伝統的な日本画や仏教美術にも登場することが多く、毘沙門天の使いの霊獣と考えられ、魔除け・勇気・力強さの象徴とされています。特に戦勝祈願や勝負運を高めることを願う際には、虎が神聖な守護獣として登場します。

朱印の虎のイラストは、迫力のある表情が印象的で、達谷窟毘沙門堂の公式ホームページのトップページにも堂々とした姿で登場しています。

御朱印の左側には「別當(べっとう) 達谷西光寺」と記され、別當とは管理・統括をする寺院を意味し、西光寺が達谷窟毘沙門堂の管理・運営を担当していることを表しています。

達谷窟毘沙門堂の御朱印のデザインは、戦の仏神として信仰されてきた毘沙門天のご利益が直接的に表現されているように感じました。

達谷窟毘沙門堂の御朱印以外にも、「姫待不動明王(ひめまちふどうみょうおう)」と「蝦蟆ヶ池辯天堂(がまがいけべんてんどう)」の2種類の御朱印が通年で授与されています。

姫待不動明王とは、達谷西光寺の境内にある姫待不動堂に祀られている不動明王のことを指します。

その昔、蝦夷の首長が京からさらってきた姫君を閉じ込め、花見を楽しんでいました。姫君が逃げ出そうとしましたが、滝で待ち伏せされて再び捕らえられました。姫君は黒髪を切られ、切られた髪は見せしめとして石に掛けられたという伝説がのこっています。滝は「姫待滝(ひめまちたき)」、髪を掛けた石は「髢石(かもじいし)」と呼ばれています。

のちに智証大師(ちしょうだいし)が姫待滝に不動明王を祀り、姫待不動明王と呼ばれ現代まで信仰されています。

蝦蟆ヶ池辯天堂は、達谷窟毘沙門堂の前にある蝦蟆ヶ池に浮かぶ弁財天を祀るお堂です。

昔、達谷川や北上川で浮島が行き来していたのを見た慈覚大師(じかくだいし)が、それが貪欲の神に化けた五色の蛙だと見抜き、浮島を捕えて小さなお堂に封じ込め、弁財天の像を刻み、蝦蟆ヶ池辯天堂と名付けたという伝説があります。

弁財天は、商売繁盛や金運アップのご利益をもたらすとされ、知恵や芸術の神としても親しまれています。池に住む生きものたちは弁財天の使いと考えられ、中でも蛇は特別な存在とされているそうです。

達谷窟毘沙門堂は、「最強のお札」といわれる「牛玉寶印(ごおうほういん)」が授与されることでも注目されています。

牛玉寶印は、達谷窟毘沙門堂の本尊である毘沙門天の御加護を受けた特別な護符です。悪鬼邪神を払い、福を招き、さまざまなご利益をもたらすとされ、とても人気があります。

11月に神事結界行事が行われたあとから準備が始まり、新年の修正會での加持祈祷を経てその年の牛玉寶印が完成します。

達谷窟毘沙門堂を訪れた際には、達谷窟毘沙門堂の西側の岩壁に刻まれた「岩面大佛(がんめんだいぶつ)」も必見です。

岩壁の約16.5mの高さに掘られている、上下約3.6m、肩幅約9.9mもの全国屈指の大きさの大佛の顔で、「北限の磨崖佛」とも呼ばれています。以前は体の部分も刻まれていましたが、明治29年(1896年)に胸から下が崩落してしまったそうです。

この磨崖佛は、平安時代後期に奥州でおこった前九年・後三年の役で亡くなった敵味方の諸霊を供養するため、源義家(みなもとのよしいえ)が弓で掘りつけたものと伝わっています。

達谷窟毘沙門堂は、達谷窟にそびえる毘沙門堂の奇景や、勝負運を高めることを目当てに、たくさんの人が訪れている平泉の人気スポットです。達谷窟毘沙門堂の御朱印をぜひ拝受し、いろいろなご利益が期待できる毘沙門天とのご縁をお結びください。

ライター: 白幸

写真を撮るのが大好きです。10年以上前に追善供養のために書いた写経をお寺に納め御朱印をいただいたことがきっかけで、御朱印を集めるようになりました。現在は御城印、武将印、御酒印などにも興味の範囲が広がっています。御朱印の毛筆で書かれる文字の美しさにいつも癒されています。

スポンサーリンク

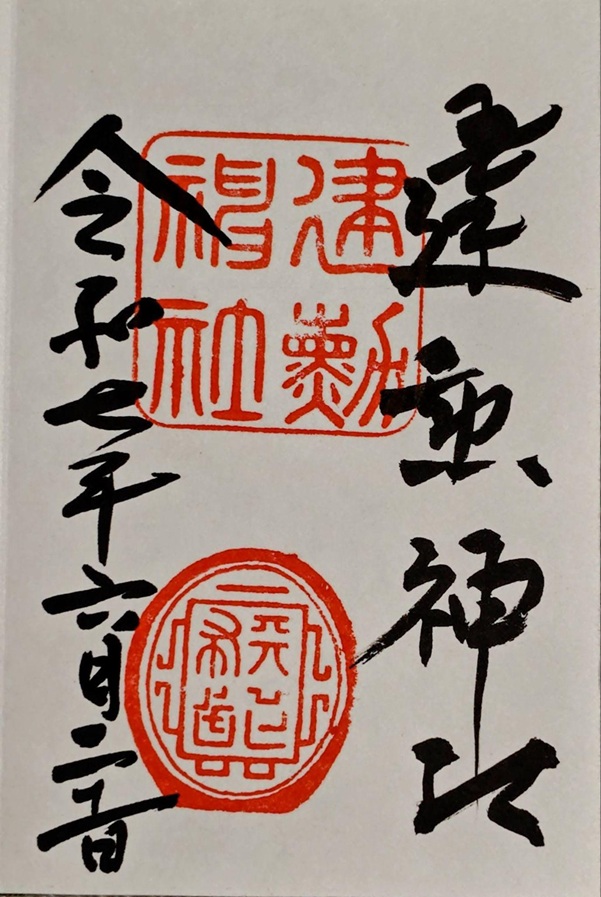

愛知県岡崎市にある「伊賀八幡宮」は、当地出身の江戸幕府初代将軍・徳川家康と関係が深い神社で、「徳川氏累代祈願所」として知られています。徳川家の家紋である「三葉葵紋」の朱印が一際大きくおされる御朱印や、家康の遺訓が記される特別御朱印が授与されています。

京都府京都市北区にある「建勲神社」は、戦国武将・織田信長を御祭神とする神社で、平安京の北を守護する船岡山山上に鎮座しています。信長にちなんだ「天下布武」の御朱印のほか、信長の家臣が描かれた特別御朱印、神社ゆかりの刀剣にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

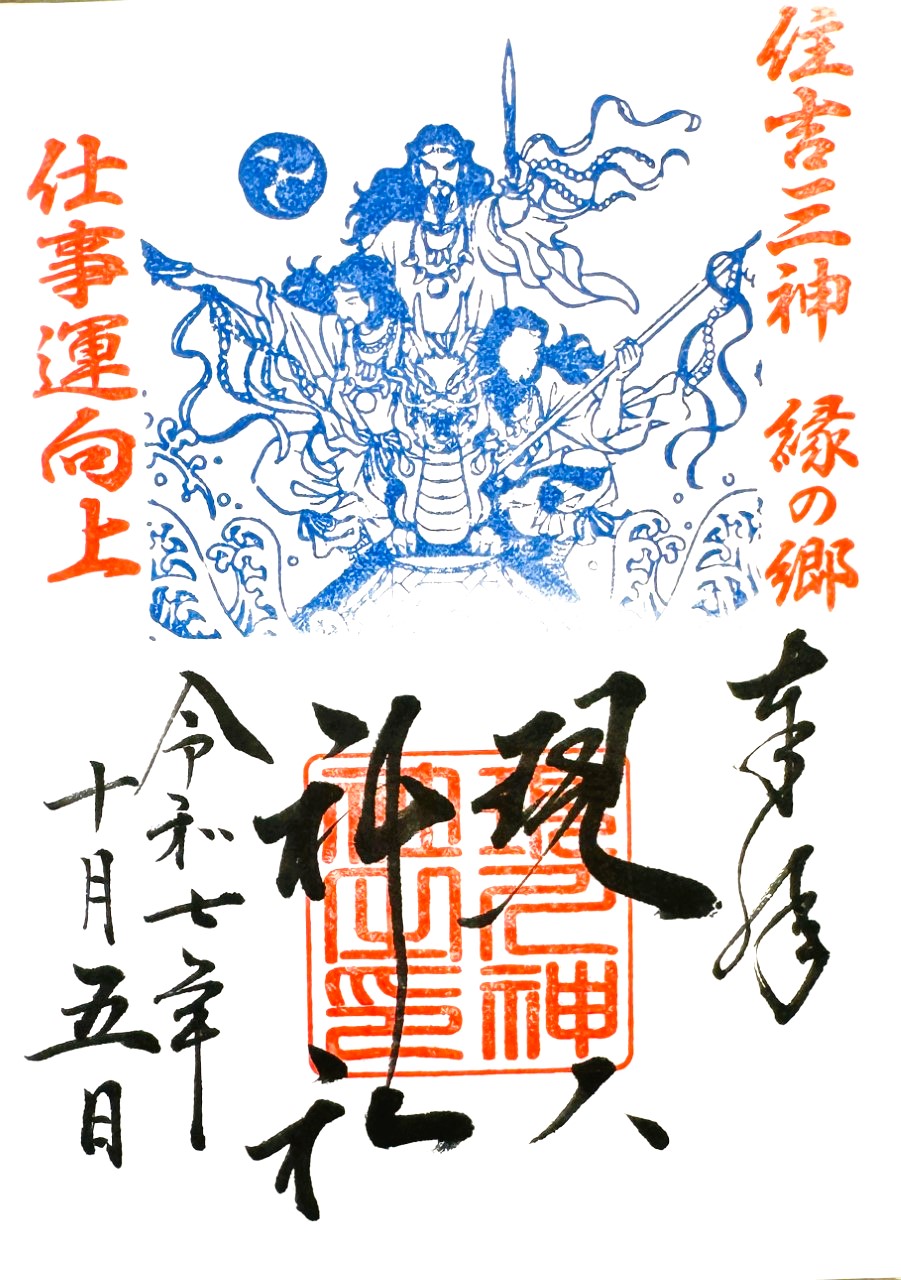

福岡県那珂川市の「現人神社」は、「住吉三神」の起源とされる古社で、近年では「写真映えする神社」としても人気を博しています。住吉三神のイラストが描かれる御朱印のほか、季節限定御朱印、アーティストとのコラボ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

広島県の宮島にある「大聖院」は、有名な厳島神社とも関係が深く、聖山・弥山も境内とする大寺院です。豊臣秀吉ゆかりの御本尊・波切不動明王の御朱印や、季節ごとに限定で授与されるデザイン性豊かな御朱印が話題になっています。