- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市伏見区にある「醍醐寺」は、真言宗醍醐派の総本山で、ユネスコの世界遺産にも登録されている、歴史・文化的に価値の高い大寺院です。複数の霊場巡礼の札所になっていて、複数種類の御朱印を拝受でき、御本尊・薬師如来の御朱印には、開山の祖である「理源大師聖宝」の教えが込められています。

スポンサーリンク

京都府京都市伏見区にある「醍醐寺(だいごじ)」は、真言宗醍醐派の総本山で、醍醐山(笠取山)に200万坪以上の広大な境内を持ち、国宝や重要文化財を含む約15万点の寺宝を所蔵している大寺院です。

平安時代初期の貞観16年(874年)に、真言宗の開祖である弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)の孫弟子にあたる理源大師聖宝(りげんだいししょうぼう)が准胝観音と如意輪観音を笠取山頂上に迎えて開山し、山頂付近を「醍醐山」と名付けたと伝わっています。山深い醍醐山頂上一帯(上醍醐)を中心に、多くの修験者の霊場として発展し、後に醍醐天皇が自らの祈願寺とし手厚い庇護を与えたことにより、醍醐山麓の広大な平地に大伽藍「下醍醐」が成立し、隆盛を極めます。

室町時代の応仁の乱で下醍醐は荒廃してしまいますが、安土桃山時代に入り豊臣秀吉による花見が醍醐寺で行われることに決まると伽藍が復興され始め、慶長3年(1598年)に歴史的に有名な「醍醐の花見」が盛大に行われました。秀吉の息子の豊臣秀頼にも引き継がれ、堂宇が次々と再建されました。

明治期の廃仏毀釈の荒波も切り抜け、寺宝を守り抜き、かつての栄華の歴史を現代にも伝える名寺院で、「古都京都の文化財」としてユネスコの世界遺産に登録されており、国内外から多くの参拝者が訪れています。

※同じく世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成資産で、真言宗の本山寺院である東寺と仁和寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「東寺」の「弘法大師空海」の教えを伝える御朱印

【御朱印情報】京都府「仁和寺」の歴史と信仰を感じる「旧御室御所」と「御室弘法大師」の御朱印

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

醍醐寺は複数の霊場巡礼の札所になっており、それぞれの霊場巡礼で参拝する仏様の御朱印をいただくことができます。

広大な境内の醍醐寺の諸堂の参拝は、総門から境内に入り、桜馬場を通って、西大門(仁王門)をくぐった先の伽藍で行います。

霊場巡礼のすべての種類の御朱印の授与は、伽藍の最奥部にある観音堂で対応していただけます。

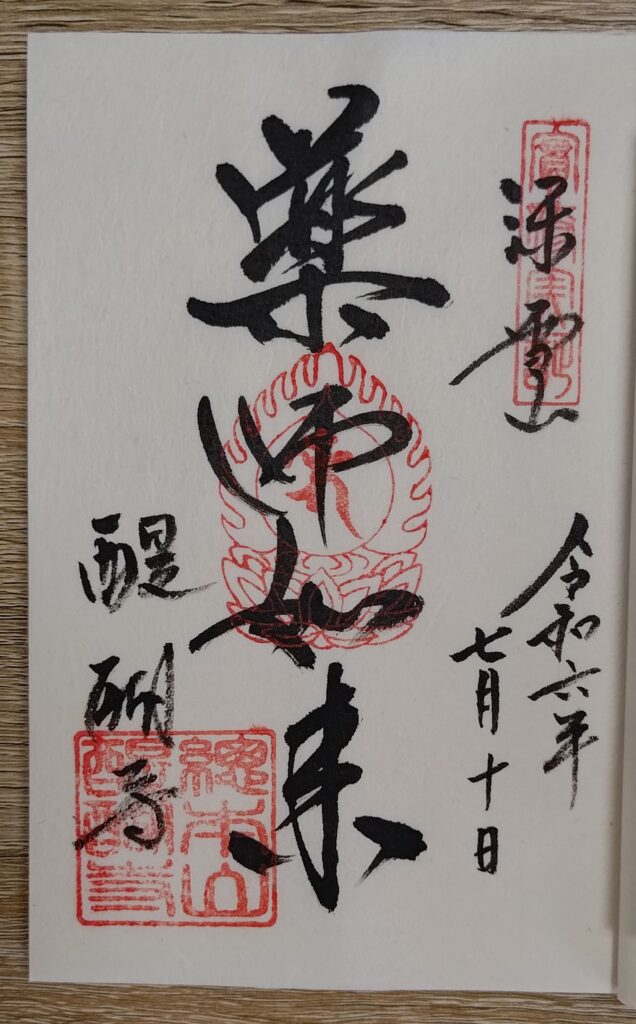

西大門から伽藍に入って、参道をしばらく進んだ先の左手にあるのが御本尊・薬師如来が祀られている「金堂(こんどう)」です。霊場巡礼においては、真言宗十八本山、西国薬師四十九霊場、神仏霊場は金堂で参拝し、薬師如来の御朱印をいただきます。今回私はこの薬師如来の御朱印を拝受しました。

御朱印の右上の朱印は「実修実証(じっしゅじっしょう)」という法語が記載されています。

醍醐寺を開山した理源大師聖宝が残し、現在でも脈々と受け継がれている言葉で、「入りて学び 出でて行う」という意味があり、自分自身があらゆる場において学び得た全知識を、自分の体を通して行動をもって社会に明らかにしていくことを示しているそうです。 実修(入りて学び)を縦の線、実証(出でて行なう)を横の線、変化していく社会の姿としたときに、その交点に自分自身が立ち、智慧の眼で判断し、慈悲の心で行動していくことでもあるとのことです。

この御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」で、あたたかみと表面感のある和紙と、流れるような墨書きの書体と絶妙なかすれ具合が調和して、とても美しい御朱印に仕上がっていると思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

金堂を参拝したあとも、伽藍にはたくさんのお堂・見どころがあります。

金堂の向かい側にあるのが、京都府で最も古い木造建築物とされる「五重塔」です。醍醐天皇のご冥福を祈るために、第一皇子の朱雀天皇が承平6年(936年)に着工し、第二皇子・村上天皇の時代の天暦5年(951年)に完成したと伝わっています。初層の内部には両界曼荼羅や真言八祖が描かれており、日本密教絵画の源流をなすものといわれているそうです。

伽藍はさらに続き、いくつかのお堂が参道の北側に並んでいます。

伽藍最奥部の「観音堂」には准胝観音(じゅんていかんのん)が祀られていて、西国三十三所観音霊場巡礼の参拝所になっており、この観音堂で複数種類の霊場巡礼の御朱印をいただくことができます。

准胝観音は慈悲深い清浄をもたらす女尊とされ、理源大師聖宝が醍醐天皇の皇子誕生を准胝観音に祈願し、のちの朱雀天皇・村上天皇が誕生したとされることから、子授けや安産のご利益をいただけるといわれています。

伽藍参拝、御朱印拝受後にぜひ立ち寄っていただきたいのが「三宝院(さんぼういん)」で、醍醐寺の境内入口にあたる総門をくぐって境内に入って左側(北側)にあります。

三宝院は、平安時代後期の永久3年(1115年)に醍醐寺第14世座主・勝覚僧正により創建され、歴代座主が居住する本坊的な存在です。現在は建造物の大半が国宝や重要文化財に指定されている歴史・文化的にとても価値の高い見どころです。

三宝院では、御本尊の弥勒菩薩の御朱印をいただくことができますので、歴史ある建築物を堪能し、参拝したあとにはぜひ拝受してみてください。

醍醐寺は、真言宗醍醐派の総本山で、複数の霊場巡礼の札所にもなっている名刹です。広大な境内に歴史的な価値が高い建造物や寺宝が多数あり、現代に伝えていますので、じっくりと参拝・拝観し、手書きで丁寧に書き入れていただける御朱印を拝受してください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

大阪府大阪市北区にある「大阪天満宮」は、学問の神様・菅原道真を祀り、日本三大祭のひとつとされる「天神祭」が有名な神社です。 菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事の時期限定のアート御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

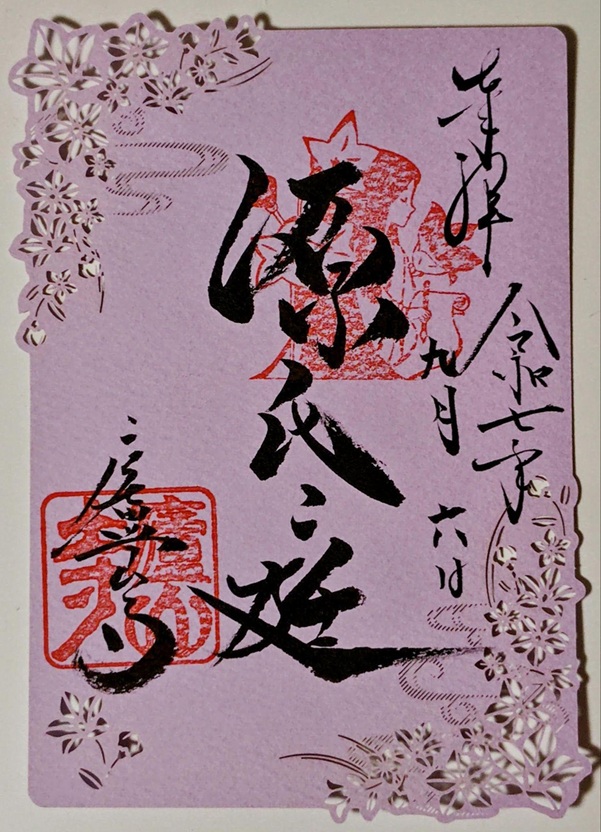

京都府京都市上京区にある「廬山寺」は、疫病退散の「角大師」として知られる元三大師良源によって創建された天台宗の寺院です。寺院が現在立地している場所は、平安時代の女流作家「紫式部」の屋敷跡として古典ファンにも注目され、紫式部にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

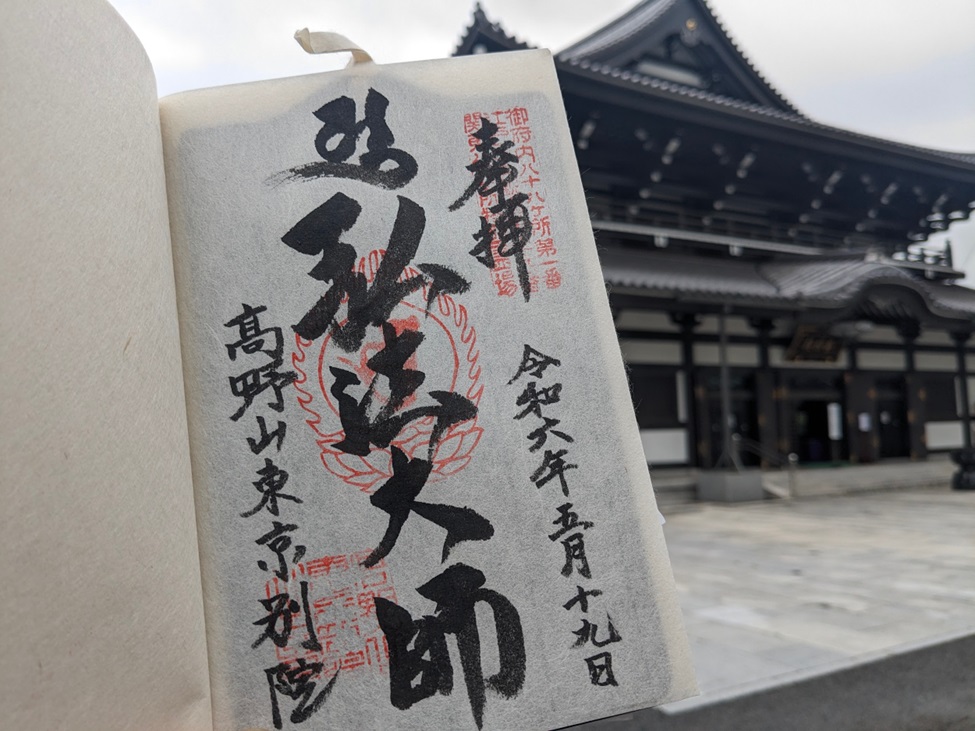

東京都港区にある「高野山東京別院」は、高野山真言宗の東京における信仰の拠点で、開祖である弘法大師が御本尊です。東京都23区内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る「御府内八十八ヶ所霊場巡礼」の1番札所にもなっていて、弘法大師と深いご縁をいただける御朱印を拝受することができます。

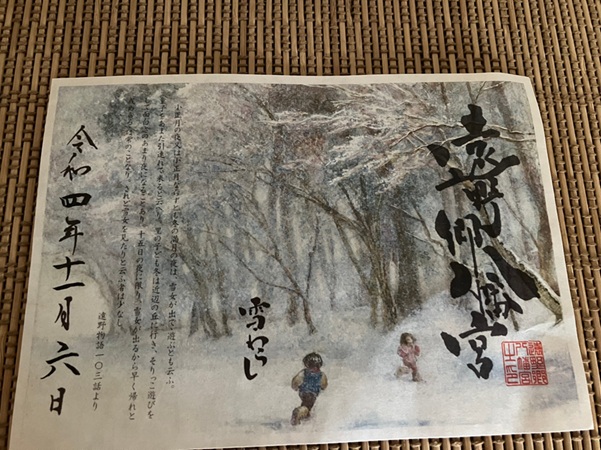

岩手県遠野市にある「遠野郷八幡宮」は、遠野が舞台の日本民俗学の代表作「遠野物語」の舞台のひとつです。遠野物語で描かれている情景を表現したアート御朱印や、年や月によってデザインが変わる限定御朱印、地元の名産品・ホップを原料にした和紙の台紙の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されていることで話題になっています。