- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市上京区にある「晴明神社」は、平安時代に活躍した陰陽師・安倍晴明を祀った神社です。「晴明桔梗」とも呼ばれる五芒星が輝く御朱印をいただくことができ、限定授与されている美しい刺繍御朱印が話題になっています。

スポンサーリンク

京都府京都市上京区にある「晴明神社(せいめいじんじゃ)」は、平安時代中期に活躍した天文陰陽博士(てんもんおんみょうはかせ)・安倍晴明(あべのせいめい)を祀った神社です。

安倍晴明は幼いころから秀でた才を持ち、天文暦学や陰陽道を極めた天文陰陽博士として、6代の天皇に仕えました。式神をも自由に操る霊力を持っていた晴明は、その恐ろしいほどの力のため母親は白狐だという伝説まで生まれるほどでした。

晴明は一条天皇に仕えていた寛弘2年(1005年)に85歳で亡くなりますが、彼の偉業をたたえた一条天皇により、晴明の屋敷跡に建てられた社殿に晴明御霊神として祀られました。その頃より社殿の位置に変わりはなく、今も晴明の遺光を感じられる神社として知られています。

創建当時の境内は、東は堀川通、西は黒門通、北は元誓願寺通、南は中立売通まで、かなり広大な敷地を有していたそうです。時代が進み、度重なる戦火や、豊臣秀吉(とよとみひでよし)の都市整備などにより次第に社域を縮小し、社殿も荒廃してしまいます。

江戸時代末期以降、氏子らが中心となって社殿・境内の整備が行われ、明治時代になると村社に列せられるなど再興が進み、戦後の昭和25年(1950年)に、堀川通に面するように境内地が拡張されました。

二の鳥居の奥にある「四神門(しじんもん)」は、晴明が住んでいた時は、御所などからの使いが来るとひとりでに開き、使いが帰るとひとりでに閉まったという伝説があります。

本殿前には右に「厄除桃」、左に安倍晴明像が鎮座しています。

陰陽道では桃は魔除け・厄除けの果物とされ、自身の厄をこの厄除桃に撫でつけることで厄を落とせるといわれています。安倍晴明像は、晴明が衣の下で印を結び天体を観測している姿を表したものだそうです。

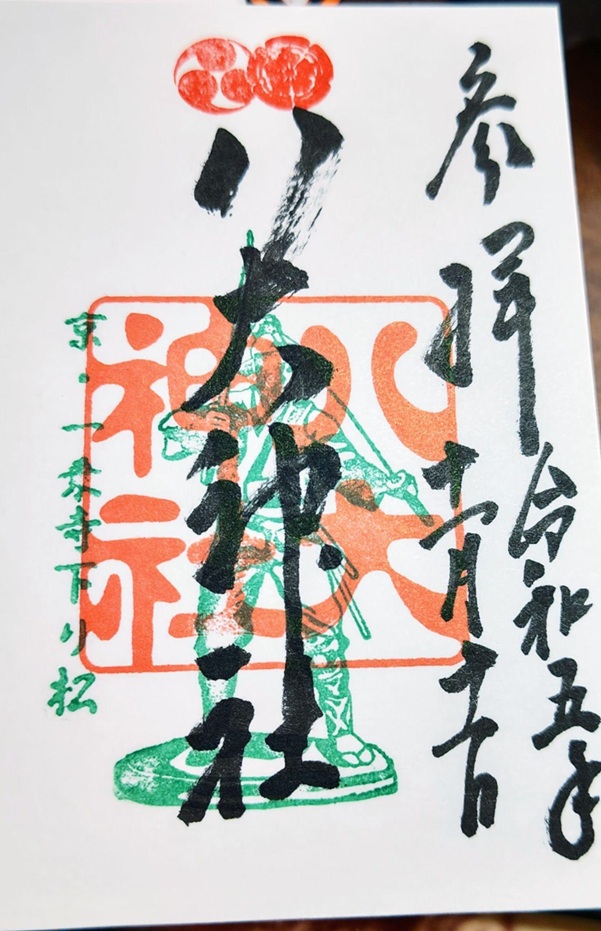

晴明神社では、通常の「晴明社」の御朱印と、その他にも期間限定の御朱印も授与されています。

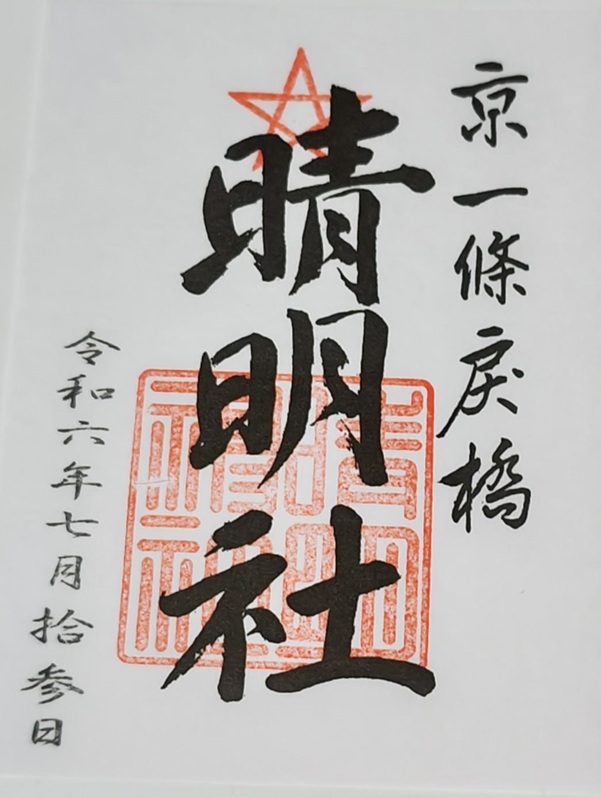

通常の御朱印は、右に「京一條戻橋」、中央に「晴明社」の文字、「晴明桔梗」「晴明神社」の朱印、左に参拝日付が記されるデザインです。

陰陽師の呪符や魔除けのシンボルとして「五芒星(ごぼうせい)」という星形の印があります。五芒星とは、木・火・土・金・水という5つの元素と相克を表したものです。

晴明神社の五芒星は、晴明が桔梗の花の形をもとにデザインといわれており「晴明桔梗(せいめいききょう)」と呼ばれ、御朱印にも晴明桔梗の印がおされます。

記事冒頭の一の鳥居の写真を見ていただくと、神社名が書かれることが一般的な扁額に晴明桔梗が掲げられていたり、二の鳥居・本殿の写真では晴明桔梗がデザインされた提灯が掲げられているなど、境内のそこかしこで晴明桔梗が見られますので、参拝の際にはぜひ探してみてください。

御朱印に記される「晴明社」という文字は、安倍晴明から数えて34代目に当たる土御門晴雄(つちみかどはれたけ)が、江戸時代の安政元年(1854年)に揮毫し、晴明神社に奉納したものを版に起こし印刷されています。

ちなみに、安倍家は室町時代に天皇から土御門という姓を賜り、以後土御門を名乗っています。

御朱印の右側に墨書きされている「一條戻橋(いちじょうもどりばし)」は、晴明神社の南の堀川にかかっているもので、源頼光(みなもとのよりみつ)の家来で四天王のひとりであった渡辺綱(わたなべのつな)が、一条戻橋で鬼女に遭遇し、その腕を斬り落としたという伝説でも知られています。

晴明にまつわるエピソードとして、使役していた式神(しきがみ、陰陽師が使役していた精霊のことで晴明は自由自在に式神を操りさまざまな祈祷を行ったと伝わる)を妻が怖がったために、一條戻橋の下に式神を封じていたとされ、その由縁から御朱印にも橋名が記されています。

一條戻橋の名の由来は、平安時代の延喜18年(918年)に亡くなった文章博士(もんじょうはかせ)・三好清行(みよしきよゆき)の葬列が一條橋を渡った際、息子の浄蔵(じょうぞう)が棺にすがって祈ると雷鳴と共に清行が生き返ったとのことから、橋名に「戻」が加えられたといわれています。

京都では「戻る」ことを嫌い、嫁入りや葬式の際にはこの橋を渡らないという風習が現代にものこっています。

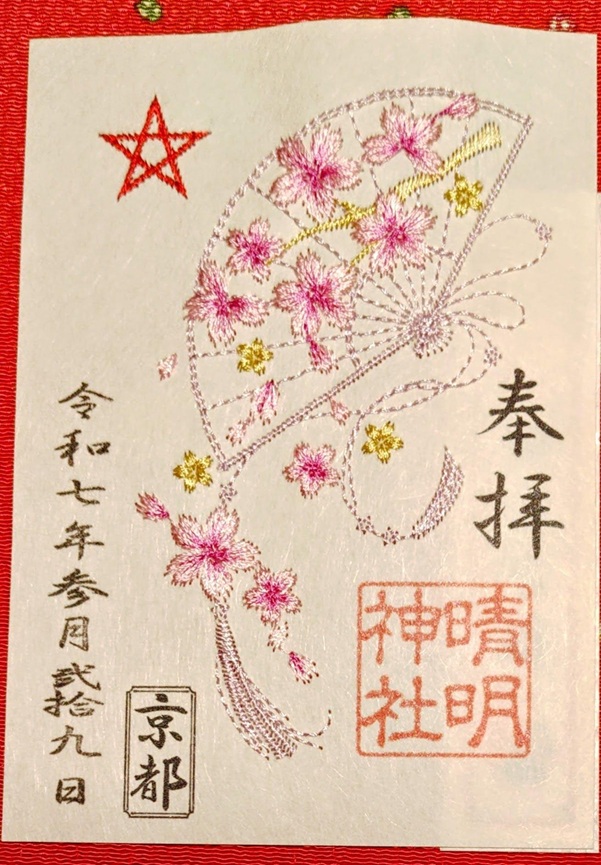

晴明神社では、繊細な刺繍が美しい限定御朱印も授与されています。私が令和7年(2025年)3月にお参りしたときは、通年でいただける桔梗デザインと春限定の桜デザインの2種類がありました。

私は、左上の晴明桔梗に桜と扇が刺繍で描かれ、右下には晴明神社の朱印がおされる、春限定の桜デザインの御朱印をいただきました。

晴明桔梗が社紋の晴明神社境内では、6月中旬ごろから9月下旬ごろまで美しい桔梗の花が咲きます。桔梗が開花すると、晴明神社では期間限定で「桔梗守」と「桔梗土鈴」の授与も行われ、この時期は特に多くの参拝者が訪れます。

この投稿をInstagramで見る

桔梗デザインの刺繍御朱印は通年で授与されていて、とても素敵なので、お参りされた際にはぜひチェックしてみてください。美しい桔梗の花と桔梗の刺繍御朱印との記念撮影もおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

晴明神社には、晴明の霊力を感じさせるような見どころスポットがあります。

晴明が霊力により湧き出させたという井戸「晴明井(せいめいい)」は、病気平癒の御神徳があるとされています。

本殿を覆うばかりの巨大な御神木は、樹齢300年と伝わる楠木です。一般的には御神木に触れることは禁止されていることが多いのですが、この御神木には触れることができますので、晴明の偉業を想像しながら、晴明の力を体感してみてください。

歴史をさかのぼると、縮小や荒廃を経てきた晴明神社ですが、近年は氏子を中心に整備が進められ、今ではドラマや映画など影響で安倍晴明の認知度や人気が高まり、多くの参拝者でにぎわう神社になりました。京都市内では晴明桔梗の交通安全ステッカーを貼った自家用車をよく見かけ、晴明の力がいまだ健在であることを実感します。京都を訪れた際には晴明神社で晴明の力を感じ、晴明桔梗が輝く御朱印をぜひいただいてみてください。

※安倍晴明ゆかりの大阪府・安倍晴明神社、奈良県・安倍文殊院、香川県・冠纓神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「安倍晴明神社」の陰陽師・安倍晴明ゆかりの「五芒星」が印象的な御朱印

【御朱印情報】奈良県「安倍文殊院」の「日本三文殊」の文殊菩薩と陰陽師・安倍晴明ゆかりの御朱印

【御朱印情報】陰陽師・安倍晴明ゆかりの香川県「冠纓神社」のカラフルな御朱印

※安倍晴明とゆかりの寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】陰陽師「安倍晴明」ゆかりの寺社でいただける御朱印情報まとめ

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

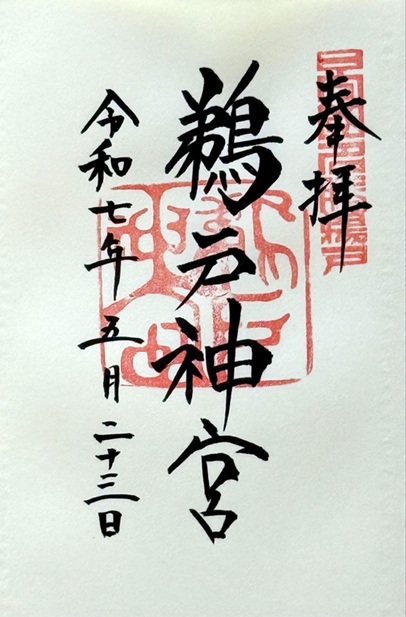

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮」は、洞窟の中に本殿を構える、神話と自然が調和した神秘的な神社です。神社周辺は国の名勝に指定されていて、「日向國名勝鵜戸」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印は、長い歴史や自然の造形美を彷彿とさせます。

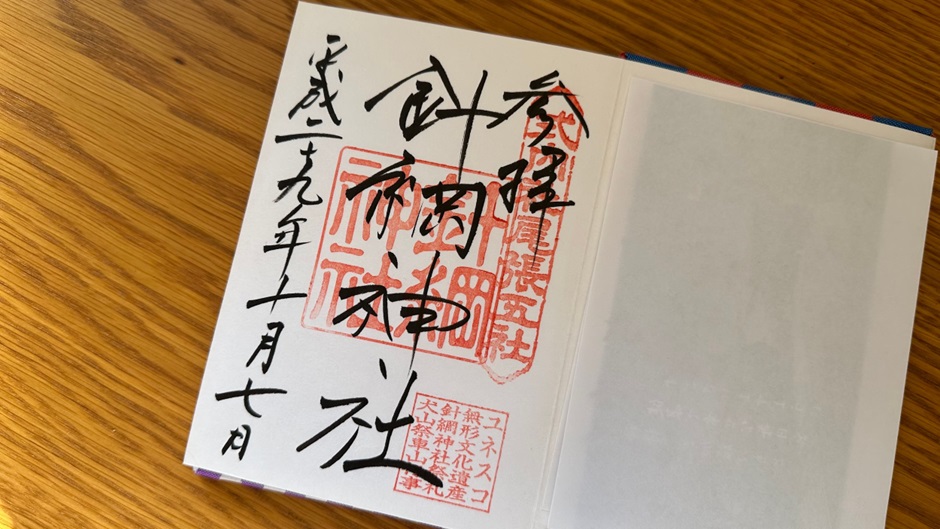

愛知県犬山市にある「犬山城」の現存する天守は日本最古のもので国宝に指定されており、たくさんの観光客が訪れる人気スポットです。城山のふもとにある針綱神社と三光稲荷神社では、犬山城に関連する御朱印をいただくことができます。

福岡県福岡市にある「香椎宮」は、1800年以上もの長い歴史を有する古社で、九州に2社しかない勅祭社の一つです。令和6年(2024年)は御本殿創建から1300年の記念の年にあたり、全国で唯一の建築様式である香椎造りの本殿がデザインされた特別な御朱印をいただくことができます。

京都府京都市左京区にある「八大神社」は、古来より「北天王(北の祇園社)」と称される京の都の表鬼門を守護する神社です。剣聖・宮本武蔵ゆかりの神社としても知られ、武蔵の姿が押印された御朱印や季節・月ごとにデザインが変わる鮮やかな御朱印など、多種多彩な御朱印が授与されています。