- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

熊本県熊本市中央区にある「出水神社」は、熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、大名庭園「水前寺成趣園」の園内に鎮座しています。細川家の家紋「細川九曜」の朱印がおされる御朱印や、季節や祭事にあわせて多種多様なアート御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

熊本県熊本市中央区にある「出水神社(いずみじんじゃ)」は、広大な大名庭園として有名な「水前寺成趣園(すいぜんじじょうじゅえん)」の一角に鎮座している神社です。

明治10年(1877年)に勃発した最大規模の士族反乱「西南戦争(せいなんせんそう)」で、熊本の城下が焼け野原となった際に、旧熊本藩士たちが藩主・細川家の御霊を祀り、疲弊した人心を安定させ、熊本を発展させたいと考えたことから出水神社が創建されました。崇敬者をあつめ、細川家が江戸時代に造営した大名庭園である水前寺成趣園内に社殿を建造することになりました。

御祭神は、熊本藩細川家の藩祖・細川忠利(ほそかわただとし)とその祖父・藤孝(ふじたか)、父・忠興(ただおき)、6代藩主・重賢(しげかた)を主祭神とし、それ以外の細川家歴代熊本藩主及び忠興の室の玉(通称ガラシャ)の11柱を配祀しています。

社殿は、第二次世界大戦の際にほとんど焼失してしまいましたが、昭和45年(1970年)に神殿の再建の気運が高まり工事が行われ、現在にも続く社殿は、昭和48年(1973年)12月7日に完成したものです。

現在の鳥居は、熊本市の市街地にも大きな被害をもたらした熊本地震の後の令和2年(2020年)に再建されたものです。神社所有の阿蘇郡西原村の水源涵養林で育った「南郷檜(なんごうひ)」が使われ、扁額は細川家第18代当主で元総理大臣の細川護熙(ほそかわもりひろ)による揮毫です。再建されたばかりの新しい鳥居からご利益をいただこうと触っていく人の姿も見られます。

また、「袈裟紋の水磐(けさもんのすいばん)」に注がれている阿蘇火山系の硬水湧水で、量・質・味に優れる最優秀水として評価されている御神水「長寿の水」も有名です。「袈裟紋の水磐」は、御祭神にも名を連ねる戦国時代の名勝・細川忠興が愛でて「袈裟」と命名した水盤です。

その他、樹齢400年をこえるとされる細川忠利が愛用した盆栽「五葉の松」など、出水神社は細川家ゆかりの貴重な文化財も複数所蔵しています。

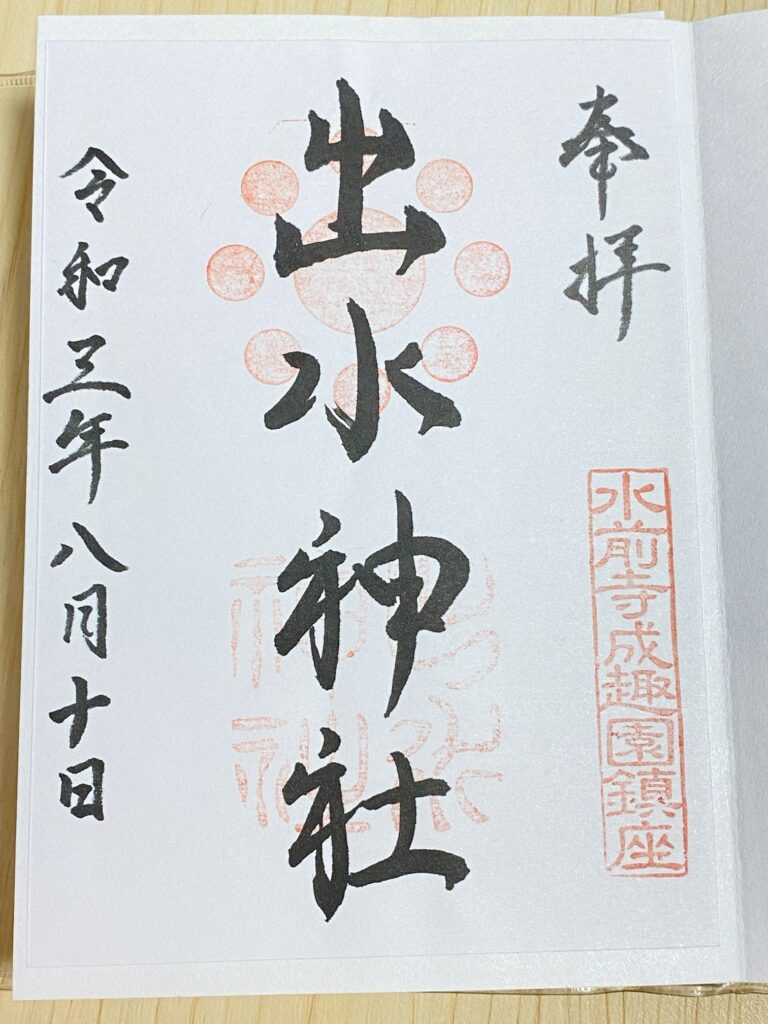

出水神社の御朱印は、「奉拝」「出水神社」「参拝日」の墨書きに、「水前寺成趣園鎮座」「九曜紋(くようもん)」「社印」の朱印がおされるデザインです。

九曜紋は、中心に大きな1つの星(円)を置き、その周囲に8つの星を配す紋です。九曜とは、もともと古代インドの占いに由来し、七曜星(日、月、火、水、木、金、土)に羅睺(らごう)、計都(けいと)の2つの星を加えた天体、及びそれを神格化した神のことをさします。

この御朱印の九曜紋は、一般的な九曜紋に比べて、それぞれの星が小さく、星と星の間に隙間があることが特徴で、熊本藩細川家だけで使われていた「細川九曜」で、別名「離れ九曜」とも呼ばれています。

細川家を象徴する細川九曜は、出水神社のいたるところで目にすることができるので、ぜひ探してみてください。

朱印でも記されている出水神社が鎮座する「水前寺成趣園」は、熊本藩初代藩主・細川忠利が鷹狩りの砌の際に清水が湧くこの地を気に入り、御茶屋を作事したことが始まりといわれます。のちに大規模な作庭が行われ、豊かな自然と四季折々の風景を楽しむことができる桃山式回遊庭園となり、現代では熊本を代表する観光スポットのひとつにもなっています。

園内には、細川家の茶屋「古今伝授の間」、夏目漱石(なつめそうせき)の句碑、薄幸の放浪歌人・宗不旱(そうふかん)の歌碑などたくさんの見どころがあります。

出水神社では、季節の限定御朱印も授与されています。

夏の時期であれば、色づけされたスイカや扇子、朝顔のイラストが施された御朱印や、秋には細川ガラシャのスタンプ、お月見をしているうさぎたち、夏から秋へと移り変わる自然を描いたイラストなどが描かれた御朱印が授与されていました。

時期によってはいろいろな種類の御朱印が授与されていて、御朱印のデザインの豊富さが御朱印巡り好きの人の間で人気になっています。

出水神社の祭典は、春季祭典、秋季例大祭、夏祭、月次祭の4つが主なものです。

春季祭典は4月末に3日間行われ、流鏑馬式、献茶式、能楽式などが奉納がされます。秋季例大祭は10月中旬に行われ、流鏑馬式、献茶式、献幣祭、能楽式、古武道・剣道などの奉納がされています。月次祭は毎月1日、7日、15日に行われています。

夏祭は8月の第1土曜日に行われ、水前寺成趣園内の出水神社能楽殿で、夜の舞台の周囲にかがり火を焚き、選ばれた演目を演じる薪能(たきぎのう)が奉納されます。出水神社の薪能は全国で5番目に古い歴史を持っているとされる伝統的な行事です。

祭事にあわせて、特別なデザインの御朱印が授与されることもあるので、祭事で出水神社に参拝した際にはどのような御朱印が授与されているかチェックしてみてください。

出水神社は熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、熊本を代表する観光スポットのひとつである水前寺成趣園の園内に鎮座していることから、参拝者のみならず、観光客もたくさん訪れています。出水神社参拝の際には、広大な回遊式庭園もじっくりと散策し、細川家にまつわる歴史や伝統文化を体感し、参拝の証として細川家の家紋の朱印がおされる御朱印や、境内や祭事の様子を表現した御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター:shironeko

神社仏閣巡りが好きなWebライター。北海道を中心に全国各地の神社仏閣を巡り、各地域の歴史探訪や観光も一緒に楽しんでいます。寺社参拝の際には、家族とともに御朱印をいただいています。

スポンサーリンク

御朱印をいただくための帳面には「御朱印帳」と「納経帳」の二種類があることをご存知でしょうか。この記事では御朱印帳と納経帳にはどんな違いがあるのか、どんな場面で使用するのか、御朱印帳と納経帳を一冊にまとめていいのか、など様々な疑問についてお答えします。 (さらに…)

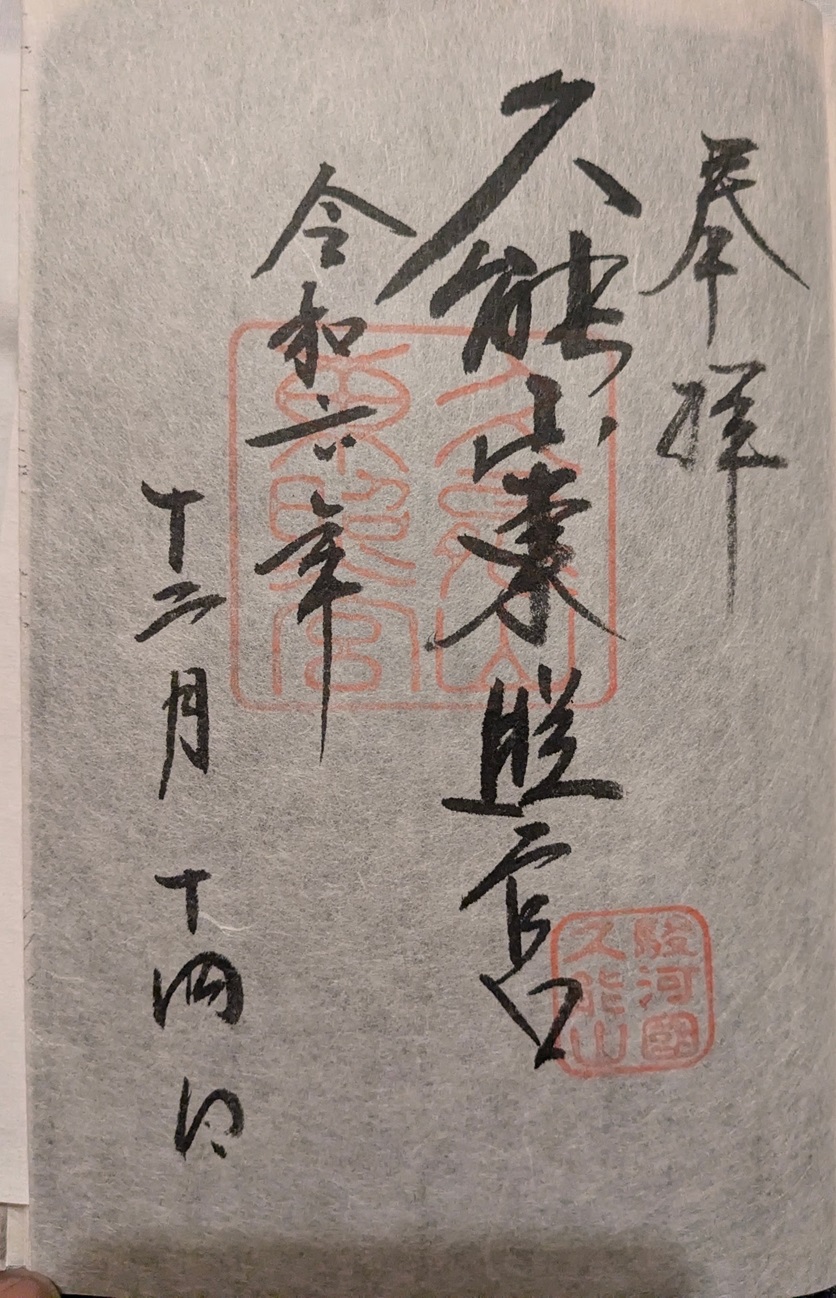

江戸幕府を開いた武将・徳川家康を「東照大権現」として祀る東照宮が全国各地にあり、その中でも「日本三大東照宮」とされる有名な東照宮(日光東照宮、久能山東照宮、瀧山東照宮、世良田東照宮、上野東照宮)の概要といただいた御朱印をまとめてご紹介します。

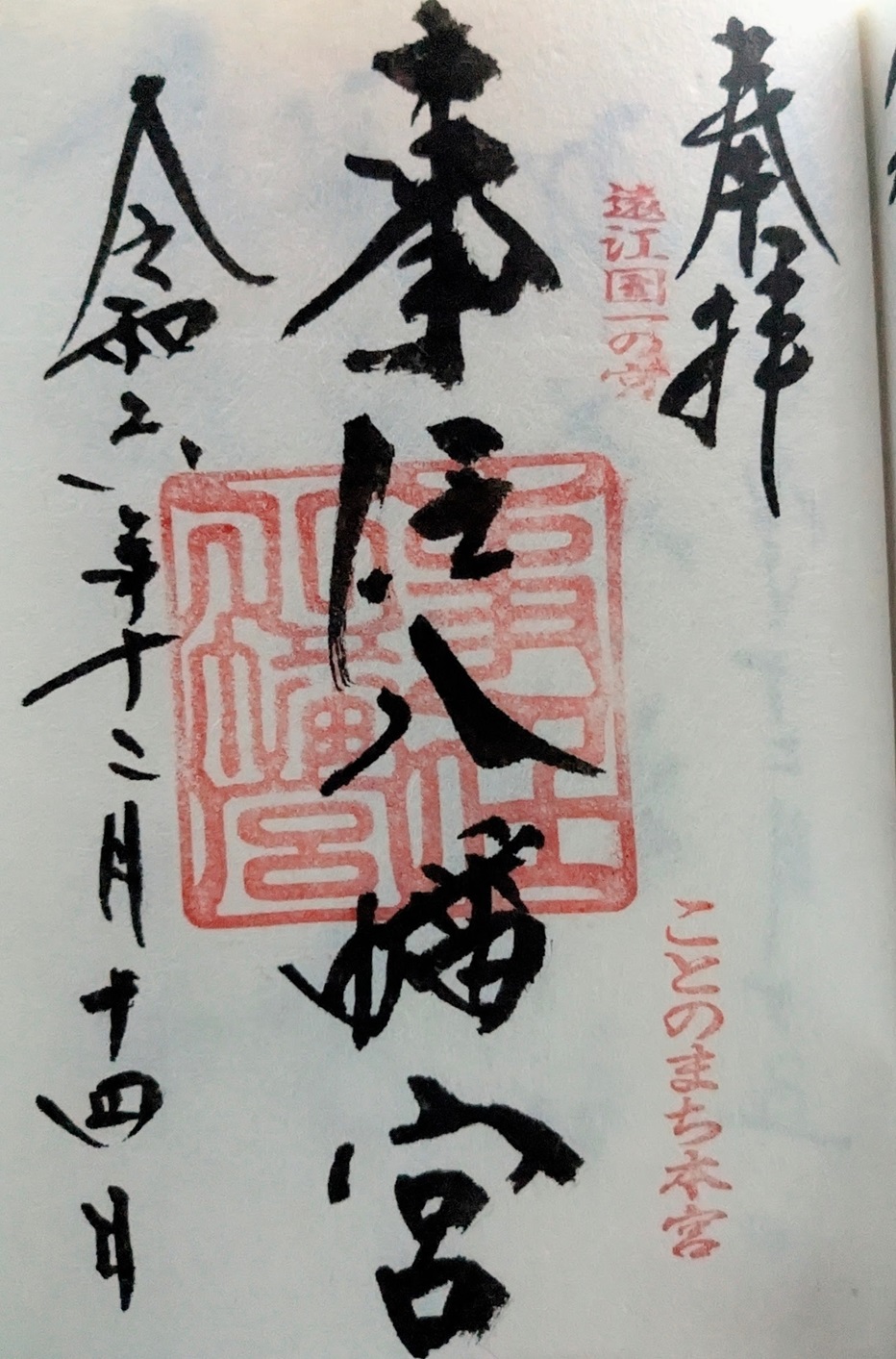

静岡県掛川市にある「事任八幡宮」は、古くから遠江国一宮として信仰をあつめている神社です。御祭神・己等乃麻知比売命を示す「ことのまち本宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印を、オーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に丁寧に書き入れていただきました。

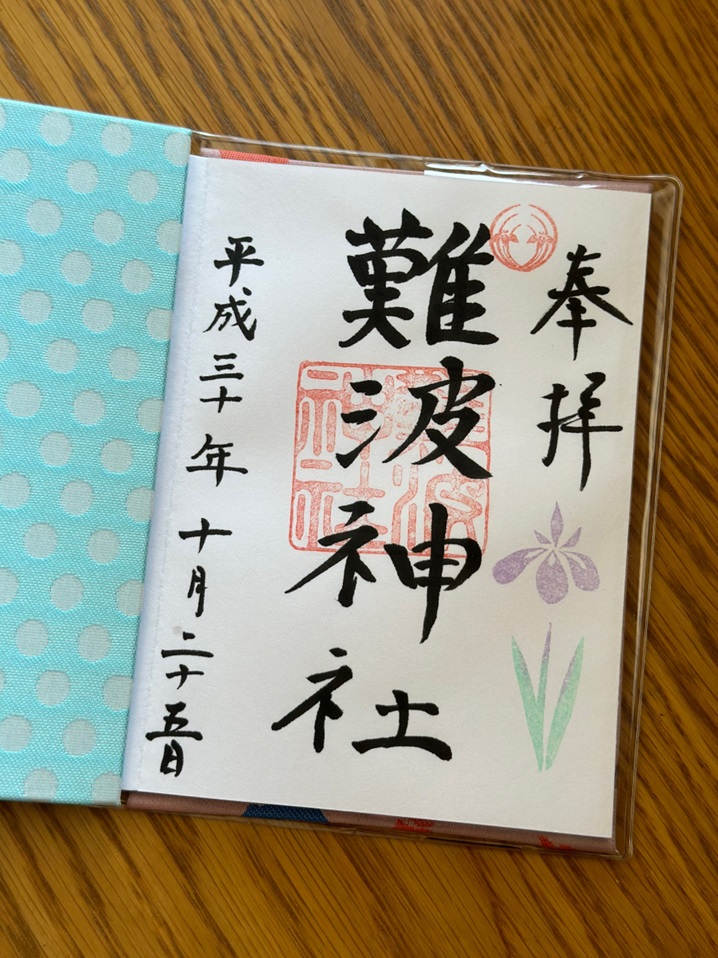

大阪府大阪市中央区にある「難波神社」は、1600年以上の長い歴史があると伝わり、「あやめ祭」や「氷室祭」などの神事が有名です。神社にゆかりが深い「菖蒲」の印が印象的な御朱印をいただくことができます。