- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

栃木県那須塩原市にある「那須乃木神社」は、明治時代に活躍した軍人・乃木希典とその妻・静子夫人を祀る神社です。乃木希典にちなんだ多彩なアート御朱印が授与されていて、乃木希典の「忠孝」「質素」「仁愛」の精神性が表現されているかのようです。

スポンサーリンク

栃木県那須塩原市にある「那須乃木神社(なすのぎじんじゃ)」は、忠誠心の象徴として現代でも知られている明治時代の軍人・乃木希典(のぎまれすけ)を祀る神社です。御祭神は乃木希典命(のぎまれすけのみこと)、配神として妻の乃木静子命(のぎしずこのみこと)が祀られていて、「夫婦和合」のご利益があるといわれています。

乃木希典は、明治時代に活躍した陸軍の軍人で、日露戦争における旅順攻囲戦の指揮を執ったことや、明治天皇より第10代学習院長に任じられ、迪宮裕仁親王(昭和天皇)の教育係を務めたことで有名です。

明治天皇の慕っていて、明治天皇が亡くなり御大葬が行われた大正元年(1912年)9月13日に、夫婦で殉死することでその忠誠心を表しました。

乃木希典の死後、乃木希典と交流が深かった現在の栃木県石林地域の住民を中心に神社建立の声がおこり、乃木希典の精神を称えて大正5年(1916年)に那須乃木神社が創建されました。

栃木県石林地域と乃木希典は、明治23年(1890年)に静子夫人の叔父・吉田清皎(よしだきよあき)の農園を引き継ぎ、現在も乃木神社北東にある那須別邸を建設したことで縁ができました。休職期間中は地域住民と交流し、晴耕雨読の生活を営んだそうです。

「農は国の大本なり」と国における農業の重要性を説き、その模範となったことから、那須乃木神社は「土徳勧農」の御神徳もあるとされています。

那須乃木神社では、様々な種類のアート御朱印が授与されています。

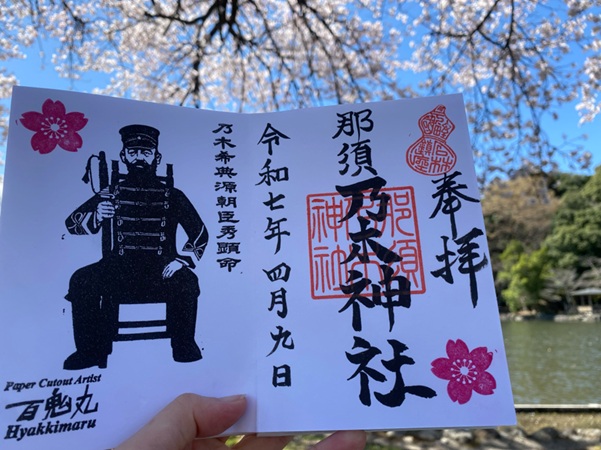

基本となる那須乃木神社の御朱印は、基本の御朱印でありながら見開きタイプのアート御朱印という珍しいもので、御朱印帳に記帳もしていただけます。右頁に「奉拝」「那須乃木神社」「参拝日」の墨書き、「那須乃木神社」の朱印、瓢箪の朱印に「下野國 石林鎮座」と記載され、左頁には神号「乃木希典源朝臣秀顕命」と、切り絵師・百鬼丸によって切り絵でデザインされた乃木希典の姿のスタンプがおされ、初穂料は1,000円でした。

御朱印のデザインは、乃木希典と石林地域とのご縁や、乃木希典の死後も地域の人が親しみをもって信仰していた歴史を感じることができると思います。

私がした令和7年(2025年)4月9日は、境内でちょうど桜が見頃を迎えていたので、御朱印に桜のスタンプもおしていただくことができました。御朱印に季節ごとの演出がされるのも、御朱印巡り好きにとってはとてもうれしいですね。

乃木神社の境内は、四季折々美しい自然美に溢れているので、参拝に訪れた際には自然を愛でながらのんびり過ごすのもおすすめです。

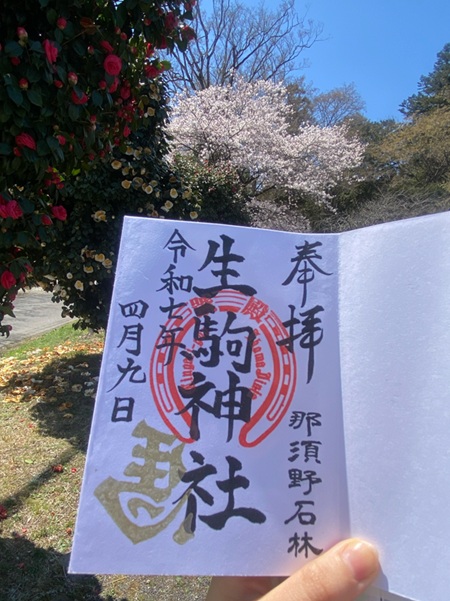

境内社である「生駒神社(いこまじんじゃ)」の御朱印も授与されています。

御朱印の中心に馬の蹄に付ける蹄鉄の形の朱印、左端に金色「左馬(ひだりうま)」の印がおされるデザインで、御朱印帳に記帳可能で、初穂料は500円でした。

生駒神社には、食物を司る「保食大神(うけもちのおおかみ)」と馬の守護神「蒼前大神(そうぜんおおかみ)」が祀られ、その御神徳は、衣食住の守護、事業の繁栄、萬霊の守護とされています。

生駒神社は、乃木将軍の愛馬・殿号(しんがりごう)に由縁があり、御朱印の蹄鉄の朱印にも「殿號」と記載されています。

殿号は、皇太子時代の大正天皇から乃木希典が賜った馬で、「殿下」にちなんで殿号と名付けられました。殿号は別邸で亡くなり、乃木神社所有地内の静子林に葬られたことから、馬の守護神を祀る生駒神社と縁があるとされます。

金色の印の左馬は、

●「うま」を逆から読むと「まう」で、おめでたい席で踊られる「舞い」を連想させる

●馬は右から乗ると転ぶ習性があるため、左側から乗る「左馬」は倒れない、つまり人生をつまずかないで過ごすことができる

●「馬」の下の部分が財布のきんちゃく袋に似ており、お金が逃げていかないため裕福の象徴である

などの理由で縁起物とされています。

馬とご縁がある生駒神社を参拝し、御朱印を拝受すれば、たくさんの縁起の良いご利益がいただけそうです。

那須乃木神社では、ご紹介した2種類の御朱印以外にも、境内の季節の移り変わりをイラストで表現した月替わり御朱印や、切り絵作家・百鬼丸デザインの様々なアート御朱印のバリエーションなど、多種多様な御朱印が授与されていますので、参拝した際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

境内の奥へ歩みを進めると、緑豊かな森があります。そこには、乃木希典がこの別邸の誇りとしていた「乃木清水(のぎしみず)」があり、別邸滞在中はこの清水で顔を清めていたとされています。

敷地内の御手洗川は、蛇尾川(さびがわ)を水源とした用水で、乃木希典はこの川を改修するための費用のうち石林地区に割り当てられた分の半額を負担し、地域に貢献したそうです。さらに、那須乃木神社所有地内には、灌漑用貯水池「静沼(しずぬま)」も整備されました。

乃木夫妻が滞在した明治時代、この地域の大部分が水田で、乃木夫妻が農業の重要性を説いた歴史を感じられる場所であり、現在は四季折々の花々を楽しむことができる地域住民の憩いの場になっています。

森の中には、他にも殿号の墓や文人でもあった乃木希典の歌が刻まれた石碑があったりと、那須乃木神社の所有地全体に、乃木希典の歴史が詰まっていますので、じっくりと散策してみてください。

那須乃木神社は、乃木夫妻が過ごされた別邸など乃木希典の生涯や功績、地域に親しまれていたことを体感することができる貴重な史跡で、現在は地域の人達の憩いの場にもなっています。乃木希典にちなむ様々なデザインのアート御朱印からは、乃木希典の忠義や力強さ、精神性などを垣間見ることができるでしょう。

※香川県で乃木希典を祀る乃木神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「讃岐宮(香川縣護國神社)」の「さぬき十五社」と「乃木神社」の御朱印

ライター:おみき

日本の伝統文化や食文化に傾倒するライター。日本茶スペシャリストとしても活動しています。小学生から社会人に至るまで巫女を経験し、神社の境内が心の拠り所です。北関東を中心に全国の神社仏閣を巡り御朱印を集めており、皆様と御朱印巡りの楽しさを共有できましたら幸いです。

スポンサーリンク

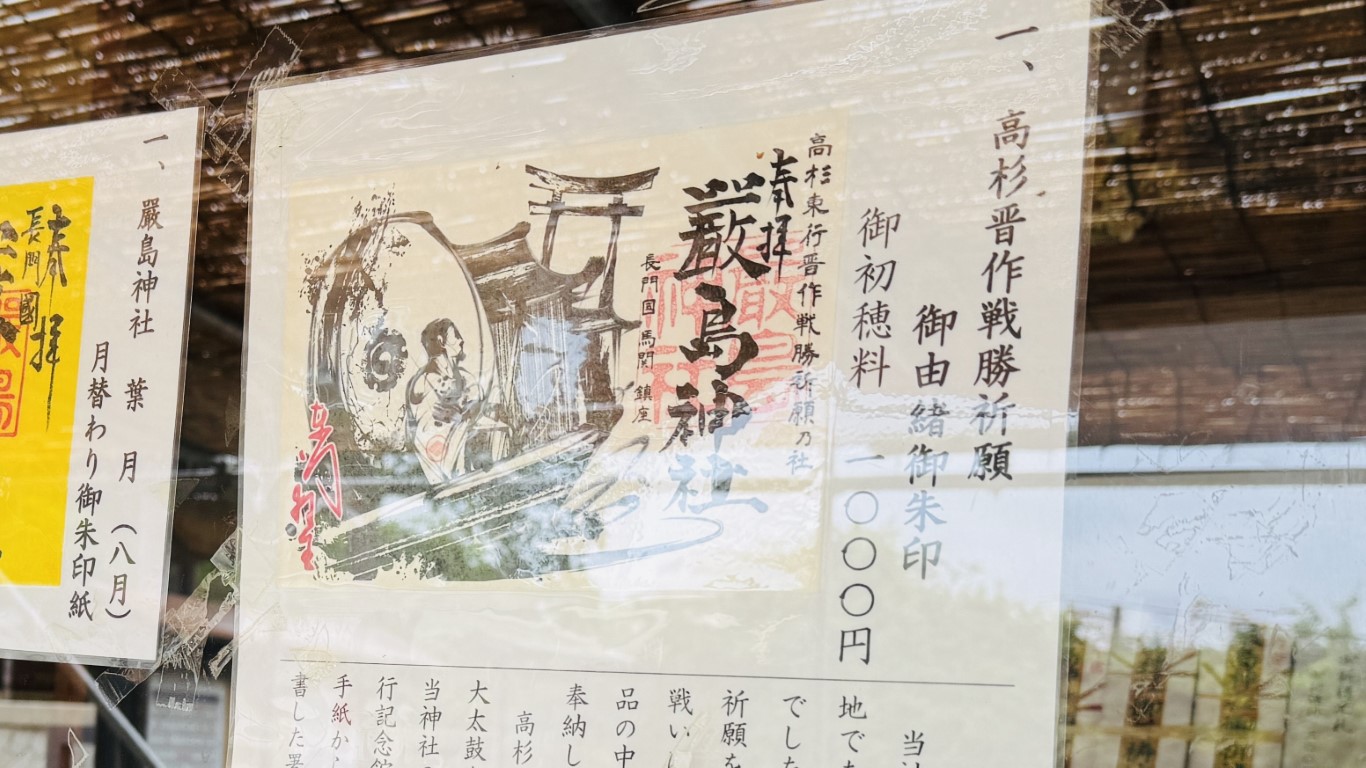

山口県下関市にある「下関嚴島神社」は、第二次長州征討の際に高杉晋作が戦勝祈願をしたことで知られる神社です。高杉晋作が小倉城から大太鼓を持ち帰り奉納した様子が描かれた見開きタイプの御由緒御朱印など、たくさんの種類の御朱印が授与されています。

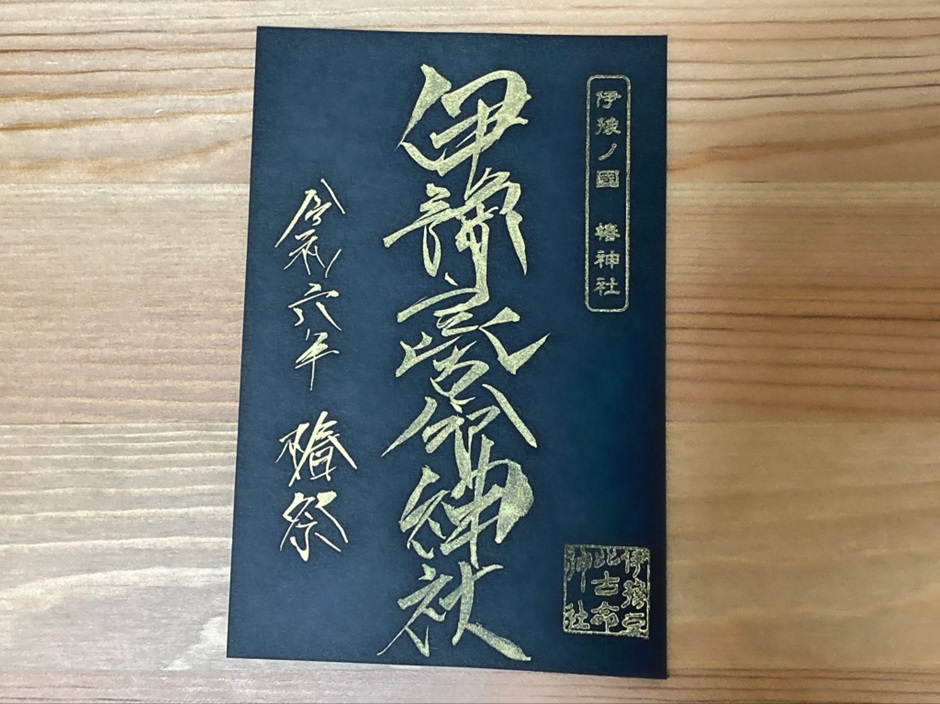

愛媛県松山市にある「伊豫豆比古命神社(通称:椿神社)」で毎年2月中旬に行われる「椿まつり」には、多くの人が訪れ、松山市の風物詩になっています。椿まつり期間限定の華やかで特別感のある御朱印をいただくことができます。

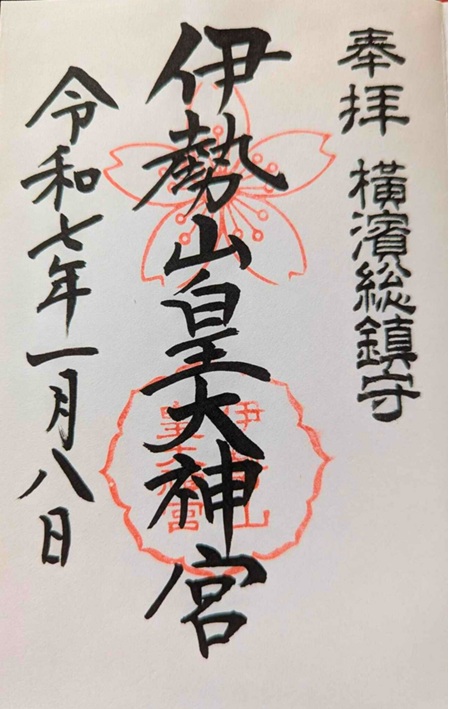

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。

岡山県岡山市北区にある「岡山神社」は、岡山の発展に大きな影響を与えた岡山城ゆかりの神社で、「備前岡山の総鎮守」として崇敬をあつめています。岡山城ゆかりの池田家「備前蝶紋」、豊臣家「五七桐紋」が記される基本の御朱印のほか、複数の境内社・境外社、限定のアート御朱印などが授与されています。