- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

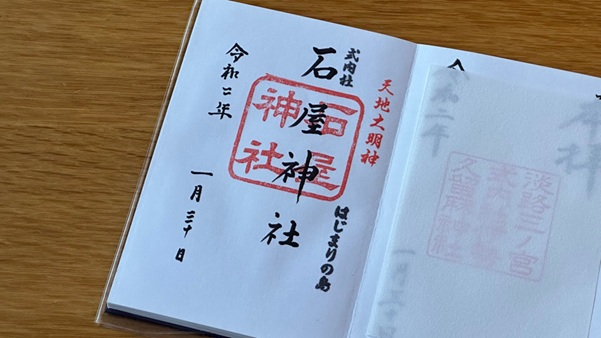

兵庫県淡路市にある「石屋神社」は、淡路島でもっとも古い神社のひとつといわれています。国生み神話で最初にできた島「おのころ島」であるとされる「絵島」が近くにあり、御朱印には「はじまりの島」と記され、蛭子が生まれた場所とされる岩樟神社の御朱印もいただくことができます。

スポンサーリンク

兵庫県淡路島の北部、淡路市にある「石屋神社(いわやじんじゃ)」は、崇神天皇(すじんてんのう)の御代に創建されたといわれ、淡路島でもっとも古い神社のひとつとされています。

正確な創建年は不明ながら、崇神天皇(在位:3世紀後半から4世紀前半と推定される古代の天皇)の御代に三対山(さんたいさん、現在の城山)に鎮座したといわれています。三対山は現在の石屋神社がある場所から300mほど北に位置し、室町時代末期から戦国時代にかけて活躍した武将・大内義興(おおうちよしおき)による岩屋城築城の際に現在地に遷座したと伝わっています。

古くは「絵島明神」「石屋明神」「天地大明神」などとも呼ばれていたという記録があります。

石屋神社の前は道路をはさんですぐ明石海峡をのぞむ海岸線で、春分の日と秋分の日には鳥居の中央から太陽がのぼる神秘的な光景が見られます。

石屋神社の主祭神は国常立尊(クニノトコタチノミコト)で、配祀神として伊弉諾尊(イザナギノミコト)、伊弉冉尊(イザナミノミコト)が祀られています。

国常立尊は日本神話の序盤に登場する神で、古事記では6番目、日本書紀では一番最初に現れた国土生成の中心の神です。国常立という神名には「国土が永久に続くこと」という意味があります。

配祀されている伊弉諾尊と伊弉冉尊は天の神々に命じられ、神々が暮らす世界である高天原(たかまがはら)から人間が暮らす世界である豊葦原中国(とよあしはらのなかつくに)に降り立ち、夫婦となって日本の国土とさまざまな神を生み出しました。

石屋神社では朱印と墨書きのみの伝統的でシンプルなデザインの御朱印がいただけます。墨書きは中央に「石屋神社」、左側に参拝した日付、右側に「天地大明神」「はじまりの島」「式内社」の印が、中央に石屋神社の朱印がおされます。

現在は御朱印のデザインが少し変わり、鳥居越しに水平線から太陽がのぼる印や、神社からも見える明石海峡大橋の印などが追加されています。

右側に朱色でおされる印の「天地大明神(てんちだいみょうじん)」とは石屋神社の別名です。二条天皇(にじょうてんのう、在位:1158年〜1165年)の勅定によって定められたもので、神階を昇叙して神供田を寄進されました。拝殿の扁額にも「天地大明神」と刻まれています。

拝殿には淡路島に3つしかない干支恵方盤(えとえほうばん、干支をあしらった方位磁石)もあるので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

御朱印に記載されている「はじまりの島」とは、国生み神話において伊弉諾尊と伊弉冉尊が下界に降り立つために最初に作った小さな島「おのころ島」の候補地のひとつが石屋神社近くの絵島(えしま)であることが由来です。

伊弉諾尊と伊弉冉尊は天の神々から国生みの道具として「天の沼矛(あめのぬほこ)」を託され、高天原から下界へやってきます。最初に高天原と下界をつなぐ「天浮橋(あめのうきはし)」に立ち、天の沼矛で海をかき回すと、矛から滴り落ちる雫が固まって「おのころ島」ができました。おのころ島は国生み神話で日本の国土が生み出されるよりも先にできたので、「はじまりの島」と呼ばれるにふさわしい場所です。

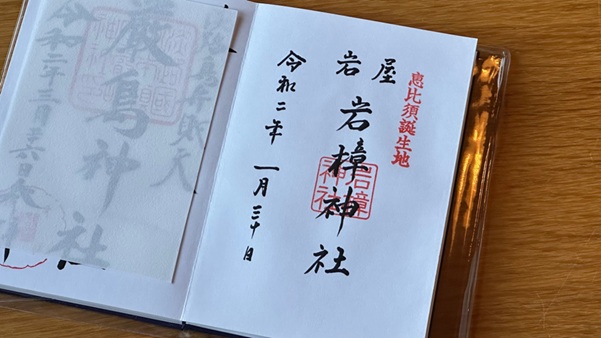

石屋神社では岩樟神社(いわくすじんじゃ)の御朱印もいただけます。

岩樟神社の御朱印も朱印と墨書きのみのシンプルなもので、中央に横書きで「岩屋」、縦書きで「岩樟神社」、左側に参拝した日付が墨書きされます。右側に「恵比須誕生地」の印、中央に「岩樟神社」の朱印がおされます。

こちらも石屋神社と同じく現在は御朱印のデザインが少し変わり、鳥居越しに水平線から太陽がのぼる印や明石海峡大橋の印などが追加されています。

岩樟神社は岩屋城跡がある城山の真下の洞窟にあり、絵島から歩いてすぐです。道路に面して赤い鳥居がある恵比須神社(えびすじんじゃ)の奥にあり、洞窟にぽっかりとあいた穴に埋め込まれるように社殿が建っています。この洞窟の地質は絵島とよく似ていて、昔は陸続きだったんだろうなと感じました。

岩樟神社の御祭神は伊弉諾尊と伊弉冉尊の最初の子である「蛭子(ヒルコ)」で、商売繁盛の御利益で有名な恵比須神(エビスガミ)と同一とされている神です。

岩樟神社の社伝では蛭子はこの地で生まれたとされているため、「恵比須誕生地」の印がおされています。蛭子は生まれたときにヒルのようにぐにゃぐにゃとした不完全な体であったため、伊弉諾尊と伊弉冉尊は蛭子を葦舟に乗せて海に流しました。その舟が流れ着いた場所が現在の兵庫県西宮市といわれていて、蛭子を祀るために作られた西宮神社がえびす信仰の総本社となったとされています。

石屋神社は淡路島でもっとも古いとされる神社のひとつで、国生み神話に登場するおのころ島であるとされる「絵島」や、蛭子が生まれた地とされる岩樟神社が近くにあり、国生み神話を体感できる聖地です。御朱印には「はじまりの島」という印がおされ、国生み神話ゆかりの地であること記されますので、淡路島で御朱印巡りや神話ゆかりの地を巡るときにはぜひ訪れてみていただきたい神社です。

※同じ淡路島にあり国生み神話ゆかりの伊弉諾神宮とおのころ島神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】兵庫県淡路島「伊弉諾神宮」の「国生み神話」ゆかりの御神印

【御朱印情報】兵庫県「おのころ島神社」の「日本発祥の地」の御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

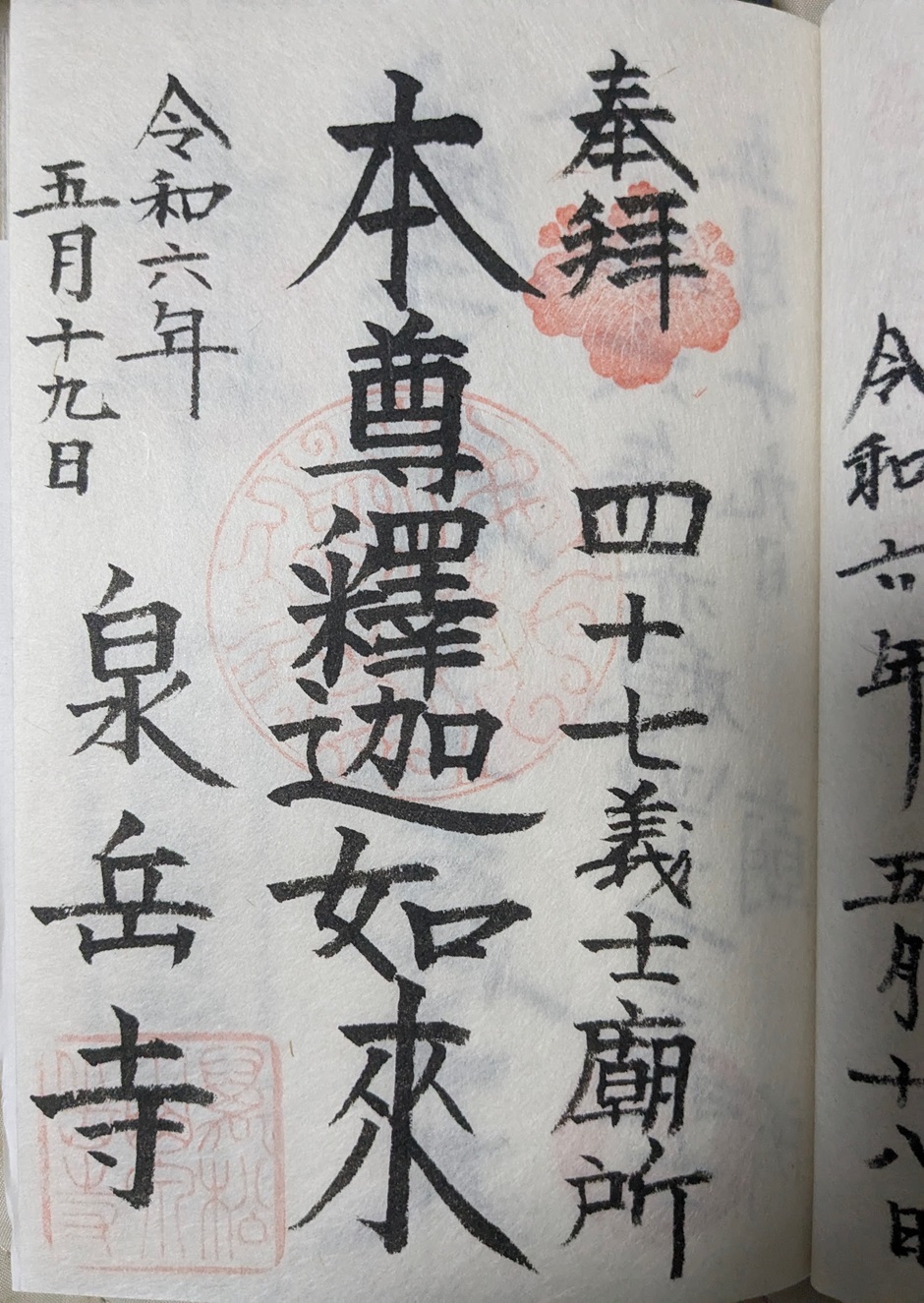

東京都港区にある「泉岳寺」は、江戸時代におきた「赤穂事件」をもとにした義勇伝「忠臣蔵」ゆかりの寺として知られています。本尊・釈迦如来の御朱印には赤穂義士のお墓があることが記され、赤穂義士の筆頭であった大石内蔵助ゆかりの御朱印もいただくことができます。

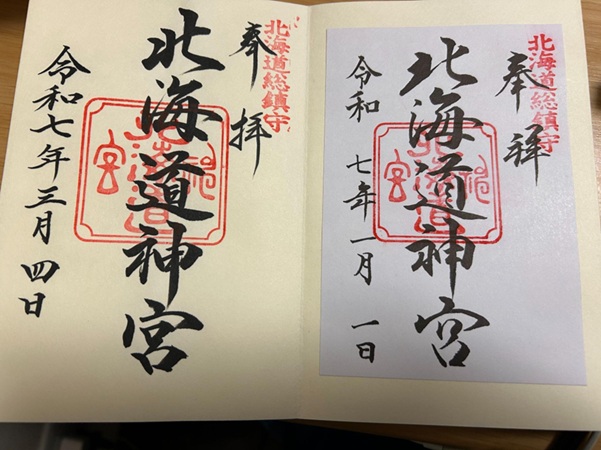

北海道札幌市中央区にある「北海道神宮」は、北海道の開拓と発展を守護する「北海道総鎮守」として長く信仰されている神社です。境内には北海道開拓に貢献した偉人を祀る「開拓神社」もあり、北海道の開拓の歴史を感じる達筆な御朱印をいただくことができます。

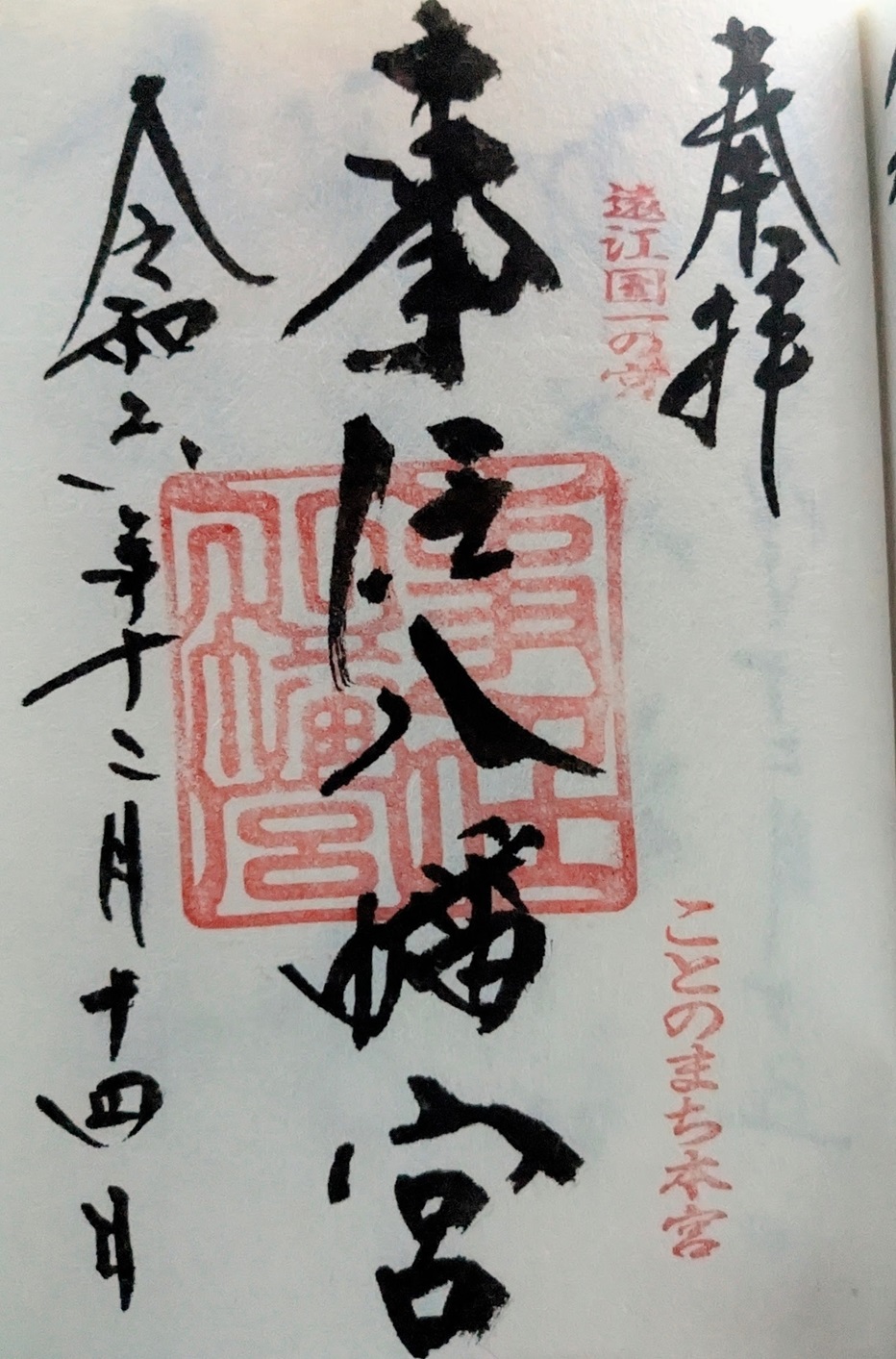

静岡県掛川市にある「事任八幡宮」は、古くから遠江国一宮として信仰をあつめている神社です。御祭神・己等乃麻知比売命を示す「ことのまち本宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印を、オーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に丁寧に書き入れていただきました。

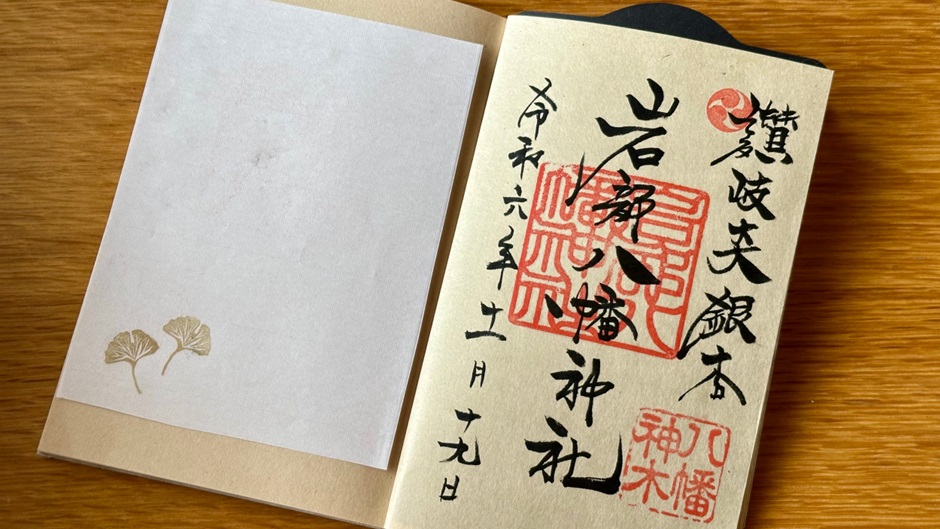

香川県高松市にある「岩部八幡神社」は、1200年以上の歴史があるといわれ、樹齢600年と400年をこえるとされる2本の大きなイチョウの木がシンボルです。「讃岐大銀杏」と記される独特な書体の御朱印のほか、イチョウが黄色く色づく11月限定で珍しい立体デザインの特別御朱印も授与されています。