- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

香川県坂出市にある「神谷神社」は、平安時代初期に創建されたといわれる歴史ある神社です。鎌倉時代初期に作られた三間社流造の御本殿は国宝に指定されていて、「国宝」の朱印がおされる御朱印などバリエーション豊かな御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

香川県坂出市にある「神谷神社(かんだにじんじゃ)」は、平安時代初期の弘仁3年(812年)に創建されたといわれ、1200年以上の歴史がある神社です。坂出市と高松市にまたがる台形の連峰「五色台(ごしきだい)」の一峰「白峰(しらみね)」のふもとにあり、近くには神谷川が流れる自然豊かな環境に立地しています。

境内はややコンパクトですが、鎌倉時代初期の建保7年(1219年)に建立された本殿は、現存する三間社流造(さんげんしゃながれづくり)の神社建築として日本最古のもので、国宝に指定されています。

この投稿をInstagramで見る

神谷神社の御祭神は火産霊命(ホムスビノミコト)、奥津彦命(オキツヒコノミコト)、奥津姫命(オキツヒメノミコト)の3柱です。火産霊命は火の神で知られる迦具土神(カグツチノカミ)と同じ神で、火を扱う鍛治業や陶器制作業などから信仰されています。奥津彦命、奥津姫命はともに竈(かまど)の神で、台所で扱う火を司る神です。

神谷神社の御朱印は、通年で授与されている通常御朱印、デザインが定期的に変わる御朱印、見開きサイズの御朱印などさまざまです。私が令和6年(2024年)11月に参拝したときにいただいた御朱印をご紹介します。

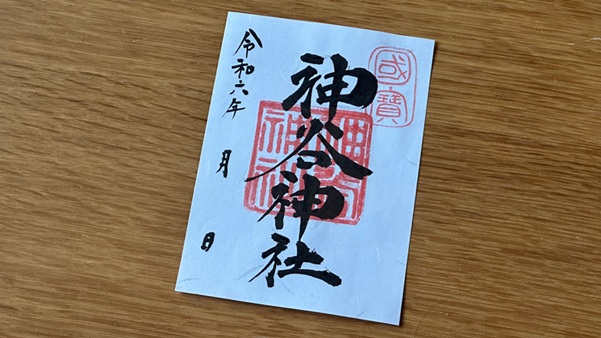

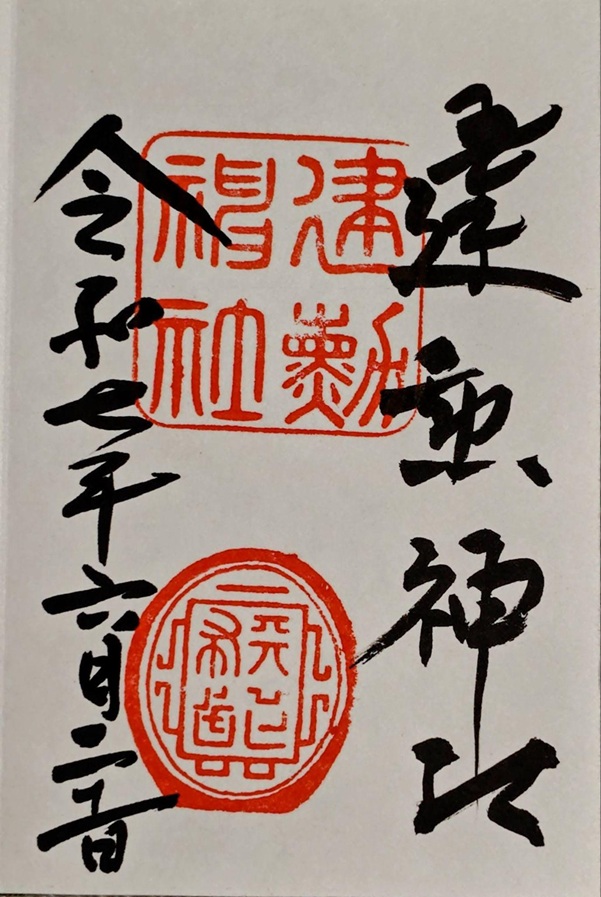

通年いただける御朱印は、朱印と墨書きのみのとてもシンプルなデザインです。印は右上に「國寶」、中央に「神谷神社」がおされ、墨書きは中央に「神谷神社」、左側に参拝した日付が書かれています。「国宝」が旧漢字で全体的に丸みのあるかわいらしい書体なのが特徴的です。

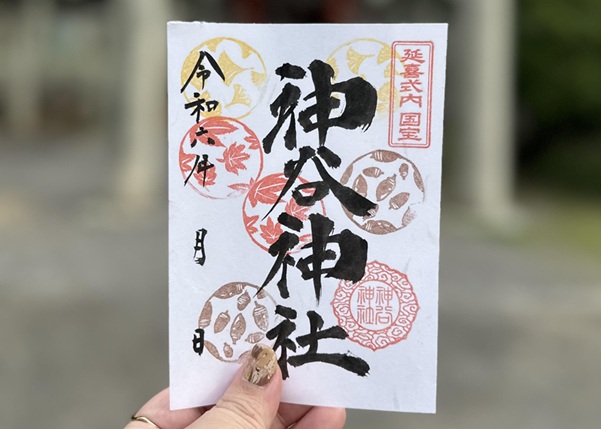

通年授与されている御朱印のほか、デザインが月替わりの御朱印もいただけます。私が参拝した際の月替わり御朱印は秋がテーマで、イチョウや紅葉、どんぐりなど秋を彩る植物が散りばめられたアートな御朱印でした。

印は右上に「延喜式内 国宝」、右下に「神谷神社」がおされています。墨書きは中央に「神谷神社」、左側に参拝した日付が書かれています。

御朱印に記される「国宝」は、神谷神社の御本殿のことで、三間社流造の神社建築として現存する最古のものとされています。三間社流造は、平安時代以降の神社建築によくみられる様式で、格式の高い神社の社殿に使われています。

「間(けん)」は柱と柱の間の単位を表し、一間はおよそ181.2mで三間社は正面の柱が3つある構造です。「流造(ながれづくり)」は屋根が正面に流れるように長く張り出した形状に由来した名称で、神社の本殿によくみられる様式です。

神谷神社の本殿は三間社流造の形式が完成しつつある時期に建築されたもので、日本の神社建築においてとても貴重な例ですが、令和4年(2022年)9月に落雷による火災が発生して、御本殿の檜皮葺の屋根が焼損する被害にあいました。

文化庁による調査の結果、不幸中の幸いで国宝としての価値は失われていないとの見解が示され、現在は修復工事が進められています。

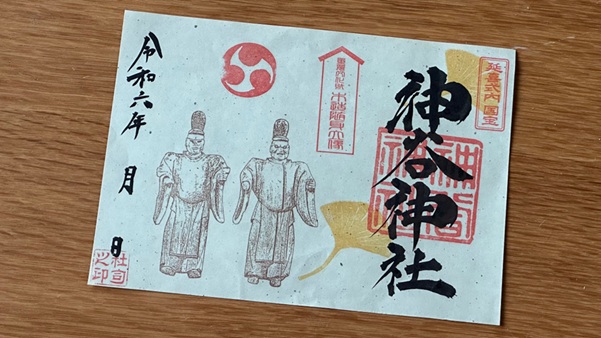

見開きサイズの御朱印は、季節によって少しデザインが変わります。私が参拝したのは11月だったので、秋らしくイチョウの葉っぱが描かれたデザインで、印は右上に「延喜式内 国宝」、右下に「神谷神社」、中央に「重要文化財木造随身立像」、左上に社紋の三つ巴がおされ、墨書きは右側に「神谷神社」、左側に参拝した日付が書かれています。

国宝の御本殿以外にも、神谷神社はさまざまな文化財を所蔵しています。そのうちのひとつが重要文化財に指定されている「木造随身立像」です。

随身(ずいじん)とは本来、天皇や貴族といった高貴な身分の人々に付き従って護衛・随行する武官のことで、平安時代の貴族が外出する際には随身が左右に控えて警護をしていました。神社における随身は、参道の楼門などに随身像として門の両脇に安置され、お寺の門を守る仁王像と同じく神域と神様を守るために存在しています。

平安時代の随身のように随身像も弓や刀を持った平安時代の武官スタイルなのが特徴で、門に安置されている場合は座像が多く、神谷神社のような立像はとても珍しいそうです。

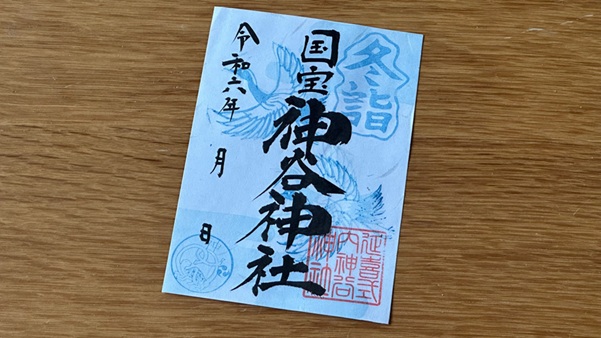

高松市と坂出市にある5つの神社では、令和4年(2022年)から「讃岐四季詣(さぬきしきもうで)五社めぐり」が開催されています。1月の「初詣」から12月の「冬詣」まで2〜3か月ごとに期間を区切り、参加神社では1年を通じて季節ごとの趣向をこらした御朱印をいただくことができます。

私が参拝したときはちょうど「冬詣」の期間で、神谷神社では鶴がモチーフのブルーを基調にした御朱印が授与されてました。印は右下に「延喜式内神谷神社」、墨書きは中央に「国宝神谷神社」と左側に参拝した日付です。

「讃岐四季詣五社めぐり」に参加している神社は神谷神社のほか、高松市にある岩田神社(いわたじんじゃ)と國分八幡宮(こくぶはちまんぐう)、坂出市にある大宮八幡神社(おおみやはちまんじんじゃ)と鼓岡神社(つづみがおかじんじゃ)です。どの神社も御朱印は書き置きでの対応が基本ですが、讃岐四季詣の期間中にはすべての神社で御朱印の直書き対応が可能な日が設けられるので、直書きを希望する場合は日程を合わせての参拝がおすすめです。

※讃岐四季詣五社めぐりに参加している國分八幡宮について、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「國分八幡宮」のカラフルで多種多彩なアート御朱印

神谷神社は、鎌倉時代初期に作られた三間社流造の御本殿が国宝に指定されていることで有名です。御朱印にも国宝を有する神社であることを示す「国宝」という印がおされ、月替わりや「讃岐四季詣五社めぐり」などさまざまなデザインの御朱印をいただくことができます。御本殿は落雷の被害で残念ながら修復中ではありますが、立派な姿でよみがえること願いつつ、香川県で御朱印巡りをするときにはぜひ参拝してみてくださいね。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

京都府京都市北区にある「建勲神社」は、戦国武将・織田信長を御祭神とする神社で、平安京の北を守護する船岡山山上に鎮座しています。信長にちなんだ「天下布武」の御朱印のほか、信長の家臣が描かれた特別御朱印、神社ゆかりの刀剣にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

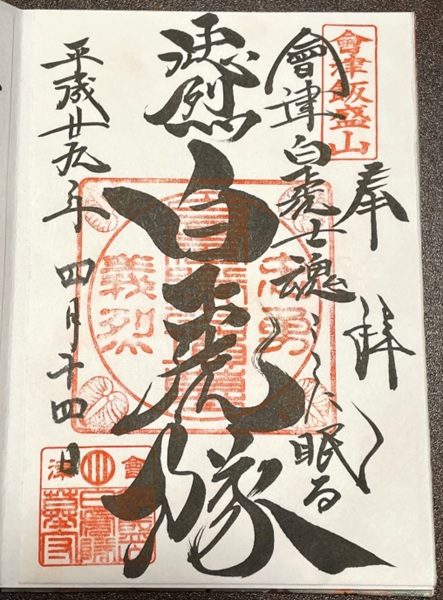

福島県会津若松市にある「飯盛山」は市街を一望できる小高い山で、白虎隊自刃の地として知られ、多くの人が訪れます。その悲劇の物語を現代に伝える、白虎隊の個性豊かな複数種類の御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、日本の伝統的な染色技法で染めた染物の布を採用しています。日本人の知恵と工夫で、また風土を活かして、独自の発展を遂げた染物の歴史や技法・染料の種類をご紹介します。

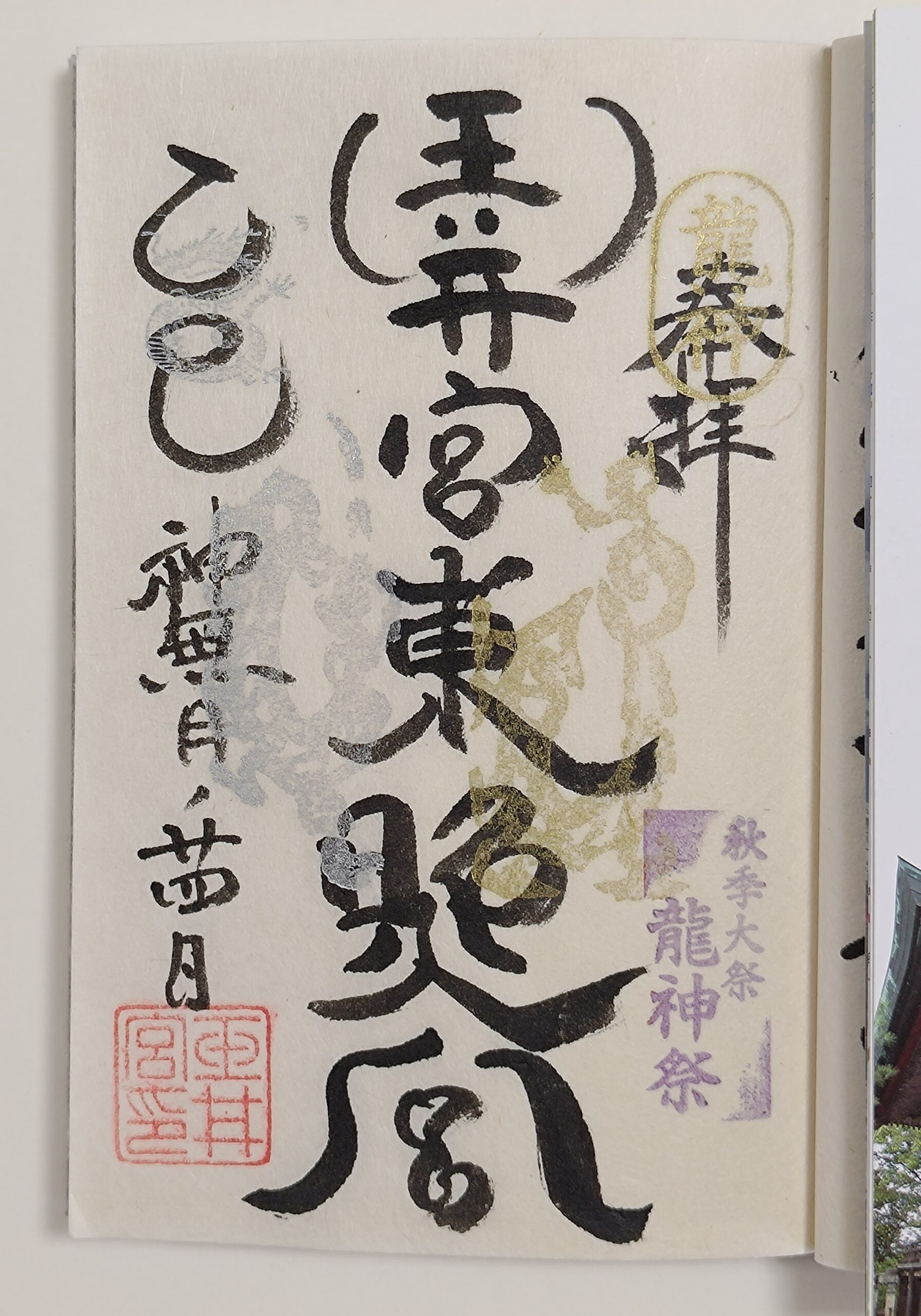

岡山県岡山市中区にある「玉井宮東照宮」は、古代創建の玉井宮と、江戸時代創建の備前東照宮が合祀された、岡山市街の発展に重要な役割を果たした神社です。オリジナリティ溢れる多種多彩な御朱印には、御祭神の「龍神」のご加護が込められています。