- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市山科区にある「毘沙門堂」は、桜や紅葉の名所として知られる天台宗の寺院です。季節の植物が鮮やかに描かれた多種多彩な季節限定御朱印が話題になっていて、私が令和7年4月にいただいた桜モチーフの3種類の御朱印をご紹介します。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市山科区にある「毘沙門堂(びしゃもんどう)」は、飛鳥時代の大宝3年(703年)に行基(ぎょうき)が開いた出雲寺(いずもじ)を前身とし、正式名称は「護法山安国院出雲寺(ごほうざんあんこくいんいずもじ)」という天台宗の寺院です。もともとは京都市上京区の出雲路橋周辺にあり、平安時代後期から鎌倉時代前期の貴族・平親範(たいらのちかのり)が祖先の建てた3つの寺院を統合し出雲寺とし、天台宗の宗祖・伝教大師最澄(でんきょうだいしさいちょう)が刻んだ毘沙門天を御本尊としたことから毘沙門堂と呼ばれるようになったと伝わっています。

平安時代後期の応保元年(1161年)に北岩倉(現在の京都市左京区岩倉)に移転し、鎌倉時代に入って建久6年(1195年)に大原来迎院境内へ移り、洛北の桜の名所として知られるようになりました。

しかし、室町時代の応仁の乱などの兵火により焼失し、一時は廃絶しました。その後、江戸時代前期の慶長16年(1611年)に江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)の側近であった天海僧正(てんかいそうじょう)が再興に着手し、天海の死後は弟子の公海(こうかい)が現在の山科の地にて本殿を落慶し、再建したのが寛文5年(1665年)のことです。

毘沙門堂は山科で再建された後、第111代・後西天皇(ごさいてんのう)の皇子・公弁法親王(こうべんほっしんのう)が入寺したことで、門跡寺院となりました。門跡寺院とは皇族や公家が門主を務める特別な寺院のことで、毘沙門堂は妙法院(みょうほういん)・三千院(さんぜんいん)・青蓮院(しょうれんいん)・曼殊院(まんしゅいん)と並び「天台宗京都五門跡」と呼ばれています。

江戸時代中期の元禄6年(1693年)には、後西天皇より拝領した御所の旧殿を移築し、現代でも見ることができる霊殿・宸殿・勅使門が完成しました。宸殿内は江戸時代の絵画の基調をつくったとされる絵師・狩野探幽(かのうたんゆう)の養子・狩野洞雲(かのうどううん)が手掛けた障壁画160面で飾られており、「九老之図(きゅうろうのず)」をはじめ、見る位置を移動させることで絵が動く不思議な逆遠近法という手法が使用された襖絵が見どころです。

また、写生を重視した画風が特徴の絵師・円山応挙(まるやまおうきょ)の「鯉の図」も同様の手法で描かれており、まるでコイが泳いでいるかのように見えます。

毘沙門堂は、近世の日本建築や芸術を現代に伝える貴重な文化財としても大切に受け継がれている古刹です。

毘沙門堂では月ごと・季節ごとにたくさんの種類の御朱印が授与されていて、どれも彩り鮮やかな色使いが特徴です。私が令和7年(2025年)4月に参拝したときにいただいたのは3種類の御朱印ですが、豊富なバリエーションからその3種類を決めるのにとても悩みました。

私が訪れた時期はちょうど桜の時期だったこともあり、桜デザインの御朱印が複数種類授与されていました。

ピンクの台紙に、御本尊「毘沙門天王」の墨書きが中央に、左上に桜の朱印、右には「奉拝」「参拝日」の墨書きと毘沙門堂の山号「護法山」の朱印、左には「毘沙門堂」の墨書きと「毘沙門堂門跡」の朱印が入り、中央の寺紋である「菊に鎹山(かすがいやま)」の特徴的な朱印がおされるデザインです。

毘沙門天は古来インドより財宝の神として崇められ、仏教では北方を守護する役目を持っています。日本では財宝・福徳の神である多聞天(たもんてん)とも呼ばれて親しまれています。

毘沙門堂の毘沙門天は「京の七福神」の一柱でもあり、新年を迎えた1月は特に七福神巡拝で参拝する人の姿が多くなります。七福神めぐりとは幸せをもたらす七柱の神様をお祀りしている寺社を巡拝することで、全国にさまざまな七福神めぐりがあります。「京の七福神」は、毘沙門堂の毘沙門天、京都ゑびす神社のゑびす神、松ヶ崎妙円寺(まつがさきみょうえんじ)の大黒天、三千院(さんぜんいん)の弁財天・長楽寺(ちょうらくじ)の布袋尊・清荒神護浄院(きよしこうじんごじょういん)の福禄寿・革堂行願寺(こうどうぎょうがんじ)の寿老神です。

中央の朱印の寺紋に描かれている鎹とは、木材同士をつなぐコの字をした金具のことです。この寺紋には門跡寺院として皇室と寺院との鎹になるという意味が込められているように感じました。

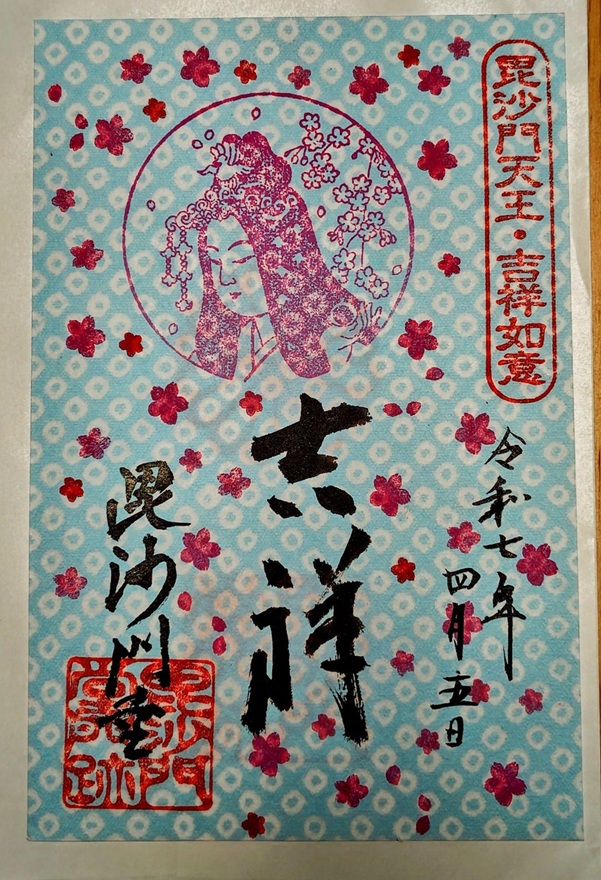

私がいただいた2枚目の御朱印は、ブルーの鹿の子デザインに小さな桜の花びらが散らされた台紙が特徴的な御朱印です。右には「毘沙門天王・吉祥如意(きっしょうにょい)」の朱印と「参拝日」の墨書き、左は「毘沙門堂」の墨書きと「毘沙門堂門跡」の朱印、中央には「吉祥天」の朱印と「吉祥」の墨書きが入るデザインです。

吉祥天は、毘沙門天の妻で幸福・美・富を表す神様として知られ、毘沙門堂では夫の毘沙門天、子の善膩師童子(ぜんにしどうじ)と共に本殿に祀られています。財宝や武運を司る武神・毘沙門天と美や福徳を司る吉祥天は一柱で祀られるときはそれぞれの異なったご利益・特徴がありますが、家庭の調和や繁栄を象徴する神様として夫婦で祀られることも少なくありません。

また、古くから信仰されていた吉祥天は、一時期は七福神にも含まれていたのですが、現在はその地位を弁財天に譲っています。

私がいただいた3枚目の御朱印は、台紙いっぱいに桜がデザインされた淡い紫の御朱印です。右には「奉拝」と「参拝日」の墨書きと「護法山」の朱印、左は「毘沙門堂」の墨書きと「毘沙門堂門跡」の朱印、中央には「照一隅(いちぐうをてらす)」の墨書きが入るデザインです。

「照一遇」とは最澄が残した「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」から抜き出された言葉です。「それぞれ一人ひとりが自分の環境の中で、他者や社会を大切にしながら自分らしく輝くことが大事である」という意味(諸説あります)だといわれています。

毘沙門堂では、桜の時期や紅葉の時期はもちろん、行事に合わせて授与される御朱印などたくさんの種類の御朱印があります。種類が豊富過ぎてどれを拝受しようか授与所で迷う人の姿もよく見かけるので、参拝の際にはその時期にどのような御朱印が授与されているか事前にチェックしておくことをおすすめします。

自然豊かな毘沙門堂は、四季折々の花々や草木が美しい寺院として知られていますが、特に春の桜・秋の紅葉は知る人ぞ知る絶景名所と評判で、多くの人が訪れています。私もその絶景を見るべく桜の見頃に合わせてお参りをしました。

宸殿前にある樹齢100年を超える桜は30mにも及ぶ枝張りが見事で、華麗な美しさに「一目千両(ひとめせんりょう)」とも呼ばれています。周囲にも桜が咲きそろい、まるで桜に埋もれてしまうかと思うほどの圧倒的な存在感でした。

桜の美しさに負けず劣らずの圧倒的な美景を見ることができるのが、晩秋の紅葉です。勅使門へと続くゆるやかな石段が落ち紅葉で真っ赤なじゅうたんのように、見上げるとそこにも真っ赤な紅葉、見ている自分も真っ赤に染まりそうなくらいの絶景です。

天下統一を果たした戦国武将・豊臣秀吉(とよとみひでよし)の母・大政所(おおまんどころ)ゆかりの弁財天が祀られている弁天堂でも美しい紅葉を見ることができます。こちらの弁財天は、大政所ゆかりの大坂城や京都市東山区にある高台寺(こうだいじ)で祀られたのちに毘沙門堂に移されたものです。弁天堂の周囲は樹々で覆われていて、秋になると見事に色づきます。

毘沙門堂の入口にある石橋には「極楽橋」と名付けられているのですが、桜や紅葉の季節はまさに極楽浄土のような景色で参拝者を迎え入れてくれます。

毘沙門堂は、天台宗京都五門跡の1寺の名刹であり、四季折々の見事な景観でも知られている寺院です。多種多彩な御朱印が授与されていて、ご紹介した春の桜の御朱印だけでなく、5月の藤、6月の紫陽花、8月の朝顔、秋の紅葉など季節ごとの植物がデザインされたアーティスティックな御朱印が話題になっています。月ごとに変わる御朱印をいただくために月参りをされる人もいるようで、それほどまでに参拝者を魅了する御朱印をぜひ一度拝受してみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

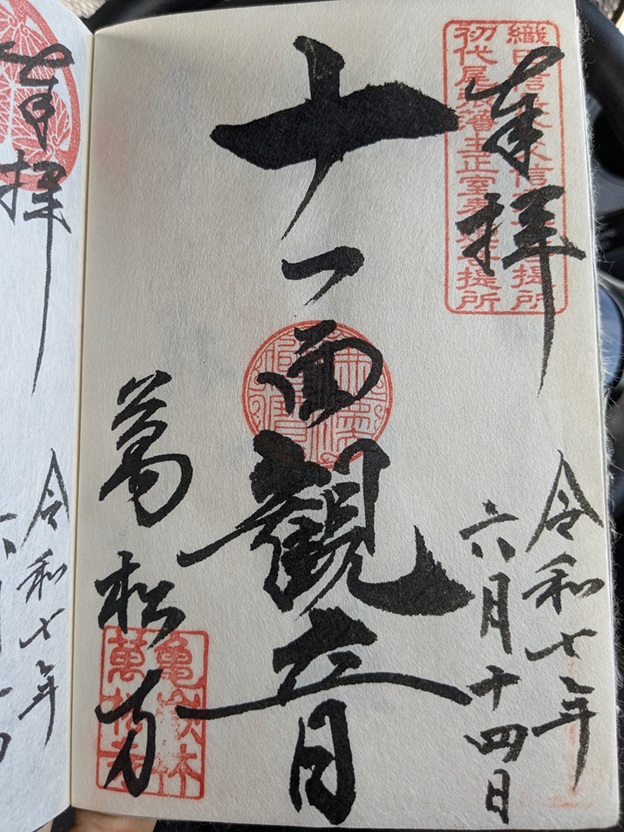

愛知県名古屋市中区にある「万松寺」は、戦国時代に当地を治めた織田家と、江戸時代に地域の発展に寄与した尾張徳川家と深い縁があります。いただくことができる多種多様な御朱印には、織田家と尾張徳川家の菩提所であることを示す朱印がおされ、深い歴史を感じることができます。

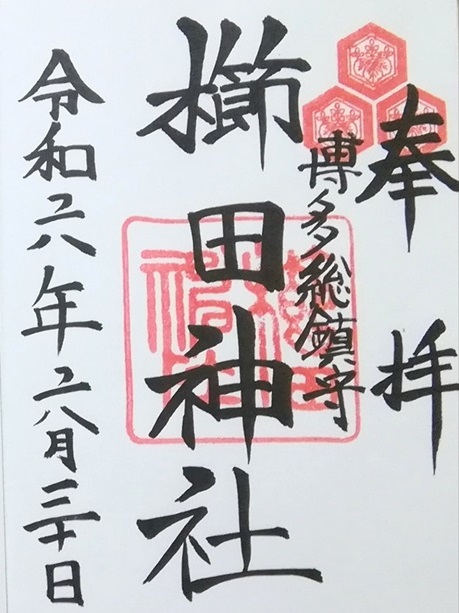

福岡県福岡市にある「櫛田神社」は、かつての博多の中心地で1200年以上の歴史を誇る古社で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「博多祇園山笠」が有名です。長く博多っ子に愛される「博多総鎮守」の御朱印をいただくことができます。

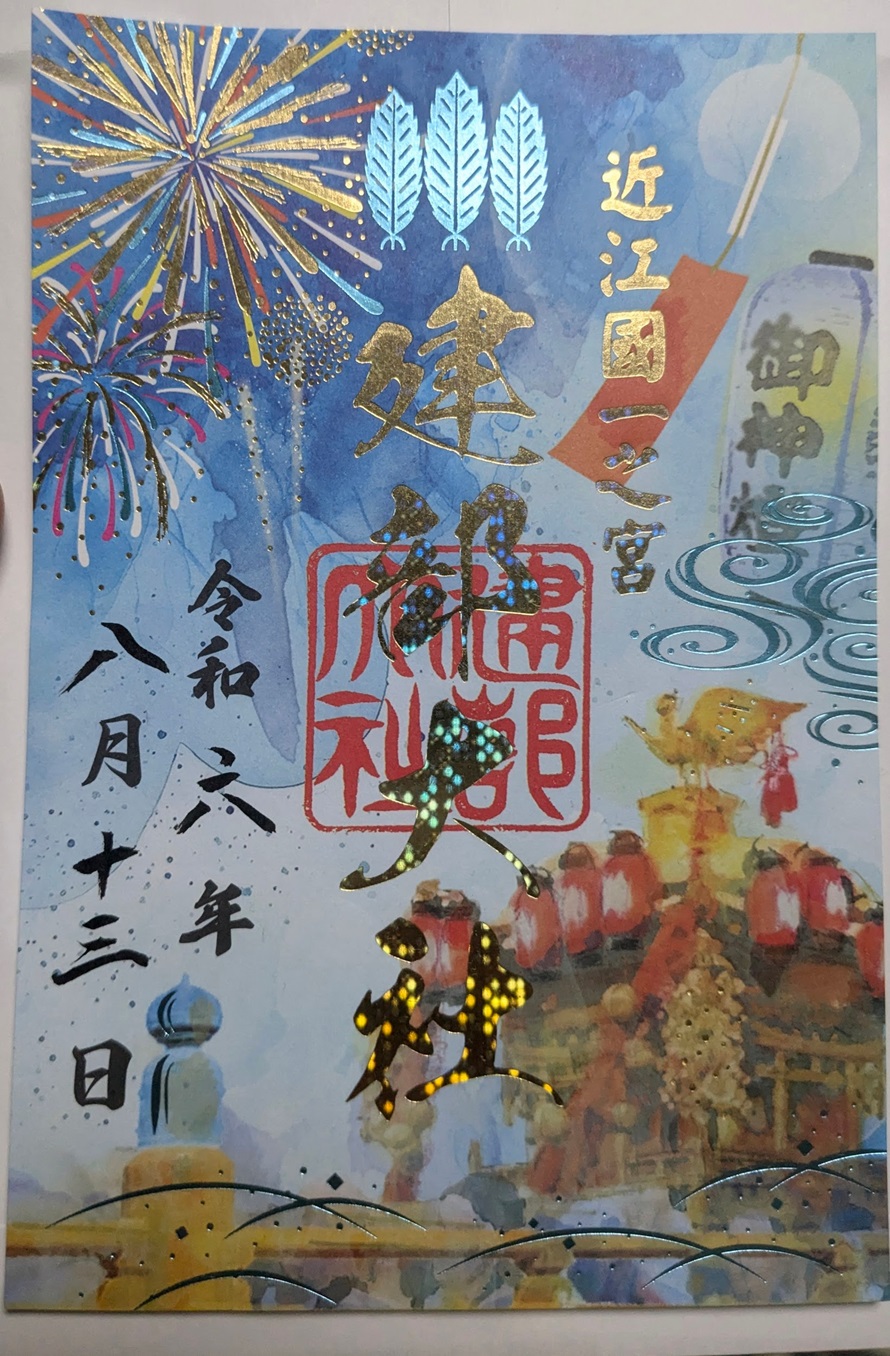

滋賀県大津市にある「建部大社」は、「近江国一之宮」として古くから親しまれている神社です。古社らしい伝統的なデザインの御朱印を直書きしていただけるほか、季節や特定日の限定で多彩な御朱印が授与されています。

香川県善通寺市にある「讃岐宮(さぬきのみや)」は、香川県出身の戦没者を祀る香川縣護國神社と隣接する神社の総称です。直書きと書き置き合わせて5種類の御朱印があり、「さぬき十五社」の讃岐宮の御朱印と、隣接する乃木神社の御朱印を、オーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。