- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

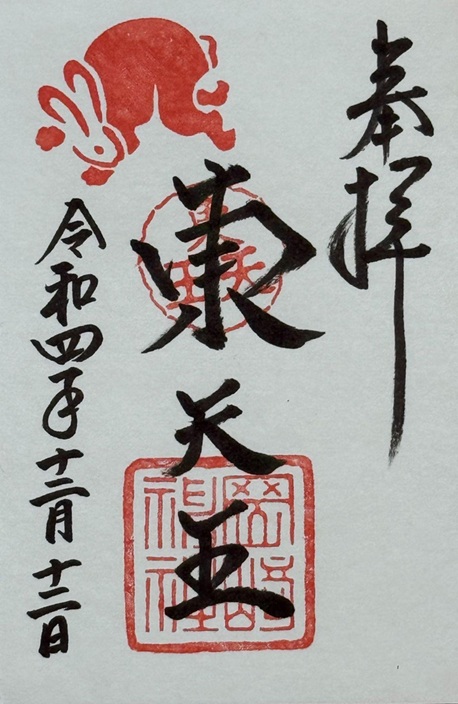

京都府京都市左京区にある「岡崎神社」は、平安京遷都にあわせて創建された長い歴史をもつ神社で、子授け・安産のご利益で広く親しまれています。「うさぎ」の意匠が特徴的で「東天王」と記される御朱印は、京の都を災いや悪いものから守護してきた歴史を物語っています。

スポンサーリンク

京都府京都市左京区にある「岡崎神社(おかざきじんじゃ)」は、平安時代の延暦13年(794年)、桓武天皇(かんむてんのう)が平安京に都を移した際、新しい都を災いや悪いものから守るために創建された歴史ある神社です。陽が昇る都の東(卯の方角)に鎮座することから「東天王(ひがしてんのう)」と呼ばれ、歴代の天皇や幕府からもあつい信仰をあつめていました。

※平安京の大内裏が復元され、桓武天皇を御祭神とする平安神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平安神宮」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

平安時代中期の貞観11年(869年)には、清和天皇(せいわてんのう)の命令により社殿が造営され、現在の兵庫県姫路市北方にあたる播磨国広峰(はりまのくにひろみね)から、速素盞鳴尊(すさのおのみこと)などを迎えて祀り、悪疫退散を祈願しました。

速素戔嗚尊(すさのおのみこと)は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の弟神にあたります。海を治める役目をもちながら、荒々しい性格で、天照大御神が天の岩戸に隠れる原因をつくったともいわれています。

神々が住む高天原(たかまがはら)を追放された後、出雲の国で八俣大蛇(やまたのおろち)を退治し、奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)を救いました。この時に大蛇から取り出した「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」を天照大御神に献上したことで、速素盞鳴尊は厄除けの神様として人々から信仰されるようになりました。

また、岡崎神社の御祭神の速素盞鳴尊と奇稲田姫命が、三女五男八柱もの御子神をもうけたという伝承に由来し、特に「子授け・安産」の神様としてあつく信仰されています。

平安時代末期には、高倉天皇の中宮・建礼門院(けんれいもんいん)が、のちの安徳天皇(あんとくてんのう)を懐妊した際、安産を願って岡崎神社に特別なお供えが奉納されたと伝わっています。この故事も、岡崎神社が子授けや安産のご利益で広く信仰されるようになった背景のひとつです。

岡崎神社では、うさぎの意匠が印象的な御朱印をいただくことができます。

初穂料は一体500円で、私はシンプルな墨書きが美しい直書きの御朱印をいただきました。時期によってはうさぎの絵が書かれた特別御朱印(書き置き)も授与されています。

岡崎神社の通常の御朱印は、「奉拝」「東天王」「参拝年月日」の墨書きに「うさぎ」「東天王」「岡崎神社」の朱印がおされるデザインです。

御朱印の中央には「東天王」と力強く記されています。

「天王」という呼び名は、現在は八坂神社(やさかじんじゃ)として知られる祇園社(ぎおんしゃ)の御祭神である牛頭天王(ごずてんのう)に由来します。牛頭天王は、疫病や災厄を鎮める力を持つ神様として、古くから人々に信仰されてきました。

※八坂神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

一方、岡崎神社の御祭神である速素盞鳴尊(すさのおのみこと)は、日本神話において、荒ぶる性格を持ちながらも、人々を守り、災いをしずめる力を持つ神様として知られていました。

こうした役割の共通点から、時代が下るにつれて、牛頭天王と速素盞鳴尊は同じ神様であると考えられるようになりました。また、神仏習合(しんぶつしゅうごう)と呼ばれる、日本独自の神と仏を重ね合わせる思想の広がりも、この同一視を後押ししました。

岡崎神社では、貞観11年(869年)に速素盞鳴尊をはじめとする神々をお祀りしたことで、牛頭天王に由来する「東天王」という名が広く定着しました。周辺には「東天王町」という地名も残されており、岡崎神社が地域の歴史と深く結びついてきたことがうかがえます。

また、御朱印の「東天王」の文字の上には、神様の使いであるうさぎが跳ねる姿の印がおされています。このうさぎの印は、岡崎神社の特色を象徴するものです。

かつて、岡崎神社の境内やその周辺一帯は、野うさぎが数多く生息していたそうです。多産なうさぎは、古くから子授けや安産の象徴とされ、氏神の使いであるといわれてきました。御朱印におされたうさぎの印も、こうした歴史と信仰を今に伝えています。

岡崎神社といえば、御朱印にも印がおされれる「うさぎ」をモチーフにした像などが人気です。境内にはたくさんのうさぎの像が置かれ、神聖な雰囲気のなかに可愛らしさが感じられます。

神社では狛犬が置かれることが多いですが、岡崎神社では「狛うさぎ」も置かれています。狛うさぎたちは、狛犬と同様に右側が「阿(あ)」の形、左側が「吽(うん)」の形をしており、参拝者を優しく迎えています。

境内には狛うさぎだけでも数種類あり、狛うさぎを探して見てまわるだけでも楽しいひとときになると思います。それぞれ表情や姿に個性があり、境内を歩きながらお気に入りのうさぎを探すのも、岡崎神社ならではの楽しみ方です。

また、岡崎神社でいただける授与品のなかには「うさぎみくじ」と呼ばれる、陶器製の小さなうさぎ型のおみくじもあります。

このうさぎの中におみくじが入っていて、引いた後はお守りとして持ち帰ることもできますが、多くの人が願いを込めて境内に奉納していきます。境内には、ずらりと並んだ可愛らしいうさぎたちの姿が見られ、写真スポットとしても知られるようになりました。

また、岡崎神社では、うさぎをデザインに入れた「飛躍(ぴょん)守り」も授与されています。

ぴょんと跳ねるうさぎにちなみ、「苦難を飛び越え幸運を招くお守り」として社務所で紹介されていました。明るい黄色のお守りは、手に取るだけで元気をもらえそうな、華やかな印象です。

岡崎神社を訪れた際には、歴史と温かな祈りに包まれた境内を、可愛らしいうさぎたちと出会いながら、ぜひ歩いてみてください。

岡崎神社は、平安時代の創建以来、都の東を守る「東天王」として人々に親しまれてきた歴史ある神社です。なかでも、子授け・安産のご利益で広く信仰をあつめており、境内には氏神の使いとされるうさぎの像が点在しています。古くから受け継がれてきた信仰を感じられる、うさぎの印がおされた御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

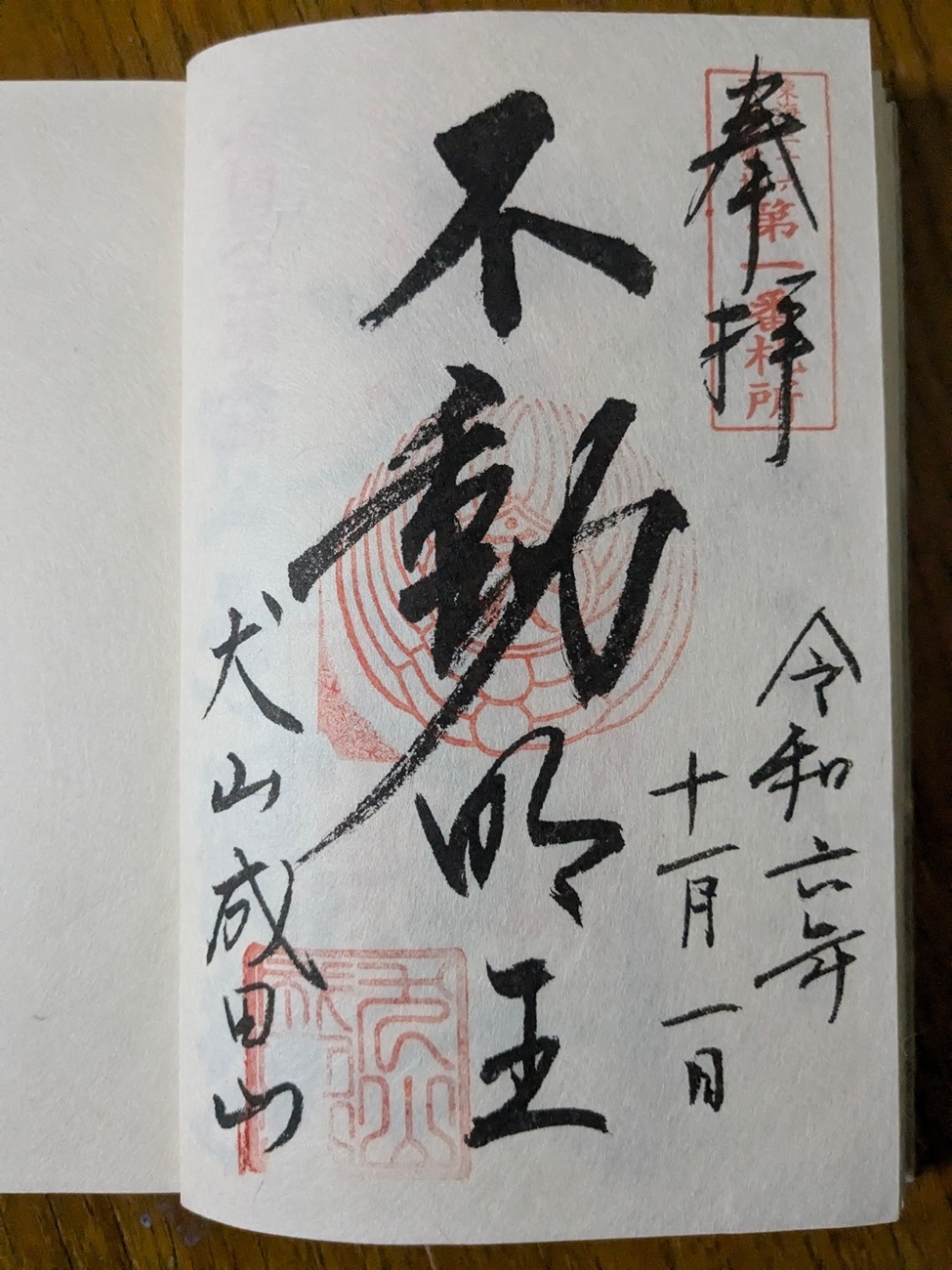

愛知県犬山市にある「犬山成田山」は、交通安全や厄除けの祈願で有名な寺院です。御本尊の不動明王が力強く表現された御朱印をいただくことができ、正月にはその年に干支などをデザインした期間限定特別御朱印の授与が恒例になっています。

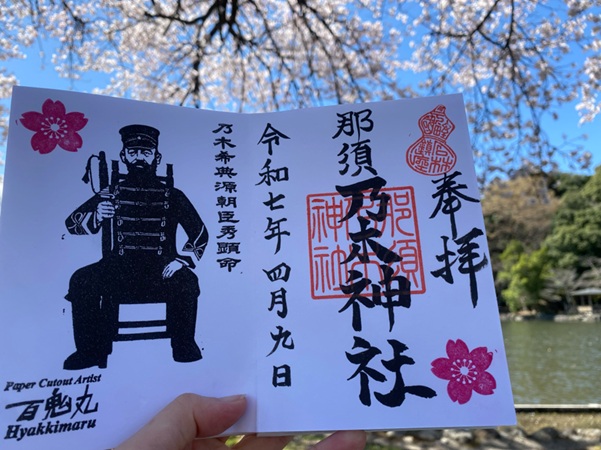

栃木県那須塩原市にある「那須乃木神社」は、明治時代に活躍した軍人・乃木希典とその妻・静子夫人を祀る神社です。乃木希典にちなんだ多彩なアート御朱印が授与されていて、乃木希典の「忠孝」「質素」「仁愛」の精神性が表現されているかのようです。

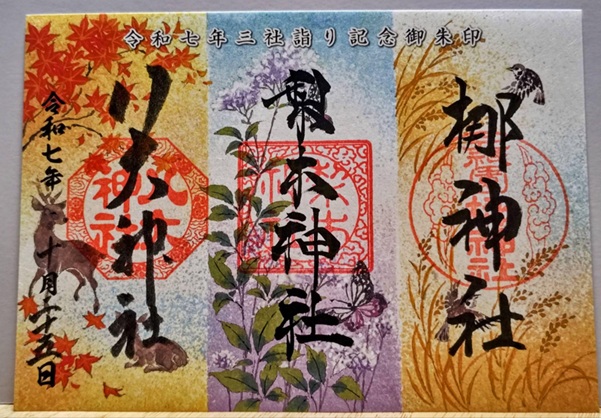

「京都こだわり御朱印三社巡り」は、京都市内にある「八大神社」「元祇園梛神社」「梨木神社」の3社が連携して毎年秋に開催している御朱印巡りイベントで、3社すべてで御朱印をいただくと、イベント限定の特別御朱印を拝受できます。イベントの内容と、3社の概要・御朱印をまとめてご紹介します。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美の書道文化に対する想い、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)