- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岡山県岡山市北区にある「岡山神社」は、岡山の発展に大きな影響を与えた岡山城ゆかりの神社で、「備前岡山の総鎮守」として崇敬をあつめています。岡山城ゆかりの池田家「備前蝶紋」、豊臣家「五七桐紋」が記される基本の御朱印のほか、複数の境内社・境外社、限定のアート御朱印などが授与されています。

スポンサーリンク

目次

岡山県岡山市北区ある「岡山神社(おかやまじんじゃ)」は、平安時代中期の貞観年間(およそ西暦860年頃)に創建されたと伝わる古社です。

当初はのちに岡山城が築かれる「岡山」と呼ばれた丘の上に鎮座しており、「坂下の社(さかおりのやしろ)」の名称で、地域の総鎮守として人々の信仰をあつめてきました。

その後、戦国時代に入り、天正元年(1573年)に戦国大名・宇喜多直家(うきたなおいえ)が岡山城を築くにあたって現在の社地に遷宮され、城の守護神として城主たちの崇敬を受けるようになりました。

江戸時代になると、城主であった池田氏が社領として300石余を奉納するなど、地域の政治・文化の中心として発展を遂げていきます。

岡山神社は、戦災などにより、社殿の造営・再建が幾度となく行われています。

昭和20年(1945年)の岡山大空襲により社殿の大半が焼失しましたが、随神門だけが残りました。昭和33年(1958年)に本殿、昭和50年(1975年)に拝殿・幣殿が鉄筋コンクリート造で再建されています。

現在では旧藩主たちにあつく信仰された「備前岡山の総鎮守」として、市民をはじめ参拝者に親しまれています。「縁結び」「商売繁盛」「学業成就」「交通安全」など広く御神徳が語られており、参拝・祈願に訪れる人が後を絶ちません。

「岡山」という地名は岡山神社を起点に定着したという説もあり、地域文化・歴史との深い結び付きがうかがえます。神社周辺には岡山屈指の観光名所である岡山城や後楽園(こうらくえん)、美術館などの文化施設が密集していて、交通アクセスも良いので、観光で立ち寄る人も多いのが特徴です。

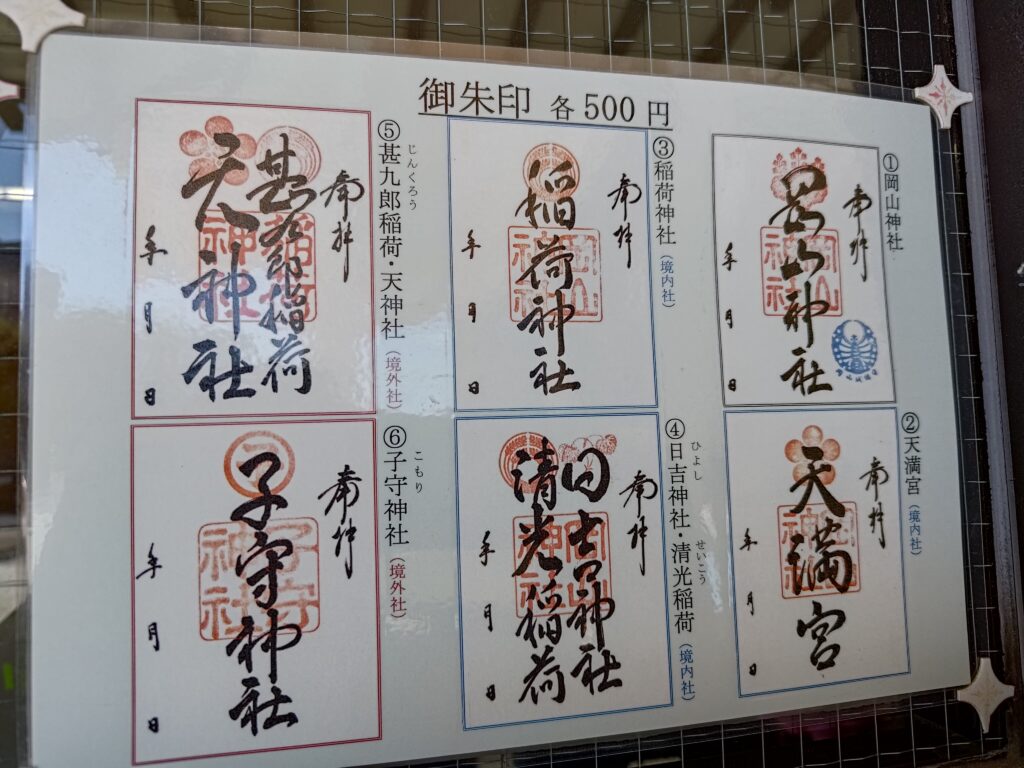

岡山神社では、社殿に向かって左側にある社務所で、複数種類の御朱印が授与されています。

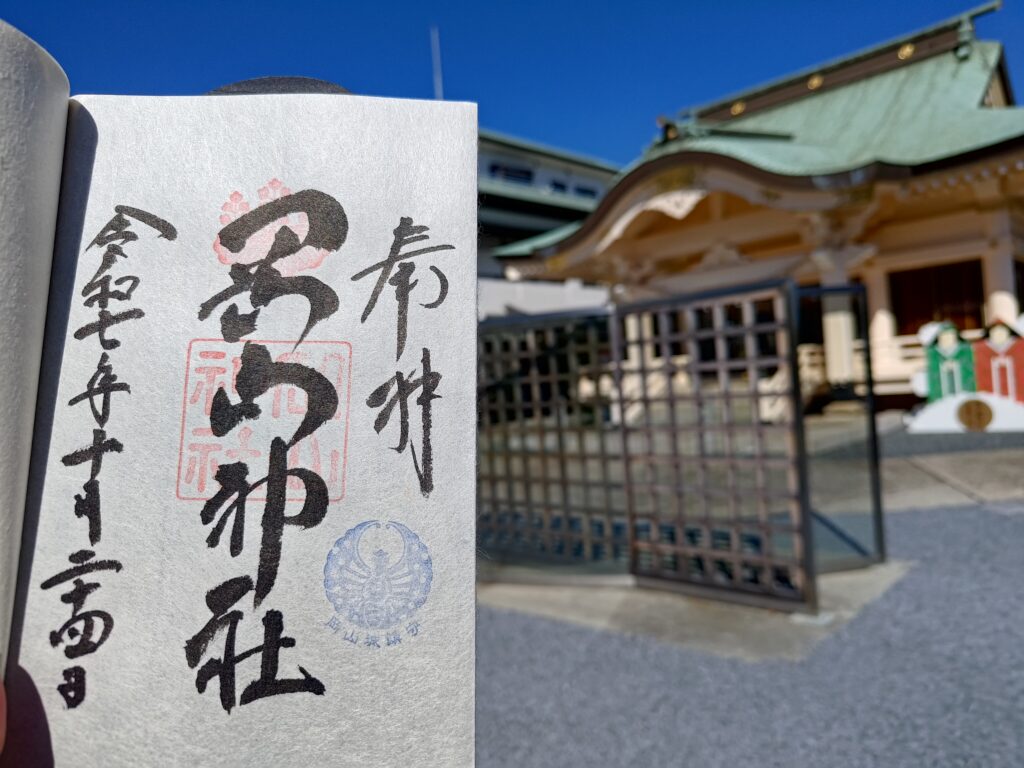

基本の御朱印は、「備前蝶紋(びぜんちょうもん) 岡山総鎮守」の青印、「五七桐紋(ごしちきりもん)」「岡山神社」の朱印に、「奉拝」「岡山神社」「参拝日付」の墨書きが書き入れられるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

「備前蝶紋」は、鎧風に見立てた揚羽蝶を羽根を伏せて描かれた紋で、江戸時代に岡山城主・岡山藩主として地域の発展に大きく貢献した池田家の家紋です。池田家は岡山総鎮守の岡山神社もあつく庇護し、江戸時代に岡山神社も隆盛を極めたことから、この紋の印が御朱印にもおされていると考えられます。

「五七桐紋」は、3枚の葉の上に、中心に7つ、左右に5つの花を立てた桐紋で、複数種類ある桐紋の中で最も権威が高く、天皇家の家紋とされていますが、天下人となった豊臣秀吉(とよとみひでよし)が政権を担当する際に天皇から下賜され使用した紋として有名です。

岡山城は、中国地方の支配拠点として戦国時代末期に秀吉の指示で家臣の宇喜多秀家(うきたひでいえ)が築城したといわれていて、その後城下町も含め岡山地域が大きく発展したことから、岡山城と関係が深い岡山神社でもこの紋が使われていると思われます。

池田家、豊臣家の家紋が御朱印に記されることは、岡山城と深く関係し、岡山総鎮守として岡山の街の発展に貢献した岡山神社ならではの特徴といえます。

岡山神社を参拝し、御朱印をいただくことで、多大な功績をのこした武将家ともご縁を結ぶことができ、ご利益にあやかれると思います。

私が今回いただいた御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。岡山神社の曲線・はらい・はねが特徴的な書体を土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、文字が浮き出るようにより強調されているように感じます。墨の染み込みがよく、和紙らしい凹凸感とあたたかみの色が特徴の楮紙ならではで墨の濃淡も深みのある仕上がりになっているように思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

なお、岡山神社には複数の境内社・境外社があり、それぞれの社の御朱印を直書きでいただくことができます。社によって異なる神様が祀られていて、ご利益もいろいろですので、祈願したい内容によっては境内社・境外社もあわせて参拝して、御朱印もいただいてみてください。

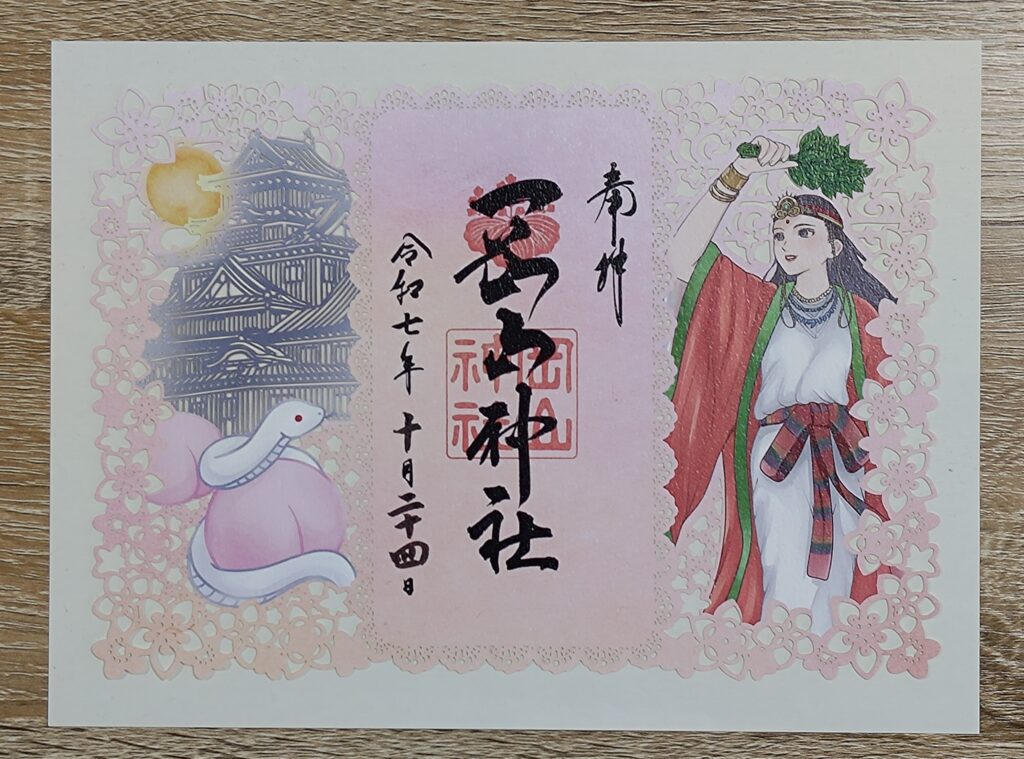

私が岡山神社を参拝した令和7年(2025年)10月には、基本の御朱印と境内社・境外社の御朱印以外に、限定の切り絵御朱印が授与されていましたので拝受しました。

見開きサイズの淡いピンク色の台紙に桃の花が切り絵で表現され、中央には基本の御朱印と同様の朱印と墨書き、左右に主祭神・倭迹迹日百襲姫命(やまとととびももそひめのみこと)、月に照らされる岡山城、令和7年の干支の巳と桃の実のイラストが描かれた鮮やかな御朱印で、初穂料は1,500円でした。

岡山神社の主祭神・倭迹迹日百襲姫命は、第7代・孝霊天皇(こうれいてんのう)の皇女であり、古代に現在の岡山地域を治めた吉備津彦命(きびつひこのみこと)の姉とされています。霊能力が強く聡明で叡智に長けており、予言や託宣などで疫を治め、崇神天皇の治世の時に重要な役割を果たしたといわれています。

花と実が描かれている桃は、古代には邪気を払う霊力を持つ神聖なものとして扱われ、「魔除け」「生命力」「再生」の象徴でした。

倭迹迹日百襲姫命の名前にも「もも」が含まれていて、倭迹迹日百襲姫命と桃の霊力が結びつき、特に神聖な女性として崇敬されてきたことがこの御朱印のデザインからもわかります。

岡山は桃太郎伝説の地とされていて、主人公・桃太郎のモデルは吉備津彦命と考えられていたり、岡山の桃は高級ブランドフルーツとして認知されていることなど、この御朱印には岡山の古代からの伝説や成り立ち、岡山神社が神聖な姫神に守られていることなど、いろいろな要素が表現されていると考えられます。

岡山神社は、倭迹迹日百襲姫命の御神徳にあやかって、縁結び・夫婦和合・安産・子孫繁栄のご利益が特に期待できるといわれていますので、これらのご利益を求める人には倭迹迹日百襲姫命や桃が美しく描かれる限定切り絵御朱印の拝受がおすすめです。

※吉備津彦命を祀る吉備津神社と吉備津彦神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岡山県「吉備津神社」の「三備一宮」と記される伝統的な御朱印

【御朱印情報】岡山県「吉備津彦神社」の備前国一宮の「桃太郎」にちなんだ御朱印

岡山市中心部では、3年に一度「岡山芸術交流(おかやまげいじゅつこうりゅう)」という国際現代美術展が開催されています。

平成28年(2016年)に始まり、岡山城や後楽園周辺の歴史的空間を舞台に、国内外のアーティストが作品を展示します。街を巡りながらアートを体感できる「回遊型展覧会」として知られ、地域と世界を結ぶ文化交流の場となっています。

令和7年(2025年)9月26日~11月24日が第4回の会期で、私が岡山神社を参拝した際にちょうど芸術作品の展示が行われていました。

社殿裏側の境内社・稲荷神社の社殿の中には、韓国人アーティストの作品が展示されていました。

神社という古来からの伝統的な空間に、現代アートが展示される新しい取り組みに興味がわきました。実際に作品を見ると、神社の空間には異質なものがある印象もありながら、元々そこにあったかのように馴染んでいる感じもして、不思議でした。

これからの時代、神社の空間がいろいろな活用をされ、ヒトやコトが結びついていく場になっていくことにはワクワクします。

岡山神社は、岡山城の城下町の発展に貢献し、地域で重要な役割を果たしてきた古社です。御朱印には、岡山城と関係が深い池田家と豊臣家の家紋が記され、武将とのご縁も結ぶことができます。岡山市中心市街地を訪れた際にはぜひ立ち寄って、主祭神・倭迹迹日百襲姫命の御神徳にあやかり、期間限定の御朱印もぜひチェックしてみてください。

※隣接し関連が深い岡山城に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岡山県「岡山城」の歴代城主の家紋・旗印が記される御城印と名園「岡山後楽園」

※岡山県岡山市で御朱印が人気の神社・寺院が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※岡山県で初詣の参拝者数が多い上位8寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

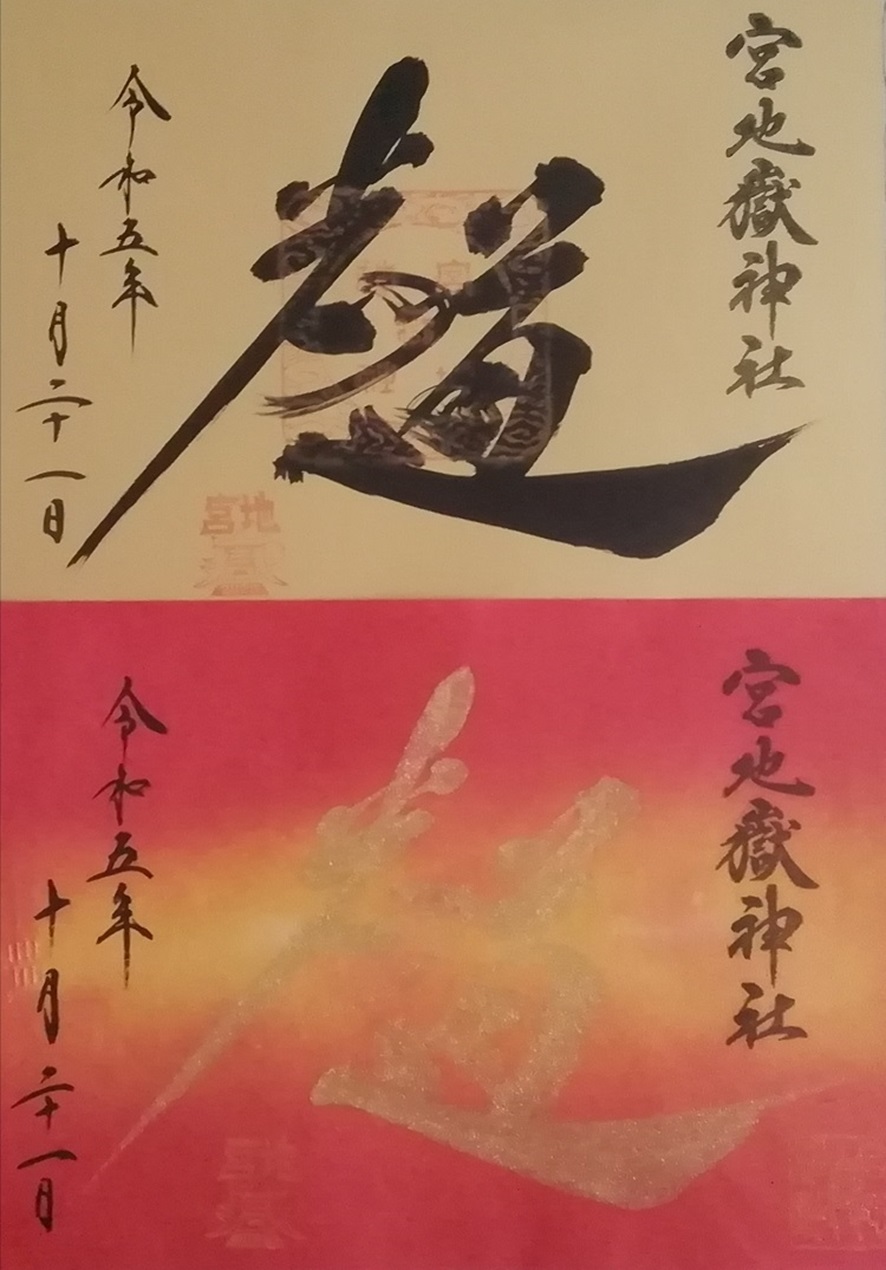

福岡県福津市にある「宮地嶽神社」は、毎年2月と10月にだけ見ることができる幻の絶景「光の道」で知られています。初詣の参拝者数は福岡県内屈指の多さで、季節の祭事や四季折々の花などにちなんだ多種の限定御朱印も人気です。

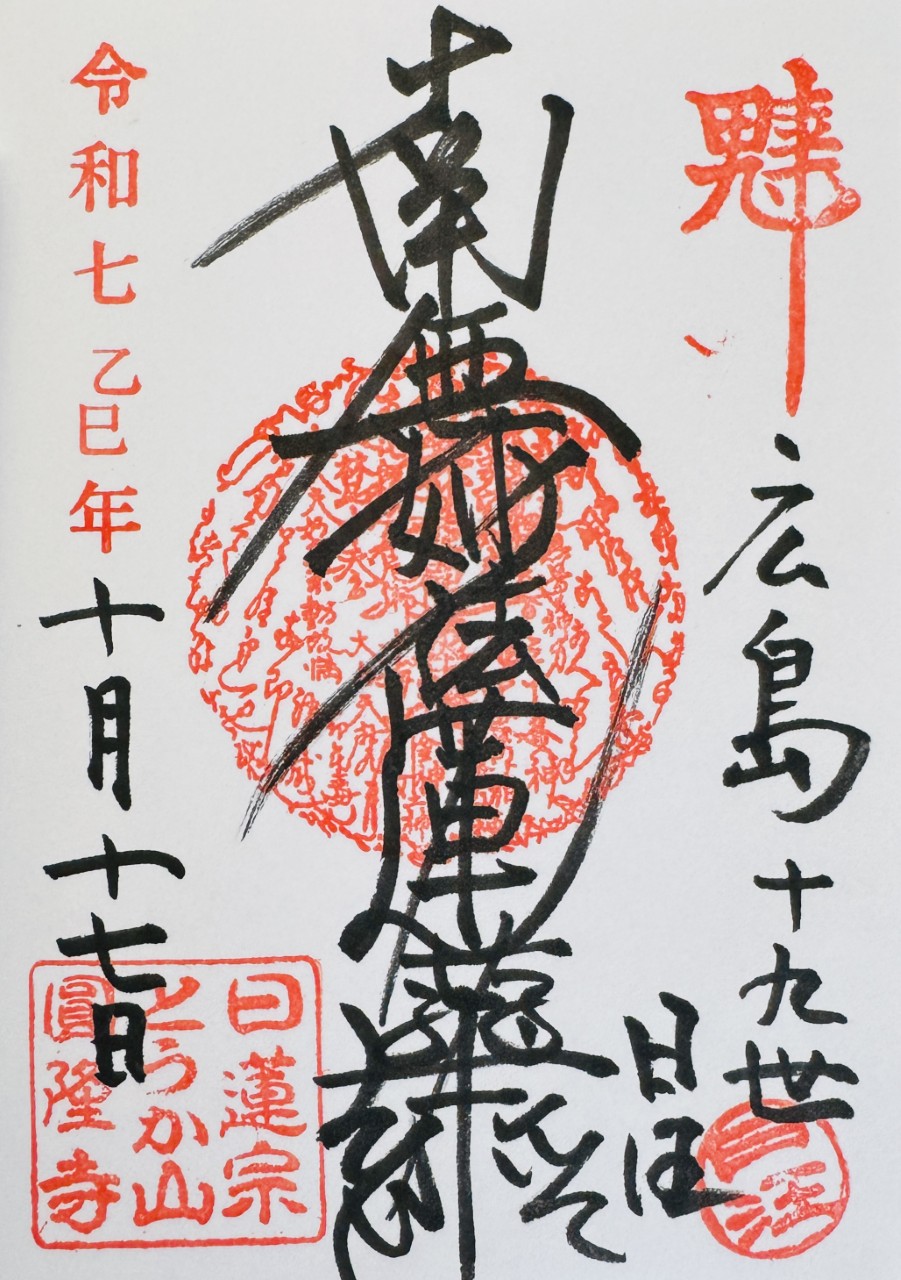

広島県広島市中区にある「とうかさん」は、稲荷大明神を祀り「とうかさん大祭」が広く知られている日蓮宗の寺院です。日蓮宗の教えを表す「南無妙法蓮華経」の御首題と「妙法」の御朱印のほか、季節・時期・イベントなどにあわせて限定の御朱印も授与されています。

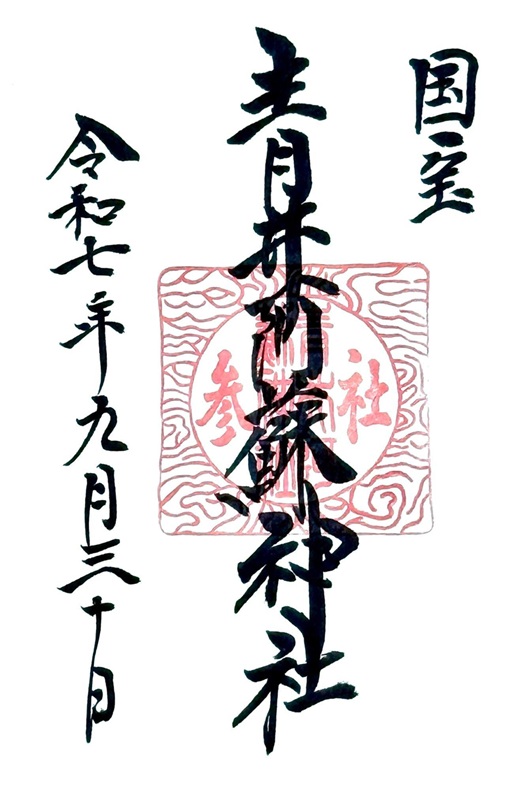

熊本県人吉市にある「青井阿蘇神社」は、人吉球磨地方の開拓の神々を祀る古社です。およそ400年前に造営された社殿群が「国宝」に指定されていることが記される、歴史の重みを間近に感じられる伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

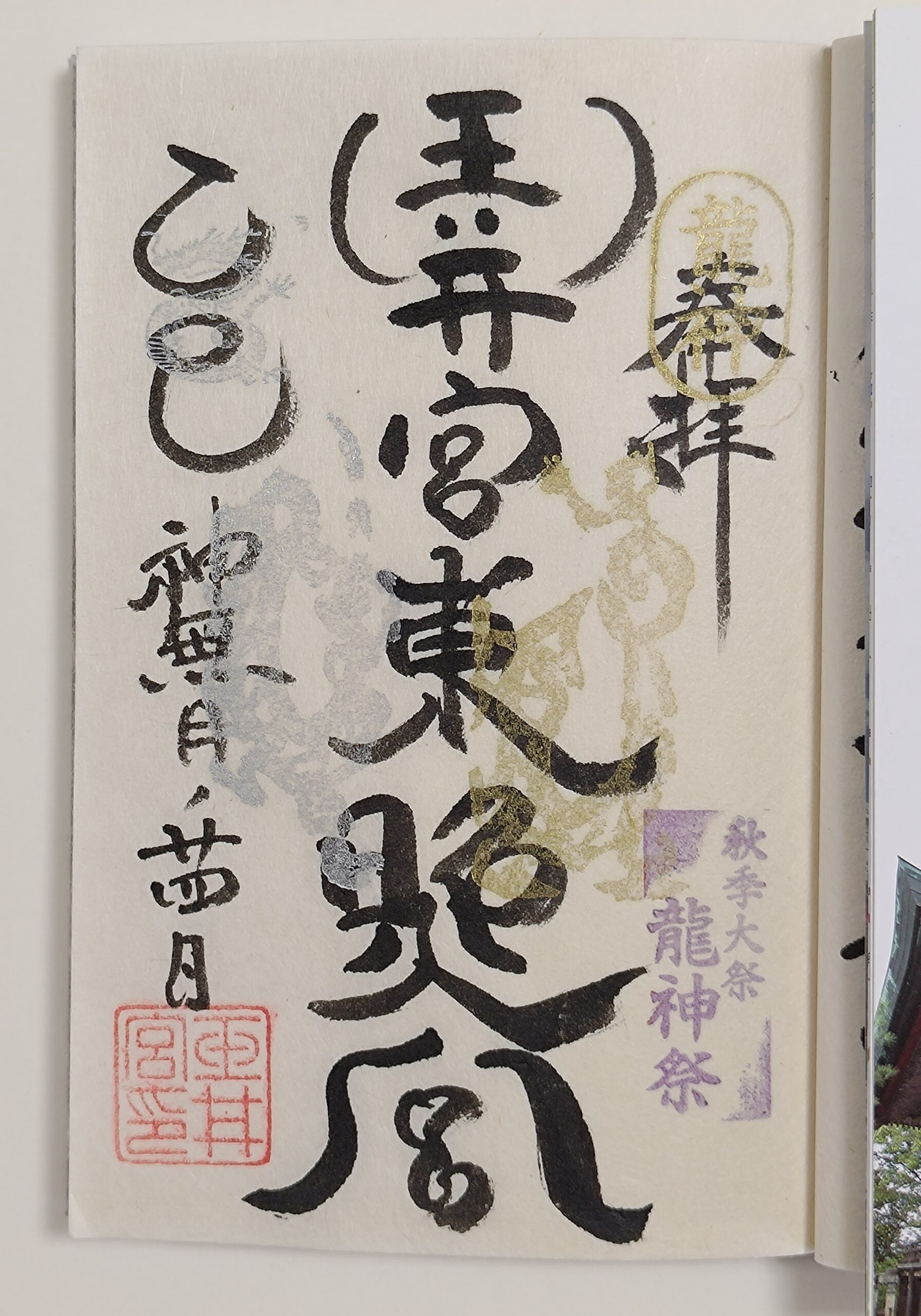

岡山県岡山市中区にある「玉井宮東照宮」は、古代創建の玉井宮と、江戸時代創建の備前東照宮が合祀された、岡山市街の発展に重要な役割を果たした神社です。オリジナリティ溢れる多種多彩な御朱印には、御祭神の「龍神」のご加護が込められています。