- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岡山県岡山市北区にある「岡山城」は、「烏城」の愛称で親しまれている名城で、隣接する日本三名園のひとつ「岡山後楽園」とともに岡山屈指の観光スポットとして知られています。複数種類が販売されている御城印には、歴代城主の宇喜多家・小笠原家・池田家の家紋・旗印が記され、岡山の発展の歴史を感じる記念品としておすすめです。

スポンサーリンク

目次

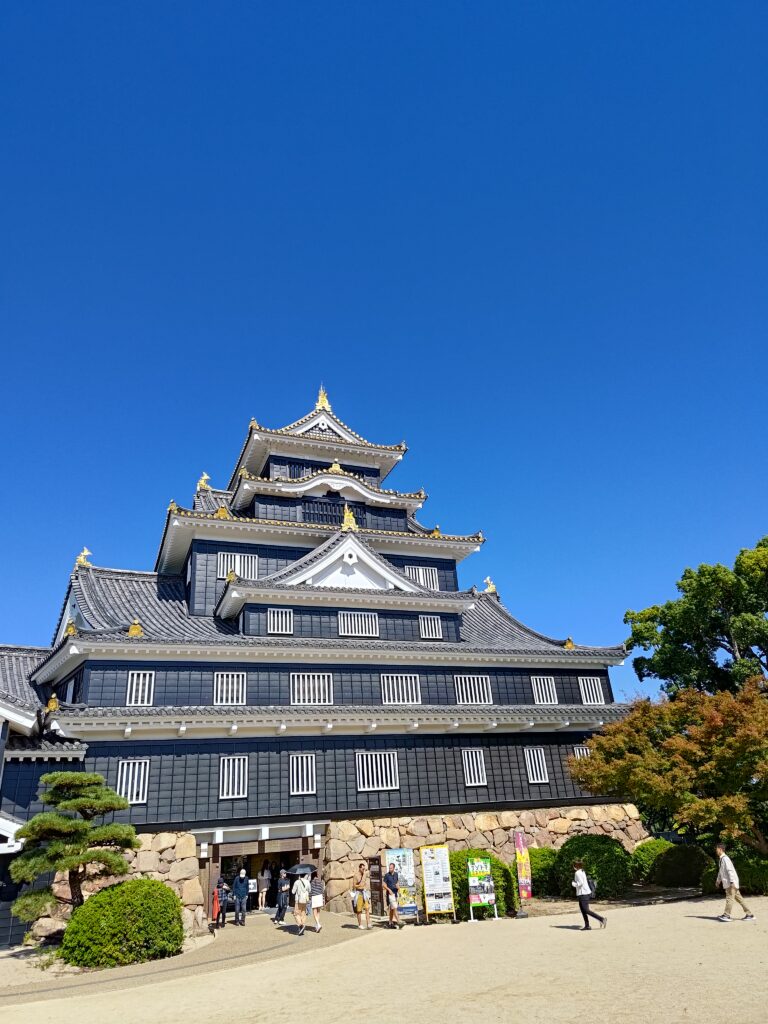

岡山県岡山市北区にある「岡山城(おかやまじょう)」は、「烏城(うじょう)」の愛称で親しまれている名城です。これは、天守の外壁が黒漆塗りであったことに由来し、白壁の優雅な姿から「白鷺城(しらさぎじょう)」と呼ばれる兵庫県「姫路城(ひめじじょう)」と対比して烏城と呼ばれるようになりました。

岡山城は岡山平野を流れる旭川(あさひがわ)の西岸に築かれ、川を天然の堀として巧みに利用した平山城です。築城の中心人物は戦国時代に活躍した武将・宇喜多直家(うきたなおいえ)で、天正15年(1587年)に息子の宇喜多秀家(うきたひでいえ)が完成させました。秀家は天下人となった豊臣秀吉(とよとみひでよし)の重臣として知られ、岡山城はその政治・軍事の拠点として大いに栄えました。

江戸時代には池田家が入封し、岡山藩政の中心として城下町の整備が進められました。特に岡山藩第2代藩主・池田綱政(いけだつなまさ)の時代には、現代で「日本三名園」のひとつとされる大名庭園「岡山後楽園(おかやまこうらくえん)」が築かれ、文化的にも繁栄を極めました。岡山城と岡山後楽園は旭川を挟んで向かい合い、両者を結ぶ月見橋からの景観は、岡山を象徴する風景の一つとされています。

岡山城の天守は5層6階の壮麗な造りで、金の鯱や金箔瓦など豪華な装飾が施されていましたが、昭和20年(1945年)に第二次世界大戦の空襲で焼失しました。現在の天守は昭和41年(1966年)に再建された鉄筋コンクリート造で、外観は戦国期の姿を忠実に再現しています。内部は博物館として整備され、宇喜多氏や池田氏の歴史、岡山の城下町の発展、甲冑や武具、古文書などが展示されています。また、最上階からは岡山市街や対岸の岡山後楽園を一望することができ、観光スポットとしても人気を集めています。

さらに近年では、令和4年(2022年)には天守の大規模改修が完了し、展示のリニューアルやバリアフリー化が進み、より快適に歴史と文化を学べる施設へと生まれ変わり、歴史的価値と観光資源を兼ね備えた文化拠点として、多くの人々に親しまれています。

岡山城は、戦国から近世、そして現代に至るまで、岡山の歴史と発展を象徴する存在として輝き続けています。

私が岡山城を訪れた令和7年(2025年)10月には、岡山城天守内のグッズショップ「金烏城商店(きんうじょうしょうてん)」で3種類の御城印(ごじょういん)が販売されていたので、すべてを購入しました。

御城印とは、日本各地の城を訪れた記念として授与される印章風の記念符です。寺社の御朱印にならい、城名や家紋、城主の花押などが墨書や印刷で記されています。近年は観光振興や歴史への関心を高める目的で多くの自治体や団体が発行しており、収集を楽しむ人も増えています。デザインには各城の歴史や特色が反映され、訪城の証として人気を集めています。

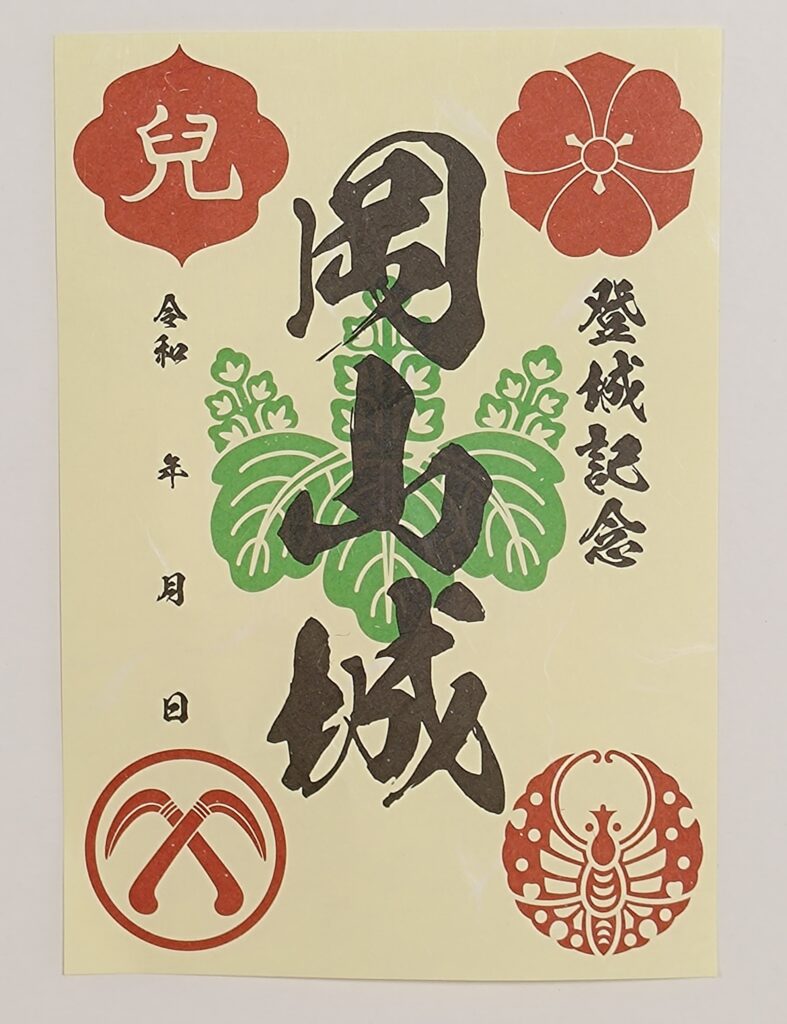

岡山城の基本の御城印は、淡い黄色の台紙に、「登場記念」「岡山城」「日付」の文字、中央に緑で「五七桐(ごしちきり)」、四隅に朱で右上「剣片喰(けんかたばみ)」、左上「兒(こ)」、左下「丸に違い鎌(まるにちがいかま)」、右下「備前蝶(びぜんちょう)」が描かれるデザインで、価格は300円でした。

中央の「五七桐」は、3枚の葉の上に、中心に7つ、左右に5つの花を立てた桐紋で、複数種類ある桐紋の中で最も権威が高く、天皇家の家紋とされていますが、天下人となった豊臣秀吉が政権を担当する際に天皇から下賜され使用した紋として有名です。

岡山城は秀吉の命により家臣であった宇喜多直家が築城に着手したといわれていて、岡山城が豊臣家が全国支配を強固にしていくために重要な拠点であったことをこの紋から読み取ることができます。

右上の「剣片喰」は、ハートの形の3つの片喰の葉を3方向に広げて描いて、それぞれの間に剣を伸ばして描く紋で、宇喜多家の家紋として使用されていました。

左上の「兒」は、現代文字で表すと「児」で、宇喜多家が現在の岡山県南部の児島(こじま)地域を拠点にしていた一族の出身であったことから、宇喜多秀家が旗印として使っていた紋です。

岡山城を築城し、基礎を築いた宇喜多家が岡山の発展に重要な役割を果たしたことをこの2つの紋が示しています。

左下の「丸に違い鎌」は、2本の鎌を交差させた違い鎌を描いて、その周りを丸で囲った紋で、戦国武将・小早川秀秋(こばやかわひであき)の猩々緋色(しょうじょうひいろ)の陣羽織に描かれた紋として知られています。

小早川秀秋は天下分け目の関ヶ原の戦いで、西軍を離反し、東軍の勝利を決定づけた武将です。合戦後に岡山城主となり、大規模な改修に着手し、城下町の整備や二十日堀(外堀)の建設などを行い、城と城下町の一帯を大きく発展させたと伝わっています。

右下の「備前蝶」は、鎧風に見立てた揚羽蝶を羽根を伏せて描かれた紋で、江戸時代に岡山城主・岡山藩主として地域の発展に大きく貢献した池田家の家紋です。

池田家代々の中でも、5代城主・池田光政(いけだみつまさ)は自ら先頭に立って政治改革を行い、政治や教育、災害対策など現代につながる岡山の基礎を名君として、6代城主・池田綱政(いけだつなまさ)は新田開発や治水事業に取り組み、文化にも明るく、岡山城に隣接する岡山後楽園を造営したことで、特に有名です。

岡山城の基本の御城印から、岡山城の発展の歴史や、歴代城主が地域に果たした功績を感じとることができます。

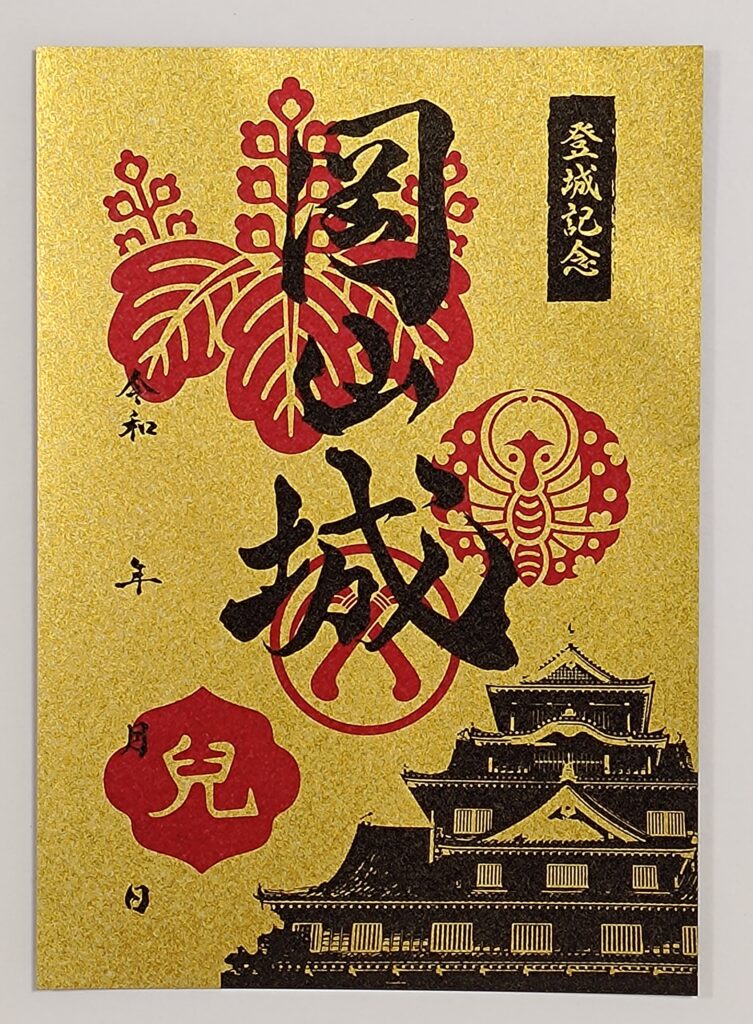

金色の豪華な台紙の御城印も販売されていました。

この御城印は、令和4年(2022年)11月3日に岡山城天守閣がリニューアルオープンしたことを記念して発行された特別御城印です。

この御朱印に描かれている岡山城の天守は、安土桃山時代を代表する豪壮な造りで、5層6階の複合式望楼型天守です。

外観の最大の特徴は、黒漆塗りの下見板で覆われた外壁で、この黒い外観から「烏城」という愛称がつけられました。天守の屋根には金の鯱が輝き、瓦にも金箔が施されるなど、豊臣秀吉に仕えた宇喜多秀家の権勢を象徴する豪華な装飾が施されていました。構造的には、石垣の上に大天守と小天守を渡櫓で連結した連立式で、防御と威厳を兼ね備えています。

前述のように空襲で焼失してしまいましたが、外観は創建当時の姿が忠実に再現されており、岡山城天守は歴史と美を融合した岡山の象徴的存在といえます。

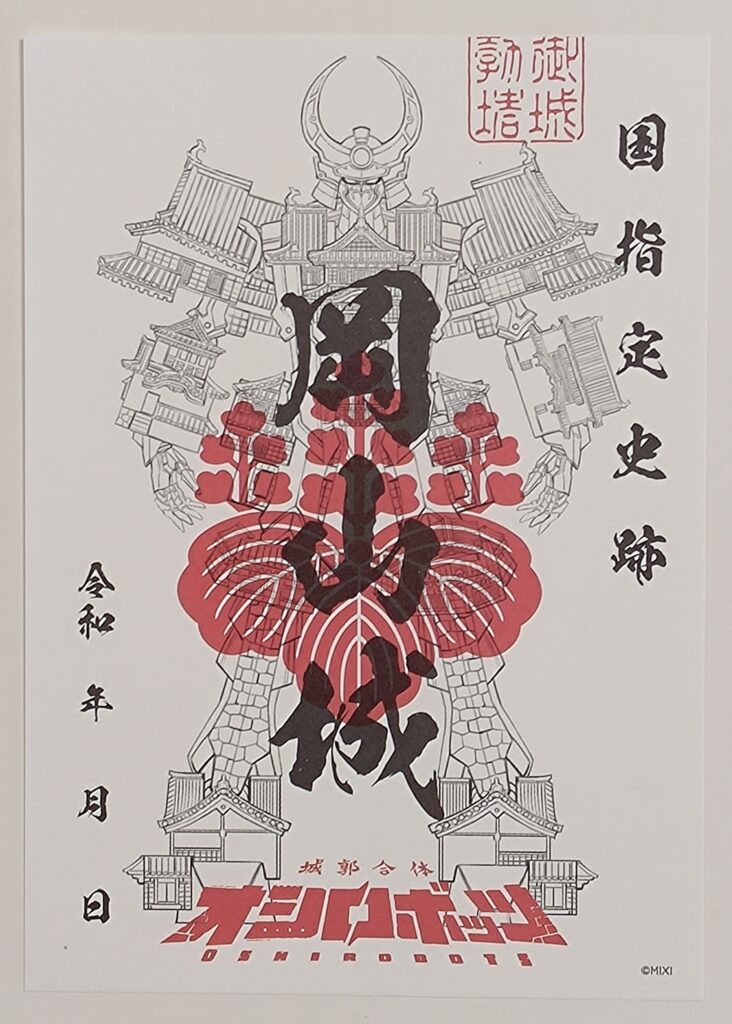

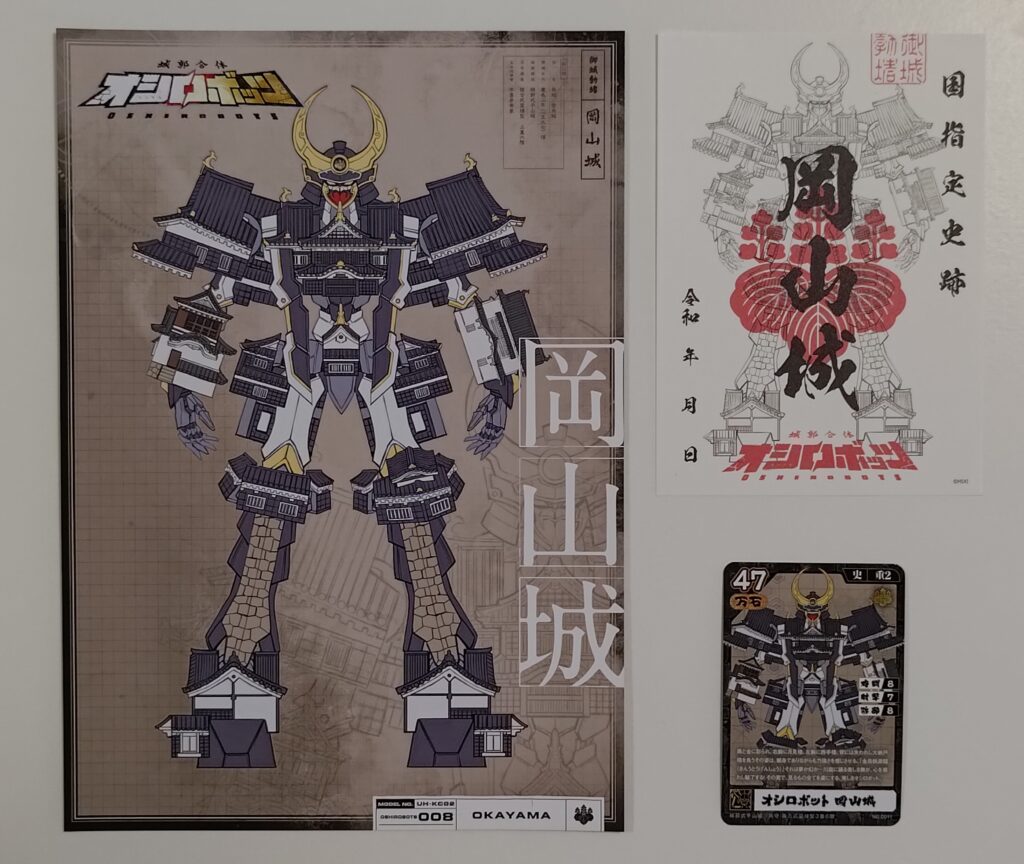

「城郭合体オシロボッツ」の御城印も販売されていました。

この御城印は、令和5年(2023年)11月に開催された「集え!岡山城」というイベントに出展していたMIXI_ANIMEが企画したコラボ御城印です。

「城郭合体オシロボッツ」は、MIXI_ANIMEによるオリジナルコンテンツ で、実在する日本の城郭をモチーフに、もしもその城が巨大ロボットに変形・合体したらという発想をもとにキャラクターが創作され、イベント出展やグッズ販売、AR体験などが展開されています。

物語の世界観としては、城の魂である 「シロダマ」と、お城を愛する少年少女やゆかりの武将たちが一体となることで、城(天守・櫓・門・石垣など)が巨大ロボット「オシロボット」へと変身・合体する、という設定です。

岡山城オシロボットは、天守を体の中心に、右腕に月見櫓、左腕に西手櫓、背には現存はしていない大納戸櫓、足は塩蔵が配置されたデザインで、漆黒に金色の外観的特徴も反映された力強く美しいキャラクターです。

城郭の魅力を発信し文化や文化財を受け継いでいくために、御城印も含め、いろいろな新しい取り組みがされていることに感心しました。

岡山城を訪れた際には、旭川をはさんで対岸にある岡山後楽園にもぜひお立ち寄りください。

岡山後楽園は、日本を代表する大名庭園で、石川県金沢市の兼六園(けんろくえん)、茨城県水戸市の偕楽園(かいらくえん)と並び「日本三名園」の一つに数えられます。岡山藩第2代藩主・池田綱政が家臣の津田永忠(つだながただ)に命じて築庭を始め、元禄13年(1700年)に完成しました。名称の「後楽」は、中国の古典「岳陽楼記(がくようろうのき)」にある「先憂後楽(せんゆうこうらく)」の言葉に由来し、「民に先んじて憂い、民に後れて楽しむ」という政治理念を表しています。

庭園は、約13万㎡の広大な敷地を持ち、池を中心に芝生、築山、茶室、田畑、能舞台などを配した回遊式の景観を特徴としています。園内には、延養亭(えんようてい)をはじめとする藩主の休憩所や迎賓施設があり、藩政時代には藩主の静養や賓客の接待の場として利用されました。また、庭内には四季折々の花が植えられており、春は桜、初夏は花菖蒲、秋は紅葉、冬は雪景色と、1年を通して美しい風情を楽しむことができます。

岡山後楽園は、江戸時代から一般公開されていて、庶民に開かれた庭園として多くの人々に親しまれてきました。明治4年(1871年)に藩から県の所管となり、戦災や水害を経て修復が行われ、昭和27年(1952年)には国の特別名勝に指定されています。園の東側には旭川が流れ、対岸には岡山城がそびえ、両者が織りなす景観は「城と庭の調和」として高く評価されています。

現在の岡山後楽園は、歴史的景観を保ちながらもライトアップイベントや茶会などが開催され、観光地としてはもちろん、地元市民の憩いの場にもなっています。その優美な構成美と自然と調和した造形は、江戸時代の文化と美意識を今に伝える貴重な文化遺産です。

岡山城は、岡山地域の基礎を築き発展に大きく寄与した名城で、再建を経て現代でも岡山の象徴として親しまれています。御城印には、岡山城に関わった武将家の家紋・旗印が記され、岡山城の歴史の変遷を感じとることができ、折に触れて企画されている特別御朱印もデザインに工夫が凝らされていて話題になっています。隣接している日本屈指の名園である岡山後楽園もあわせて訪れて、岡山の歴史浪漫と美しい景観を堪能してみてください。

※隣接し関連が深い岡山神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岡山県「岡山神社」の岡山城ゆかりの池田家・豊臣家の家紋が記される御朱印

※岡山県岡山市で御朱印が人気の神社・寺院が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※岡山県で初詣の参拝者数が多い上位8寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

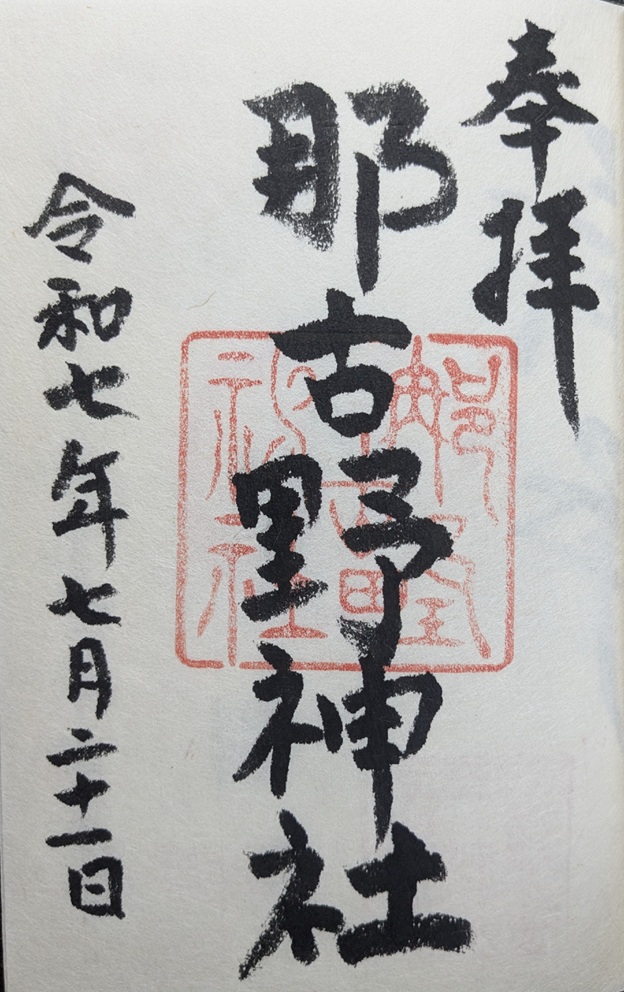

愛知県名古屋市にある「那古野神社」は、平安時代に創建されたとされる長い歴史のある古社です。江戸時代には名古屋城の三之丸に鎮座していて、「名古屋城の総鎮守」「名古屋の氏神」として地域で信仰をあつめ、名古屋城とともに歩んだ歴史を感じるシンプルで伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

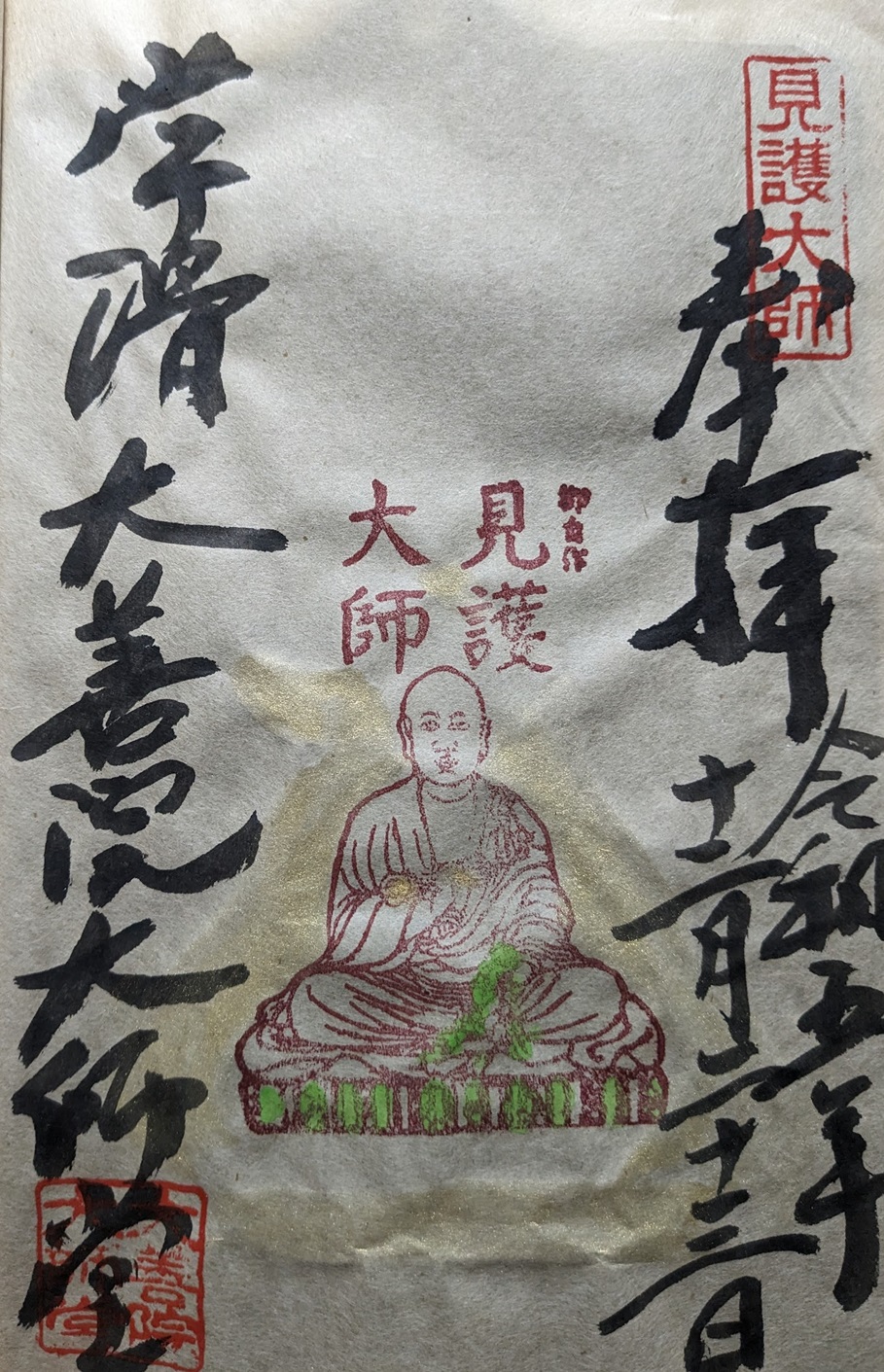

愛知県常滑市にある知多四国霊場64番札所「大善院」は、御本尊の十一面観音菩薩の御朱印の他に、カラフルな水彩画風アート御朱印がたくさんの種類あることで話題になっています。住職夫婦合作で丁寧な手書きの希少な御朱印です。

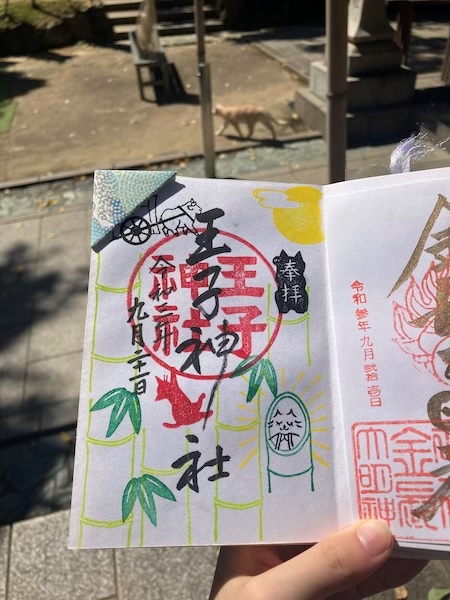

元巫女フリーライターの私が、御朱印巡りのときに実際に使っている役立つ便利小物「御朱印帳袋」「しおり」「小銭入れ」をご紹介します。小物と侮るなかれ、ちょっとした気がかりや不便を解消し、御朱印巡りをより楽しむことができます。

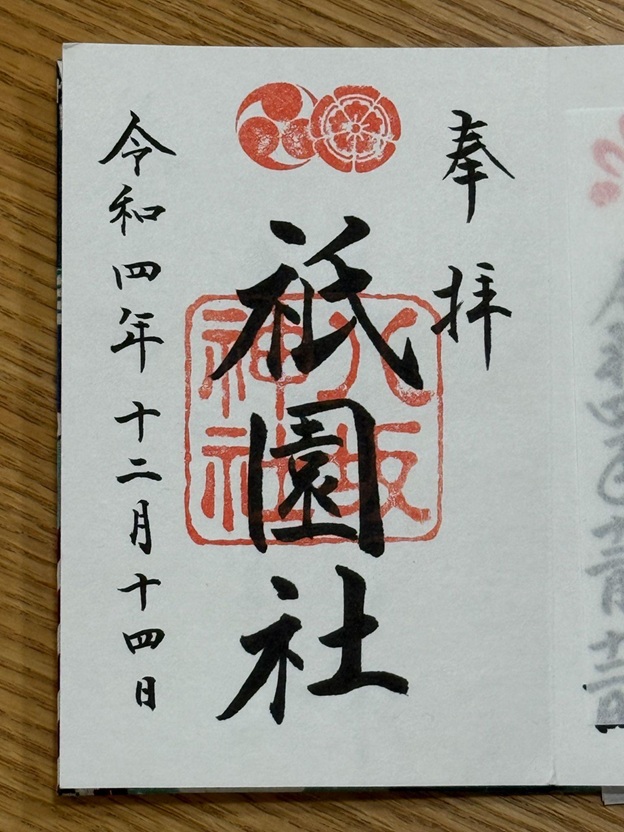

京都府京都市東山区にある「八坂神社」は、歴史ある茶屋が立ち並び古都らしい景観が魅力の「祇園」の象徴として、多くの人々に親しまれています。地名の由来にもなった旧社名「祇園社」と記される御朱印を、京都三大祭・日本三大祭の一つ「祇園祭」とともにご紹介します。