- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

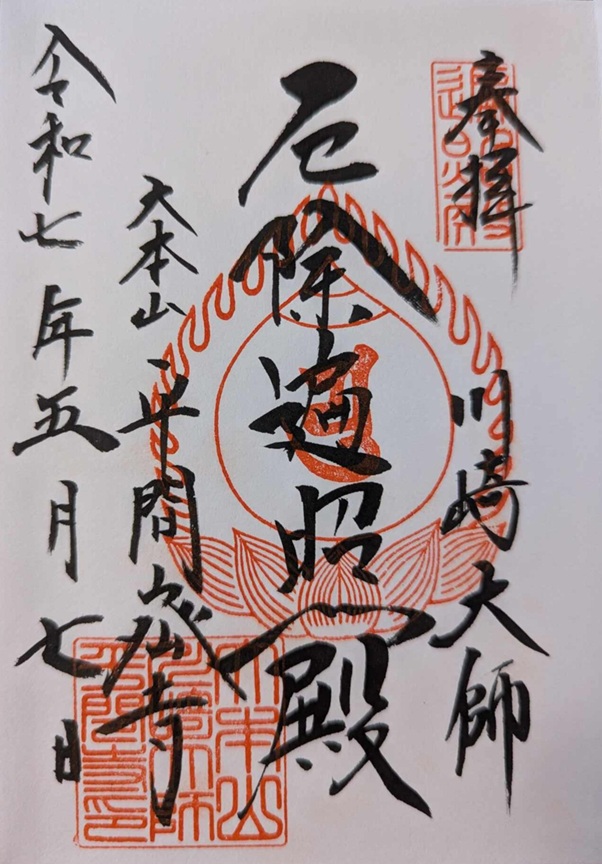

神奈川県川崎市川崎区にある「川崎大師」は、真言宗智山派の大本山の寺院で、関東における真言密教の信仰の拠点となっています。真言宗の開祖である御本尊・弘法大師空海が祀られている大本堂「厄除遍照殿」と記される御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

神奈川県川崎市川崎区にある「川崎大師(かわさきだいし)」は、正式名称「金剛山金乗院平間寺(こんごうさんきんじょういんへいけんじ)」の真言宗智山派の大本山の寺院です。御本尊は真言宗の開祖である弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)で、川崎の地にある弘法大師を祀る寺を意味する「川崎大師」の通称で親しまれています。

平安時代後期の大治3年(1128年)の創建と伝わる川崎大師には、不思議な開創伝説があります。

尾張国(おわりのくに、現在の愛知県)の漁師・平間兼乗(ひらまかねのり)が42歳の厄年に不思議な夢のお告げを受け、海中に網を投じたところ、弘法大師空海の木像が引き上げられました。この奇跡的な出来事をきっかけに、高野山の尊賢上人(そんけんしょうにん)の協力を得て小さな堂を建立したのが川崎大師の始まりとされています。寺号の平間寺は、創建者である平間兼乗の姓に由来しているそうです。

川崎大師の御本尊・弘法大師空海は「厄除弘法大師」として古くから信仰され、関東における弘法大師信仰の拠点として、また、厄除け祈願の聖地として知られています。江戸時代には第11代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)が厄除け祈願に訪れたという記録ものこっています。

江戸時代に東海道の宿場町・川崎宿が発展し、川崎宿に隣接していた平間寺に多くの旅人が訪れ、旅人たちの間で弘法大師信仰や川崎大師という呼び名が広まっていったといわれています。

以後、関東の庶民の間で「厄除けのお大師さま」として信仰をあつめ、現代では全国屈指の初詣参拝者数を誇り、たくさんの観光客も訪れる人気スポットになっています。

川崎大師の大本堂で拝受できる御朱印は、「奉拝」「川崎大師」「厄除遍照殿」「大本山 平間密寺」「参拝日」の墨書きに、「遍照殿」「梵字:ユ」「大本山 川崎大師 平間密寺」の朱印がおされるデザインです。

御朱印に朱印がおされている梵字「ユ」は、真言密教においては川崎大師の御本尊である弘法大師空海と弥勒菩薩(みろくぼさつ)を表しています。弥勒菩薩は未来に仏となって現れるとされる存在であり、弘法大師空海はその教えを現世に伝えた導師と考えられています。ユの梵字には、現在と未来、この世と来世にわたる加護の願いが込められています。

御本尊の弘法大師空海を祀る川崎大師の大本堂は「厄除遍照殿(やくよけへんじょうでん)」と呼ばれており、御朱印にも墨書きされています。

「遍照」とは、弘法大師空海の尊称「遍照金剛(へんじょうこんごう)」に由来します。「遍照」は「あまねく照らす」という意味で、弘法大師空海の智慧と慈悲が世界中を照らすことを象徴しています。また、「殿」は高貴な人を祀る建物や重要な施設を指す言葉であり、ここでの「遍照殿」は「弘法大師空海(遍照金剛)をお祀りする御堂」を意味します。

川崎大師は厄除けのご利益で広く知られており、厄除け祈願に多くの参拝者が訪れています。弘法大師空海が祀られている遍照殿には、そのご加護を求めて参拝する人々が後を絶ちません。

現在の遍照殿は、関東大震災後の昭和4年(1929年)に鉄筋コンクリート造で再建されました。戦災や数々の困難を乗り越えて信仰の拠点としての役割を果たし続けてきた厄除遍照殿の御朱印は、災厄を越えて歩みを続けてきた信仰の姿を今に伝え、人々の心に静かに寄り添い続けているように感じます。

川崎大師を参拝した際には、境内入口の大山門と、門内に安置されている四天王像にぜひご注目ください。

四天王像は、真言宗の根本道場である京都府にある東寺(とうじ)の国宝に指定されている像を模刻したもので、その様式を忠実に再現し、堂々としていて迫力があります。仏教の世界観に基づき、東方:持国天(じこくてん)、南方:増長天(ぞうちょうてん)、西方:広目天(こうもくてん)、北方:多聞天(たもんてん)が、四方を守護するように配置されています。

剣や戟、巻物と筆、宝塔と戟といったそれぞれの持ち物や、邪鬼を踏みつけ憤怒の表情で立つ勇ましい姿は、細部まで丁寧に造り込まれています。昭和52年(1977年)建立の重厚な大山門の荘厳さを一層引き立てる四天王像は、訪れる人々に仏教の力強さを伝えます。それぞれの像の表情や持ち物、姿勢に注目することで、より深く仏教の世界観を感じることができるでしょう。

川崎大師は、長い歴史と信仰の伝統を受け継ぐ関東における真言密教の拠点となっている霊場です。御本尊・弘法大師空海へのあつい信仰が今も息づき、厄除けの御利益や由緒ある御朱印、迫力ある四天王像など、寺院の至るところに深い宗教的・文化的価値が息づいています。参拝を通して、願いごとを祈るだけでなく、日本仏教の歴史や精神文化に触れることができるのも川崎大師ならではの魅力です。歴史に彩られた境内を歩きながら、心穏やかなひとときを過ごし、御朱印をいただいて弘法大師空海とのご縁を結んでみてはいかがでしょうか。

ライター:小林光

幼い頃から寺社巡りが好きで、寺社を参拝したときにいただく御朱印は日本の歴史や文化そして人々の想いが詰まった大切な宝物だと思っています。各地の歴史や文化に触れることをライフワークにしています。

スポンサーリンク

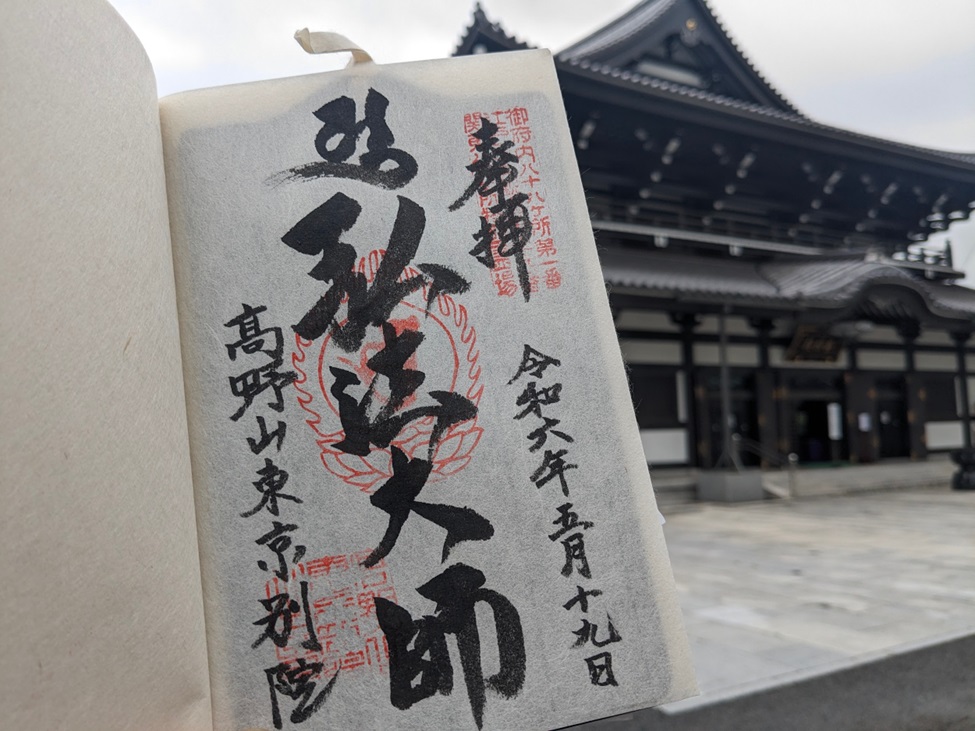

東京都港区にある「高野山東京別院」は、高野山真言宗の東京における信仰の拠点で、開祖である弘法大師が御本尊です。東京都23区内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る「御府内八十八ヶ所霊場巡礼」の1番札所にもなっていて、弘法大師と深いご縁をいただける御朱印を拝受することができます。

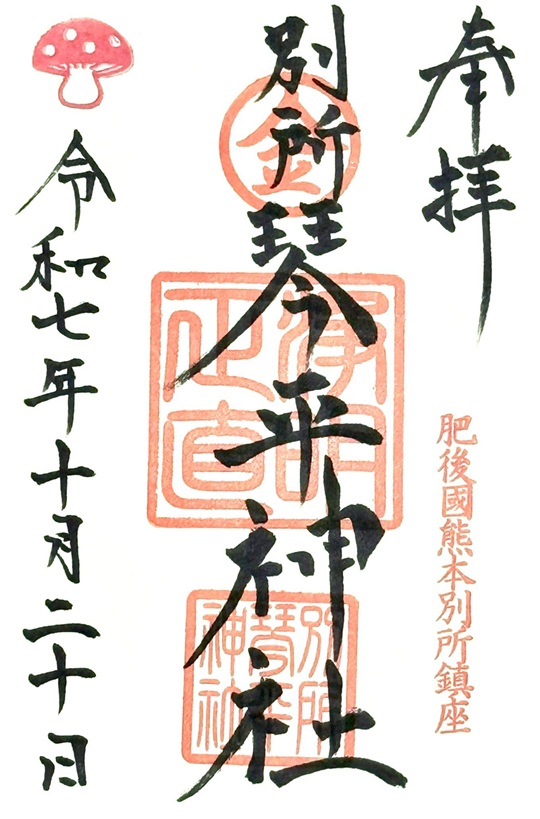

熊本県熊本市中央区にある「別所琴平神社」は、古くから「別所のこんぴらさん」の名で地域の人々に親しまれ、熊本三社参りの1社として崇敬をあつめてきた神社です。最近では、参拝日や季節に合わせて絵柄が変わる多種多彩なイラスト付き御朱印が注目をされています。

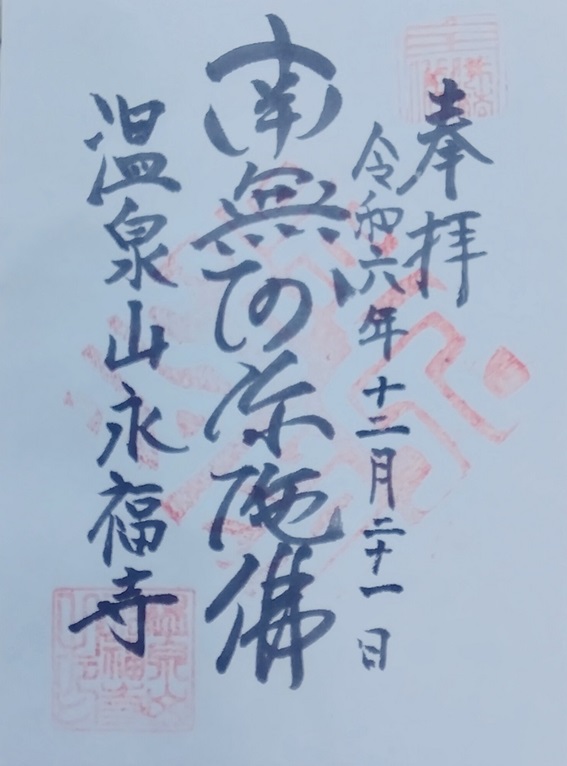

大分県別府市にある「永福寺」は、別府八湯の一つ「鉄輪温泉」の中心街に位置する時宗の古刹です。鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人の伝説が御朱印のデザインにも反映されています。

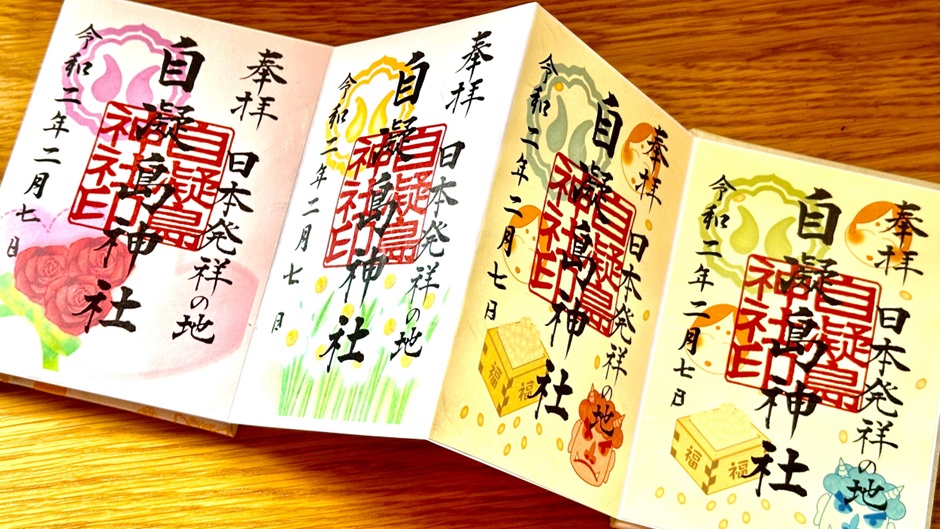

兵庫県淡路島にある「おのころ島神社」は、国生み神話ゆかりの神社で、日本三大鳥居とされる大鳥居や鶺鴒石など見どころが多いです。御朱印は「日本発祥の地」と記載されるのが特徴で、月替わりのカラフルな限定御朱印も人気です。