- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

神奈川県鎌倉市にある「旗上弁財天社」は、鎌倉幕府を開いた源頼朝と妻・北条政子ゆかりの神社です。源頼朝が平家打倒のために旗あげした際の逸話や源氏の精神を、いただける御朱印のデザインからも読み解くことができます。

スポンサーリンク

神奈川県鎌倉市にある鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)の境内の源氏池(げんじいけ)の中島に鎮座するのが「旗上弁財天社(はたあげべんざいてんしゃ)」です。

※鶴岡八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】神奈川県「鶴岡八幡宮」の鎌倉幕府を開いた源氏ゆかりの御朱印

平安時代末期の治承4年(1180年)、源頼朝(みなもとのよりとも)は伊豆で平家打倒の兵を挙げました。その際、夢枕に弁財天が現れ白旗を授けられ、この白旗を掲げた頼朝軍は、数々の戦いに勝利し鎌倉幕府を開くに至りました。この故事にちなんだ旗上弁財天社は、源氏の守護神として、また勝利と出世の神として信仰をあつめるようになりました。

創建時期については諸説ありますが、頼朝の妻である北条政子(ほうじょうまさこ)が建立したという説が有力です。政子は亡き夫を偲び、また源氏の繁栄を祈願するため、旗上弁財天社を創建したと考えられています。

旗上弁財天社がある中島が浮かぶ源氏池は、鶴岡八幡宮の美しい境内の景色を象徴する存在で、四季折々の風景を楽しむことができる人気観光スポットでもあります。中島には、参拝者が勝利や出世の願いを込めて奉納した頼朝軍ゆかりの二引きの白旗が数多く掲げられていて、源氏ゆかりの鶴岡八幡宮ならではの景観としても親しまれています。

旗上弁財天社は、鶴岡八幡宮の境内社ではありますが、独立した社務所があり、そこで御朱印をいただくことができます。

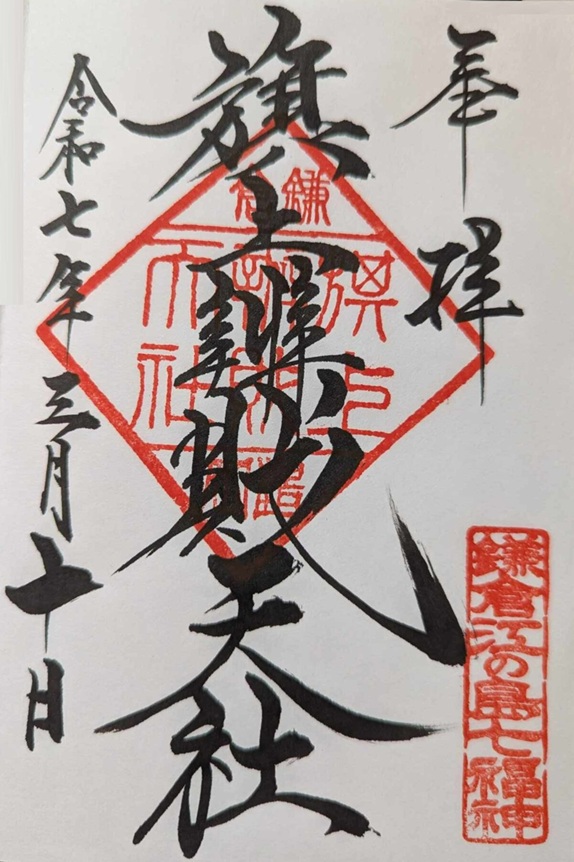

ひし形の「社印」と「鎌倉江の島七福神」の朱印に、「奉拝」「社名」「参拝日」の墨書きが入るデザインです。

「旗上辨財天社」という文字が篆書体で記され、古風で格式ある雰囲気を醸し出している中央の「ひし形」の社印が目を引きます。

ひし形は、正方形を斜めに傾けた形で、古来より繁栄や安定を意味する文様とされてきました。家紋でもよく使われ、日本の伝統的な図形です。旗上弁財天社の社印の斜めに構えたひし形には、源頼朝が平家討伐のために旗をあげた決起の力強さや、前進のエネルギーが象徴的に込められていると解釈することができます。

鶴岡八幡宮の社印もひし形で、両社のつながりを示す形でもあります。

御朱印の右下には「鎌倉江の島七福神」の朱印がおされています。

鎌倉江の島七福神は、昭和時代後期から平成時代にかけて、鎌倉市と藤沢市江の島の観光振興や地域活性化を目的に整備された比較的新しい七福神巡りです。通常の七福神巡りが7ヶ所であるのに対し、8つの社寺で構成されている点が特徴です。

古来より弁財天信仰の中心地である江島神社(えのしまじんじゃ)と、源頼朝・北条政子ゆかりで鎌倉の歴史に欠かせない鶴岡八幡宮(旗上弁財天社)の両方に弁財天が祀られており、江島神社と鶴岡八幡宮の二つの弁財天を巡る形式は、鎌倉と江の島という二つのエリアを結びつける象徴となっています。

北鎌倉、鎌倉駅周辺、長谷、江の島に社寺が広範囲に点在しているため、巡拝には時間がかかります。その分、古都鎌倉の歴史や文化、風光明媚な自然などに触れながら、各寺社に祀られる八体の福の神々に恩恵を願うことができる魅力があります。

※江島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】神奈川県「江島神社」の社印と社紋が特徴的な「宗像三女神」の御朱印

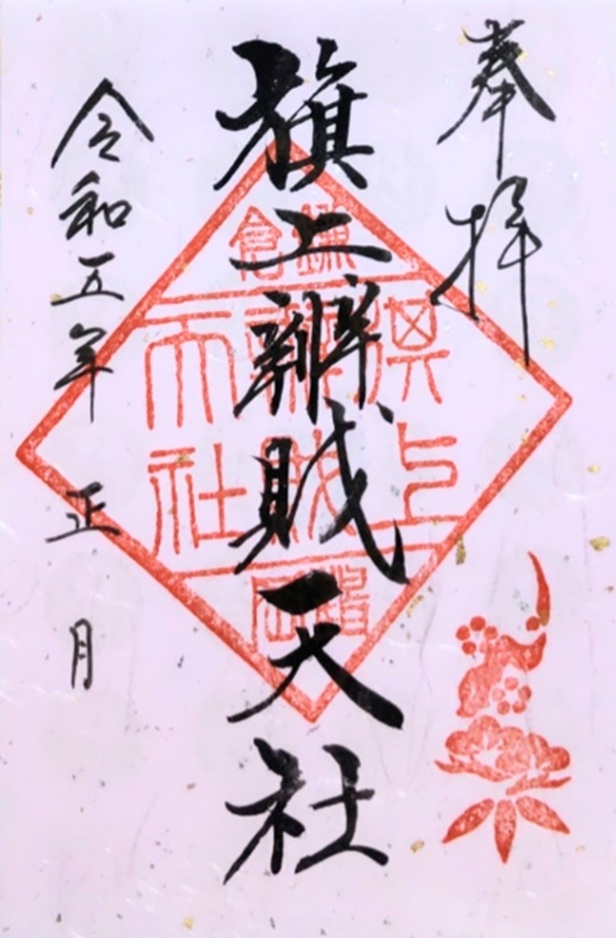

私が参拝した令和5年(2023年)1月には、お正月限定の御朱印が授与されていました。

散りばめられた金箔が新春らしい華やかさを演出する台紙に、中央の「旗上辨財天社」の墨書き、社印、右下に源氏の家紋「笹竜胆(ささりんどう)」の朱印がおされるデザインです。

笹竜胆紋は、清和源氏をはじめとする源氏一門が用いた代表的な家紋です。

笹は古来より薬草としても用いられ、常緑の葉は生命力や清浄さを表すとされます。竜胆は勝利や誠実という花言葉があり、笹と竜胆を組み合わせた意匠は、源氏の繁栄や武家の精神性を象徴しているといわれています。一説には、源頼朝が後白河法皇(ごしらかわほうおう)から賜ったとも伝わる、由緒ある紋章です。

旗上弁財天社は、源頼朝が平家打倒の旗あげをした際、妻である北条政子が夫の武運長久を熱心に祈願したと伝わっている、源氏にとって極めて縁の深い聖地です。

御朱印に笹竜胆紋が刻まれていることは、デザイン的な意味合いを超え、頼朝と政子の強い願い、そして鎌倉幕府創設へと続く歴史の重要な一場面を強く想起させてくれます。

旗上弁財天社の社殿の裏手には、「政子石(まさこいし)」がひっそりと佇んでいます。目立たない場所にあるにも関わらず、古くからの言い伝えがあり、多くの参拝者が敬意を込めて訪れています。政子石は源頼朝が最愛の妻である北条政子の安産を切に祈願して置いたという伝説があり、頼朝と政子の深い愛情を示す証として人々の心を打ち、夫婦円満の象徴としてあつい信仰をあつめています。

鎌倉幕府の礎を築いた源頼朝と北条政子という、日本史に名を刻んだ歴史的人物の真摯な願いが込められた政子石は、時代を超えて現代においても変わらず、多くの人々の希望と幸せの象徴として大切に守られ続けています。

旗上弁財天社と政子石は、鎌倉幕府の創設に深く関わった源頼朝と北条政子の夫婦の歴史と、人々の信仰が交差する特別な場所です。頼朝が戦の勝利を祈願し、政子が夫の成功と家族の安泰を願って建立したこの社は、時を超えて現代に生きる私たちにも勇気と希望を与えてくれます。源氏に関わる歴史や逸話を読み取ることができる御朱印も拝受し、鎌倉の歴史絵巻を紐解いてみてください。

ライター:小林光

幼い頃から寺社巡りが好きで、寺社を参拝したときにいただく御朱印は日本の歴史や文化そして人々の想いが詰まった大切な宝物だと思っています。各地の歴史や文化に触れることをライフワークにしています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「三輪神社」は、奈良県・大神神社から分祀された大物主大神を祀る神社で、縁結びのご利益が有名です。由緒正しき歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印のほか、ネコやウサギのイラストが可愛らしい時期限定のアート御朱印など、多種多彩な御朱印が話題になっています。

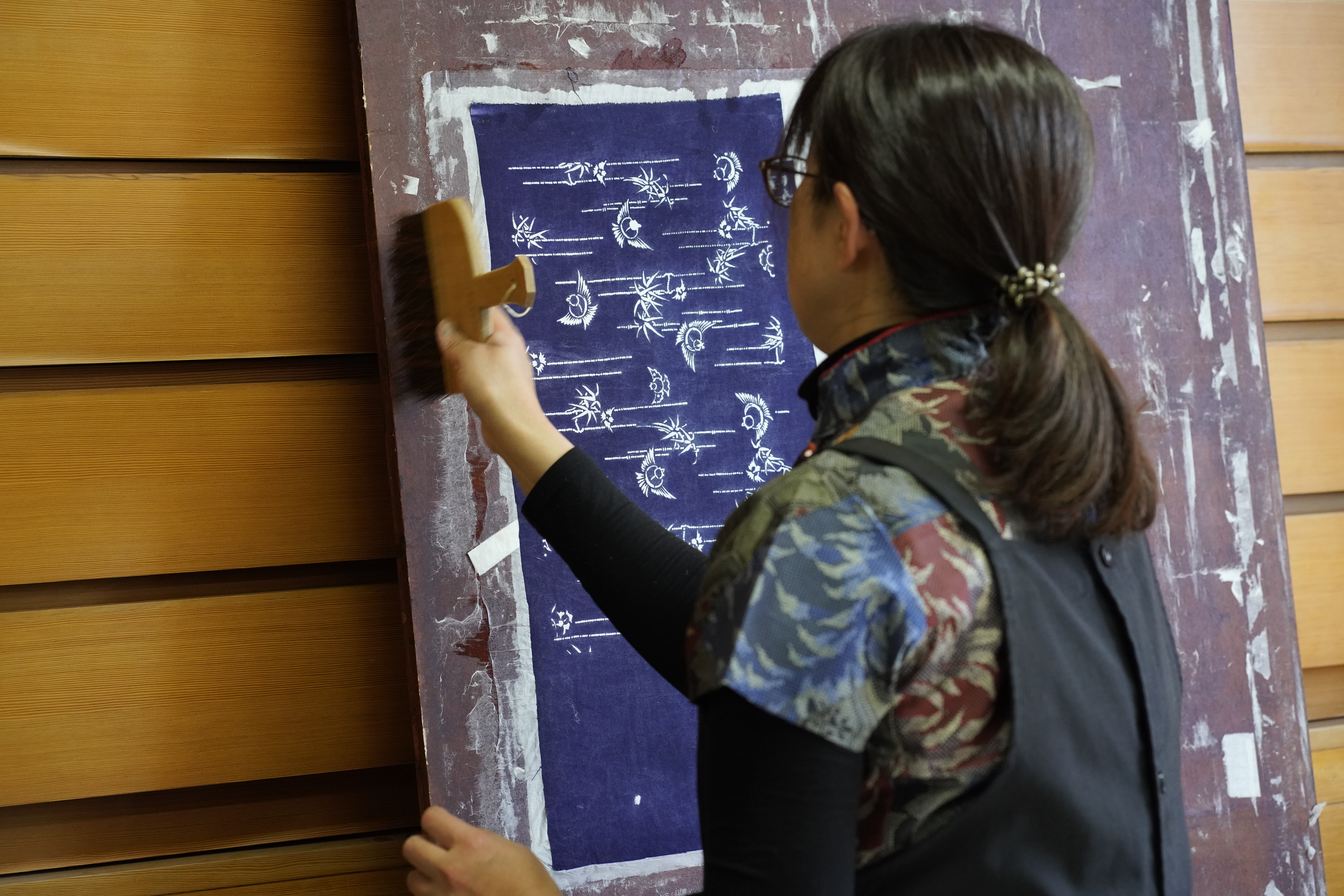

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の製本は、古来の和装本の「袋綴じ」の手法を採用していますが、納経帳・御朱印帳の用途に必要な機能や品質をさらに高めるために、こだわりの材料や技法を駆使して仕立てています。

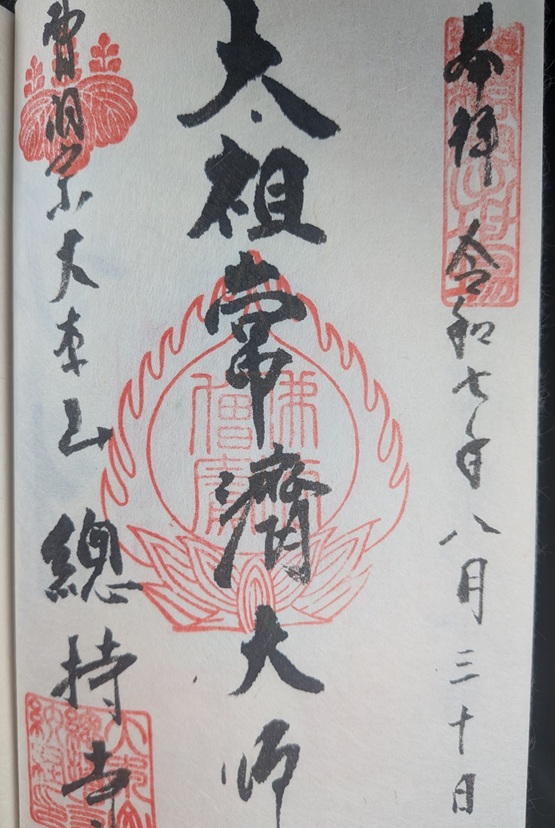

神奈川県横浜市鶴見区にある「總持寺」は、「禅の根本道場」として信仰される曹洞宗の大本山の寺院です。曹洞宗の基盤を築いた「瑩山禅師」を表す「太祖常済大師」と記される御朱印のほか、祭事や季節にあわせて企画される期間限定のアート御朱印などが授与されています。

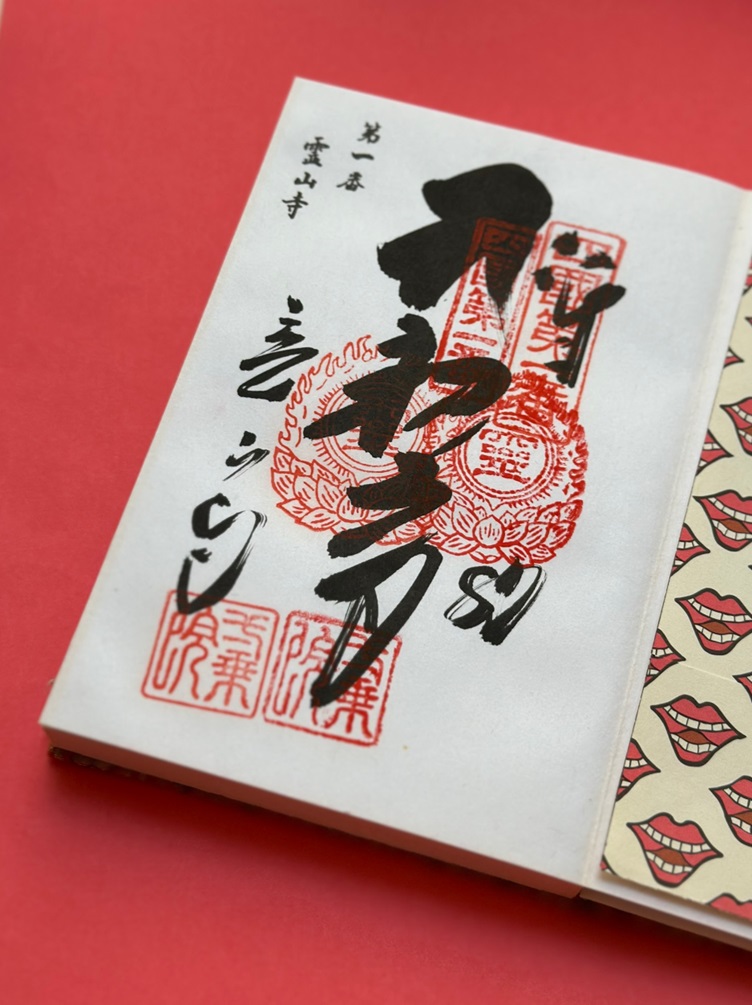

徳島県鳴門市にある「霊山寺」は、四国八十八ヶ所霊場巡礼の1番札所で、ここから巡拝をスタートするお遍路さんがもっとも多いことで知られています。伝統的な御朱印を手書きしていただくことができ、霊場巡礼ならではの特徴があります。