- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

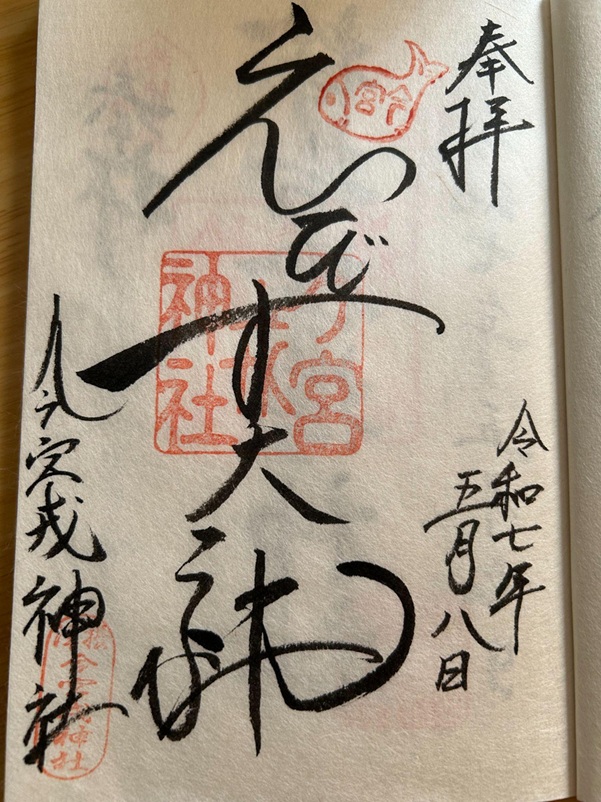

大阪府大阪市浪速区にある「今宮戎神社」は、商売繁盛の神様「えべっさん」と呼ばれて信仰をあつめ、特に新年に開催される「十日戎」の祭事が有名です。「えびす大神」の書体と鯛の朱印が特徴的な通常の御朱印のほか、季節や祭事にあわせて華やかなイラストが描かれる限定アート御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

大阪府大阪市浪速区にある「今宮戎神社(いまみやえびすじんじゃ)」は、推古天皇8年(600年)に聖徳太子(しょうとくたいし)が四天王寺(してんのうじ)を建立する際にその西方の守護神として創建したのが始まりとされ、商売繁盛の神様「えべっさん」と呼ばれて信仰されている神社です。

※四天王寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「四天王寺」の聖徳太子ゆかりの「大日本佛法最初」の御朱印

今宮戎神社の御祭神は、天照皇大神(あまてらすおおみかみ)、事代主命(ことしろぬしのみこと、えびすと同一視されている)、素盞嗚命(すさのおのみこと)、月読命(つきよみのみこと)、稚日女命(わかひめのみこと)で、本殿に祀られています。

摂社の大国社には、大国主命(おおくにぬしのみこと)と五男三女八柱神(ごおうさんにゅやはしらのかみ)が祀られ、稲荷社には宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)が祀られています。

今宮戎神社は、京都府の八坂神社(やさかじんじゃ)が起源だという説もあり、八坂神社境内社の蛭子社(北向蛭子)を分祀し、八坂神社の氏子が今宮に移り住み、現在の地に祀ったともいわれていて、その縁起から双方の神社は現在でも交流を続けているそうです。

※八坂神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

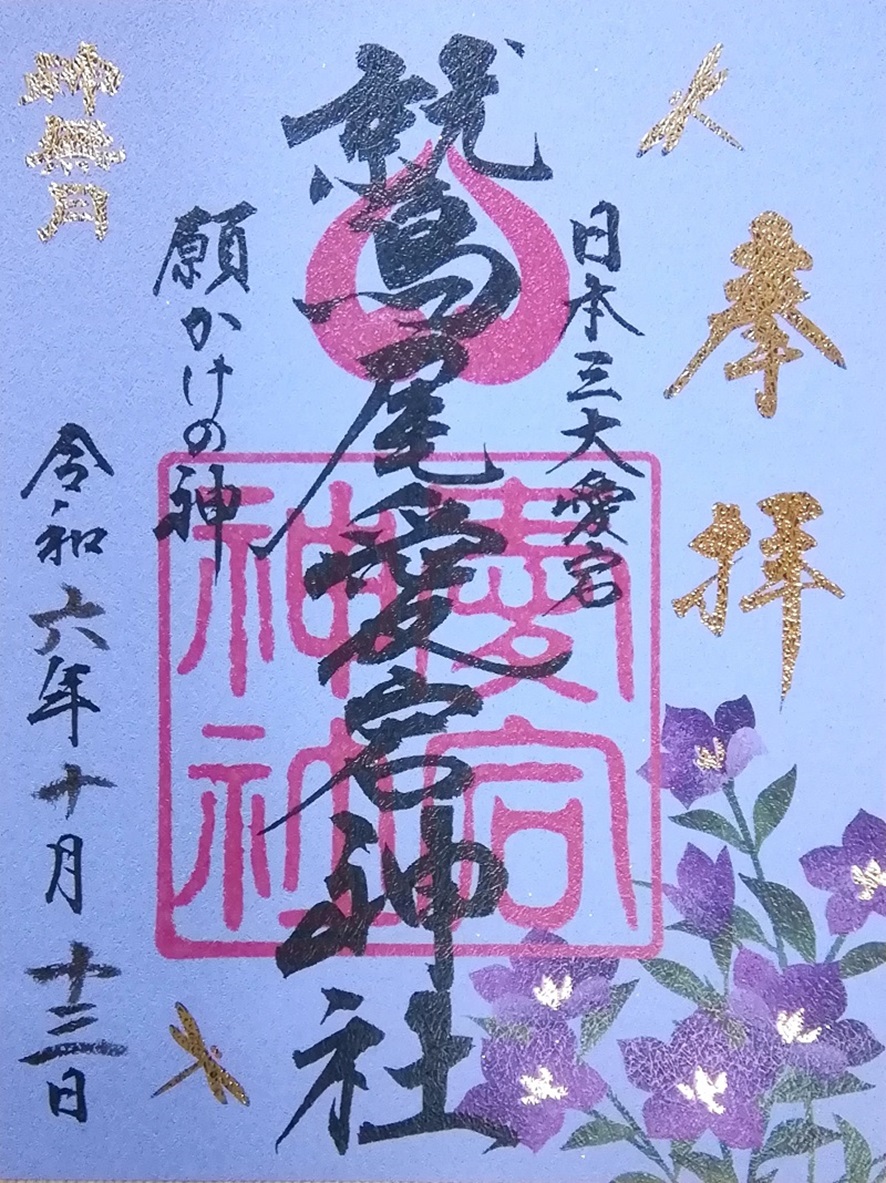

今宮戎神社では通常の御朱印のほかに、季節や祭事にあわせたいろいろな種類の限定御朱印が授与されていて、本殿近くの社務所でいただくことができます。

通常の御朱印は、右に「奉拝」「参拝日付」、中央に「えびす大神」、左に「今宮戎神社」の墨書き、中央に「今宮戎神社」、左に「摂津 今宮戎神社」、中央上に鯛を象った朱印がおされるデザインです。

複数の神様を祀っている今宮戎神社ですが、中でも有名なのが、神社名にもなっている「えびす(事代主命)」です。

えびすは、七福神の一柱にもなっている福の神で、狩衣姿で右手に釣り竿を持ち左脇に鯛を抱える姿で表されるのが一般的です。古くから漁業の神様として信仰され、のちに商売の神様として有名になり、今宮戎神社は「えべっさん」と呼ばれて親しまれ、近畿圏を主に全国各地から商売繁盛・事業繁栄を願う多くの商売人が参拝する姿が見られます。

御朱印でひと際目を引く鯛の可愛らしい朱印は、漁業の神様・商売の神様として信仰されてきた今宮戎神社の特徴を端的に表しています。

えびすが祀られている神社では、社殿の正面で参拝した後、裏側から再度参拝するのがよいという話を聞いたことがある人がいるかもしれません。裏側から参拝するのは念押しの意味があり、今宮戎神社では、社殿正面で日々の感謝を伝えお願い事をした後、社殿の裏側に寄って、設置されているドラを叩いて鳴らし、念押しするという参拝方法が風習になっています。

写真の御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。

御朱印の「えびす大神」の書体やサイズバランスが特徴的でとても美しいのですが、特別な和紙に書き入れていただいたことで、墨の濃淡のコントラストや絶妙なかすれが出ていて、躍動感が増しているように感じます。

朱印も、楮を使った土佐手漉和紙の特徴のあたたかみのある白色に朱がのることによって、深みのある映え方をしているように見え、御朱印を書き入れていただく紙によって仕上がりがずいぶん違ってくることを実感しました。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

今宮戎神社でもっとも有名な祭事は、大阪の年始の風物詩にもなっている「十日戎(とおかえびす)」です。

十日戎が始まったのは、江戸時代中期とされており、元禄年間(1688年-1704年)には現在と同じ形の十日戎の祭礼が行われるようになっていたという記録がのこっています。

現代でも大阪の一年のお祭りは、十日戎で始まり、少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)の「神農祭(しんのうさい)」で終わるとされていて、大阪を代表するお祭りのひとつです。

※少彦名神社と神農祭に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「少彦名神社」の「日本医薬総鎮守」の「薬」の社紋が印象的な御朱印

十日戎は毎年1月9日~11日の3日間で開催され、その年の商売繁昌・福徳円満を願う祭事として非常に多くの参拝者が訪れます。

十日戎では縁起物の「福笹(ふくざさ)」を求める人でごった返します。十日戎の福笹には吉兆(きっちょう)と呼ばれる飾りがついていて、あわびのし、銭叺、銭袋、末広、小判、丁銀、大福帳、烏帽子、臼、打ち出の小槌、米俵、鯛などがひとまとめになっています。吉兆は「野の幸」「山の幸」「海の幸」を象徴していており、たいへん縁起が良いものなので、十日戎に出向く機会があれば、ぜひ手に入れてみてください。

令和7年(2025年)は十日戎の開催にあわせて、限定のアート御朱印が授与されました。きらびやかな金文字、えびすのふくよかでにこやかな顔や十日戎名物の福笹などが華やかなイラストで描かれていて、この御朱印をもっているだけで商売繁盛のご利益をいただけそうな気持になります。

この投稿をInstagramで見る

十日戎以外にも、季節や祭事にあわせていろいろな種類の限定アート御朱印が授与されていますので、今宮戎神社を参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

今宮戎神社は、 大阪の新年の風物詩「十日戎」で知られる神社で、商売繁盛・事業繁栄を願うたくさんの商売人が参拝しています。神社近くには新世界や通天閣といった大阪を代表する観光名所があり、大阪観光とあわせて立ち寄るのもおすすめです。えびすのご利益が詰まった美しい御朱印をぜひいただいてみてください。

※同じく新年にえびすを参拝する大祭が有名な福岡県の十日恵比寿神社と若松恵比須神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「十日恵比須神社」の「商売繁昌」のご利益を象徴する多彩な御朱印

【御朱印情報】福岡県「若松恵比須神社」の季節を感じる月替わりイラスト御朱印

※大阪府大阪市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

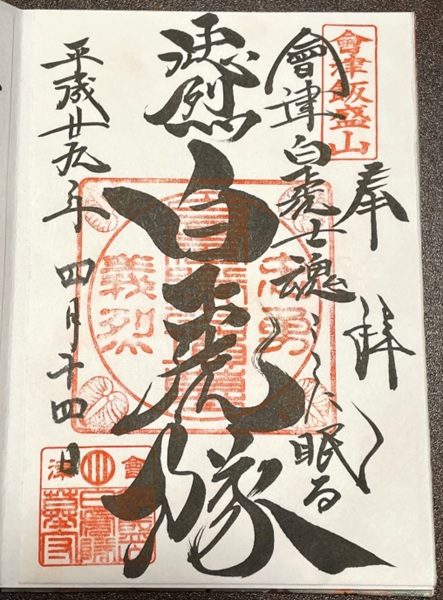

福島県会津若松市にある「飯盛山」は市街を一望できる小高い山で、白虎隊自刃の地として知られ、多くの人が訪れます。その悲劇の物語を現代に伝える、白虎隊の個性豊かな複数種類の御朱印をいただくことができます。

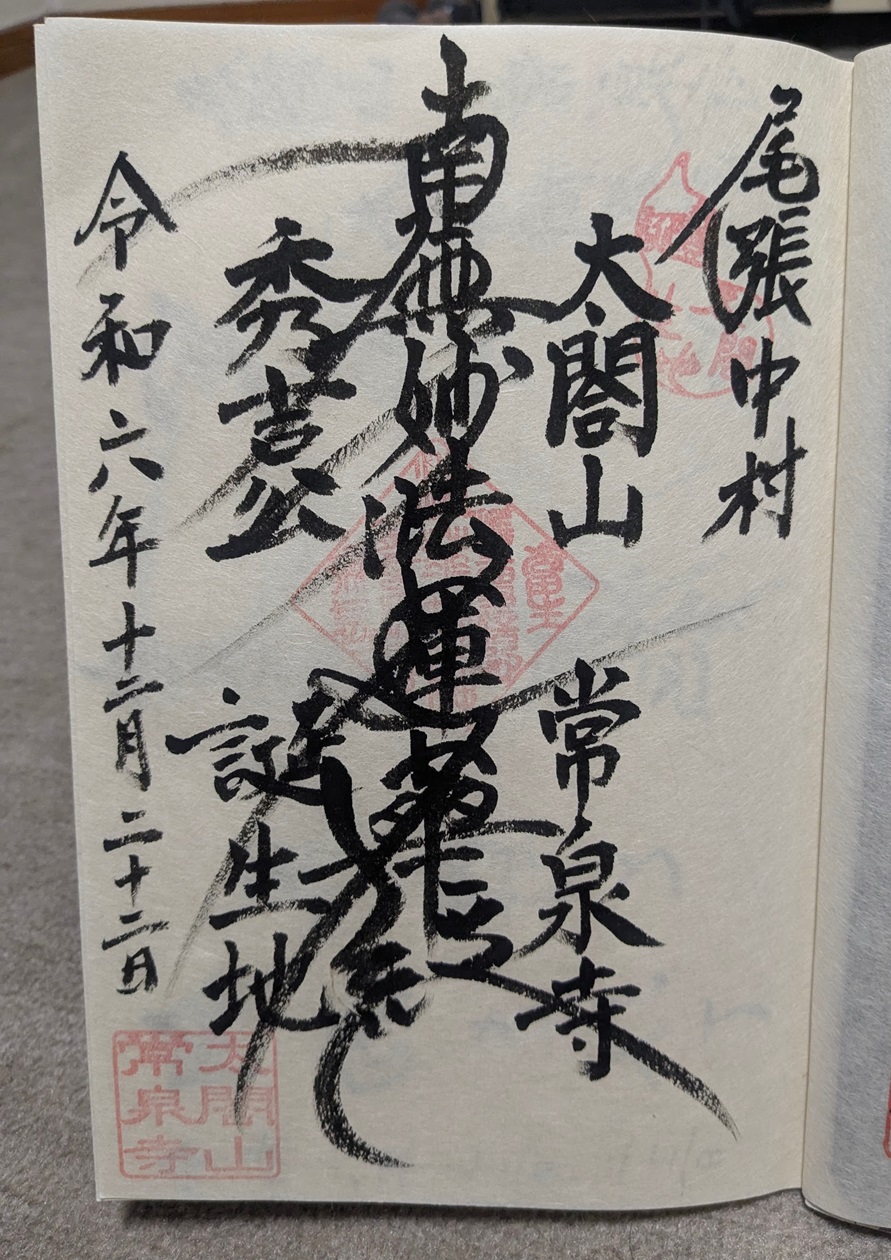

愛知県名古屋市中村区にある「常泉寺」は、戦国武将・豊臣秀吉の生誕地に豊臣秀吉を祀る廟堂が創建されたことがルーツです。日蓮宗ならではの御首題には「秀吉公誕生地」と記される特別感があり、日蓮上人の教えを伝えるいろいろな種類の御首題が授与されていることでも知られています。

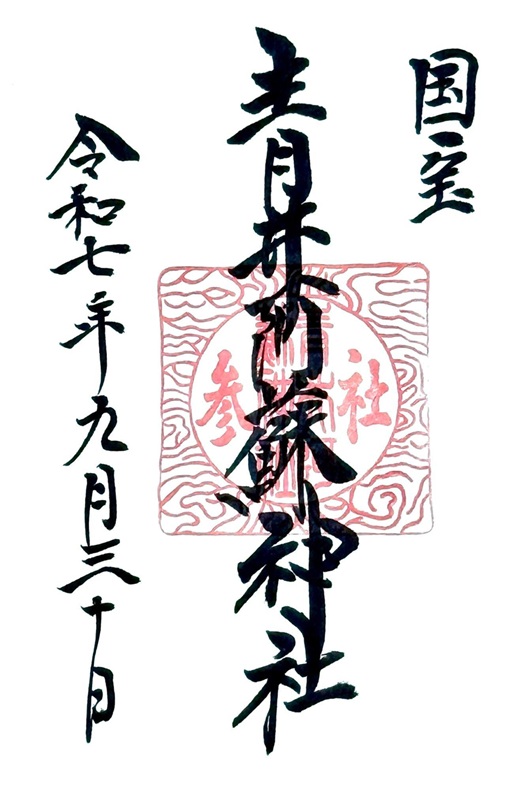

熊本県人吉市にある「青井阿蘇神社」は、人吉球磨地方の開拓の神々を祀る古社です。およそ400年前に造営された社殿群が「国宝」に指定されていることが記される、歴史の重みを間近に感じられる伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

福岡県福岡市西区にある「鷲尾愛宕神社」は、福岡市最古といわれる古社で、「日本三大愛宕」のひとつに数えられています。愛宕信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印と、季節感あふれるデザインの月替わりの限定御朱印をいただくことができます。