- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

徳島県板野町にある「愛染院」は、腰より下の病を治すご利益があり、大小いろいろなわらじが奉納される地域に人に愛されているお寺です。全国的にも珍しい「刷毛書き」の御朱印を住職自らが書き入れてくださいます。

スポンサーリンク

徳島県板野町にある「愛染院(あいぜんいん)」は、四国八十八ヶ所霊場3番札所金泉寺(こんせんじ)の奥の院です。奥の院とは、神社仏閣に祀られている御祭神・御本尊にゆかりが深い神仏が祀られている場所のことです。愛染院というお寺の名前から愛染明王が御本尊なのかと思ってしまいますが、こちらの御本尊は不動明王で、地元ではお寺がある地域名から「那東(なとう)のお不動さん」として親しまれています。

※金泉寺の御朱印に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場3番札所「金泉寺」の複数の霊場巡礼の御朱印

愛染院の開創は平安時代前期の弘仁7年(816年)で、四国を巡錫中の弘法大師空海がこの地に霊気を感じ、みずから不動明王像を刻んで安置したといわれ、1200年以上の歴史があるお寺です。不動明王は空海によって唐から伝わった仏様で、大日如来の化身とされています。忿怒(ふんぬ)相という怒った顔で炎を背負い、恐ろしい見た目をしていますが、怒りをもって人々の煩悩を断ち切り救おうとしている慈悲深い仏様です。

また、愛染院は大正時代までは「阿弥陀寺(あみだんじ)」と呼ばれていましたが、大正10年(1921年)に四国八十八ヶ所霊場21番札所太龍寺(たいりゅうじ)の境内にあった愛染院と合併して改称されました。現在も大師堂に奉納されている額などに「阿弥陀寺」の名残がみられます。

愛染院は山裾に立地していて、車が1台やっと通れるような細い道の先にあり、お寺が面している道は、歩いて四国八十八ヶ所巡礼をするお遍路さんが通る昔ながらの歩き遍路道でもあります。道沿いには親水公園があり、自然豊かな環境のお寺です。

参道の先には仁王門が見え、正面には遠くからでも見える大きなわらじが掲げられています。わらじの奥には真っ赤な体が特徴的な金剛力士像が安置されています。薄れてしまっていますが、門の天井には天女の絵もありました。

仁王門を入ってすぐ、本堂が見えます。向拝の柱には「御本尊大聖不動明王」「3番奥の院愛染院」とありました。本堂の扉は閉まっており、安置されている御本尊を拝観することはできません。本堂入り口には愛染院の御詠歌「まつが枝に 御ひかり照らす 金鶏の 佛を頼め たすけまします」の額や不動明王を描いた絵などが掲げられていました。

本堂にはなで仏の「賓頭盧(びんずる)尊者」の像もあります。「びんずるさん」や「おびんずるさま」などと呼ばれ、体の痛む場所と同じところをなでると病気が治るとして信仰されています。びんずるさんはお釈迦さまの弟子で優れた神通力を持っていましたが、力をひけらかしたことで叱られ、「現世にとどまって人々を救いなさい」と諭されました。そのため、お寺のお堂の縁側に安置されていることが多いです。全身が真っ赤なのは「お酒が好きだから」や「生命力がみなぎっているから」など、諸説あります。

本堂の隣には、仁王門と同じく大きなわらじが掲げられたお堂があります。こちらには戦国時代にこの地域を治めていた「赤澤信濃守宗伝(あかざわしなののかみそうでん)」という武将が祀られています。昔、愛染院の近くには「板西(ばんざい)城」というお城があり、赤澤信濃守が城主を務めていました。赤澤信濃守は土佐の長宗我部元親による阿波侵攻で激戦となった「中富川(なかとみがわ)の戦い」のとき、長宗我部方の武将を追い詰めたものの、わらじの紐が切れたことで形勢が逆転し、討ち取られてしまったといわれています。いつしか腰から下の病を治す御利益をいただける神様として信仰されるようになりました。お堂の中に奉納されている大小さまざまなわらじは、すべて病気が治ったお礼に奉納されたものです。

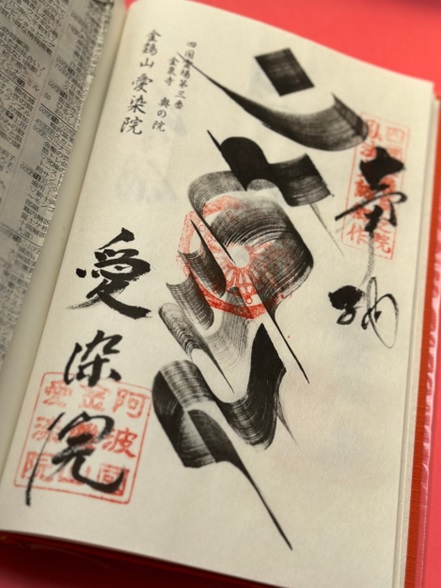

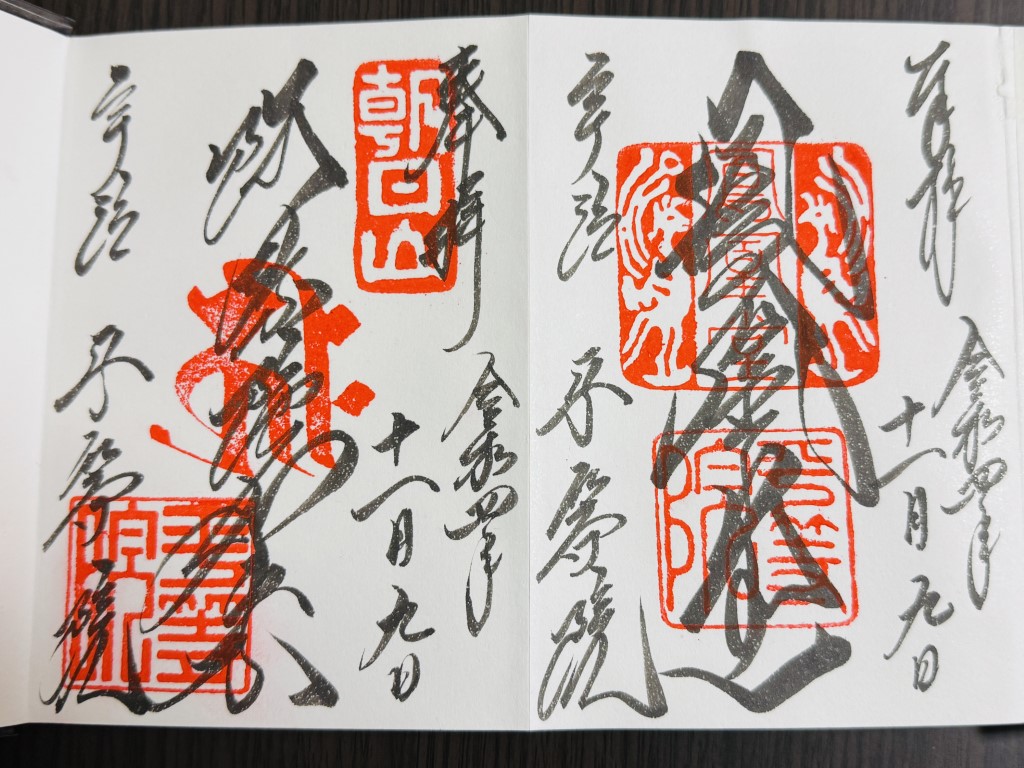

愛染院では、全国的にみてもとても珍しく、四国では私が知る限り唯一の「刷毛書き」の御朱印をいただくことができます。刷毛書きの御朱印は筆で書く文字とは違った雰囲気があり、独特のかすれがあり、とても豪快な印象です。

私が参拝したときはご住職が対応してくださり、納経所の窓越しに小さな刷毛で御朱印を書くところを拝見できました。愛染院の御朱印は筆で書く部分と刷毛で書く部分があるので、筆と刷毛では書く時の力の入れ方が違うのがよくわかります。刷毛は筆よりもダイナミックな動きで、サラサラっと梵字が書きあがるのが見ていて面白かったです。基本的にはご住職が直書きしていただけますが、ご不在の場合は書置きの御朱印の授与となるようです。

四国八十八ヶ所霊場巡礼は世界的にも名が知れてきている歴史ある巡礼文化ですが、八十八ヶ所の札所以外にも四国には個性的で魅力的なお寺がたくさんあります。今回ご紹介した愛染院には、わらじを奉納するユニークな習慣や、唯一無二の御朱印を書き入れてくださる希少性もありますので、お遍路の途中や御朱印巡りの際にはぜひお立ち寄りください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

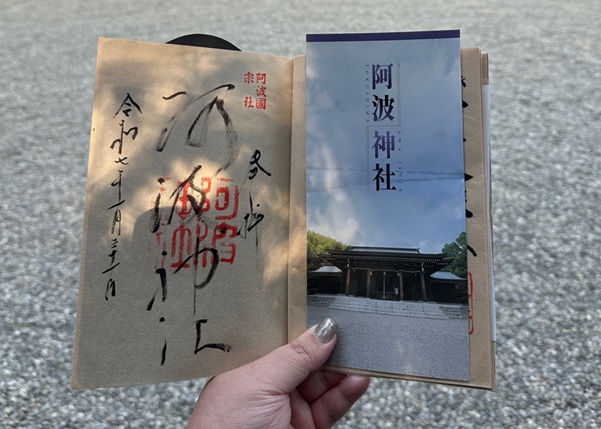

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

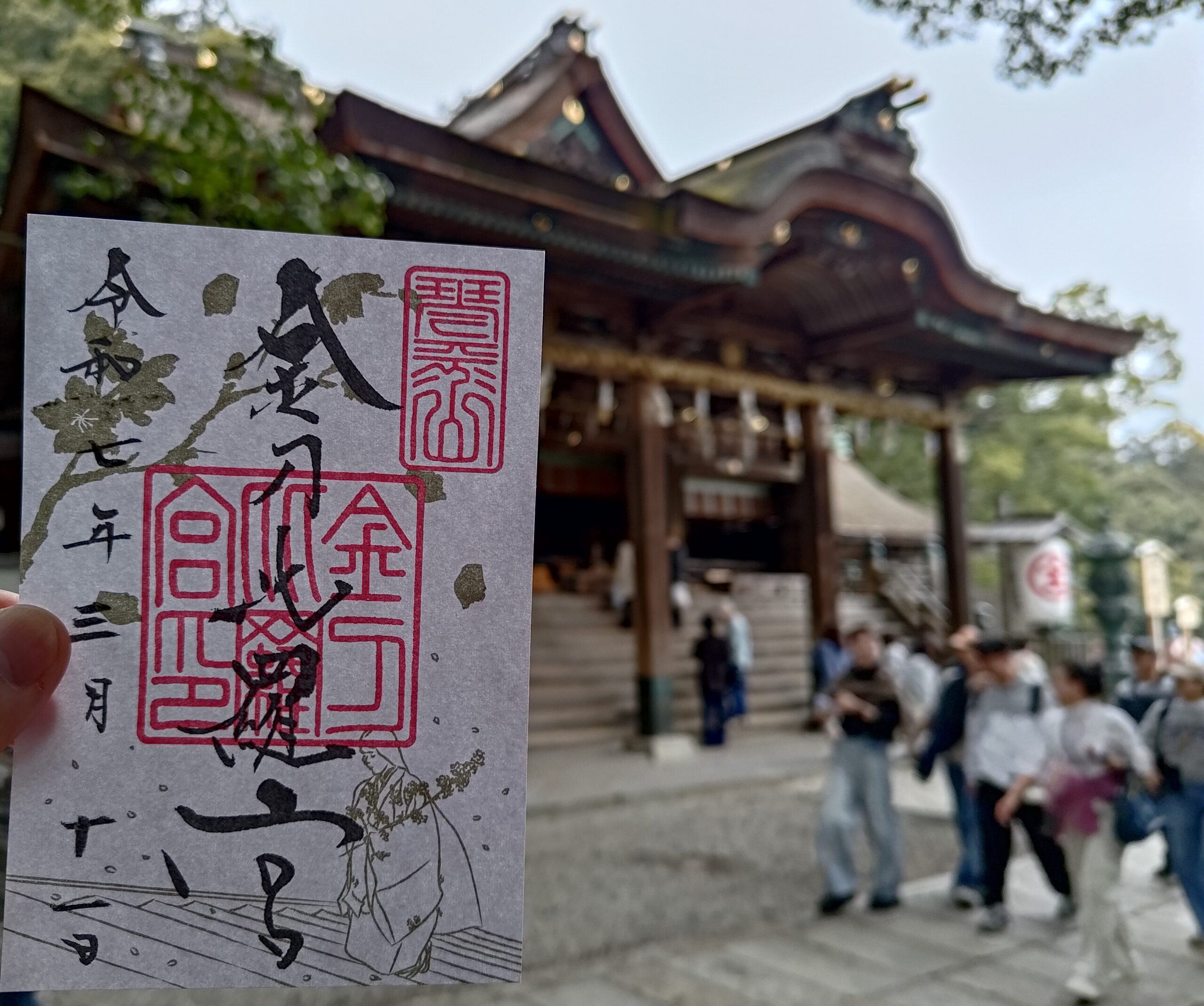

香川県琴平町にある「金刀比羅宮」は、全国各地にある金刀比羅神社の総本宮で、「こんぴらさん」の通称で親しまれています。本宮と奥社のそれぞれの授与所で、金刀比羅宮ならではの風景や風習が描かれたアート御朱印をいただくことができます。

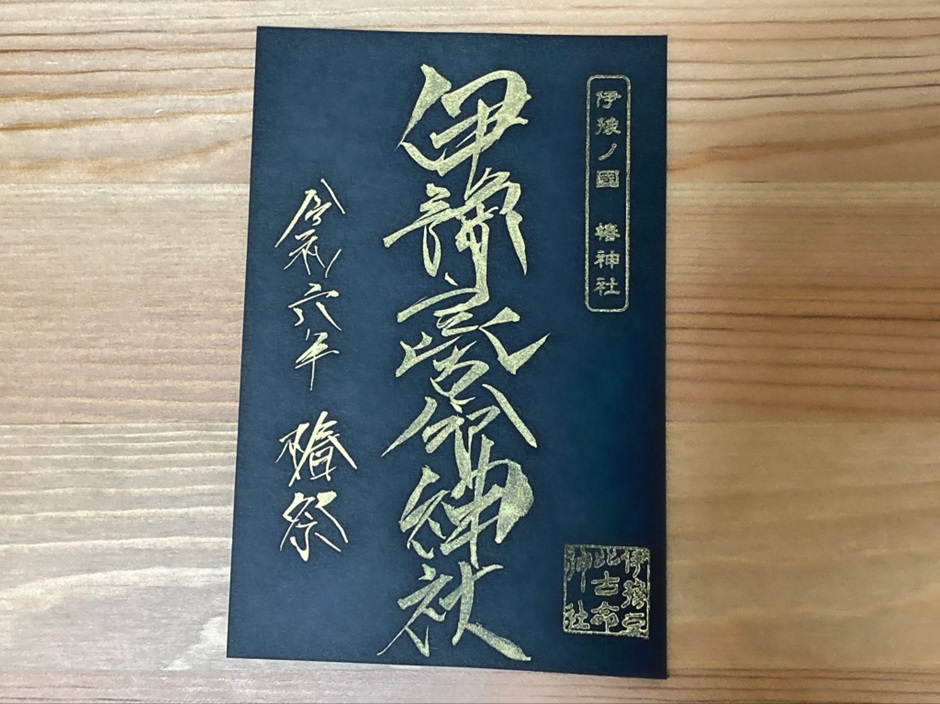

愛媛県松山市にある「伊豫豆比古命神社(通称:椿神社)」で毎年2月中旬に行われる「椿まつり」には、多くの人が訪れ、松山市の風物詩になっています。椿まつり期間限定の華やかで特別感のある御朱印をいただくことができます。

京都府宇治市にある「平等院」は、ユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産の一つにもなっている歴史ある有名寺院です。十円玉・一万円札にも描かれている「鳳凰堂」と、極楽浄土の象徴「阿弥陀如来」の2種類の御集印をいただくことができます。