- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都港区にある「増上寺」は、江戸幕府の徳川将軍家菩提寺として広く信仰され、東京タワーが見える観光スポットとしても有名です。初代将軍・徳川家康が深く尊崇したと伝わる「黒本尊」の力強い御朱印、家康の法名「安国院殿」の「勝運」の御朱印、写経した際にいただける「南無阿弥陀仏」の御朱印などには深い歴史が刻まれています。

スポンサーリンク

目次

東京都港区芝公園、東京タワーを背景に壮大な伽藍を構える「増上寺(ぞうじょうじ)」は、浄土宗の七大本山の一つとして信仰をあつめる寺院です。その歴史は古く、室町時代の明徳4年(1393年)に酉誉聖冏上人(ゆうよしょうげいしょうにん)によって開かれたと伝わっています。

江戸時代に入ると、江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)の帰依を受け、徳川将軍家の菩提寺としてあつく保護されるようになります。以降、広大な寺領と数多くの伽藍、100を超える学寮を有する大寺院として、江戸の宗教的・文化的中心地として繁栄しました。戦災や時代の変遷により多くの建物を焼失しましたが、今なお都心でその法灯を守り続けています。

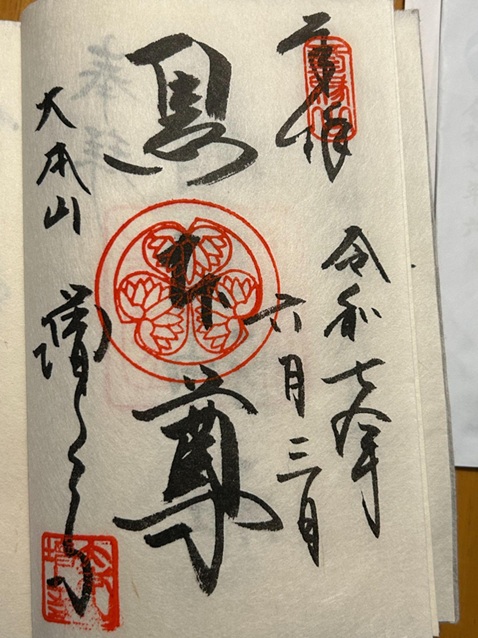

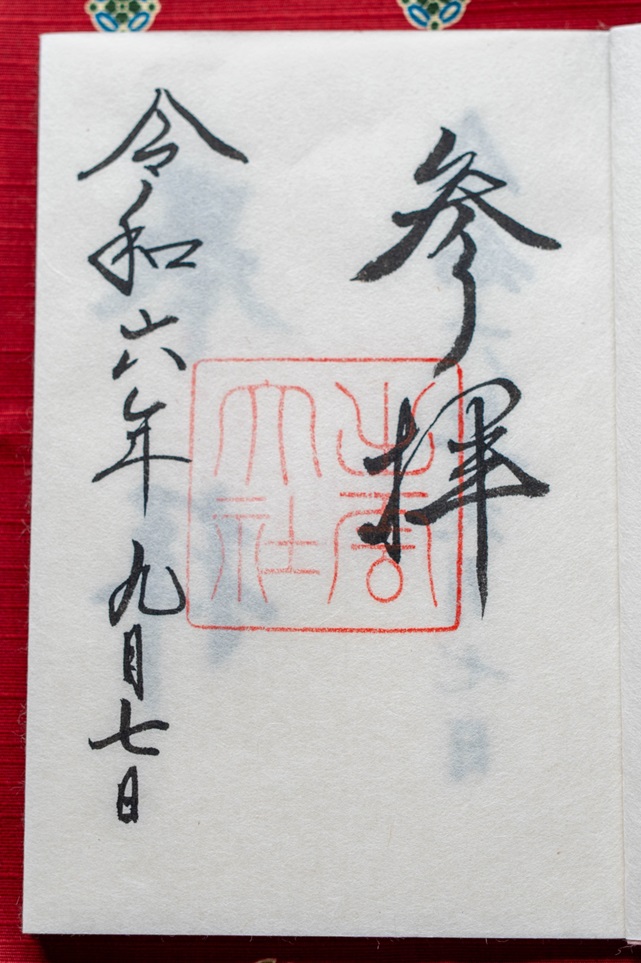

増上寺では複数種類の御朱印が授与されていますが、基本となるのが安国殿(あんこくでん)に祀られている「黒本尊(くろほんぞん)」の御朱印です。安国殿堂内で持参した御朱印帳に力強く直書きしていただき、志納料は500円でした。

右上に山号の「三縁山(さんえんざん)」、中央に「三つ葉葵紋」、左下に「大本山 増上寺」の朱印、右に「奉拝」「参拝日付」、中央に「黒本尊」、左に「大本山 増上寺」の墨書きが入るデザインです。

黒本尊は、室町時代の高僧・恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)の作と伝わる阿弥陀如来立像です。

徳川家康は、この黒本尊を深く尊崇し、合戦の際には常に陣中に祀り、一心に勝利を祈願したと伝わっています。その絶大なご加護により、数々の戦で勝利を収め、ついに天下統一という偉業を成し遂げたとされます。長い年月、戦陣や日々の祈りの中で線香の煙を浴び続けたことから、像の表面が黒ずみ、黒本尊という名で呼ばれるようになったそうです。

江戸幕府開府後も、家康はこの黒本尊を江戸城内に祀り、国家安泰と徳川家の繁栄を祈り続けました。そのご利益は、徳川家康にもあやかり、厄除け、勝運、開運とされ、現代でも多くの参拝者がそのご加護を求めて、黒本尊が祀られている安国殿を訪れています。

黒本尊の御朱印をいただくことは、家康が信じた勝運の仏様とのご縁を結び、そのご加護をいただくことを意味します。人生における重要な局面、例えば試験や就職、商談、あるいは病気平癒など、困難に打ち勝ちたいと願う時に、ぜひいただきたい御朱印です。

今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。黒本尊の力強い墨書きが通常の紙に書いていただくより味のある文字に仕上がっているように感じます。特に「黒」の文字の右下のハネのかすれ具合が気に入っています。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

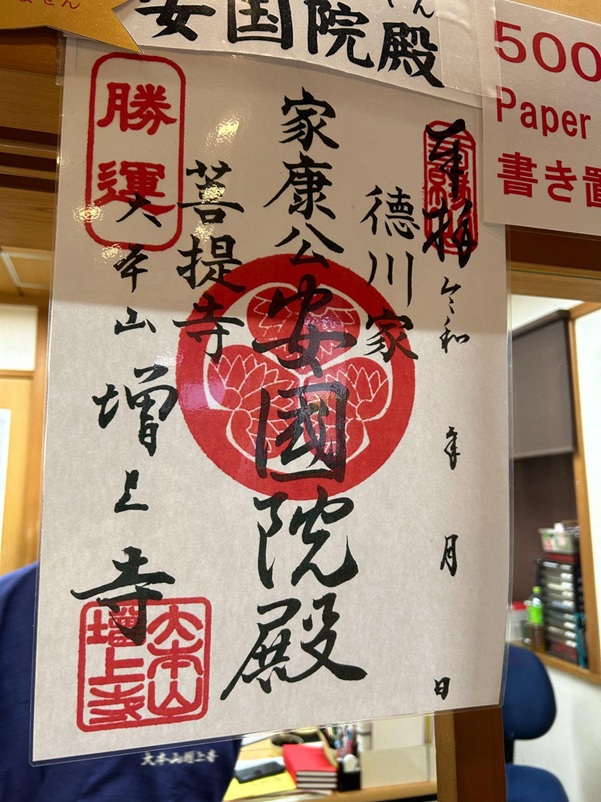

増上寺では黒本尊の御朱印のほかにも御朱印が授与されていて、そのうちのひとつが「安国院殿(あんこくいんでん)」の御朱印です。

右上に山号の「三縁山」の朱印と参拝日の墨書き、中央は「徳川家」「家康公 安国院殿」「菩提寺」の墨書きに、徳川家の家紋である「三つ葉葵」の朱印、左側は、左上「勝運」、左下「大本山 増上寺」の朱印に、「大本山 増上寺」の墨書きが入るデザインです。

「安国院殿」とは、徳川家康の法名(戒名)の一部で、平和な国を築いたことを称える意味があります。

増上寺には徳川家歴代並びに一門の御位牌が安置されており、境内には徳川将軍家墓所もあり徳川家の菩提寺として重要な役割を担っています。

「勝運」の朱印は、家康が黒本尊を深く尊崇し数々の戦いで勝利したことが直接的に表現されていますので、近々で勝負事があり家康の強大な力にあやかりたい場合は、この安国院殿の御朱印をいただくのがおすすめです。

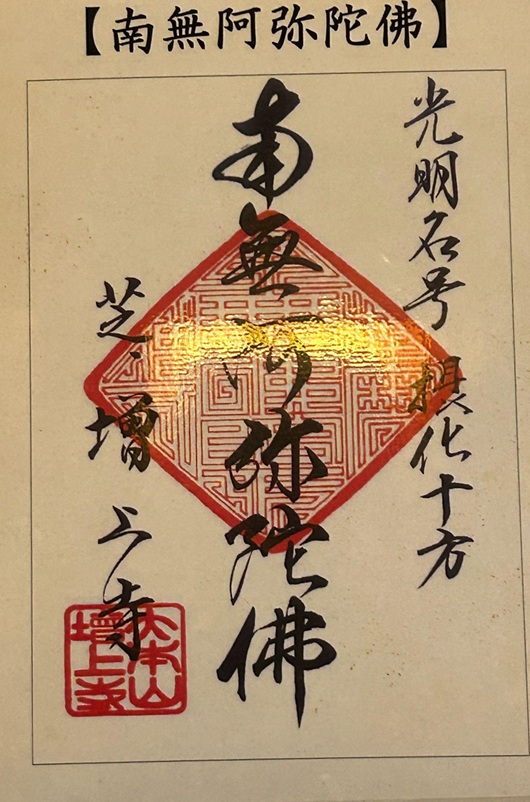

黒本尊と並んで重要なのが、大殿(だいでん、本堂のこと)に祀られている御本尊・阿弥陀如来を示す「南無阿弥陀仏」の御朱印です。この御朱印は、写経を行った際のみにいただけるもので、希少性があります。

右上に「光明名号 摂化十方こうみょうみょうごう せっけじっぽう)」、中央に「南無阿弥陀仏」、左に「芝 増上寺」の墨書き、中央に大きなひし形の印、左下に「大本山増上寺」の朱印がおされるデザインです。

「光明名号 摂化十方」とは、「阿弥陀仏の救いの光はあらゆるところに届いています」という意味です。写経を終え、阿弥陀如来とご縁を結んだ人へ向けて、仏様から「ご苦労様」と言っていただいているように感じられる御朱印だと思います。

増上寺は広大な境内を有していますので、ぜひじっくり散策して、深い歴史に触れてみてください。

増上寺の入口にある顔ともいえる建造物が「三解脱門(さんげだつもん)」で、国の重要文化財に指定されています。江戸時代初期の元和8年(1622年)に建立され、江戸幕府開府当時の面影を現代に伝えていて、三解脱門をくぐると、三つの煩悩(貪り、瞋り、癡かさ)から解脱できるといわれています。

また、増上寺の境内奥には、徳川将軍家の墓所があります。ここには、2代・徳川秀忠(とくがわひでただ)をはじめとした6人の将軍のほか、将軍の正室や側室、子女が眠っています。日本の歴史を動かした人々が眠る神聖な場所であり、特別な許可を得て公開される日には、多くの歴史ファンが訪れます。

※拝観は有料で、時間が定められているのでご注意ください。

さらに、境内から東京タワーを間近に望むことができるのが増上寺ならでは景色のひとつです。特に三解脱門や大殿と東京タワーが織りなす風景は、古き良き日本の伝統と現代の東京を象徴する絶景として知られていますので、ぜひご堪能ください。

増上寺は、浄土宗の教え、徳川家康の信仰、そして江戸時代から続く長い歴史を現代に伝える、東京屈指の名刹です。家康を勝利に導いた「黒本尊」は、その力強い由緒から、勝運や厄除けを願う人々にあつく信仰されています。増上寺を訪れる際は、ぜひ御朱印をいただいて、徳川家康や阿弥陀如来とご縁を結び、御朱印に込められた歴史物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※徳川家康を祀る東照宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

スポンサーリンク

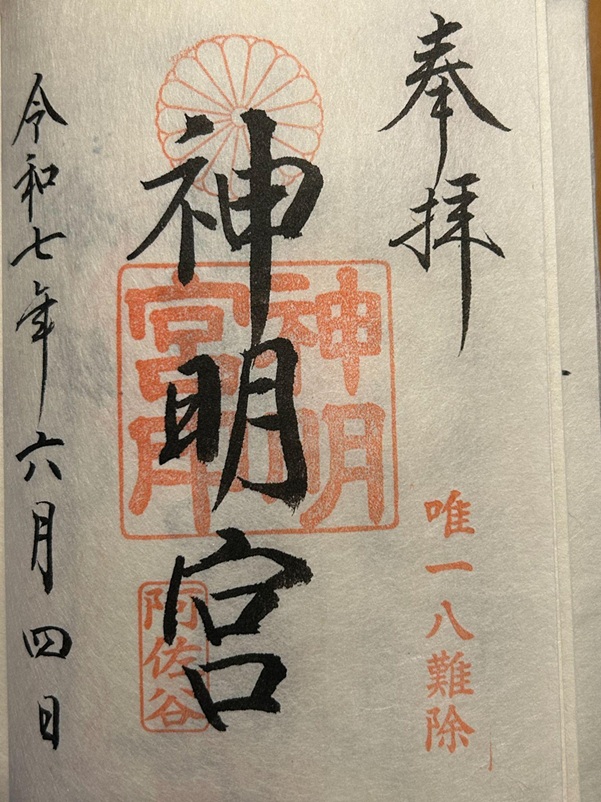

東京都杉並区にある「阿佐ヶ谷神明宮」は、日本で唯一「八難除」のご祈祷を行う神社として知られ、その特別なご利益は御朱印にも記され、皇室ゆかりの菊紋と共に、参拝者に授与されます。美濃和紙の台紙に刺繍が施される御朱印「大和がさね」など、意匠性豊かな限定御朱印も話題になっています。

島根県出雲市にある「出雲大社」は、ご縁を求める人が全国から集まってくる「縁結びの神様」として知られています。御本殿、神楽殿、出雲教北島國造館、天神社の4種類の御朱印をいただくことができ、どれも伝統的なシンプルなデザインで風格があります。

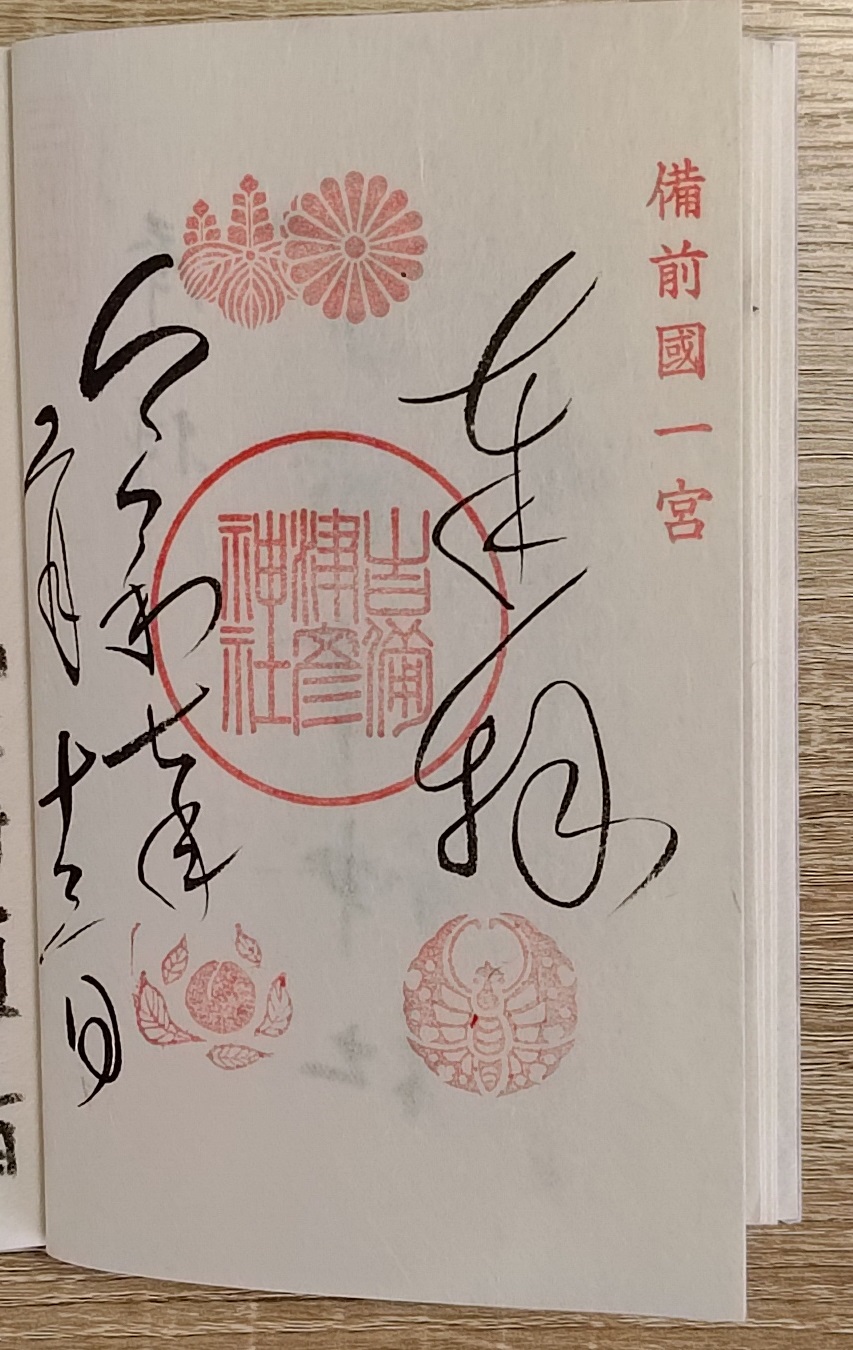

岡山県岡山市北区にある「吉備津彦神社」は、昔話「桃太郎」のモデルといわれる大吉備津彦命を祀り、備前国一宮として長く信仰されている神社です。桃太郎にちなみ桃を象った朱印がおされる御朱印をいただけるほか、祭事などにちなんだ多彩なデザインの御朱印が授与されています。

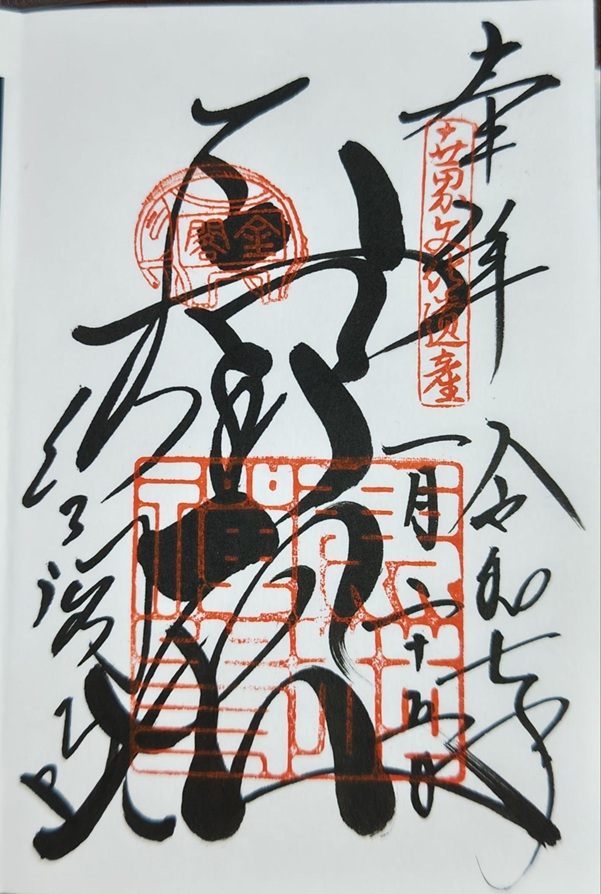

京都府京都市北区にある「金閣寺」は、室町幕府第3代将軍・足利義満が造営した山荘「北山殿」を寺院に改めたもので、京都屈指の観光名所として知られています。金箔がほどこされ多くの人を魅了する「金閣」を表す「舎利殿」の御朱印の他、「石不動尊」や季節限定御朱印が授与されています。