- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

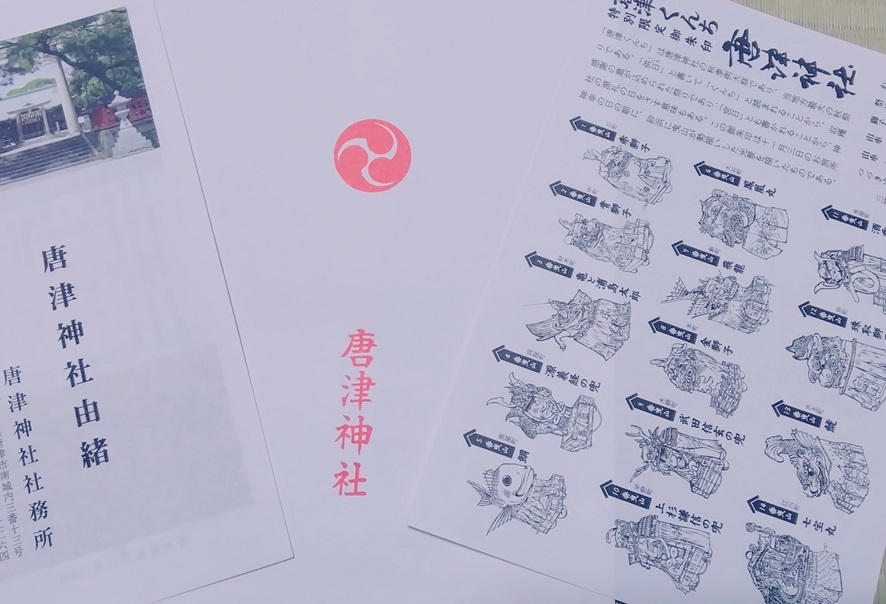

佐賀県唐津市にある「唐津神社」は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている秋季例大祭「唐津くんち」が有名な神社です。唐津くんちの期間中には、唐津くんちをモチーフにした趣向を凝らした限定御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

佐賀県唐津市にある「唐津神社(からつじんじゃ)」は、かつての唐津城の城下町にあり、奈良時代の創建と伝わる古社です。

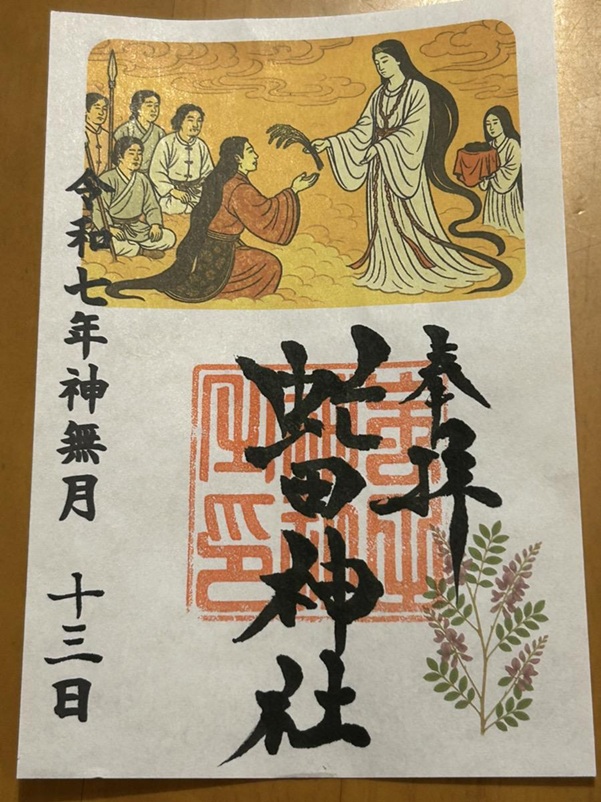

言い伝えによると、三韓征伐時に航海の安全を住吉三神に祈った神功皇后が、無事に帰還したお礼として、松浦の海浜に宝鏡を捧げて祀ったのが始まりとされています。

※同じ住吉三神を祀る大阪府・住吉大社、山口県・住吉神社、福岡県・住吉神社について、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

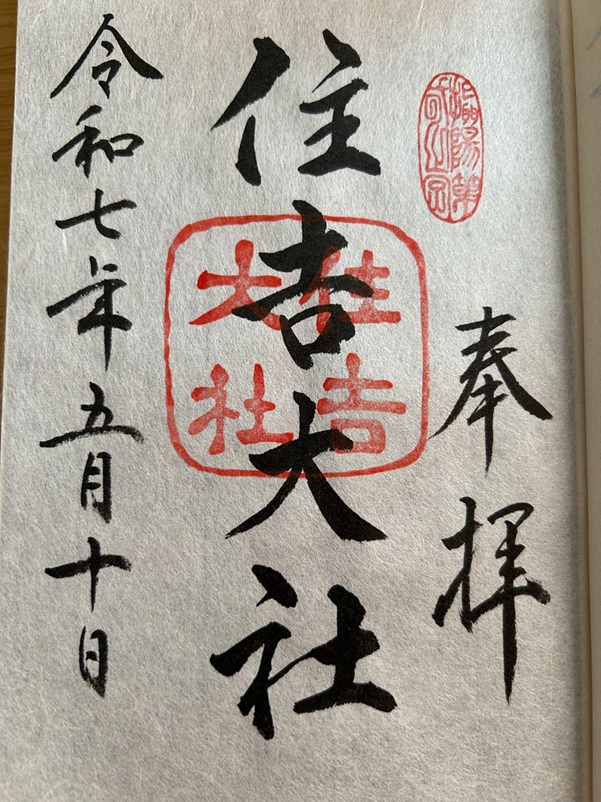

【御朱印情報】大阪府「住吉大社」の千年帳にいただいた「摂津国一之宮」の達筆な御朱印

【御朱印情報】山口県「住吉神社」の四季折々の板戸絵が描かれた時季限定御朱印

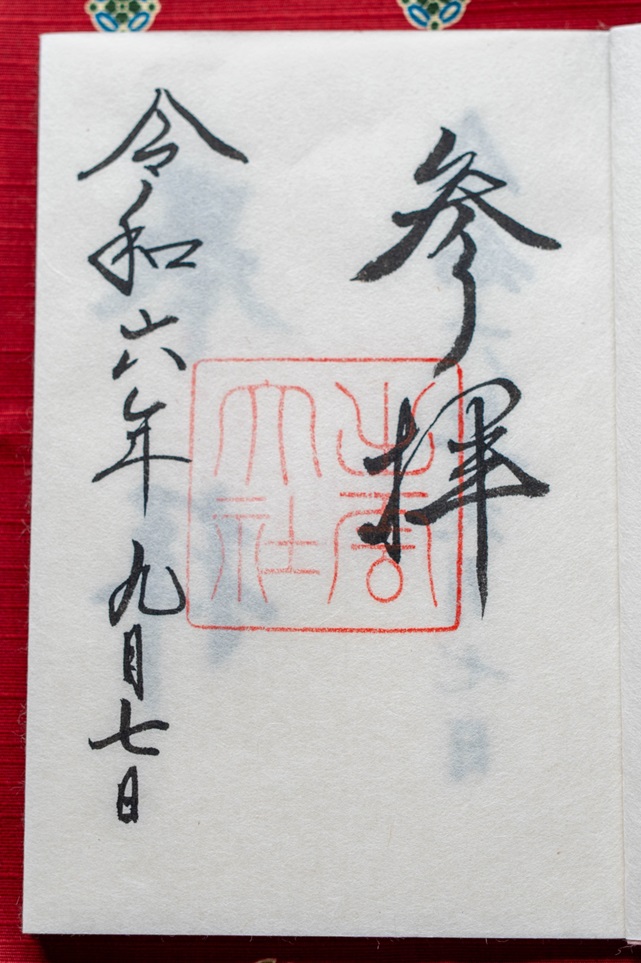

【御朱印情報】福岡県「住吉神社」の「筑前國一之宮」の航海の神さまの御朱印

その後、一度は荒廃したものの、奈良時代の天平勝宝7年(755年)に時の領主だった神田宗次 (こうだむねつぐ) が夢のお告げにより海浜に赴いて宝鏡入りの筺を見つけ、神功皇后の捧げた鏡であろうと帝に奏聞したことにより「唐津大明神」の称号を賜ったのだそうです。

鎌倉時代の文治2年(1186年)には子孫の神田広が、社殿を再建する際に神田宗次を合祀しました。

江戸時代初期の慶長7年(1602年)に、豊臣秀吉の家臣だった寺沢氏が唐津城に入城し神社を再建して以降、唐津藩主の祈願所と定められ、歴代藩主の崇敬をあつめました。

明治6年(1873年)に、現在の「唐津神社」に名称が変更されています。

住吉三神と神田宗次公を御祭神として祀る唐津神社は、海上安全や交通安全、家内安全・商売繁昌、心願成就など多くのご利益を授かれるとして、人気スポットになっています。

唐津神社の名を全国的に知らしめている行事が「唐津くんち」で、例年の11月2日から4日の3日間で開催される唐津神社の秋季例大祭の名称です。

江戸時代の寛文年間(1661~1673)に始まったと伝わっていて、「くんち」は「供日」とも表記され、秋の収穫に感謝を捧げて祈ります。

※くんちが有名な長崎県・鎮西大社諏訪神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】長崎県「鎮西大社諏訪神社」の長崎の秋の風物詩「長崎くんち」を知らしめる御朱印

祭り期間中には、巨大な曳山が笛・太鼓・鐘といった囃子と曳子の「ヨイサ、ヨイサ」「エンヤ、エンヤ」などの掛け声に合わせて、唐津市内を練り歩きます。14台ある曳山はそれぞれテーマが異なり、鯛や獅子、兜など色々な形があるのが特徴で、見物客の目を楽しませます。

江戸時代から明治時代にかけて制作されたとされる曳山には、漆や和紙、金箔などがふんだんに使われていて、3年から6年ほどの年月をかけて丹念に作られたのだそうです。「世界屈指の漆の工芸品」としても注目を浴びています。

唐津くんちの期間以外は曳山展示場に飾られている14台の豪華な曳山を、唐津くんち期間中には一度に鑑賞できるのが魅力です。平成28年(2016年)には、唐津くんちの曳山行事がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的にも注目度の高いお祭りになっています。

※同じユネスコ無形文化遺産に登録されている博多祇園山笠が奉納される櫛田神社と、戸畑祇園大山笠について、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「櫛田神社」の「博多総鎮守」の御朱印と「博多祇園山笠」

唐津神社や曳山の巡行ルートには、屋台が立ち並んでいて、多くの人で賑わっていました。3日間で見物客が50万人を超えることも珍しくなく、全国各地から多くの人が唐津くんちに訪れています。

今回私は、11月2日から11月4日にかけての唐津くんちの期間中にのみ頒布された「唐津くんち特別御朱印」をいただきました。参道左手にある授与所にて、書置きタイプで1人1枚のみ授与で、初穂料は1,500円でした。

唐津くんちに合わせて毎年登場する「唐津くんち特別御朱印」は、年ごとに図柄が変わるのが特徴です。

令和6年度の限定御朱印には、見開きサイズの用紙に唐津くんちで奉納される曳山全14台が一堂に会する11月3日の「御旅所神幸(おたびしょしんこう)」の様子が描かれています。

箔押し加工で豪華な金箔が至るところに使われている点と、優しいタッチで描かれている点が印象的でした。

唐津神社は奈良時代の創建とされる歴史ある神社で、秋季例大祭の唐津くんちは全国的に有名です。毎年11月初めに開催される唐津くんち期間中には、豪華絢爛な曳山を間近で見ることができ、毎年デザインの異なる華やかな限定御朱印もいただけますので、ぜひ一度唐津くんちに参加してみてください。

※日本三大住吉に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

北海道洞爺湖町にある「虻田神社」は、江戸時代創建で「洞爺湖町総鎮守」として地域で重要な役割を担ってきた神社です。月によってデザインが変わり、日本神話のいろいろな場面が描かれる特徴的な御朱印が授与されていて、日本神話にちなんだユニークな祈願などをあわせてご紹介します。

「住吉」とは、日本神話に登場する「住吉三神」のことをさし、昔からお祓い・航海安全・産業育成などの神として信仰されてきました。住吉三神を祀る神社は全国に約2,000社あるといわれていて、中でも由緒深い大阪府・住吉大社、福岡県・住吉神社、山口県・住吉神社の3社は「日本三大住吉」とされていて、3社でいただける御朱印情報をご紹介します。

島根県出雲市にある「出雲大社」は、ご縁を求める人が全国から集まってくる「縁結びの神様」として知られています。御本殿、神楽殿、出雲教北島國造館、天神社の4種類の御朱印をいただくことができ、どれも伝統的なシンプルなデザインで風格があります。

広島県広島市東区にある「鶴羽根神社」は、二葉山の麓に鎮座する古社です。左三つ巴紋の朱印が迫力がある基本の御朱印や境内に祀られている弁財天の御朱印のほか、広島市街地の歴史や想いが詰まった限定のアートな御朱印も授与されています。 (さらに…)