- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市右京区にある「龍安寺」は、静寂に包まれた方丈庭園「石庭」が有名な禅寺です。御朱印には、最大の見どころである石庭が堂々と墨書きされ、境内の蹲踞にも彫られたお釈迦さまの教えが表現され、龍安寺が大切にする禅の心に触れることができます。

スポンサーリンク

京都府京都市右京区、京都の観光名所として有名な金閣寺(きんかくじ)と仁和寺(にんなじ)が並ぶ「きぬかけの路」沿いある「龍安寺(りょうあんじ)」は、室町時代に創建された禅寺です。

※金閣寺、仁和寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「金閣寺」の美しく輝く「金閣」を表す「舎利殿」の御朱印

【御朱印情報】京都府「仁和寺」の歴史と信仰を感じる「旧御室御所」と「御室弘法大師」の御朱印

室町時代の宝徳2年(1450年)、足利将軍の管領であった細川勝元(ほそかわかつもと)が、徳大寺家の別荘を譲り受け、臨済宗の僧・義天玄承(ぎてんげんしょう)を開山に迎えて龍安寺を創建しました。龍安寺の名前は、中国北宋時代の龍安山兜率寺(とそつじ)に由来するとされます。兜率寺の従悦禅師(じゅうえつぜんじ)が、のちに宰相となる張商英(ちょうしょうえい)に禅の教えを指導したことにちなんで名付けられたと伝わっています。

創建後しばらくして、龍安寺は応仁の乱によって焼失しましたが、その後、勝元の実子・細川政元(ほそかわまさもと)によって再興されました。さらに、明応8年(1499年)には方丈が建立されますが、江戸時代の寛政9年(1797年)の火災により方丈、開山堂、仏殿を失い、現在の方丈は塔頭・西源院(せいげんいん)の方丈を移築したものです。

龍安寺には、天下人・豊臣秀吉(とよとみひでよし)も幾度か訪れています。天正16年(1588年)、前田利家らとともに洛北で鷹狩りを行った際に、方丈庭園前の見事な枝垂れ桜を眺めて歌を詠みました。その短冊は寺宝として今も残っているそうです。

また、細川勝元夫妻や細川政元の墓が、開山・義天和尚の墓とともに現存し、龍安寺の歴史を今に伝えています。

平成6年(1994年)12月には、「古都京都の文化財」の構成資産のひとつとして、ユネスコの世界文化遺産にも登録され、多くの観光客や参拝者が訪れています。

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

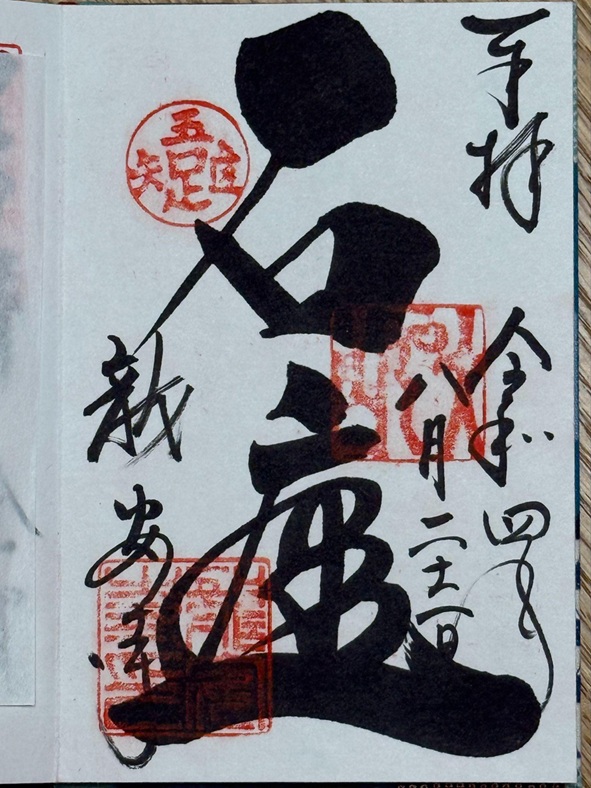

龍安寺の御朱印は「吾唯足知」「大雲山(山号)」「寺名」の印に、中央に「石庭」、「奉拝」「日付」「龍安寺」の墨書きが入るデザインで、志納料は300円です。9時から16時は御朱印帳への書き入れをしていただくことができ、受付時間外は拝観受付に書き置きタイプの御朱印が用意されています。なお、拝観者が多いときに御朱印帳に書き入れていただく場合は、受付に御朱印帳を預け、境内の見学を終えてから返していただく場合がありますので、時間に余裕をもって参拝に訪れてください。

御朱印に記される「石庭(せきてい)」とは、龍安寺の方丈庭園のことで、国の史跡および特別名勝にも指定されている枯山水庭園です。

枯山水は、大海原や渓谷といった雄大な自然の風景を、一滴の水も使わずに石や砂で表現する庭園様式で、鎌倉時代以降、禅宗の発展とともに広まりました。室町時代の中期に現在のような庭園の形式が確立しています。

枯山水庭園の代表格ともいえる龍安寺の石庭は、約75坪(幅25メートル・奥行10メートル)の長方形の庭に白砂を敷き、15個の石が、五・二・三・二・三の並びで配置されています。この庭は、室町時代に作庭されたと考えられていますが、作者は不明です。

石の配置の意図も明らかにされておらず、一般的に「虎の子渡しの庭」や「七五三の庭」と呼ばれています。大海や雲海に浮かぶ島々、「心」の字の配石、中国の五岳や禅の五山を表すともいわれますが、その意味をどう捉えるかは、見る人の想像にゆだねられています。

昭和50年(1975年)にイギリスのエリザベス女王夫妻が龍安寺を公式訪問した際に、石庭を称賛したというエピソードが有名です。このことが、龍安寺の石庭が世界的にも知られるきっかけのひとつになったそうです。

石庭から廊下を歩き、方丈の裏手に出ると「吾唯足知(われただたるをしる)」と刻まれた蹲踞(つくばい=茶室に入る前に手を清める手水鉢)があります。これは、お釈迦様が説かれた「知足のものは、貧しといえども富めり、不知足のものは、富めりといえども貧し」という「知足の心」を図案化したものだそうです。中央の穴を「口」の字に見立て、周りの4文字(「五」「隹」「疋」「矢」)と共用したデザインで、御朱印におされる朱印にも使われています。

石庭と墨書きされ、吾唯足知を図案化した朱印がおされる龍安寺の御朱印からは、禅の精神が伝わってくるように思います。

龍安寺の見どころのひとつに、大正時代末期から昭和初期に活躍した画家・皐月鶴翁(さつきかくおう)が描いた龍と北朝鮮の金剛山の襖絵があります。

私が訪れた時期は、元総理大臣で芸術家の細川護煕(ほそかわもりひろ)氏が描いた「雲龍図襖絵」が方丈で公開されていました。龍安寺を創建した細川勝元の550年遠忌を記念し、ゆかりのある細川護煕氏が描いたこの襖絵は、令和4年(2022年)に32面、令和5年(2023年)に8面奉納されました。毎年、方丈で期間限定の特別公開が行われているようです。

静寂に包まれた枯山水の世界と、雲間を力強く舞う龍の姿。まるで相反するように見えますが、この対比の中に、禅の奥深さがあるのかもしれません。

龍安寺は、枯山水庭園「石庭」と禅の教えを今に伝える、世界文化遺産にも登録されている禅寺です。計算された配置と静寂が織りなす石庭は、何を表しているのか明確な答えがなく、見る人の解釈にゆだねられています。また、境内の蹲踞に刻まれた「吾唯足知」の教えは、御朱印にも表現されており、禅の精神を象徴するものとなっています。静寂の中で、枯山水の美と禅の心に触れた後は、龍安寺の精神が込められた御朱印をいただいてみてはいかがでしょうか。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

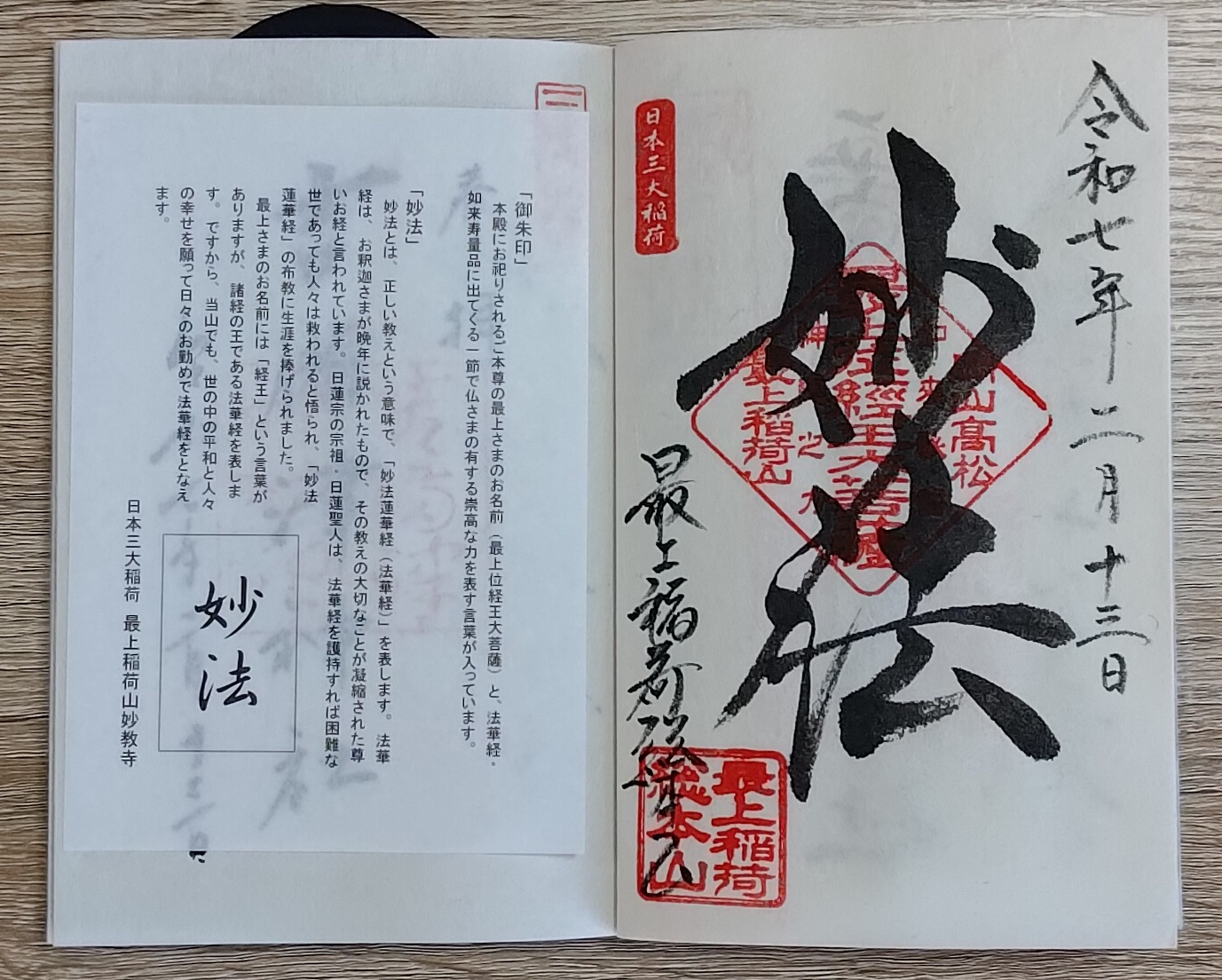

岡山県岡山市北区にある「最上稲荷」は、「日本三大稲荷」のひとつされ、岡山県内で屈指の参拝者数の多さを誇る日蓮宗の寺院です。日蓮宗ならではの「妙法」の御朱印や「南無妙法蓮華経」の御首題をいただくことができます。

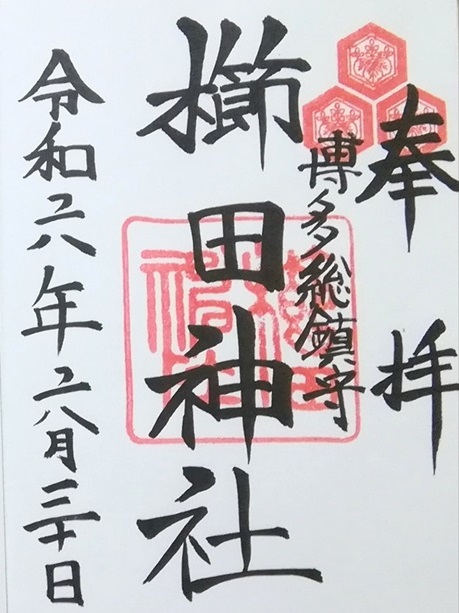

福岡県福岡市にある「櫛田神社」は、かつての博多の中心地で1200年以上の歴史を誇る古社で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「博多祇園山笠」が有名です。長く博多っ子に愛される「博多総鎮守」の御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、日本の伝統的な染色技法で染めた染物の布を採用しています。日本人の知恵と工夫で、また風土を活かして、独自の発展を遂げた染物の歴史や技法・染料の種類をご紹介します。

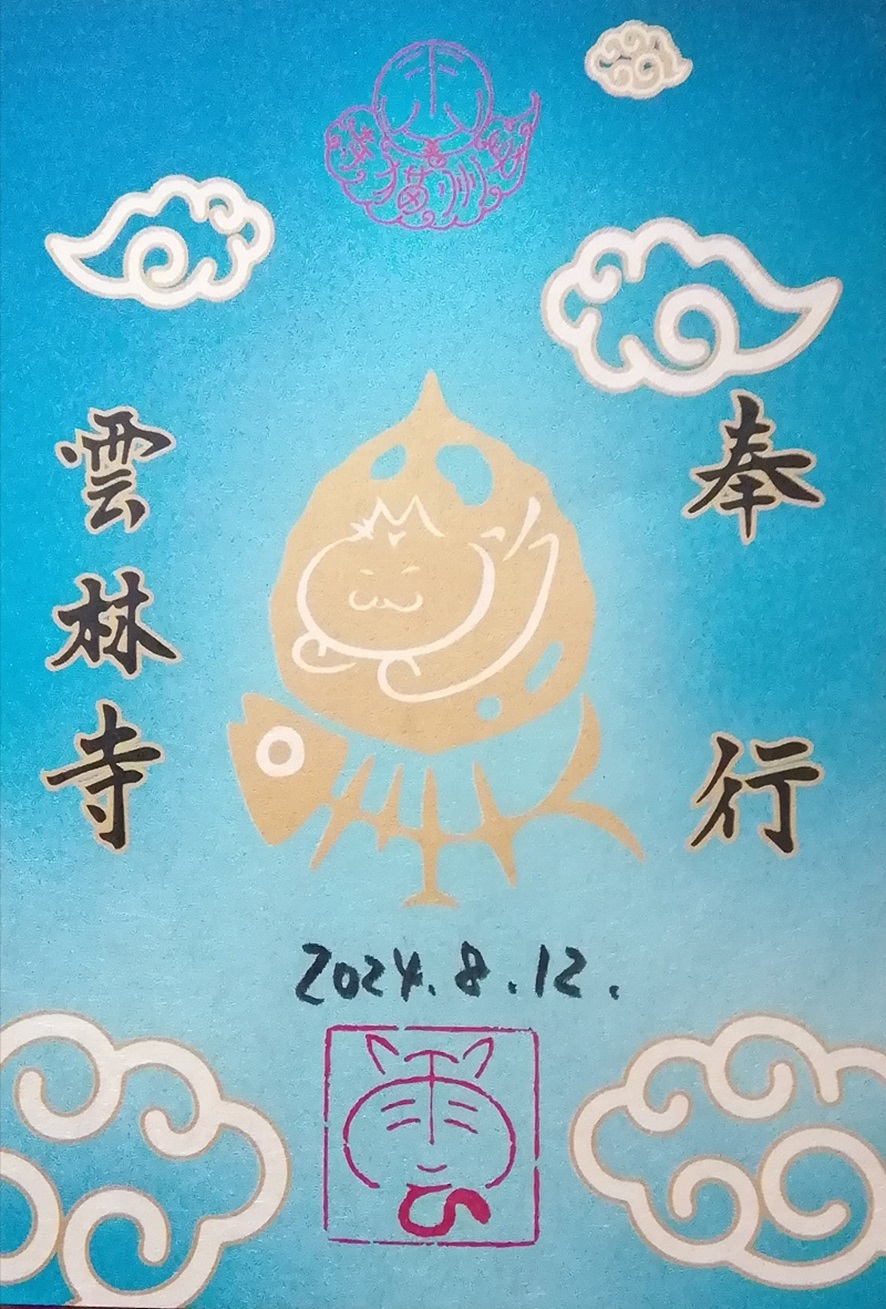

山口県萩市にある「雲林寺」は、猫の像や猫グッズがたくさんあるユニークなお寺で「ネコ寺」と呼ばれ親しまれています。猫が可愛くデザインされた季節限定の御朱印など、個性的な猫グッズを目当てに猫好きの人が多く訪れる人気スポットになっています。