- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

栃木県宇都宮市にある「宇都宮二荒山神社」は、宇都宮の祖神として信仰をあつめる神社です。「下野国一之宮」の伝統と格式を感じる御朱印の他、大国・恵比須のアート御朱印、郷土玩具「黄ぶな」をモチーフにした御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

栃木県宇都宮市の中心市街地にある「宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)」は、古代から地域の総鎮守として親しまれてきた神社です。平安時代から鎌倉時代にかけて各国で最も格式高い神社が一之宮(いちのみや)とされた際に、宇都宮二荒山神社は下野国(しもつけのくに)の一之宮となりました。「いちのみや」が訛り、現在の地名の宇都宮の由来になったという説もあります。

正式名称は「二荒山神社」ですが、同じ栃木県内の日光に鎮座する二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)と区別するため、地名をつけて宇都宮二荒山神社と呼ばれています。

主祭神・豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)は、第10代崇神天皇(すじんてんのう)の第一御子であり、勅命を受け東国を守護し、毛野国(けぬのくに、現在の栃木県と群馬県)の国土を拓きました。衣食住といった人々の生活基盤となる産業を奨励し、現在も宇都宮の祖神として信仰されています。豊城入彦命は武徳もあるとされ、藤原秀郷(ふじわらのひでさと)や源頼朝(みなもとのよりとも)、徳川家康(とくがわいえやす)など、各時代で関東を拠点にした名だたる武将からもあつく信仰されました。

長い歴史をもつ古社でありながら、近年では鳥居の立つ広場でバスケットボールの3×3の国際大会が開催されるなど、国際的な新しい取り組みにも積極的で、国の産業を奨励した祖神の姿を現代に体現しているかのようで、いろいろな方面から注目されています。

宇都宮二荒山神社では、複数種類の御朱印が授与されています。

通常の御朱印は、社務所で受付後に番号札を受け取り、待ち時間10分ほどで御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

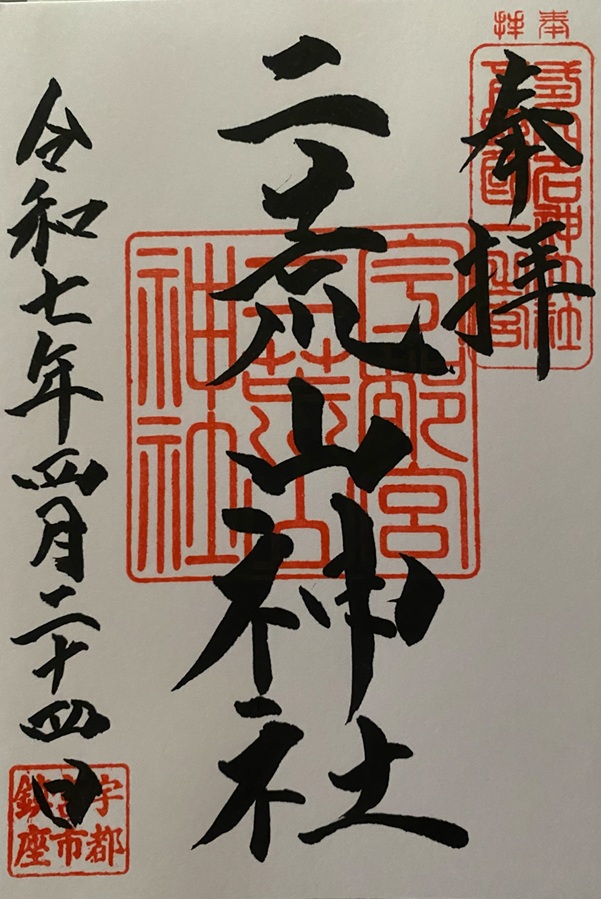

中央に力強く「奉拝」「二荒山神社」と墨書きされ、「奉拝 下野國一之宮 河内名神大社」「宇都宮二荒山神社」「宇都宮市鎮座」の朱印がおされるデザインです。

朱印に下野国一之宮として信仰をあつめてきた格式の高さが示されています。宇都宮二荒山神社は古代より、延喜式内社、名神大社、一之宮と地域の中核的な位を授けられ、明治維新後は国幣中社に列せられた歴史があります。

地元では、宇都宮二荒山神社に参拝すれば下野国にある全ての神社の御利益を受けられるとされ、地域の総氏神とされる由緒が、御朱印から感じ取ることができます。

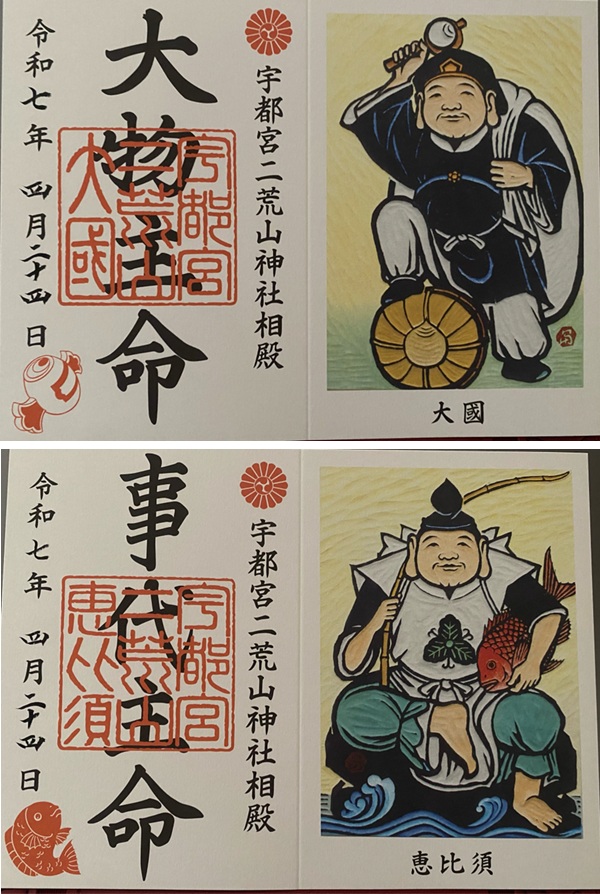

宇都宮二荒山神社では、大国と恵比須が描かれたアート御朱印も授与されていて、見開きサイズカラー2枚1組で、初穂料は1,000円でした。

印刷で、左頁に「宇都宮二荒山神社相殿」、それぞれに「大物主命」「事代主命」の記載、朱印印刷で「宇都宮二荒山大國」「宇都宮二荒山恵比須」と菊と三つ巴を合わせた神紋、小槌と鯛が描かれています。各右頁には、二神のお姿がデザインされています。参拝日のみその場で記載していただけます。

主祭神・豊城入彦命の四世孫・奈良別君(ならわけのきみ)は、祖神の偉業を讃え、御神霊を宇都宮二荒山神社下之宮へ祀り、下野国を治めるにあたり、国土開拓の神である大物主命(おおものぬしのみこと)と事代主命(ことしろぬしのみこと)を合わせて祀ったと伝わっています。

大物主命と事代主命は、七福神にも名を連ねる大国、恵比須と同一視されていることから、宇都宮二荒山神社の相殿の御朱印として表現されています。

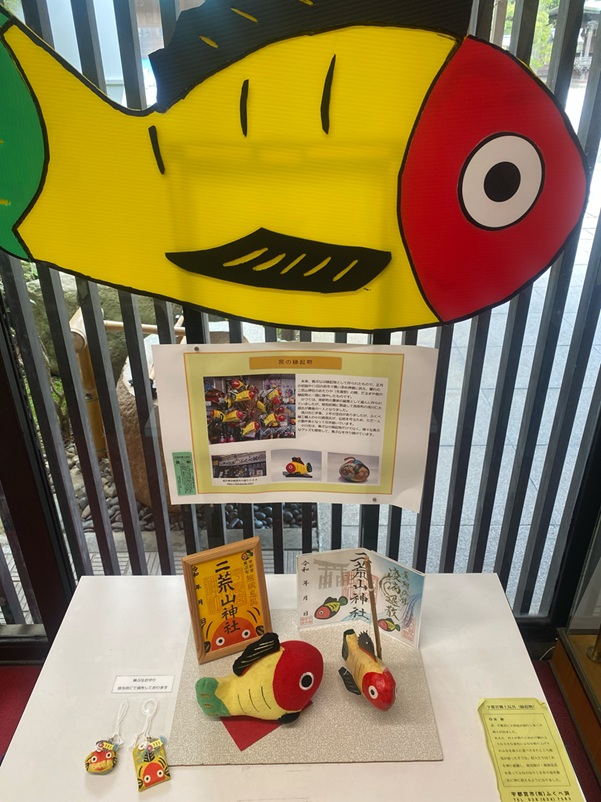

御朱印のバリエーションとして、郷土玩具「黄ぶな」がデザインされた御朱印も授与されていました。

見開きサイズと通常サイズの2種類があり、初穂料はそれぞれ500円でした。見開きサイズは、台紙に川の流れと大鳥居が描かれ、「黄鮒伝説 疫病退散」の金文字が印象的なデザインです。通常サイズは、黄色い台紙に黄鮒の顔がポップに描かれ、「無病息災」の赤文字が強調されているデザインです。

黄ぶなは、宇都宮で無病息災を祈る縁起物として親しまれています。

江戸時代に天然痘が大流行し、有効な薬もなく、住民たちはどうすることもできませんでした。ところが、ある人物が田川で黄色い鮒を釣り上げ、それを病人に食べさせたところ、病気が治っただけでなく、長く病気にかからなくなったそうです。しかし、黄ぶなはそう簡単に釣れないため、張子で黄ぶなを作り、無病息災を願ってお正月に軒下にぶら下げる習慣ができたとされています。

この民話が元になり、現代の宇都宮でも街のいろいろなところで黄ぶなをモチーフにした造作物をみることができます。

宇都宮二荒山神社の境内には、江戸時代に活躍した俳人であり画家の与謝蕪村(よさぶそん)の句碑があります。

蕪村は宇都宮二荒山神社で、新年を告げる明けの鶏が神社の柱で羽を勢いよく羽ばたかせながら今年初めての一声をあげているという意味の

鶏は羽に はつねをうつの 宮桂 (とりははに はつねをうつの みやばしら)

という句を詠みました。

この句は、宰鳥(さいちょう)の号で詠まれ、この句を最後に以降は蕪村の号を名乗ることになることから、俳諧師の師匠として名乗りをあげたと自分と明けの鶏を重ねた意味があるとされています。

宇都宮二荒山神社は、宇都宮の祖神として古くから信仰をあつめ、現代においても地域で重要な役割を果たしています。「下野国一之宮」の御朱印からは、格式の高さと歴史伝統を感じることができるでしょう。大国・恵比須のアート御朱印や、伝統玩具「黄ぶな」をモチーフにした御朱印など、御朱印のバリエーションもありますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:おみき

日本の伝統文化や食文化に傾倒するライター。日本茶スペシャリストとしても活動しています。小学生から社会人に至るまで巫女を経験し、神社の境内が心の拠り所です。北関東を中心に全国の神社仏閣を巡り御朱印を集めており、皆様と御朱印巡りの楽しさを共有できましたら幸いです。

スポンサーリンク

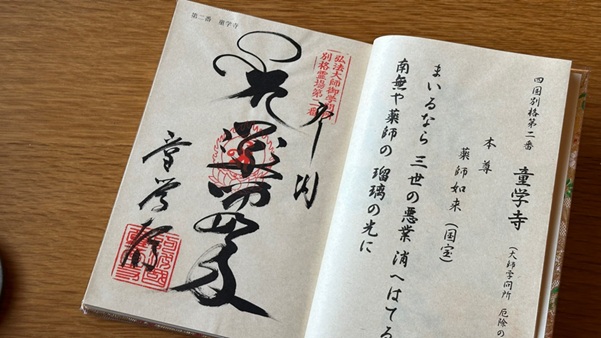

徳島県石井町にある「童学寺(どうがくじ)」は、創建から1300年ほどの歴史があるとされている古寺です。弘法大師空海が幼少期にこの地で学んだ伝説があり、弘法大師空海とご縁を結ぶ四国別格二十霊場の伝統的な納経や、名物である「藤」をモチーフにした期間限定御朱印などをご紹介します。

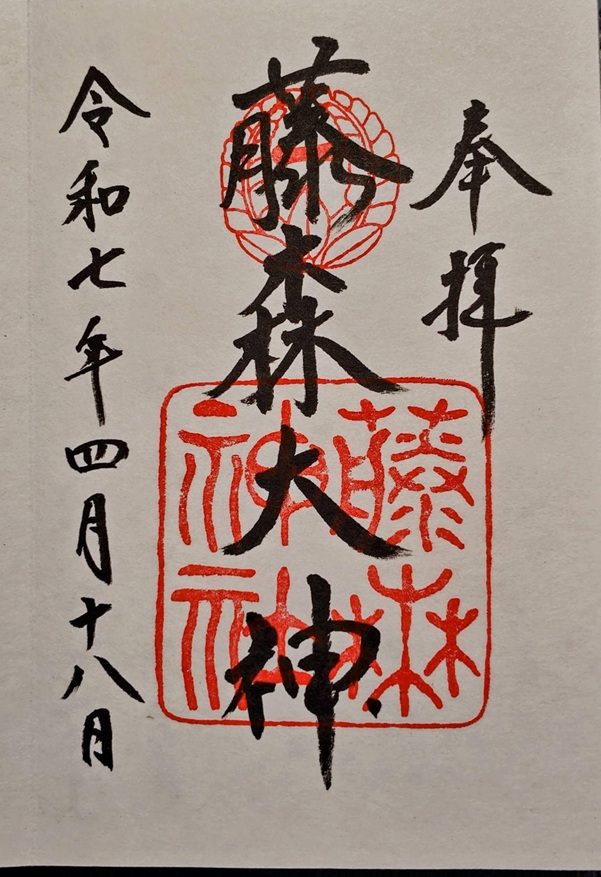

京都府京都市伏見区にある「藤森神社」は、「菖蒲の節句」発祥の神社として知られ、学問・勝運・馬の神様として広く崇敬されています。藤森神社では、舎人親王を表す「藤森大神」の御朱印のほか、京都刀剣めぐりや紫陽花まつりなどイベントにあわせて授与される御朱印など、多種多彩なデザインの御朱印をいただくことができます。

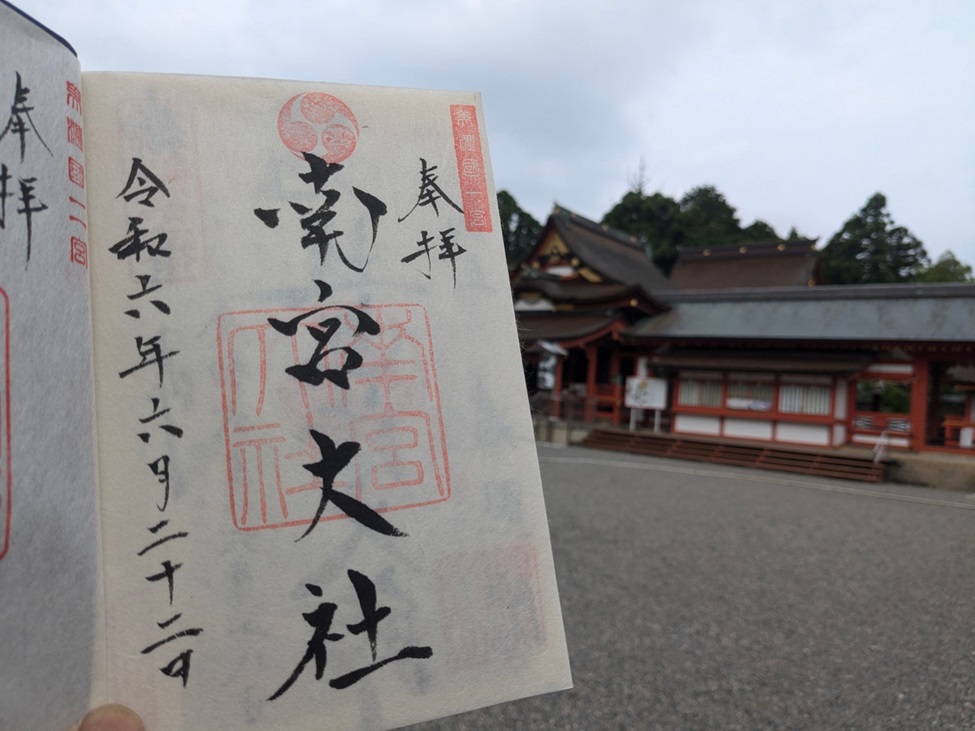

岐阜県垂井町にある「南宮大社」は、「美濃国一宮」として長く崇敬され、関ケ原の戦いの戦地で徳川家とも関係も深い神社です。美濃国一宮の御朱印のほかに、複数の境内社の御朱印もいただくことができます。

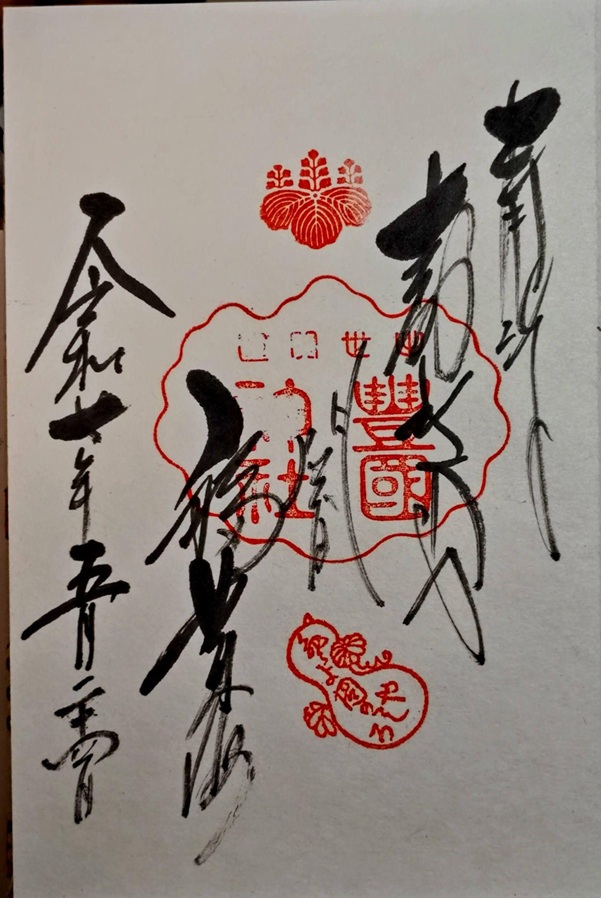

京都府京都市東山区にある「豊国神社」は、天下人・豊臣秀吉を祀る神社で、出世・開運の御神徳で広く信仰されています。御朱印には秀吉の馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」が記され、所蔵する刀剣「骨喰藤四郎」をモチーフにしたアート御朱印など限定御朱印が授与されていることでも話題になっています。