- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

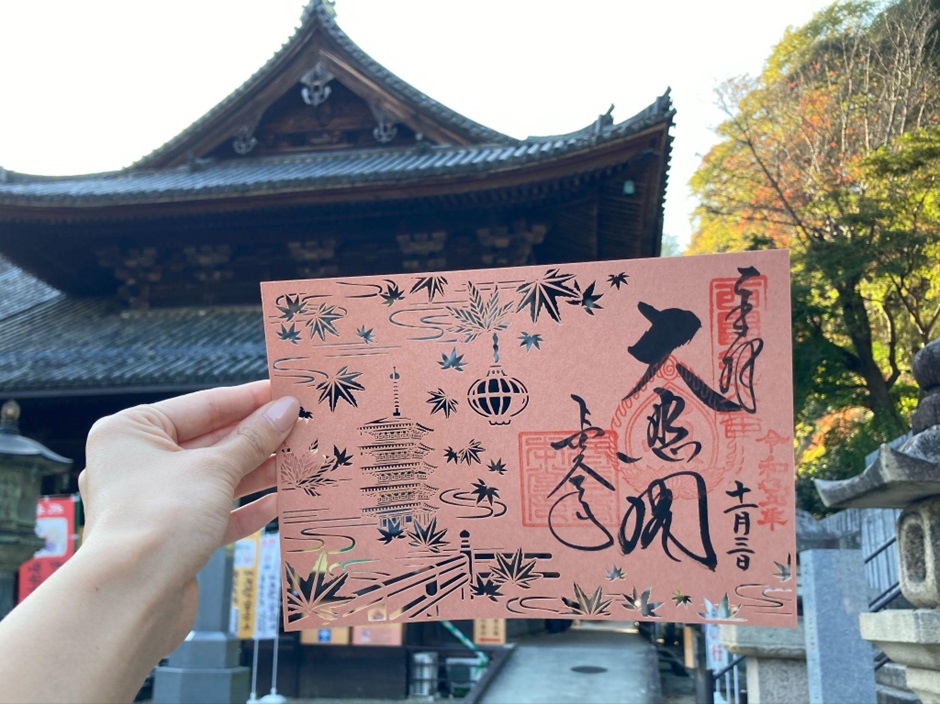

奈良県桜井市にある「長谷寺」は、観音信仰・長谷信仰の拠点の大寺院で、四季折々の花を鑑賞できる「花の御寺」として知られています。季節の限定切り絵御朱印など季節・祭事にあわせたいろいろなデザインの限定御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

奈良県桜井市にある「長谷寺(はせでら)」は、奈良時代に聖武天皇の勅願で徳道上人が十一面観世音菩薩を祀ったのが始まりと伝わっています。徳道上人は観音信仰に篤く、西国三十三所観音霊場を開いた大徳としても知られ、長谷寺は西国三十三所観音霊場の根本道場ともされたことから、長谷詣、長谷信仰が全国に広がりました。

長谷寺は、季節によってさまざまな花が楽しめるお寺です。春には桜、牡丹、しゃくなげ、夏は紫陽花、秋にはもみじが鑑賞できます。なかでも牡丹が有名で、150種類7000株が咲き誇り、1~2月には雪景色の中の冬牡丹、4月下旬~5月下旬は牡丹の花が見頃になります。境内で四季を通じて美しい花が咲くことから「花の御寺(みてら)」と呼ばれ、多くの参拝者が訪れます。

この投稿をInstagramで見る

私が参拝したのは秋で、10月上旬から11月下旬の紅葉が始まる前の時期は、境内で咲く花があまりないため、2023年から「菊回廊」が催されるようになり、100種類、500鉢の菊の鉢植えが本堂近くの参道に並んでいました。

境内入口の仁王門をくぐった先に続く「登廊(のぼりろう)」も長谷寺の特徴のひとつです。長さが108間(約200m)あり、煩悩の数にちなんでいます。上・中・下の三廊にわかれていて、緩やかではありますが、階段が399段もあります。登廊の両脇には、季節によって牡丹などの美しい花が咲きます。

長谷寺では、本堂の別名である「大悲閣(だいひかく)」と墨書きされた御朱印をいただくことができます。令和5年(2023年)の秋に参拝した私は、限定の切り絵御朱印をいただきました。

大悲閣の意味は「大きな悲しみ」ではなく、観音菩薩の「慈悲」からきています。御本尊の十一面観世音菩薩は慈悲の心が深く、人々の苦しみを抜き去るご利益が強い仏様です。

長谷寺の十一面観世音菩薩立像は、方形の大磐石(だいばんじゃく)と呼ばれる台座に立ち、左手に宝瓶(ほうびょう)、右手には念珠と錫杖(しゃくじょう)を持っているのが特徴です。本来は地蔵菩薩の持ち物である錫杖を持つ独特なお姿は「長谷寺式」と呼ばれています。木造では日本最大級といわれており、高さが10.18mあり、特別拝観の期間中は像の足に触れることが可能です。

この投稿をInstagramで見る

また、限定の切り絵御朱印に描かれている五重塔は、戦後の日本で初めて建てられた五重塔で「昭和の名塔」と呼ばれています。純和様式の整った形で、背景とよく調和がとれており、光彩を放っています。

仁王門から登廊を登りきった正面奥には愛染堂(あいぜんどう)があります。愛染堂は、耐水性・耐火性に優れた陶器製の本瓦葺(ほんがわらぶき)で、台風の多い日本に適した造りになっています。飛鳥時代に中国・朝鮮半島から寺院建築の技術とともに伝来しました。

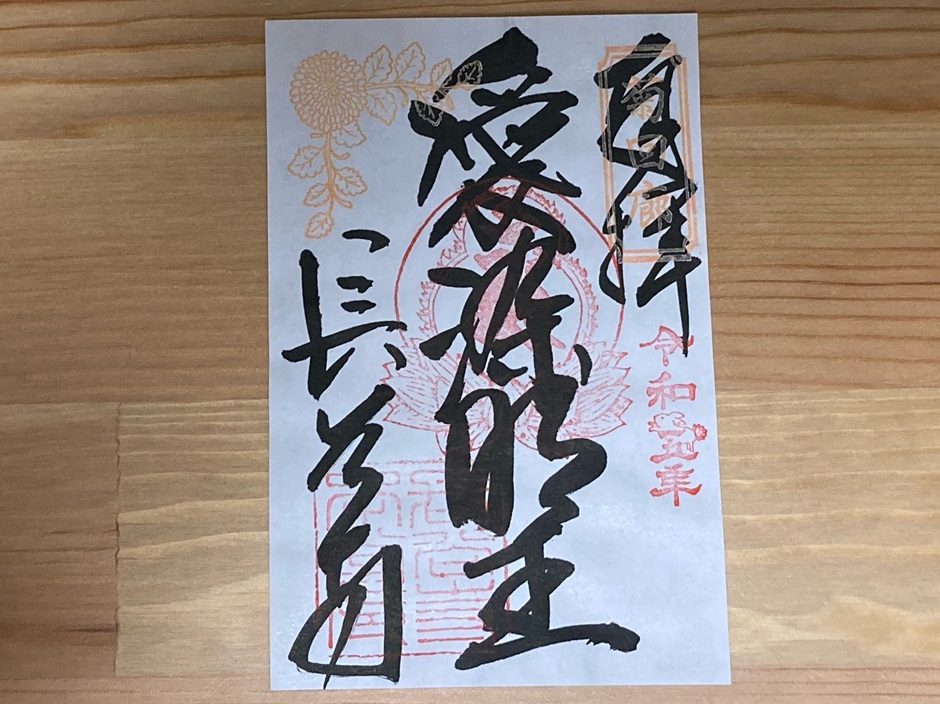

愛染堂の内陣には、愛染明王像が安置されており、愛染明王の御朱印もいただくことができます。

この投稿をInstagramで見る

私がいただいた御朱印以外にもいろいろな御朱印が授与されていて、季節や祭事にあわせて限定の特別な御朱印の授与がありますので、季節によって変わる境内の景色の思い出に御朱印をいただくのがおすすめです。

この投稿をInstagramで見る

長谷寺は、西国三十三所観音霊場の根本道場とされ、観音信仰・長谷信仰の拠点としてたくさんの参拝者が訪れる古刹です。「花の御寺」と呼ばれる季節ごとに変化する境内の景色は見どころ満載ですので、いろいろなデザインの季節にちなんだ限定御朱印の美しさとともに楽しんでみてください。

※長谷寺は西国三十三所8番札所でもあり、巡拝の際にいただく御本尊・十一面観音菩薩の御朱印が以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「長谷寺」の西国三十三所のルーツともいえる御朱印

※関係が深い神奈川県鎌倉市の長谷寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】神奈川県「長谷寺」の四季折々の境内の景色を表現した季節限定御朱印

ライター:ゆかりーぬ

神社仏閣巡り好きのライター。特に仏像を見るのが大好きです。訪れた神社仏閣では必ず御朱印をいただいており、周辺の観光やご当地グルメも楽しんでいます。自ら足を運んだ神社仏閣の魅力をお伝えします。

スポンサーリンク

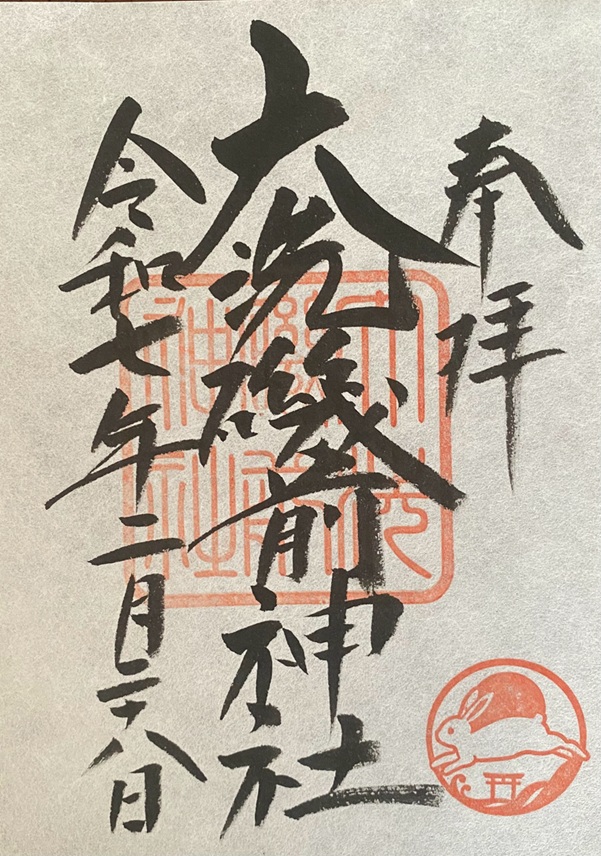

茨城県大洗町にある「大洗磯前神社」は、太平洋を望むようにたつロケーションが有名な古社です。一種類のみのこだわりの御朱印には、神話「因幡の白兎」や神域「神磯の鳥居」の日の出の様子が表現され、御神徳を大いに授けられたことを実感できます。

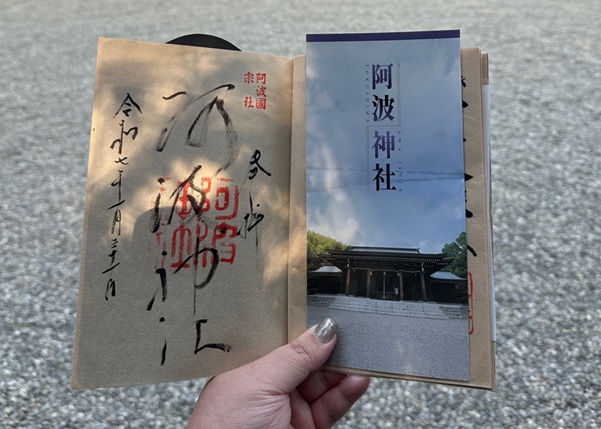

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

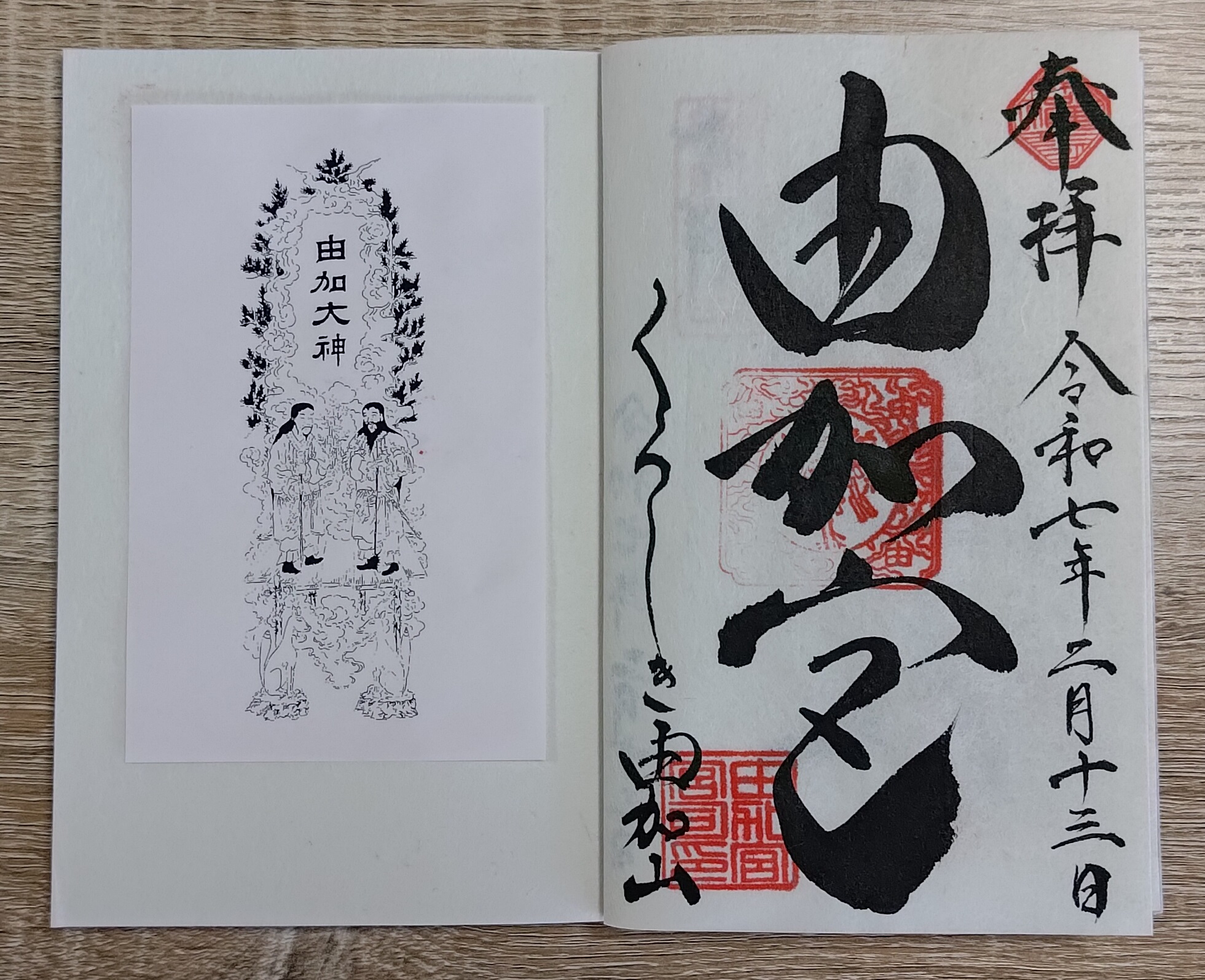

岡山県倉敷市にある「由加神社本宮」は、太古の磐座信仰の聖地で、ご祭神・由加大神のご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。極太書体が特徴の達筆な御朱印をオーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

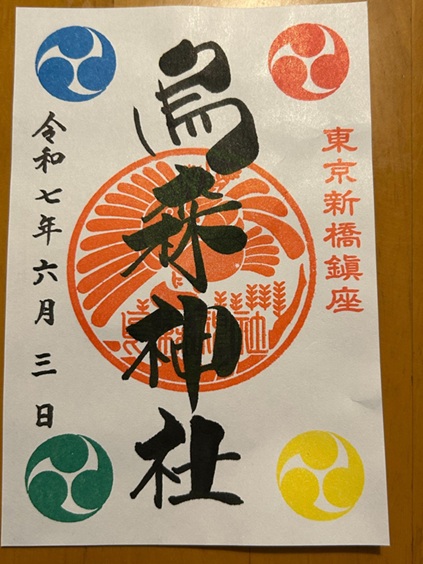

東京都港区にある「烏森神社」は、商売繁盛、技芸上達、家内安全、諸事円満、福貴繁栄、必勝祈願成就など、幅広いご利益があるとされ、広く信仰されている神社です。4色の巴紋と由緒ある烏の社紋が特徴的な御朱印が人気で、カラフルな限定御朱印も授与されるたびに話題になっています。