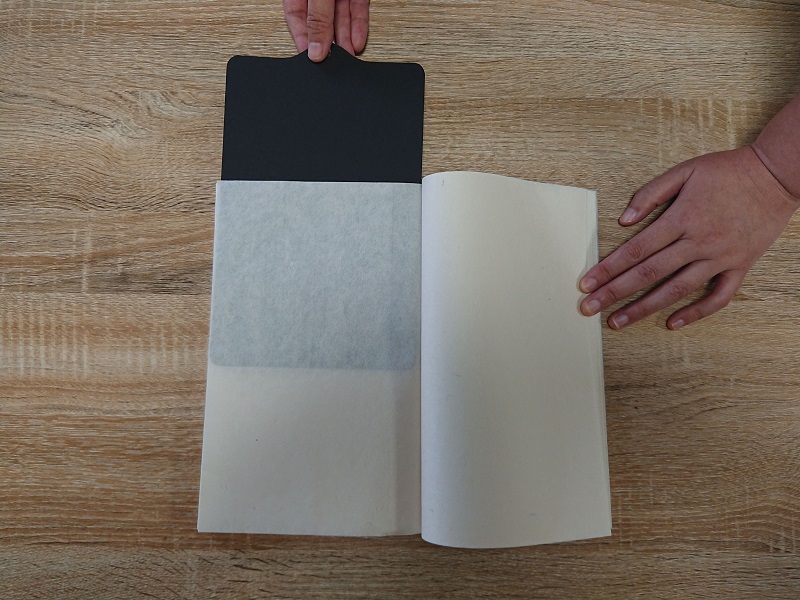

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛媛県松山市にある「三津厳島神社」は、1400年以上の歴史があるとされ、安全祈願の神社として知られています。流れるような書体が美しい通常御朱印のほか、地域のアーティストと連携したアート御朱印を月替わりで授与するなどしていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

スポンサーリンク

愛媛県松山市の港町・三津エリアにある「三津厳島神社(みついつくしまじんじゃ)」は、歴代松山藩主が参勤交代前に参拝するなど古くから地元で信仰をあつめている神社です。

三津厳島神社の歴史は古く、創建は1400年以上前の第32代崇峻天皇(すしゅんてんのう、在位587年~592年)の時代であるといわれています。筑紫国(ちくしのくに、現在の福岡県)の宗像大社(むなかたたいしゃ)から勧請し、三津の地に鎮座されたのが始まりとされ、その後、第42代文武天皇(もんむてんのう、在位697年~707年)の時代に東山の地(現在の古三津地区新屋敷あたり)に神殿が新築され、神亀元年(724年)に安芸国(あきのくに、現在の広島県)の厳島神社から再度勧請されたと伝わっています。

現在地には戦国時代末期・江戸時代初頭の慶長7年(1602年)に遷座しています。江戸時代には参勤交代に出る歴代松山藩主が参拝し、道中の安全を祈願して三津浜の港から船で出発していたそうです。

※厳島神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】安芸の宮島にある世界遺産の広島県「厳島神社」の御朱印

御祭神は、市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)、湍津姫命(タギツヒメノミコト)、田心姫命(タゴリヒメノミコト)の3柱で、この神々を総称して「宗像三女神(むなかたさんじょしん)」と呼ばれています。宗像三女神は別名・道主貴之神(みちぬしのむちのかみ)とも呼ばれ、陸上・海上・航空すべての安全を守る外難防御の神として信仰されています。

明治4年(1871年)に大国主命(オオクニヌシノミコト)、小彦名命(スクナヒコナノミコト)、事代主神(コトシロヌシノカミ)など複数の神々が合祀され、郷社に列せられました。

三津厳島神社にはさまざまな見どころがありますが、なかでも金色の装飾が美しい拝殿は必見です。屋根は平成27年(2015年)に瓦葺きから銅板葺きに改修されましたが、一般的な銅板葺きの屋根とは違い、瓦屋根のように銅板が葺かれているのが特徴で、このような形式は全国的にも珍しいものだそうです。

三津厳島神では、通年いただける御朱印のほか、デザインが月替わりのアート御朱印などさまざまな御朱印が授与されています。

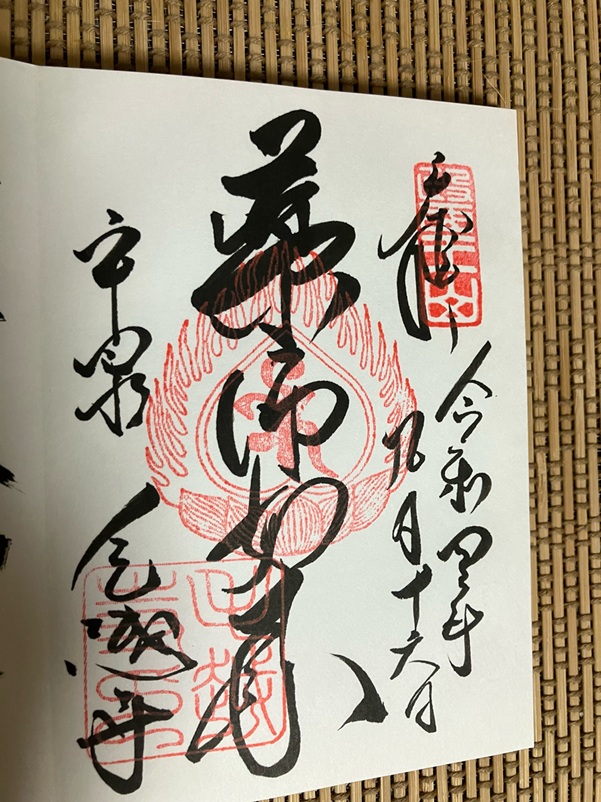

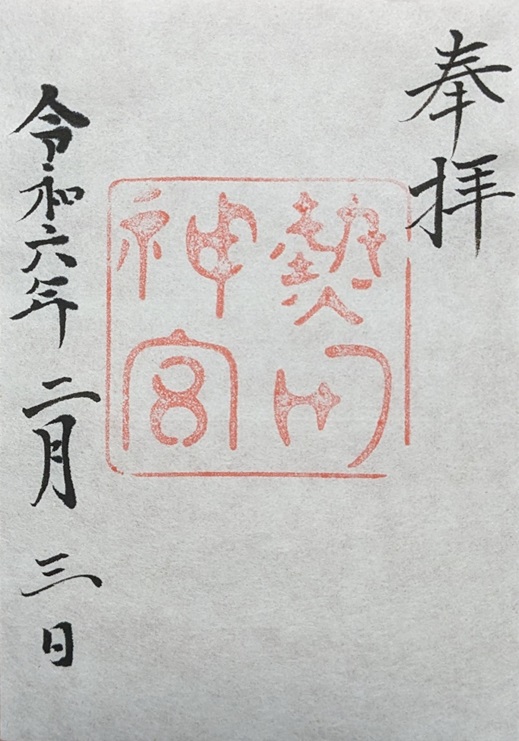

通常御朱印の印は中央上に社紋の「三つ盛り二重亀甲に花菱」、中央下に「厳島神社」がおされ、墨書きは右側に「奉拝」、中央右に「三津」、中央に「厳島神社」、左側に参拝した日付が入ります。

亀甲に花菱の紋は、六角形が長寿の象徴である亀の甲羅を表し、花菱が華やかで縁起の良い花びらを表現していることから、特に平安時代から衣料や調度品などの文様として多く用いられてきました。亀甲に花菱を3つ組み合わせるのは、宗像三女神を表しているといわれていて、広島県の厳島神社でも神紋に採用されています。

私が参拝したときは、たまたま宮司さんがご不在だったため書置きで拝受しましたが、通常御朱印は本来は御朱印帳に直書きしていただけます。書置きでも印刷ではなく手書きされたもので、流れるような書体と朱印のコントラストがとても美しく、次回は私がオーダーメイドの注文をした特別な御朱印帳「千年帳」に直書きで拝受したいと思っています。

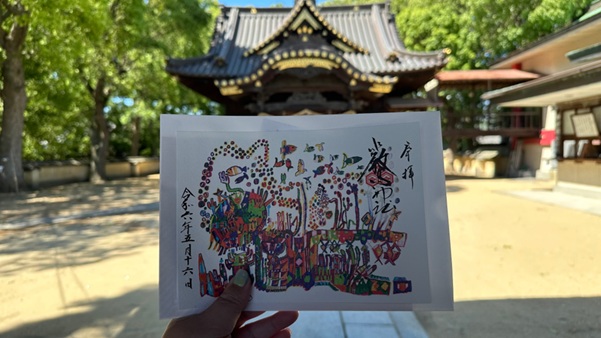

三津厳島神社では、地元のイラストレーターなどが手がけたアートな見開き御朱印も授与されています。アート御朱印は書置きのみで、月ごとにデザインが替わり、数量限定での授与なので、確実に拝受したい場合は月初めに参拝するのがおすすめです。

私が参拝したときにいただいたのは、愛媛県障がい者サポートセンターの協力により障がいを持つ人が描いた「海とかいそう」という作品をもとにした御朱印でした。写真では少し暗くなってしまいましたが、大小さまざまな魚を中心に色鮮やかな海の世界がポップに表現されていて、斬新な色づかいが印象的でした。

こちらのアート御朱印は右上に「奉拝」、「厳島神社」、左側に参拝した日付が入り、朱印は社紋の「三つ盛り二重亀甲に花菱」がおされています。アートが主役の御朱印なので、文字や朱印は控えめなサイズ感です。

そのほか、私は未拝受ですが、三津厳島神社は松山市周辺の神社仏閣で構成された「伊予七福神霊場」で寿老人をお祀りしているので、そちらの御朱印もいただけます。

祭礼や季節によっては切り絵御朱印など特別御朱印が授与される場合もあり、月替わりのアート御朱印の紹介を含め、三津厳島神社の公式ホームページやインスタグラムで情報発信されていますので、参拝前にチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

三津厳島神社を訪れた際には、参道の注連柱に注目してみてください。

向かって右側には「年豊(ねんぽう)」、左側には「人楽(じんらく)」と書かれていて、五穀の実りが豊かで人々が楽しむという意味があり、松山出身の書家・三輪田米山(みわだべいざん)が明治18年(1885年)に揮毫したものです。

三輪田米山は、江戸時代後期から明治時代にかけて活躍し、明治天皇にも書道を教えたといわれています。当時の三津厳島神社宮司が三輪田米山と交流があった縁で奉納されたもので、米山の多数ある石碑作品のなかでもとくに優れた名品と評価される貴重なものです。

三津厳島神社は長い歴史がある神社で、地元の高校生が手がける花手水や地元のイラストレーターなどが手がけるアート御朱印を授与するなど、さまざまな地域密着型の取り組みも行っています。今回ご紹介した以外にも祭礼や季節によって特別御朱印が授与されることもあり、多彩な御朱印が話題になっていますので、松山で御朱印巡りをするときにはぜひ参拝してみてくださいね。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「若宮八幡社」は、江戸時代には尾張徳川家の氏神として崇敬をあつめ、「名古屋総鎮守」として長きにわたり地域の平安と繁栄を見守り続けてきた神社です。長い信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事にあわせて多彩な限定御朱印も授与されています。

岩手県平泉町にある「毛越寺」は天台宗の古刹で、浄土の世界観を表現した広大な境内はユネスコ世界文化遺産にも登録されています。伝統的なデザインの「薬師如来」の御朱印は、浄土の癒しが表現されています。

神仏を参拝した証としていただく御朱印を記す御朱印帳は大切に扱いたいもの。御朱印帳を大切に扱うにはどのようにすればよいのか、使い方のポイントを解説します。 (さらに…)

愛知県で初詣の参拝者数が多い上位5寺社(熱田神宮、豊川稲荷、大須観音、犬山成田山、真清田神社)の概要といただける御朱印の情報をまとめてご紹介します。