- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市にある「隨心院」は、小野小町ゆかりの寺院として知られ、近年はフォトジェニックな空間演出や可愛らしい授与品が人気です。定期的に授与される限定の御朱印は趣向が凝らされていて、御朱印巡りでも注目のスポットです。

スポンサーリンク

京都府京都市山科区にある「隨心院(ずいしんいん)」は、真言宗善通寺派の大本山で、弘法大師空海より8代目の弟子にあたる仁海僧正が開基し、正暦2年(991年)に寺院を建立したと伝わる古刹です。

絶世の美女といわれ、平安時代前期に活躍した歌人「小野小町(おののこまち)」が、晩年をすごした場所としても知られています。近年は、小野小町の美貌にあやかったフォトジェニックな空間の演出や、可愛いらしい限定御朱印・絵馬などが人気となり、寺社仏閣や仏教に詳しくない人でも楽しめる要素がたくさんあることから、多くの人が訪れています。

隨心院でいただける御朱印は、通常のオーソドックスな御朱印のほかに、期間限定でいろいろな御朱印が授与されています。建物の入口にあたる庫裡(くり)の拝観受付で御朱印をいただくことができます。

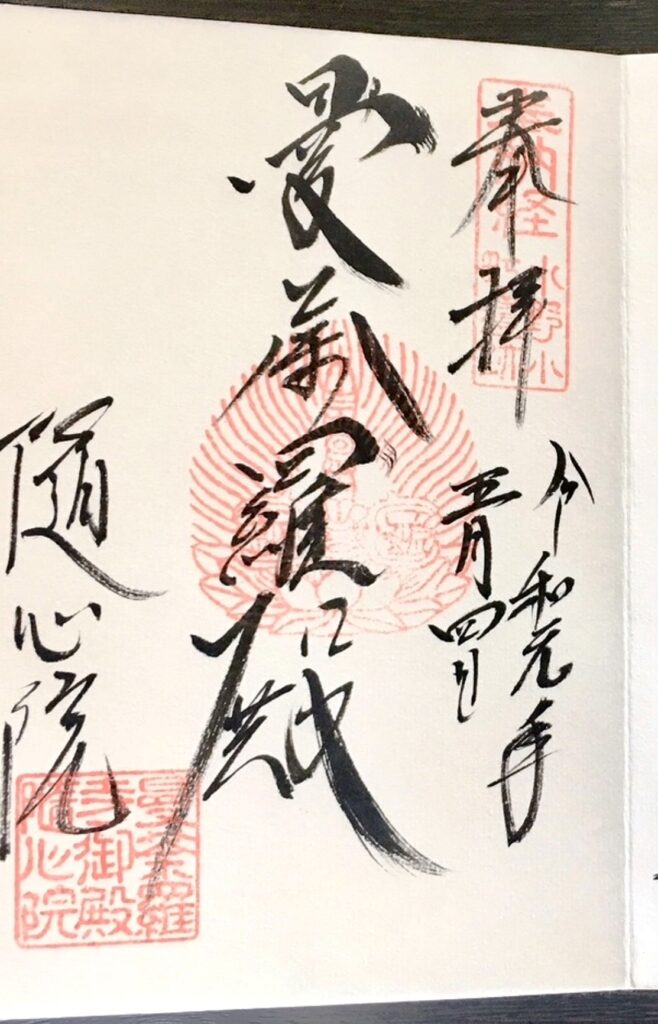

通常のオーソドックスな御朱印は、隨心院が元は曼荼羅寺の子房として建立された歴史があることから、「曼荼羅殿」という墨書きが入るデザインで、納経料は500円でした。

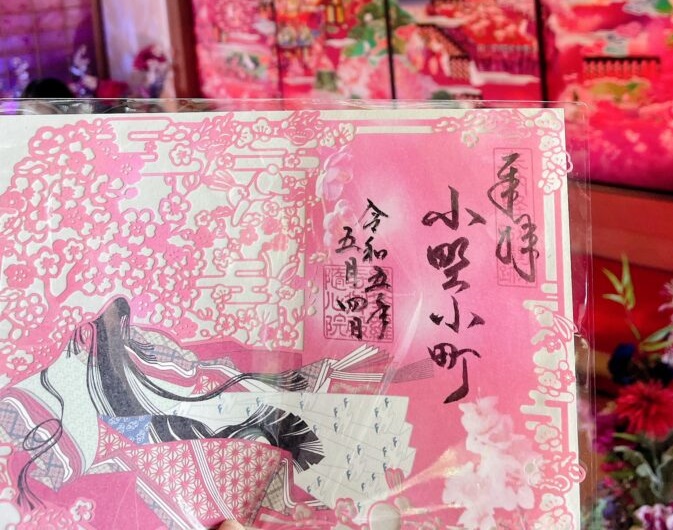

限定の御朱印は、その都度デザインが変わり、期間と数量が限定で授与されます。令和5年春限定で授与されていた、小野小町が描かれた切り絵タイプの御朱印は「ピンク色でかわいすぎる」と、女性に大人気だったようで、奉納料1,000円でいただきました。

令和4年秋にはもみじがデザインされた御朱印が授与されていました。隨心院公式のホームページやインスタグラムで御朱印の情報も発信されていますので、チェックしてみてくださいね。

この投稿をInstagramで見る

仏教には「十三佛まいり」という信仰があります。人が亡くなると、その人の冥福を祈って、初七日から三十三回忌まで13回の法要を行います。それぞれの回忌には、死者を守護する仏さまがいらっしゃって、13の仏さまに罪科を取り除いてもらうことで成仏できるという考えに基づいています。

特定のエリアでこの13の仏さまを祀っている寺院を巡る「十三佛霊場」が全国各地に存在し、京都にも「京都十三佛霊場」があり、隨心院は11番札所になっていて「阿閦如来(あしゅくにょらい)」が祀られています。

霊場巡りといえば、四国八十八ヶ所霊場や西国三十三所などが有名ですが、札所が広範囲にわたるため、すべてまわるのに時間や労力がかかります。もう少し気軽に霊場巡りを始めてみたいという人には十三佛霊場巡りはおすすめです。

特に京都十三佛霊場には、春に御室桜が満開に咲き誇り、人気のお花見スポットの「仁和寺(にんなじ)」や、京都のシンボルで国宝の五重塔が目を引く「東寺(とうじ)」など、観光名所にもなっている寺院も含まれますので、観光も楽しみながら巡るのがおすすめです。札所は京都市内に密集しているので、ゆっくり巡っても2~3日あればすべての札所を訪れることができると思います。

※東寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「東寺」の「弘法大師空海」の教えを伝える御朱印

御朱印巡りとしても、特定のテーマに沿った御朱印を集めて完成させるのは達成感があると思います。隨心院では京都十三佛霊場の阿閦如来の御朱印も授与されています。

隨心院の見どころは、なんといっても小野小町に関連する史跡や文化財です。世界三大美女のひとりとされ、絶世の美女とうたわれた小野小町は、平安時代の女流歌人であり、六歌仙のひとりでもあったことから、隨心院でお参りすると文章スキルの上達のご利益があるともいわれています。

また、小野小町の美貌にあやかり、縁結びや美人祈願で訪れる女性もいるのだとか。美貌と才能に恵まれた小野小町には多くのモテエピソードがあり、隨心院には伝説が多く残されています。水面に映る自分の姿を見て化粧をしたとされる化粧井戸や、生涯もらった1000通近いラブレターが埋められているとされる文塚などがあります。

また、最近、インスタ映え・フォトジェニックと話題になっているのがピンクの襖絵です。能の間に奉納されている「極彩色梅匂小町絵図」は、妖艶かつ鮮やかで、私は心を奪われてしまいました。

春の隨心院に咲き誇る「はねず梅」をイメージしたきらびやかな色で描かれており、その存在感に心が踊ります。秋田県で生まれた小野小町が、京都御所で宮仕えをする様子、隨心院で過ごしながら晩年を迎える様子など4面にわかれて小野小町の一生を表現しているそうです。小野小町と同じく、世界三大美女とされている楊貴妃やクレオパトラも描かれているようなので、ぜひ探してみてくださいね。

この襖絵は、じっくり見ていると、初見の印象とは違ってみえてくるといわれています。小野小町が生きた時代の背景を想像し、隨心院の長い歴史や現代に引き継がれる文化にもぜひ着目していただきたいと思います。

隨心院は、京都市南東部の山科区にあり、京都駅から電車で30分ほどかかり、京都市中心市街地からは少し離れた場所にあるので、比較的静かにゆったりと拝観できる寺院です。近くには、世界遺産にもなっている、豊臣秀吉の醍醐の花見でも有名な「醍醐寺(だいごじ)」もありますので、あわせて訪れるのもおすすめです。

隨心院の小野小町に関するエピソードや、アーティスティックな演出、特別感のある限定御朱印などは、寺院を訪れるハードルを下げてくれていると思います。寺院を訪れるのは敷居が高いと思っている人も、インスタ映え、恋愛成就祈願など、どのようなきっかけでもよいので、まずは足を運んでみて、自分なりに楽しめば、寺院巡りや御朱印巡りの魅力にはまってしまうかもしれません。

寺院を参拝した証明となり思い出にもなる御朱印もぜひいただいてみてください。

※近隣にある醍醐寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「醍醐寺」の「理源大師聖宝」の教えを伝える御朱印

ライター:ねこみみ

京都に恋したWebライター。京都の神社仏閣を巡り、文化や歴史を知ることに情熱を注いでいます。また、御朱印集めも趣味で、2冊目の御朱印帳がすべて埋まりそうです。神社仏閣を巡り、自ら肌で感じた感動や想いを、言葉に乗せて発信していきたいと思っています。

スポンサーリンク

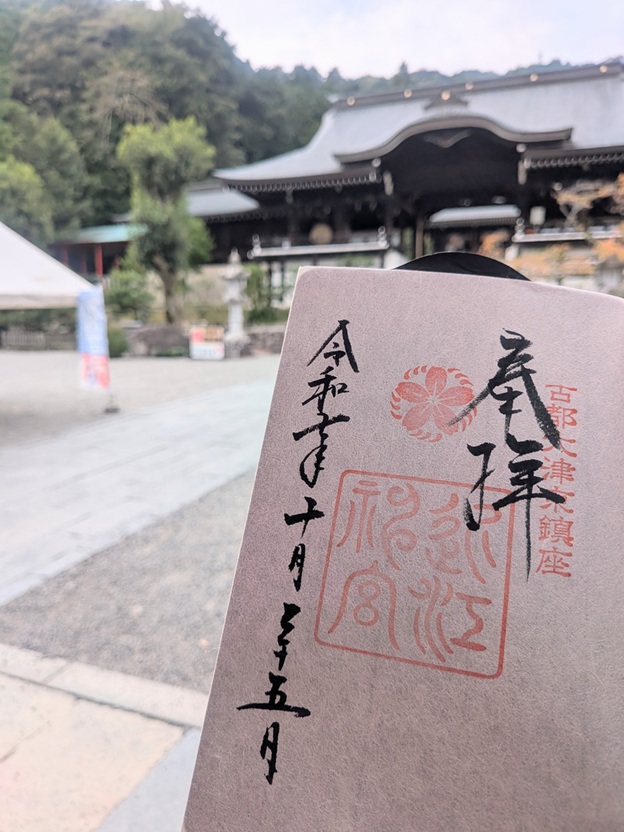

滋賀県大津市にある「近江神宮」は、第38代・天智天皇を祀るために創建された神社で、「かるたの聖地」としても注目されている神社です。天智天皇が都を構えた大津京跡地に近江神宮が鎮座していることが記される、シンプルで伝統的なデザインの御朱印が授与されています。

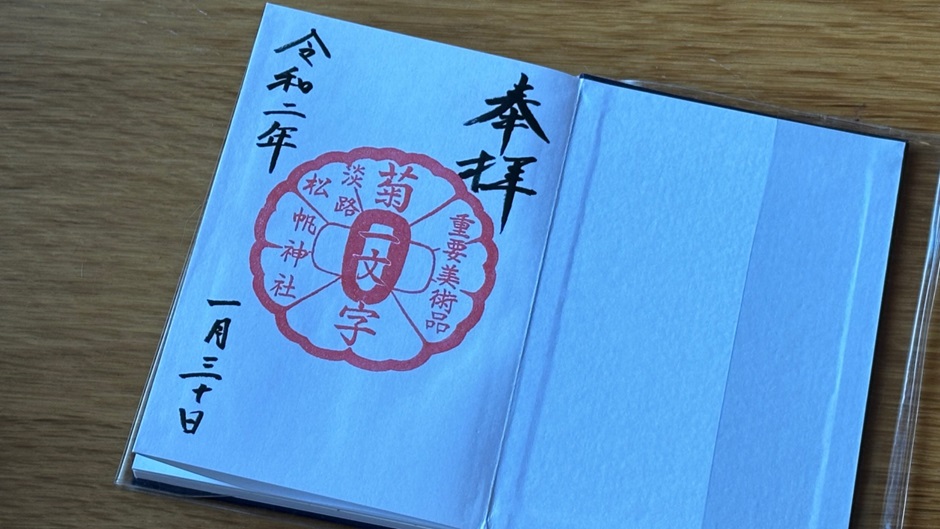

兵庫県淡路市にある「松帆神社」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成ゆかりの神社です。名刀・菊一文字を所蔵していることで知られ、菊一文字の鍔がモチーフの御朱印をいただくことができます。

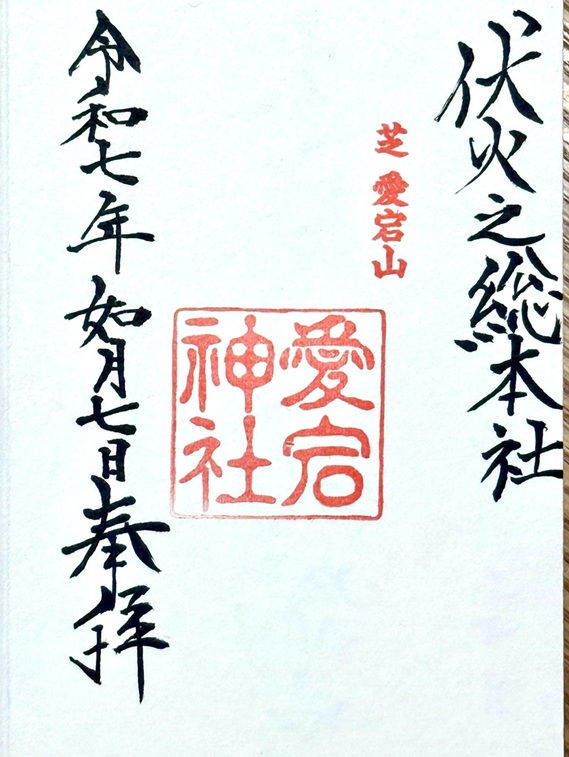

東京都港区にある「愛宕神社」は、江戸時代の初めに徳川家康の命により創建された神社で、火伏せ(防火)の神様として広く知られています。「伏火之総本社」と墨書きされる御朱印からは、江戸の街を火災から守ろうとした人々の祈りが感じられます。

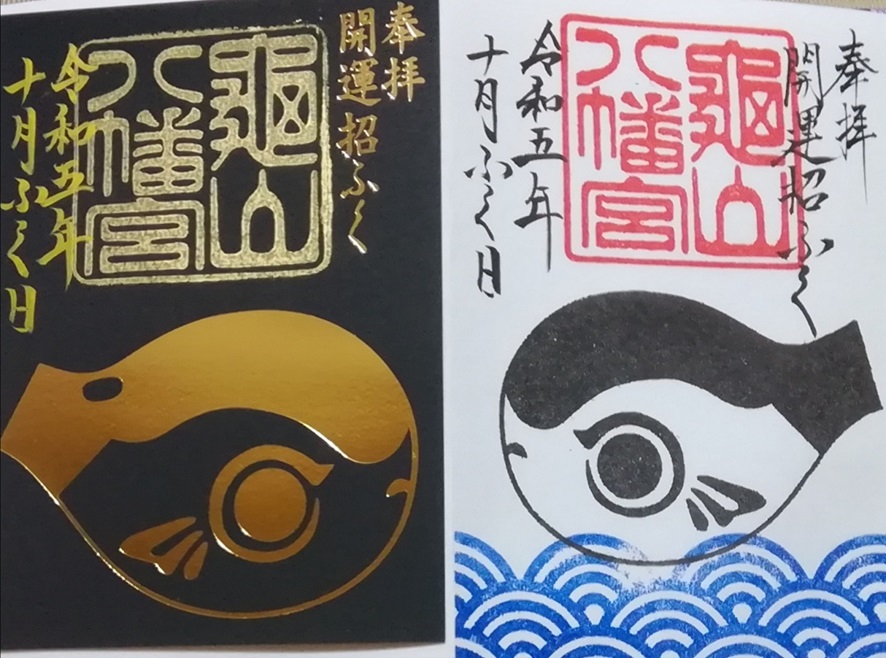

山口県下関市にある「亀山八幡宮」は、ふぐの取扱量日本一の下関の氏神として崇敬をあつめています。毎月29日(ふくの日)限定で授与されるふくをモチーフにした御朱印や、季節や祭事にあわせた多種多様な期間限定御朱印が人気です。