- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府宇治市にある「平等院」は、ユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産の一つにもなっている歴史ある有名寺院です。十円玉・一万円札にも描かれている「鳳凰堂」と、極楽浄土の象徴「阿弥陀如来」の2種類の御集印をいただくことができます。

スポンサーリンク

京都府宇治市にある「平等院(びょうどういん)」は、国宝に指定されている「鳳凰堂(ほうおうどう)」があることで有名な寺院です。

平安時代中期の永承7年(1052年)、当時関白を務めていた藤原頼通(ふじわらのよりみち)は、父の藤原道長(ふじわらのみちなが)から譲り受けた別荘であった地を、寺院に改めようと考え開山しました。

この頃、仏教において「1052年に末法の世が始まり、釈迦の教えが失われ、弥勒菩薩(みろくぼさつ)が降臨するまでは絶望が続く」と考えられていました。加えて、天災が頻発し疫病も蔓延していたことから、日本全体が不安に包まれていました。

そこで頼通は、この世に極楽浄土をつくることで不安を払拭しようと、開山した翌年に鳳凰堂を建立しました。

17世紀以来、天台宗と浄土宗を兼ねる寺院として信仰をあつめ、現在は特定の宗派に属しておらず、塔頭である本山修験宗聖護院末寺の最勝院(さいしょういん)と浄土宗の浄土院(じょうどいん)が年交代制で共同管理しているという珍しい運営形態をとっています。

平等院と周辺地域は琵琶湖国定公園指定区域の一つである「宇治川沿岸地区」の中核をなす豊かな自然を湛え、平成6年(1994年)に登録されたユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産の一つでもあることから、参拝者のみならず、多くの観光客や修学旅行生なども訪れる有名寺院になっています。

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

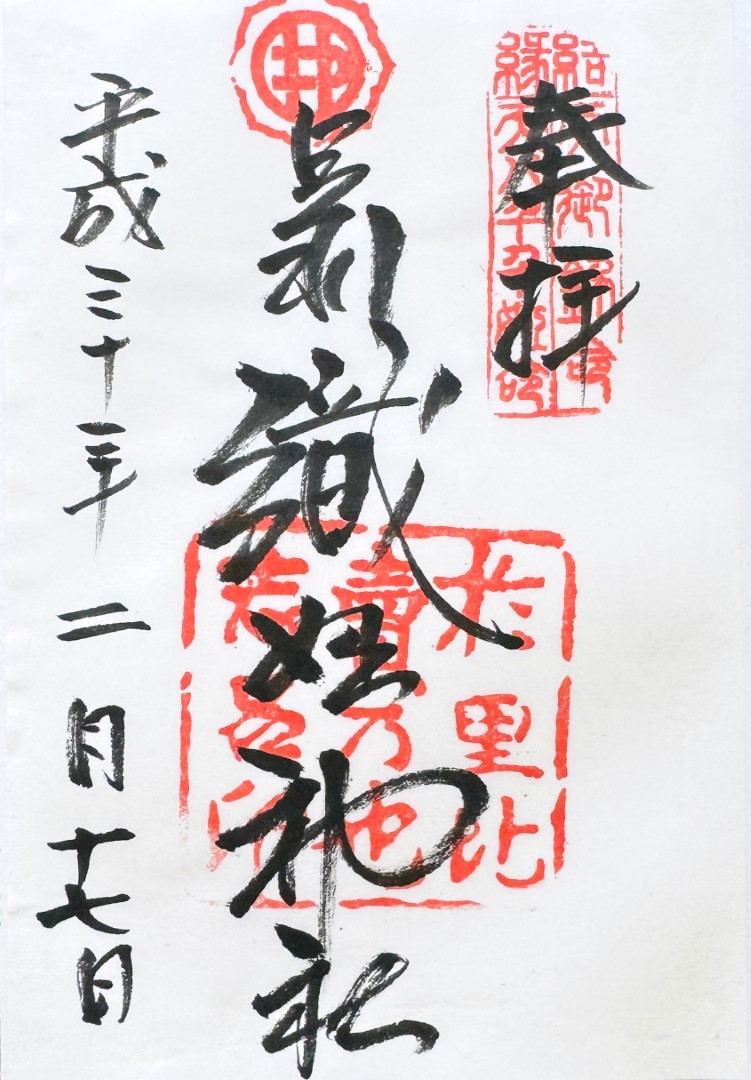

平等院では御朱印のことを「御集印(ごしゅういん)」と呼びます。御集印は、古くから「拝観の証明として印を紡いでいく」という意味で使われている言葉です。

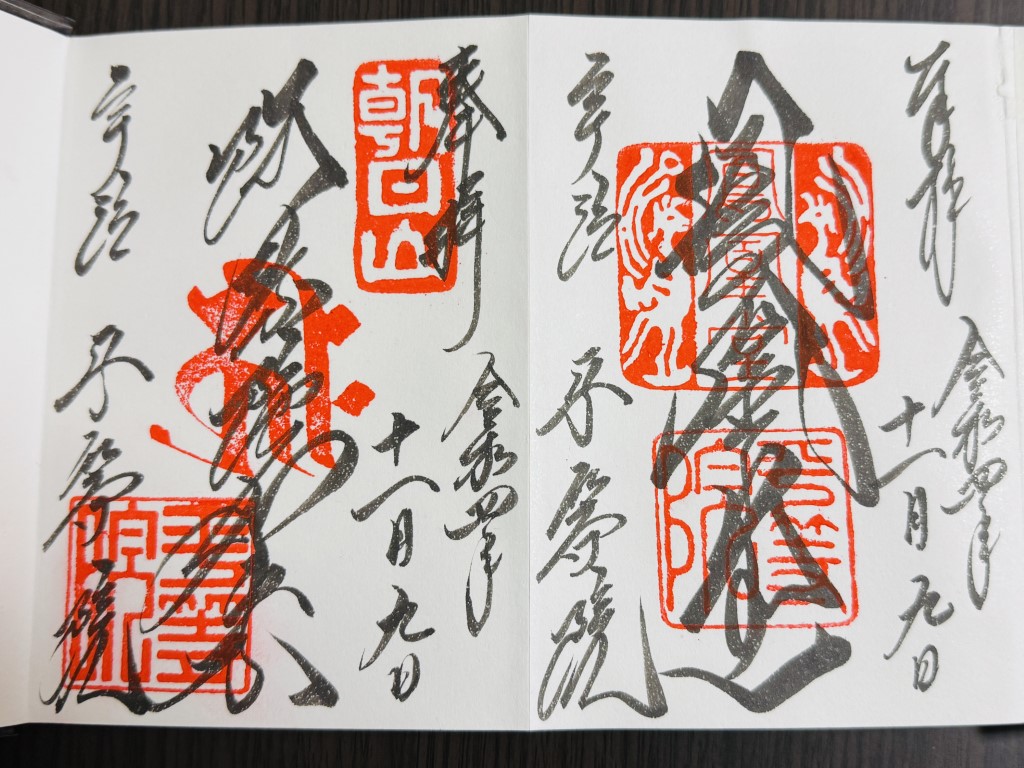

平等院の御集印は、正門から入ると境内の一番奥にあたる場所にある集印所でいただくことができます。「鳳凰堂」「阿弥陀如来」の2種類があり、私は2種類ともいただいて、志納料はそれぞれ300円でした。基本的には御朱印帳に直書きしていただくことができますが、日によっては書き置きのみ対応になる場合もあるようです。

「鳳凰堂」の御集印は、対になった鳳凰の朱印が特徴的です。

鳳凰は、中国神話における伝説の霊鳥であり、日本でも古くより信仰の対象とされてきました。

水面に悠然と姿を映す鳳凰堂には、御本尊である阿弥陀如来(あみだにょらい)が祀られています。そのことから、鳳凰堂の正式名称は「阿弥陀堂(あみだどう)」なのですが、正面から見た姿がまるで翼を広げた鳳凰のようであることや、屋根上に鳳凰が飾られていることから、いつしか鳳凰堂と呼ばれるようになりました。

池の中心に浮かぶその姿は、まるで極楽浄土の宝池に浮かんでいる宮殿のようです。平等院は長い歴史の中で幾度となく火災や放火で建造物が被害を受けていますが、鳳凰堂は唯一建立された当時のまま残されています。その歴史的価値から国宝に指定されており、十円玉や一万円札にも描かれています。

「阿弥陀如来」の御集印には、山号である「朝日山」の朱印がおされます。

平等院の東側には標高124mの朝日山(あさひやま)がそびえたっています。古来より日本人は太陽を深く崇拝しており、平等院から見て朝日山は日が登ってくる方角にあり、朝日山も信仰の対象とされてきました。

また、中央に押されている梵字の朱印は、阿弥陀如来を表す「キリーク」の梵字です。阿弥陀とは「無限の光を持つ仏」の意味であり、西の果てにあるとされる極楽浄土へと導いてくれる存在であると考えられ、平等院創建時の末法思想が広がる世の中で民を救ってくれる存在として広く信仰をあつめました。

鳳凰と阿弥陀如来の御集印を授かれば、極楽浄土の世界や平等院が紡いできた長い信仰の歴史を身近に感じられたような気がします。

平等院では、多くの至宝を展示・保護するため平成13年(2001年)に平等院ミュージアム「鳳翔館(ほうしょうかん)」が設立されました。景観を阻害しないよう、大半が地下空間となっているのが特徴です。

内部には、元々鳳凰堂の上部に飾られていた初代の「鳳凰」や、池のほとりに掛けられていた「梵鐘」などが展示されています。発掘調査で出土した土器や瓦など、平等院ゆかりの様々な展示物もありました。他にも、最新のデジタル技術を活用した、創建当時の平等院を再現した映像なども人気があるようです。

また、拝観料(鳳翔館を含む)とは別途志納料300円を納めて、鳳凰堂の内部を拝観することもできます。

鳳凰堂内部には、創建当時から祀られ国宝に指定されている阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)などを観覧することができます。阿弥陀如来坐像は、藤原頼通の御用達であった大仏師・定朝(じょうちょう)が作ったもので、定朝作と確証されている唯一の仏像です。また、複数の木々を組み立てて彫刻を作る寄木造(よせぎづくり)の最古の実例ともいわれています。鳳凰堂の中央に座っている阿弥陀如来はとても穏やかな顔であり、周囲の光背に美しく彩られていました。

坐像以外にも、鳳凰堂内部の天蓋(てんがい)や、周囲を囲む雲中供養菩薩像(うんちゅうくようぼさつぞう)も国宝に指定されており、極楽浄土を思わせる世界が華やかに表現されています。

平等院は、不安と疫病が広がっていた平安時代中期に、明るい希望の光で照らそうと藤原頼通によって開山された寺院です。鳳凰堂内部や平等院ミュージアム鳳翔館では、平安時代の面影を強く残す貴重な仏像などを見学でき、それ以外にもたくさんの見どころがあります。参拝の際には、鳳凰堂と阿弥陀如来の御集印もぜひいただいて、極楽浄土の世界を体感してみてください。

※近隣にあり平等院とも関係が深い宇治上神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「宇治上神社」の「世界文化遺産」と記される多種多彩な御朱印

※同じ宇治市にある名刹である三室戸寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「三室戸寺」の季節の花や源氏物語などを表現した多種多彩な御朱印

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

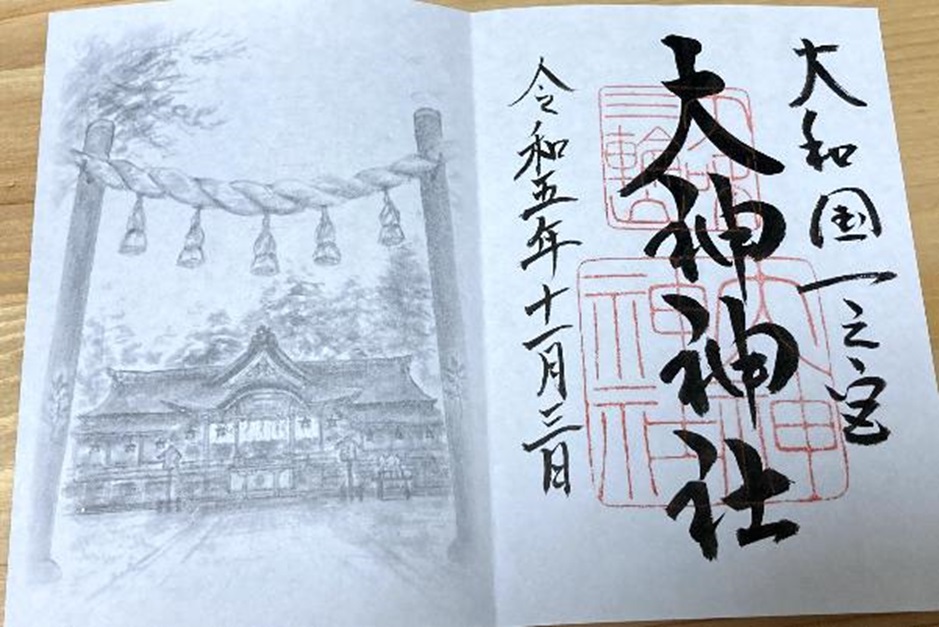

奈良県桜井市にある「大神神社」は、日本最古の神社とされ、御神体山「三輪山」を参拝する古代の信仰形態を現代に伝承しています。三輪山を拝む拝殿の厳かな雰囲気を水墨画で表現した特別な御朱印をいただくことができます。

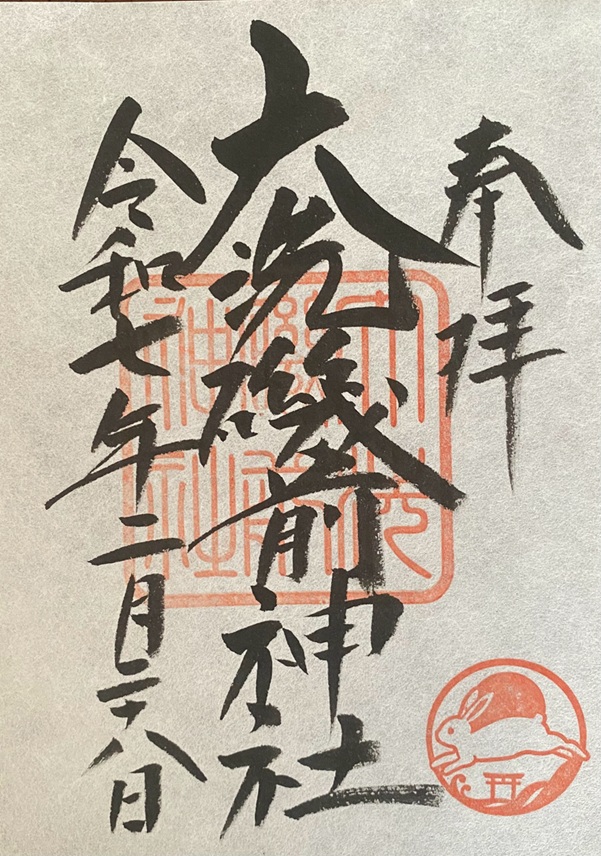

茨城県大洗町にある「大洗磯前神社」は、太平洋を望むようにたつロケーションが有名な古社です。一種類のみのこだわりの御朱印には、神話「因幡の白兎」や神域「神磯の鳥居」の日の出の様子が表現され、御神徳を大いに授けられたことを実感できます。

愛知県で初詣の参拝者数が多い上位5寺社(熱田神宮、豊川稲荷、大須観音、犬山成田山、真清田神社)の概要といただける御朱印の情報をまとめてご紹介します。

栃木県足利市にある「足利織姫神社」は、縁結びの神様・機織りの神様として広く信仰をあつめている神社です。語り継がれている七夕伝説にちなんだ、織物を象った社紋の朱印が特徴的な御朱印をいただくことができます。