- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府宇治市にある「宇治上神社」は、国宝に指定されている現存日本最古の神社建築である本殿と特徴的な拝殿を有することで知られています。うさぎの朱印が印象的な御朱印のほか、俳句や和歌が表現された限定御朱印など多種多彩な御朱印が授与されていて、そのすべてに「世界文化遺産」の朱印がおされます。

スポンサーリンク

目次

京都府宇治市にある「宇治上神社(うじかみじんじゃ/うじがみじんじゃ)」は、朝日山山麓にある古社で、10分ほどで回れるほどのコンパクトな境内に現存の日本最古とされる本殿と、特徴的な拝殿を有することで知られています。

本殿が建造されたのは平安時代後期の1060年頃とされていて、現存する平安時代唯一の神社建築として国宝に指定されています。本殿とともに国宝指定されている拝殿は、鎌倉時代前期に造営されたものです。まるで平安貴族の邸宅のような優美な寝殿造りが魅力的な建物です。

宇治上神社の創建年代は定かではありませんが、社伝によると第15代・応神天皇(おうじんてんのう)の第3皇子・菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の没後に、異母兄の大鷦鷯尊(おおさざきのみこと、後の仁徳天皇(にんとくてんのう))が、菟道稚郎子の離宮「桐原日桁宮(きりはらのひけたのみや、現在の宇治上神社境内)」に葬ったことが始まりとされています。御祭神は菟道稚郎子・応神天皇・仁徳天皇で、本殿内の内殿三社に祀られています。

もともとは、宇治上神社と隣接する宇治神社と二社一体で「宇治離宮明神(うじりきゅうみょうじん)」と称し、平安時代中期から後期にかけて活躍した政治家・歌人である藤原頼通(ふじわらよりみち)が平等院(びょうどういん)を造営した際には宇治離宮明神を鎮守社としています。

明治維新後に上社(宇治上神社)・下社(宇治神社)にわけられて現在に至っています。

※平等院に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平等院」の極楽浄土の世界を感じる「鳳凰堂」「阿弥陀如来」の御集印

宇治上神社では、基本となる御朱印の他にも季節御朱印や和歌が書かれた御朱印など複数種類の御朱印が授与されています。

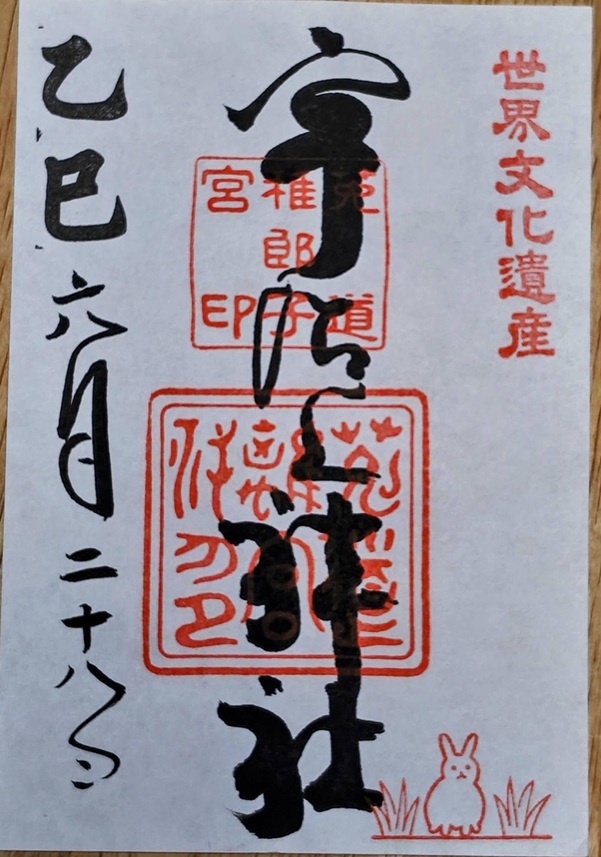

宇治上神社の基本の御朱印は、中央に「宇治上神社」と墨書きされ、左に「参拝日」が十二支で書かれています。右には「世界文化遺産」、中央には「菟道稚郎子宮印」と「菟道離宮社印」の朱印がおされます。私がいただいたのは白台紙の御朱印ですが、季節によって変更されるカラフルな台紙も用意されています。私が令和7年(2025年)6月に参拝した際には、白台紙の他に若葉色の台紙の御朱印も授与されていました。

朱印に刻まれている菟道稚郎子宮とは桐原日桁宮のことを表します。

菟道稚郎子は幼いころからたいへん聡明で父の応神天皇に可愛がられ、第3皇子ながら皇太子に選ばれます。しかし応神天皇亡き後、末子である自分が即位するのは順序が違うとして、菟道稚郎子は天皇の座を兄の大鷦鷯尊に譲ろうとします。しかし兄が固辞したため、菟道稚郎子は菟道(うじ)に作った離宮(桐原日桁宮)に移り、3年間皇位を譲り合いました。

いつまでも次の天皇が決まらないため国民の不安が募り世も乱れ始めたため、菟道稚郎子は心を痛めて「このまま生きていれば自分のせいでもっと国が乱れる」と自ら命を絶ちました。弟を失った悲しみの中で即位した大鷦鷯尊(仁徳天皇)は弟の分まで治世に尽くしたといわれています。

現在は「宇治」という漢字が使用されていますが、もとは「菟道」と書いていたそうで「菟道離宮社印」も昔の漢字が使われています。また「菟」は「兎(うさぎ)」に通じることから、宇治上神社ではうさぎにちなんだお守りなどが頒布されています。

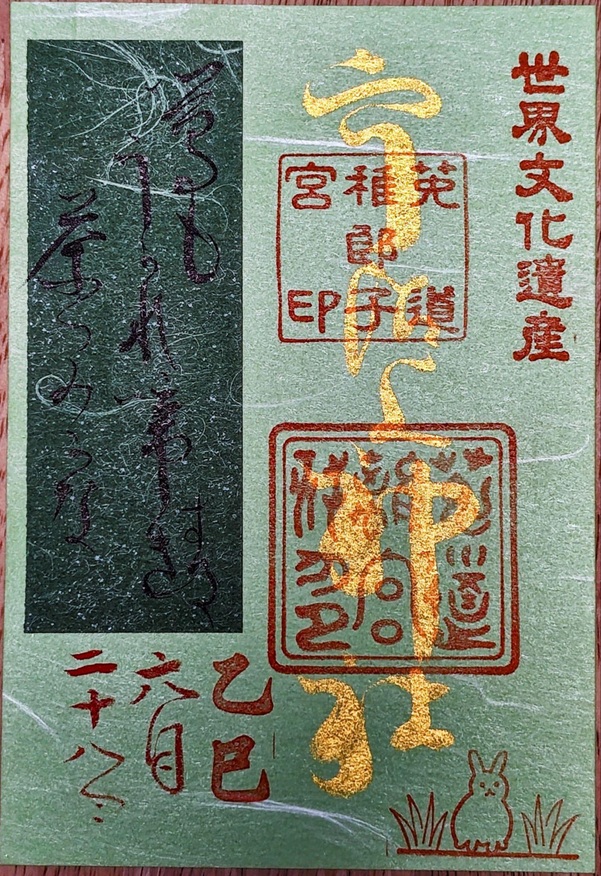

宇治上神社では、俳句が記される季節御朱印もいただくことができます。令和7年6月に私が参拝した時には、「茶摘み」の季語を使った俳句が記された鮮やかなグリーンの御朱印と、「山吹」の季語が使われた俳句の入った山吹色の御朱印が授与されていました。

私がいただいたのは「茶摘み」の御朱印です。朱印は通常御朱印と同じ「世界遺産」「菟道稚郎子宮印」「菟道離宮社印」で、左下に「参拝日」、そして左上に和歌が墨書きされ、中央に金泥(きんでい)で書かれた「宇治上神社」の文字が輝いています。俳句は小林一茶の「うぐひすも うかれ鳴する 茶つみ哉」が記載されていて、右下にいるのはやはりかわいいうさぎです。

季節ごとに台紙の色や俳句も変更される季節御朱印は、有名な俳句を知るきっかけにもなる素敵なものですので、参拝時にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

宇治上神社では和歌が書かれた御朱印も複数種類授与されています。カラフルな台紙にそれぞれ異なった和歌が入っている美しいものです。どれを選ぼうかとても悩んでしまいますが、令和7年6月に私が参拝した際には、薄紫に銀の桜を散らした台紙の御朱印をいただきました。

朱印はやはり「世界文化遺産」「菟道稚郎子宮印」「菟道離宮社印」で、中央上に金泥の「宇治上神社」があります。その下には「さむしろに 衣かたしき今宵もや 我を待つらむ 宇治の橋姫」という和歌が墨書きされていました。

この御朱印に書かれている和歌は、平安時代前期の和歌集「古今和歌集(こきんわかしゅう)」に載っている詠み人知らずの和歌で、宇治の橋姫伝説をもとに詠まれたといわれ、「むしろの上に衣を敷いて、今宵も私を待ちながら淋しく寝ているのだろうか、宇治の橋姫は」という意味です。

宇治の橋姫伝説とは、平安時代のある公卿の娘が嫉妬にかられて貴船神社(きふねじんじゃ)の神に鬼になってある女を殺したいと願い、宇治川に浸かり続けて鬼女になったという話です。鬼女になった娘は願い通りに女を殺しますが、それだけではなく女の縁者や自分が愛していたはずの男やその親類にまで手をかけてしまったのです。最終的には源綱(みなもとのつな)という武者に退治されますが、もともとは愛する男性を一途に思う女性だったはずで、この和歌は、その一途な女性であった頃の橋姫をもとに詠まれているようです。

※貴船神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「貴船神社」の「水神」と記される由緒正しき御朱印

和歌御朱印は他にも、クリーム色の台紙に「朝ぼらけ 宇治の川霧(かわぎり)たえだえに あらはれわたる 瀬々(せぜ)の網代木(あじろぎ)」百人一首64番・藤原定頼(ふじわらさだより)が、黒の台紙に「我が庵(いほ)は 都の巽(たつみ、東南)しかぞ住む 夜をうぢやまと 人は言ふなり」百人一首8番・喜撰法師(きせんほうし)、のバリエーションがありました。

季節によって変わる趣向が凝らされた素敵な御朱印で、雅な世界を垣間見ることができ、台紙もとても美しいので、ぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

通常で授与されている御朱印のバリエーションとして、「離宮大神(りきゅうおおかみ)」の御朱印もあります。

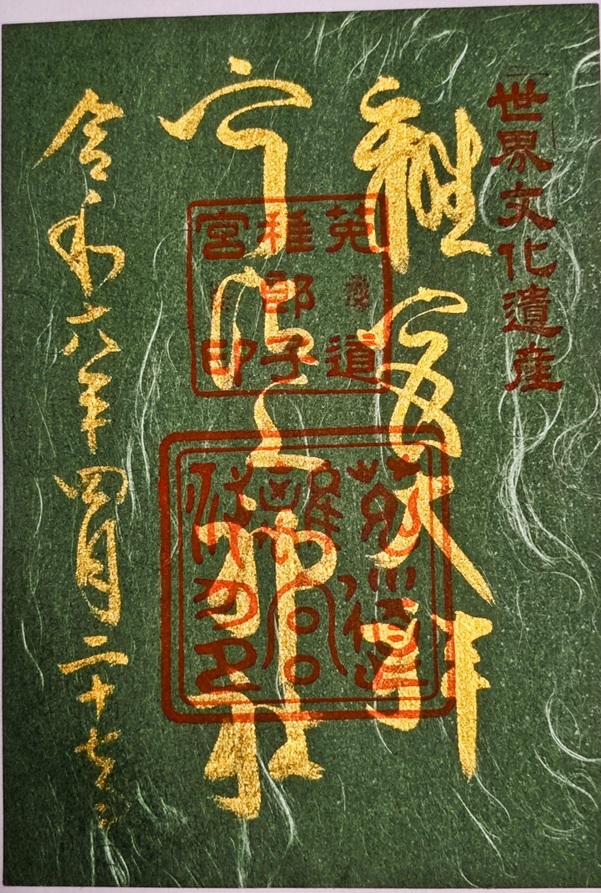

私が令和6年(2024年)4月に参拝したさいに拝受した離宮大神の御朱印は、濃い緑の台紙に「離宮大神」と「宇治上神社」が中央に、左に「参拝日」がともに金泥で書かれ、朱印はやはり「世界遺産」「菟道稚郎子宮印」「菟道離宮社印」がおされており、令和7年6月に参拝したときにも同じ御朱印が授与されていました。こちらの御朱印は、緑の台紙の他に紫の台紙バージョンもありました。

離宮大神とは、かつて宇治上神社が宇治神社と二社一体で「宇治離宮明神」と称していたことを表していて、宇治上神社の長く深い歴史を感じることができる御朱印です。

宇治上神社のすべての御朱印には、「世界文化遺産」の朱印がおされています。

宇治上神社の現存日本最古の神社建築である本殿と拝殿の寝殿造りがともに日本の建築史上たいへん貴重な建物であることや、いにしえより神聖な場所として長い歴史をもつことから、平成6年(1994年)に「古都京都の文化財」の構成資産の1つとしてユネスコの世界文化遺産に登録されたことに由来しています。平成16年(2004年)の年輪年代測定調査で、本殿が1060年、拝殿は1215年に建てられたことが裏付けられたそうです。

世界文化遺産に登録されている遺構の中で、もっとも小さい敷地面積であることも特徴のひとつです。

※世界文化遺産「古都京都の文化財」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

宇治上神社の鳥居から山門へ向かう参道は両側が樹々に覆われ、夏は青もみじで緑色に染まり、秋は真っ赤な紅葉で染まった見事な景色を見ることができます。

参道を下った先には、宇治上神社とともに宇治離宮明神と呼ばれていた宇治神社があります。宇治神社の御祭神も菟道稚郎子で、うさぎにちなんだ御朱印やおみくじなどがありますので、宇治上神社とともにぜひ参拝してみてください。

また、昔からお茶処として知られている宇治地域には、かつては複数の場所からお茶に欠かせない水が湧き出ていて、「宇治七名水」と呼ばれていました。しかし残念ながら、現存するのは宇治上神社の境内にある菟道稚郎子の桐原日桁宮にちなんで命名された桐原水のみとなっています。参拝前のお清めに使用することができますので、貴重な湧き水をぜひ体感してみてください。

宇治上神社は世界文化遺産に登録された素晴らしい神社ですが、清水寺や金閣寺などの京都市中心部にある有名寺社に比べると参拝者が少ないため、境内がとても静かでゆっくりとお参りすることができます。少し歩くと源氏物語ミュージアムや宇治川、その向こうに見えるのは平等院、そして緑豊かな山々の眺めも美しい心癒される素敵なエリアです。清々しい宇治上神社で美しい御朱印をいただいたあとは、ぜひ風情ある宇治をめぐってみてください。

※同じ宇治市にある名刹である三室戸寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「三室戸寺」の季節の花や源氏物語などを表現した多種多彩な御朱印

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

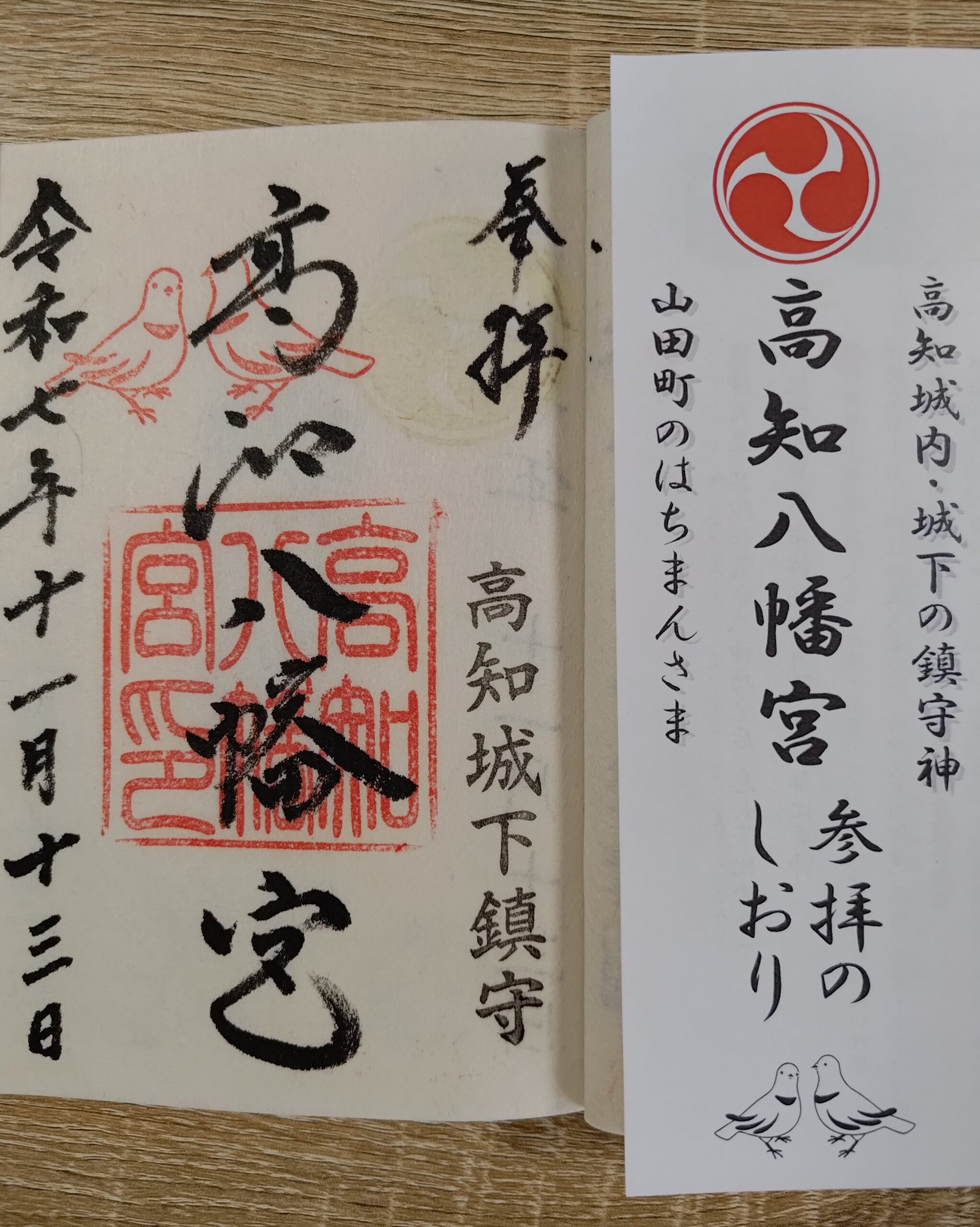

高知県高知市にある「高知八幡宮」は、高知市中心市街地の氏神として、長く信仰されている神社です。「高知城下鎮守」と記され、八幡大神の御神徳を象徴する「三つ巴紋」「向かい鳩」の朱印がおされる基本の御朱印のほか、境内の様子を描いた限定アート御朱印が授与されています。

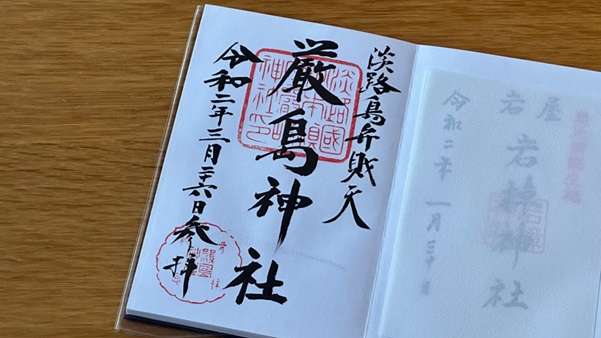

兵庫県洲本市にある「淡路島弁財天」と呼ばれて親しまれている「厳島神社」は、神社を中心として洲本の街が発展した歴史があり、地域で重要な役割を果たしてきました。その歴史の重みを感じる伝統的なデザインの達筆な御朱印を御朱印帳に書き入れていただきました。

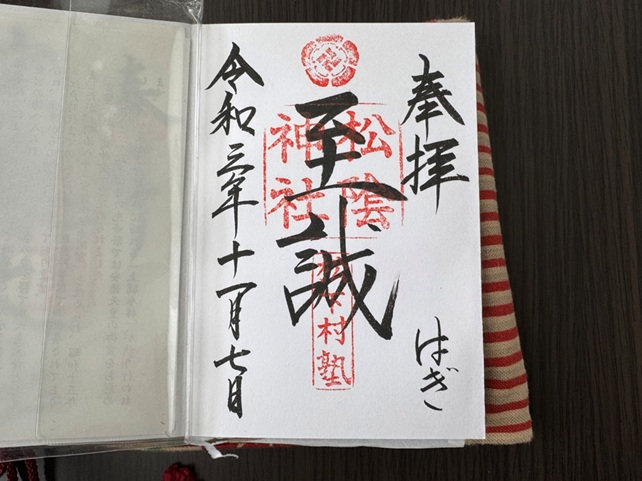

山口県萩市にある「松陰神社」は、幕末から明治期にかけて多くの偉人を輩出した「松下村塾」を主宰した「吉田松陰」を主祭神として祀る神社です。吉田松陰が特に大切にし、明治維新の原動力ともなった「至誠」という言葉が記される御朱印をいただくことができます。

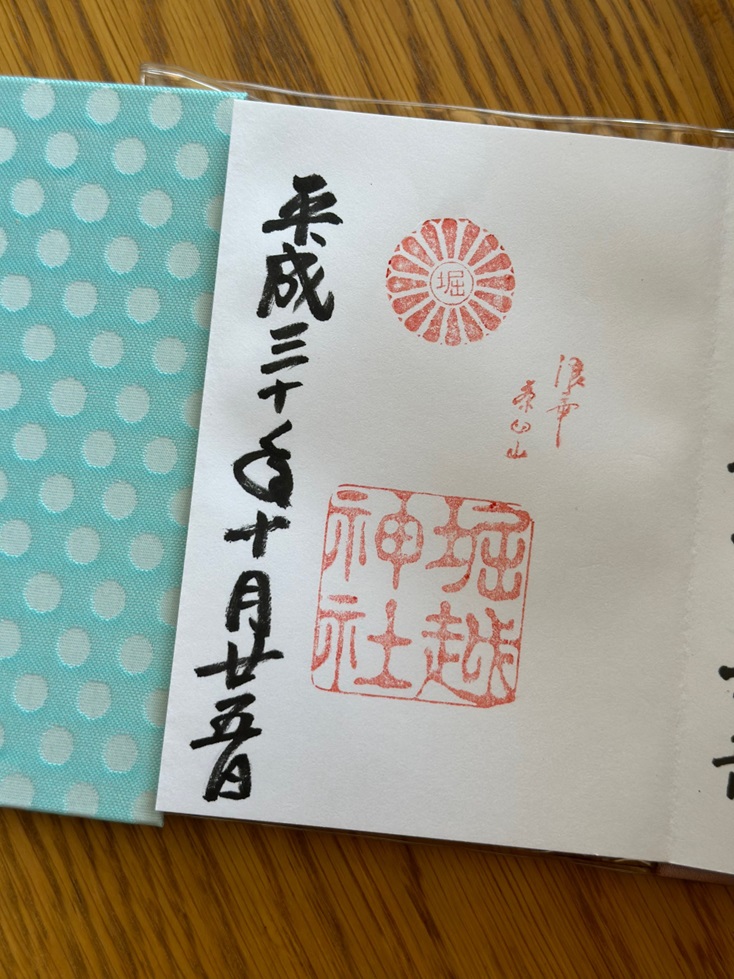

大阪府大阪市天王寺区にある「堀越神社」は、四天王寺とともに聖徳太子によって建立され、1400年以上の歴史があると伝わる神社です。シンプルな伝統的なデザインの御朱印には大阪の歴史を感じる地名「浪華茶臼山」が記されています。