- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

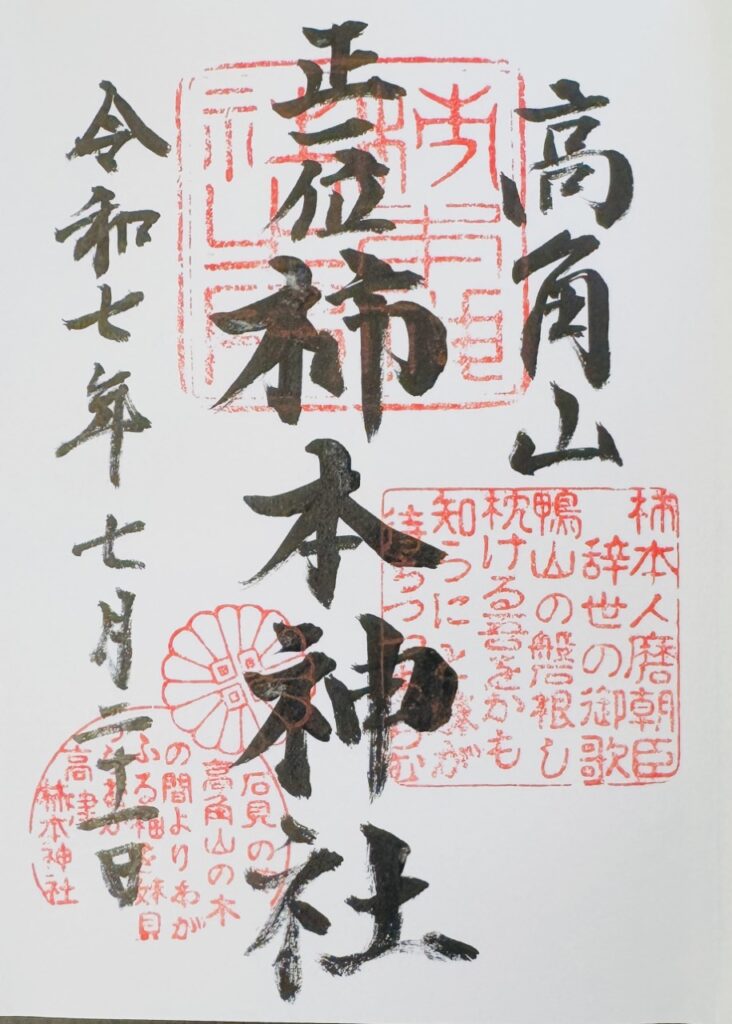

島根県益田市にある「高津柿本神社」は、飛鳥時代の歌人・柿本人麿を祀る神社です。人麿が詠んだ妻と別れる情景を表現した和歌と、人麿が死去する直前に遺したといわれている辞世の御歌の朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

目次

島根県益田市にある「高津柿本神社(たかつかきのもとじんじゃ)」は、万葉集に数多くの和歌を残した歌人・柿本人麿(かきのもとのひとまろ)を祀る神社で、全国にいくつかある柿本神社の本社のひとつとされています。柿本人麿は飛鳥時代後期、7世紀末~8世紀前半にかけて宮廷歌人として活躍しました。

柿本人麿が死去した場所は複数の説がありますが、古くより地元では「益田の鴨島で没した」と言い伝えられています。聖武天皇(しょうむてんのう)は人麿の死を悼み、神亀元年(724年)に鴨島に高津柿本神社が創建されました。ところが、平安時代中期の万寿3年(1026年)に大津波によって鴨島は海に沈み、神社も流失してしまいます。しかし、御神体は益田市内の松崎に流れ着いたため、その地に新たに社が再建されました。

その後、社殿の劣化が進んだため江戸時代初期の延宝9年(1618年)に当時の津和野藩主・亀井茲政(かめいこれまさ)が高角山(たかつのやま)山頂に移設します。風波を避け、高角山の複雑な地形を活かした建築物は、津和野藩の高度な技術力を反映した貴重な遺産として現世に受け継がれています。

※旧津和野藩の中心地にある太鼓谷稲成神社と弥栄神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】島根県「太鼓谷稲成神社」の日本で唯一の「稲成」の御朱印

【御朱印情報】島根県「弥栄神社」の京都・八坂神社との結びつきを感じる御朱印

高津柿本神社の御朱印は、拝殿横の社務所で御朱印帳に直書きしていただけます。中央には「正一位 柿本神社」、左右には「高角山」と「参拝日付」が墨書きされ、社紋と和歌の朱印がおされるデザインです。

柿本人麿は没後、平安時代頃には「歌聖(かせい)」と仰がれるようになり、やがて神階の最高位にあたる「正一位(しょういちい)」を授けられました。現在も和歌をはじめ、文学や学問を司る神としてあつく信仰されており、多様なご利益を授かれる神様として親しまれています。

御朱印の左下におされている朱印の和歌は、現在の高津柿本神社が鎮座する高角山にまつわるものです。伝承によれば、人麿は益田(石見国)に生まれ、やがて国司として大和朝廷に仕えることとなりました。その折に詠んだとされる歌がこちらです。

「石見のや 高角山の 木の間より わが振る袖を 妹見つらむか(石見のこの高角山の木々の間から、私の振っている袖を、妻は見ただろうか。)[万葉集2-132]」

都へ上るにあたり、妻と別れる情景を袖の振る仕草に託して詠んだ歌とされています。

御朱印の右側におされている朱印は、人麿が死去する直前に遺したといわれている辞世の御歌です。

「鴨山の 磐根し枕ける 吾をかも 知らにと妹が 待ちつつあらむ(鴨山の岩にて死のうとしている私を、何も知らずに妻は待ちつづけているのだろうか。)[万葉集2-223]」

「鴨山」は海に沈んだ鴨島を指すとされ、現在もその跡地には碑が残されています。

この御朱印には人麿の生涯と益田の地に刻まれた伝承が和歌の形で込められています。。現代でも高角山や鴨島跡に立てば、人麿が愛した景色を体感することができますので、御朱印と景観から人麿と地域の歴史を感じとってみてください。

柿本人麿が死去した後も、その和歌は脈々と受け継がれてきました。

人麿の没後1000年にあたる江戸時代の享保8年(1723年)には一千年祭が執り行われ、第112代・霊元天皇(れいげんてんのう)の歌をはじめとする和歌五十首が奉納されました。この際に奉納された御法楽御短冊は、国の重要美術品に指定されています。

その後も、歴代天皇により和歌が奉納され続けました。昭和23年(1948年)には大正天皇、平成10年(1998年)には昭和天皇の御製集が奉納されるなど、今日に至るまで歴代皇室と和歌との結びつきが深い神社として崇敬を集めています。

益田市内には、柿本人麿にまつわるもうひとつの柿本神社「戸田柿本神社(とたかきのもとじんじゃ)」があります。

かつて大和に住んでいた柿本一族は、その一部が戸田に移住し、そこで柿本人麿が生まれたとされています。境内には人麿の遺髪が祀られた遺髪塚が現存しており、柿本家に仕えた綾部家が守り続けています。

高津柿本神社と戸田柿本神社、二つの社はともに柿本人麿の足跡を伝える大切な存在として現代に受け継がれています。益田の地を訪れれば、人麿が愛した風景とともに、今なお息づく和歌の心に触れることができるでしょう。

高津柿本神社は、和歌の聖人として崇敬を集める柿本人麿を祀る神社です。歴代皇室とも関わりが深く、和歌の奉納や正一位の社格を賜るなど、由緒正しき歴史を有しています。人麿ゆかりの和歌が記される御朱印を拝受し、人麿が愛した益田の風景にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

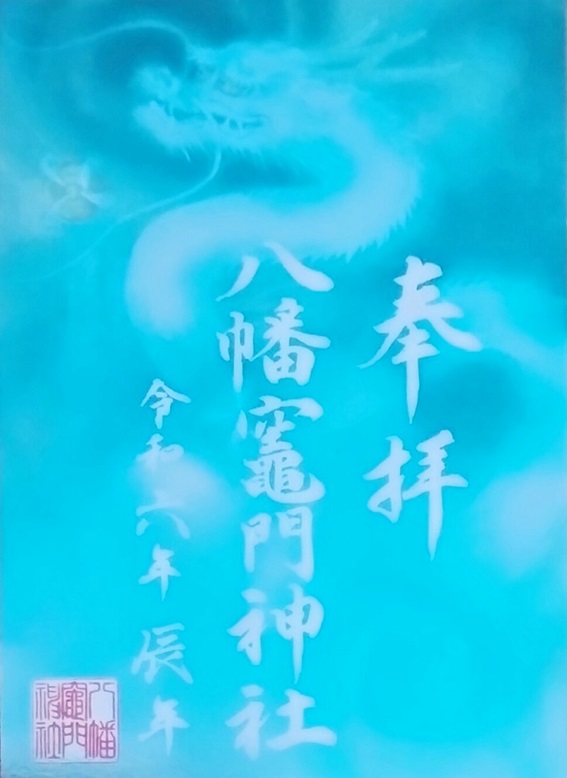

大分県別府市にある「八幡竈門神社」は、別府で人気の観光スポット「地獄めぐり」近くに鎮座する神社です。境内には見どころが多く、拝殿の天井画「龍の水神様」や御神木「魂依の木」といった人気スポットをモチーフにした御朱印が授与されています。

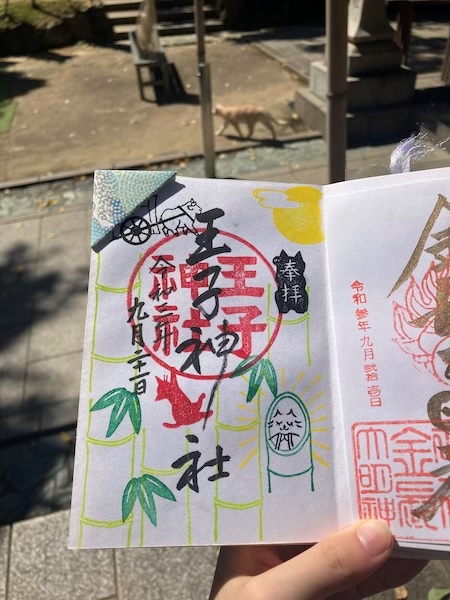

徳島県徳島市に鎮座する「王子神社」は、「猫神さん」の愛称で親しまれている神社です。境内にたくさんの猫がいて、猫をモチーフにした御朱印が話題になっており、月替わりの御朱印は大人気で、毎月集めているコレクターがいるほどです。

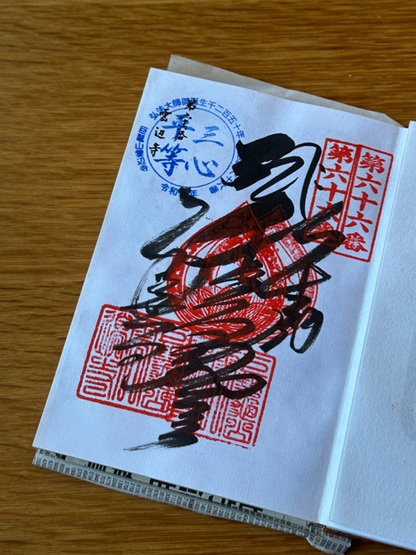

徳島県三好市にある「雲辺寺」は、雲辺寺山山頂付近に立地している山岳霊場です。四国八十八ヶ所霊場66番札所になっていて伝統的なデザインの納経をいただけるほか、名物になっている紫陽花・紅葉の季節には副住職手作りの鮮やかな特別御朱印をいただくことができます。

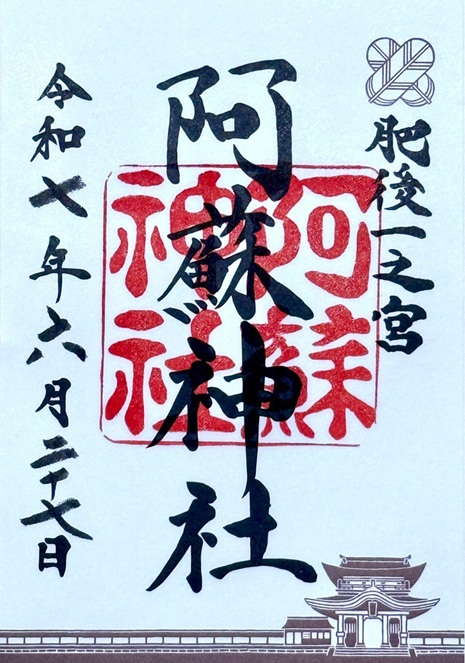

熊本県阿蘇市にある「阿蘇神社」は、健磐龍命を祀る火山信仰の中心で、「肥後一之宮」として古くから人々に大切にされてきた歴史ある神社です。阿蘇山にまつわる神話や楼門再生の歴史など、この土地ならではの文化が表現された御朱印をいただくことができます。