- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県橿原市にある「橿原神宮」は、初代・神武天皇を祀る格式の高い神社です。神武天皇が即位した年が基準の紀年法「皇紀」の朱印がおされるのが特徴の伝統的なデザインの御朱印と、末社の「長山稲荷社」の御朱印をいただきました。

スポンサーリンク

奈良県橿原市にある「橿原神宮(かしはらじんぐう)」は、奈良盆地の南西部にある畝傍山(うねびやま)の麓に鎮座している、明治時代に創建された神社です。

江戸時代までは神武天皇を祀る神社はごく少数でしたが、江戸時代末期の文久3年(1863年)に中世以降不明とされていた神武天皇の陵墓が特定されたことを契機に、明治9年(1876年)には神武天皇即位の地である橿原宮を特定するための調査が始まりました。

明治22年(1889年)に初代天皇・神武天皇(じんむてんのう)とその皇后・媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめ)を祀る神宮を、神武天皇の即位の地とされる「畝傍橿原宮(うねびのかしはらのみや)」の推定地に創建したいという民間有志の申し出があり、これに感銘を受けた明治天皇によって明治23年(1890年) 4月2日に創建されました。創建当初は「橿原神社」の名前でしたが、同年に天皇から宮号を頂く「神宮号宣下(じんぐうごうせんげ)」を受けて今の橿原神宮の名前になりました。

畝傍山東麓の北側が神武天皇陵(畝傍山東北陵)、南側が橿原神宮となっていて、神社境内の敷地面積は約53万㎡(東京ドーム約11.34個分)と広大で、神聖な空気に満ち溢れています。周辺には、奈良県立橿原公苑(橿原公苑野球場、橿原公苑陸上競技場)、奈良県立橿原考古学研究所および付属博物館、また、付近は神武天皇陵の他にも多数の陵墓が存在し、地元の人も観光客も多くの人が日常的に訪れる奈良県を代表するスポットになっています。

神武天皇の即位日とされる2月11日(建国記念の日)には「紀元祭」、神武天皇の崩御日と考えられている4月3日には「神武天皇祭」が行われ、多くの参拝者があり、初詣の期間の参拝者数は例年100万人を超える、日本全国でも有数の参拝者数を誇る神社でもあります。

橿原神宮の御朱印は、新門内の御朱印所で授与されています。

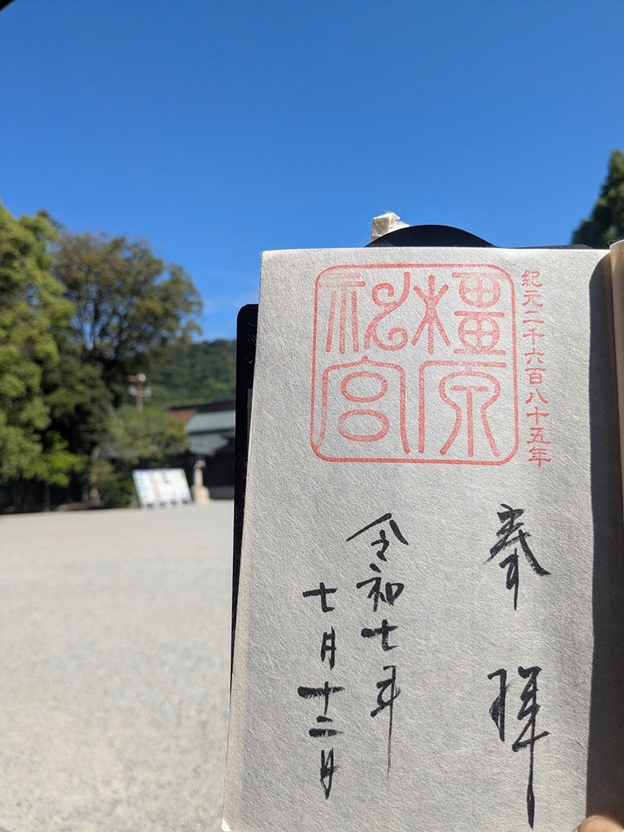

上段に「紀元二千六百八十五年」「橿原神宮」の朱印に、下段には「奉拝」「参拝日」が墨書きされる、シンプルで伝統的なデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただきました。

御朱印右上におされる朱印「紀元二千六百八十五年」とは、神武天皇が即位した年を元年とし、その年から数え始めた日本独自の紀年法(皇紀)です。この紀年法は、紀元前660年を皇紀元年として、私が参拝した令和7年(2025年)は皇紀だと2685年にあたることになります。

神武天皇ゆかりの橿原神宮ならではの朱印といえ、シンプルで伝統的なデザインの御朱印の最大の特徴です。

神武天皇は主に古事記や日本書紀で逸話が語らています。

家系を遡ると、神武天皇の祖父は高天原から降りて地上を治める「天孫降臨」で知られる瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、瓊瓊杵尊の祖母は日本の最高神である天照大御神(おまてらすおおみかみ)で、日向国(ひゅうがのくに、現在の宮崎県)から進攻を開始、奈良盆地一帯の指導者らを滅ぼして一帯を征服し、日本国を建国したといわれています。

神武天皇が困難を乗り越え国を開いたことから開運招福、また、127歳まで生きたとされていることから健康長寿のご利益があるといわれています。

妃である媛蹈鞴五十鈴媛も、日本神話で、母親はヤマト地方の有力者の娘、父親は神であったと記され、神武天皇と夫婦になり2代天皇・綏靖天皇(すいぜいてんのう)を産んだとされています。

神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛は、皇室の起源であり繁栄の象徴とされています。このことから、橿原神宮は縁結び・夫婦円満のご利益も大きいといわれていて、男女の仲を願う人や夫婦での参拝が多いことでも知られています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

墨書きの書体は太さが均一で、滲みが少なく、軽やかな印象を受けます。このように表現できているのは、墨が染み込みやすく筆を運びやすい土佐手漉和紙の特性がうまく活用していただいたことが理由のひとつのように感じます。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

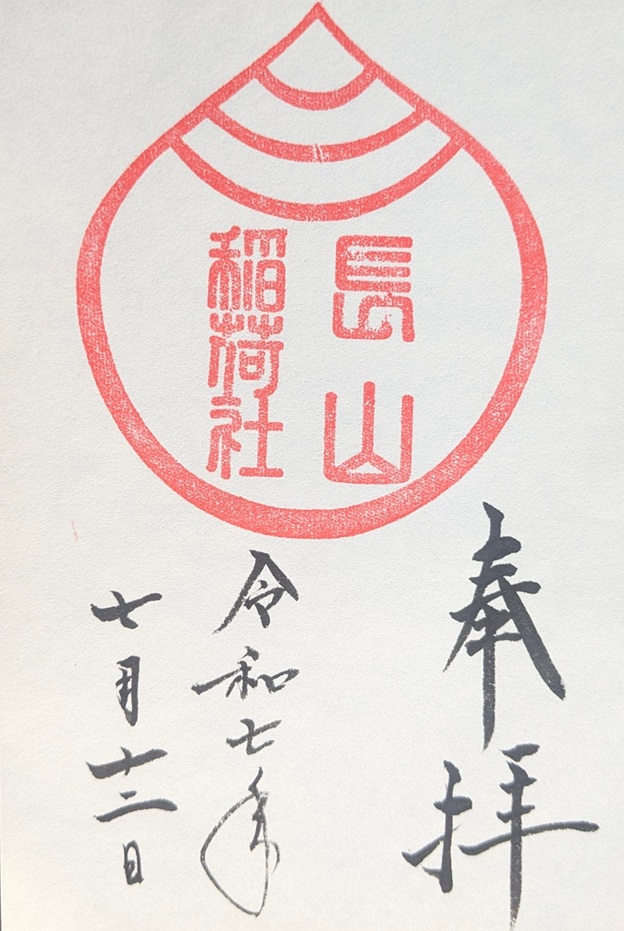

私が訪れた令和7年(2025年)7月には、通常の御朱印のほかに、橿原神宮の末社である「長山稲荷社(ながやまいなりしゃ)」の御朱印が、二の鳥居の左手にある祈祷殿にて授与されていたので、拝受しました。

御朱印上部には「長山稲荷社」の朱印、「奉拝」「参拝日」が丁寧に墨書きされるシンプルなデザインです。

長山稲荷社は、橿原神宮が創建される前からこの地の地主神として祀られていたとされている神社で、昭和8年(1933年)に大阪市の篤志家の寄進により現在の地に遷座されました。参道には奉納された明神鳥居が連なっていて、橿原神宮の参道や社殿の雰囲気とはまた違った神秘的な雰囲気があり、橿原神宮を訪れた際にはぜひとも訪れていただきたいおすすめスポットです。

御祭神は日本神話の食物の女神「宇迦能御魂神(うかのみたまのかみ)」、食物と収穫を司る女神「豊受気神(とようけのかみ)」、宮殿の平安を守る女神「大宮能売神(おおみやのめのか)」の三柱の女神で、開運厄除・五穀豊穣・家内安全の幅広いご利益があるといわれていていて、地元の人の参拝が多い神社としても知られています。

橿原神宮は、初代天皇・神武天皇を祀る神社として、その規模や知名度など日本全国でも屈指の名社です。周辺の豊かな自然の風景が季節ごとに移ろい、静かな環境の中で心を落ち着けて参拝することができます。皇室の繁栄の歴史を感じ、世界の平和と人々の幸せを祈念し、皇紀が記される神武天皇ゆかりの御朱印を拝受してみてください。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

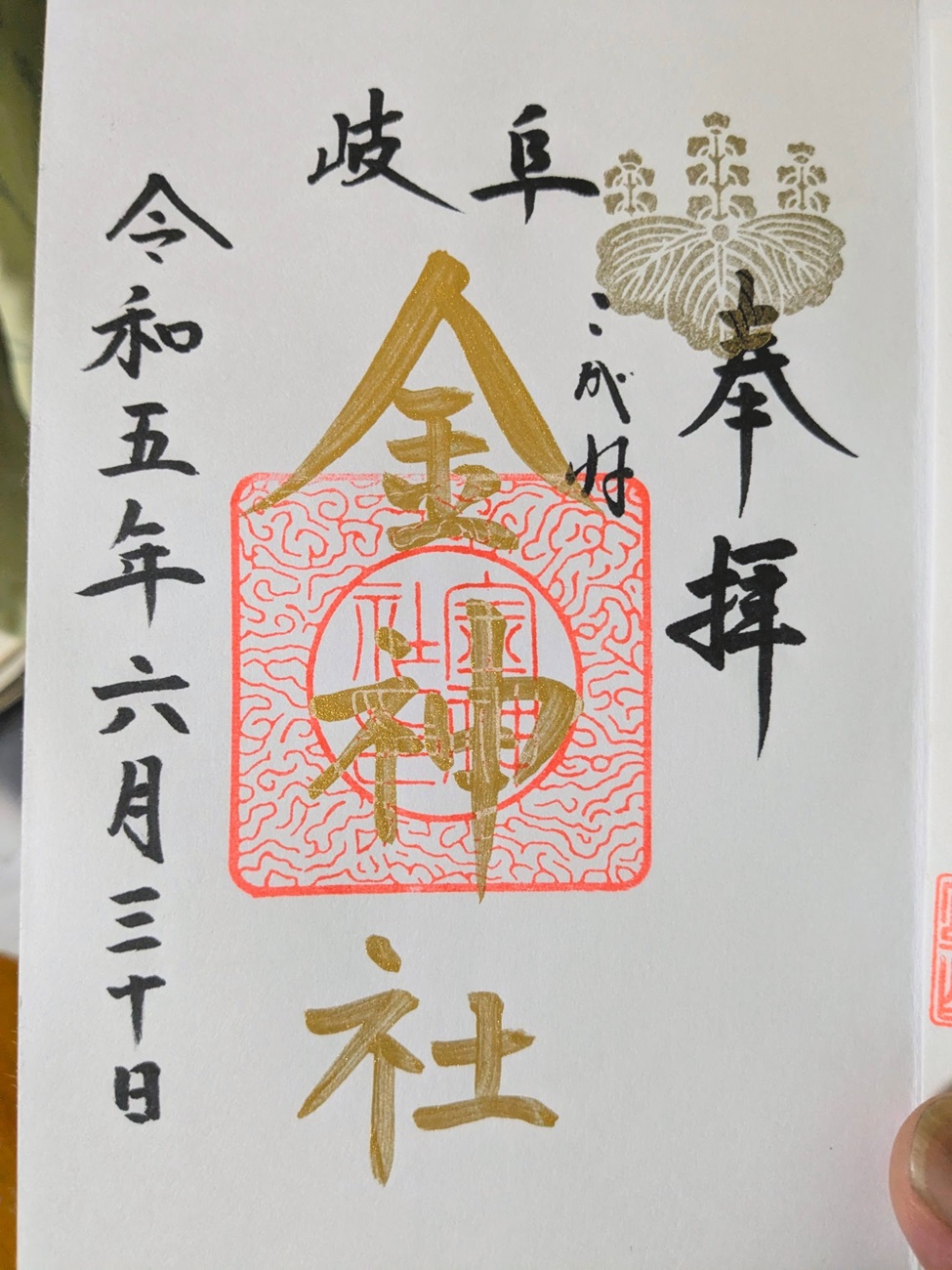

岐阜県岐阜市にある「金神社」は、近年いろいろな著名人が参拝し、金運アップのご利益が期待できると話題になっている神社です。多彩な御朱印が授与されており、「金」ゆかりの日の「金」にちなんだ限定御朱印は注目の的です。

「京都刀剣御朱印巡り」とは、京都府京都市内に鎮座する刀剣にゆかりがある「藤森神社」「粟田神社」「豊国神社」「建勲神社」の4社が、ゆかりの刀剣がデザインされた特別限定御朱印を企画・授与する不定期開催のイベントです。令和7年(2025年)の4社の刀剣特別御朱印と10周年特別企画の情報をまとめました。

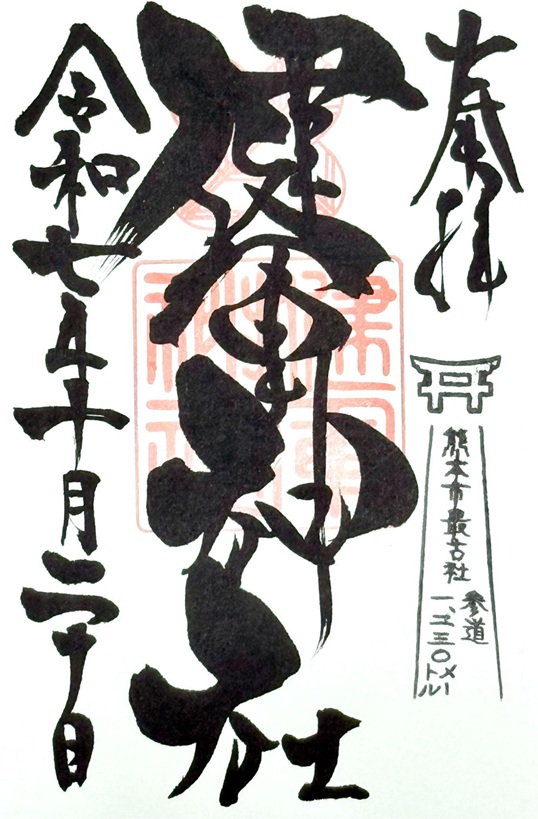

熊本県熊本市にある「健軍神社」は、阿蘇信仰にゆかりの深い古社で、地域の守り神として親しまれてきました。御朱印には「熊本市最古社」「参道一,二三〇メートル」という神社の特徴が記され、長い歴史と大きな誇りを感じることができます。

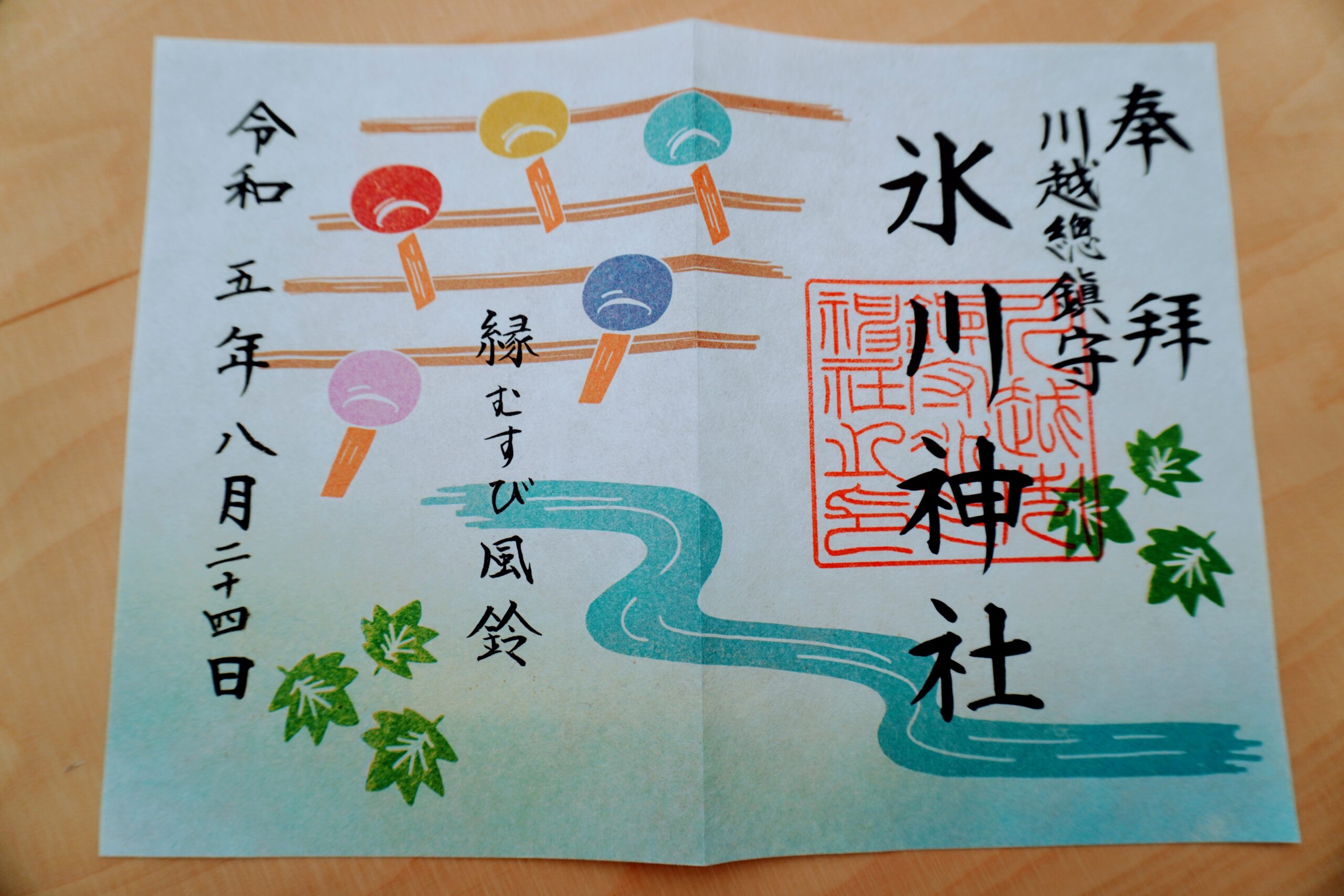

「縁結び」にちなんだ祭事やお守りが有名な埼玉県川越市にある「川越氷川神社」。特に夏の風物詩「縁むすび風鈴」の期間中は、良縁を願う参拝者で賑わい、特別な御朱印をいただくことができます。