- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

岩手県奥州市にある「正法寺」は、かつては「第三の本山」とされた曹洞宗の古刹で、「日本三大茅葺き屋根」のひとつとされる法堂が有名です。御本尊・如意輪観世音の御朱印には寺紋「九曜紋」が輝き、慈悲の心や修行道場としての長い歴史が表現されています。

スポンサーリンク

岩手県奥州市の静かな山中に堂々と佇む「大梅拈華山 圓通 正法寺(だいばいねんげざん えんづう しょうぼうじ)」は、「奥の正法寺」の呼び名で親しまれている曹洞宗の古刹です。

その歴史は古く、南北朝時代の貞和4年(1348年)に無底良韶禅師(むていりょうしょうぜんじ)が、天台宗の古刹として知られる「黒石寺(こくせきじ)」の奥の院に道場を建立しました。これが東北地方で最初の曹洞宗の寺院「正法寺」の始まりといわれています。

かつての東北地方は、陸奥国(むつのくに)と出羽国(でわのくに)からなる「奥羽(おうう)」といわれ、そこから「奥の正法寺」と呼ばれるようになったとされています。

曹洞宗といえば、福井県の「永平寺(えいへいじ)」と横浜市の「總持寺(そうじじ)」が両大本山とされていますが、江戸時代までは正法寺が曹洞宗の「第三の本山」でした。しかし、徳川幕府から「武家諸法度(ぶけしょはっと)」とあわせて「寺院諸法度(じいんしょはっと)」が発布されたことにより、曹洞宗の寺院は両大本山に所属することを強いられ、その際に正法寺は東北地方の大本山の地位を失いました。

地位は失ったものの、修行の寺としての信仰は続き、江戸時代に建造された法堂、庫裡、惣門は国の重要文化財に指定されるほどで、歴史的価値が高さが認められています。

法堂は、火事により消失した後、江戸時代後期に再建されました。正面30m側面21m、茅葺屋根は棟高約26m勾配49度を誇り、面積は720坪と日本一の大きさの茅葺屋根の建造物とされ、石川県の「阿岸本誓寺(あぎしほんしょうじ)」と山形県の「出羽三山神社三神合祭殿」と並び「日本三大茅葺き屋根」といわれています。

圧巻の法堂内では、古くからの伝統が引き継がれ、令和になった現在も各地から修行僧が集まり、厳しい修行が行われています。

このように、古くからの伝統が受け継がれている正法寺ですが、近年では「週刊少年ジャンプ」で平成30年(2018年)の14号から令和6年(2024年)の44号まで連載された人気少年漫画「呪術廻戦(じゅじゅつかいせん)」の劇場版「呪術廻戦0」(2023年公開)に登場したことから、これまでとは違った方面から注目が集まることになりました。呪術廻戦ファンの聖地巡礼の対象となり、参拝者が増えてきています。

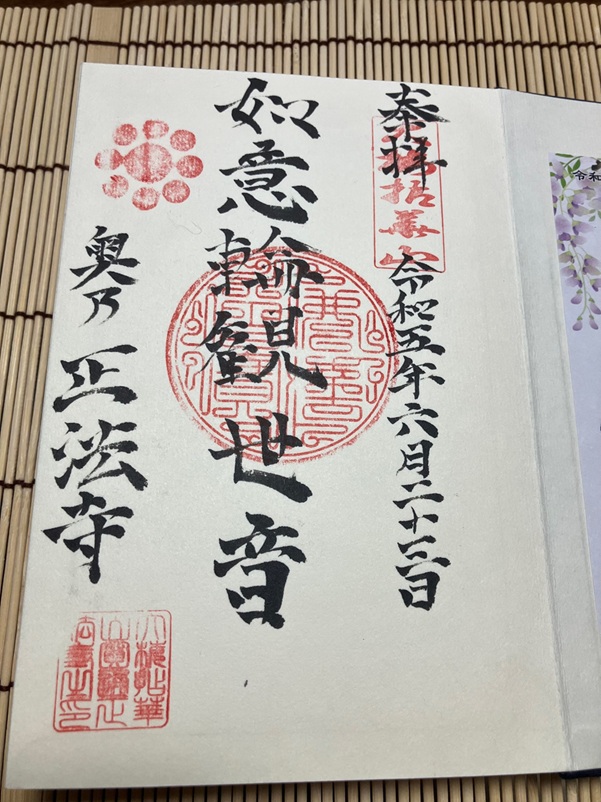

正法寺では、御本尊・如意輪観世音(にょいりんかんぜおん)の御朱印をいただくことができます。

右上に山号「大梅拈華山」の朱印と参拝日付の墨書き、左側に「九曜紋(くようもん)」朱印と「寺名」の朱印と墨書き、中央に「如意輪観世音」と記され、寺院印章の朱印がおされるデザインで、御朱印帳に直書きしていただくことができました。

正法寺の御本尊である如意輪観音世菩薩は、六本の腕を持ち、その手で六道全てに救いの手を差し伸べるとされている仏様です。正法寺の「如意輪観音世菩薩坐像」は鎌倉時代後期に作られたといわれ、岩手県の文化財にも指定されている貴重な仏像で、秘仏として大切に祀られています。

寺紋・九曜紋は、もとは古代インドの占いに由来していて、九つの丸は七曜星(日、月、火、水、木、金、土)に羅睺(らごう)と計都(けいと)の二つの星を加えた天体及びそれを神格化した神を表しています。これに仏を配すると「九曜曼荼羅(くようまんだら)」となり、厄除けや開運などの意味があるとされています。

たくさんの種類がある日本古来の紋の中でも、特に宗教的な意味合いが強い紋で、陸奥仙台藩の伊達氏の家紋としても使われていました。

正法寺の御朱印には、長くあつい信仰の歴史と如意輪観世音の慈悲が詰まっているといえます。

正法寺の広大な境内では、各所で不思議な展示物を目にすることができます。それは「正法寺七不思議」という古くから語り継がれている伝承で、巡っていくと正法寺の歴史をさらに深く理解することができますので、ぜひじっくりと散策してみてください。

●七不思議その一「文福茶釜(ぶんぶくちゃがま)」

日本昔話にある「ぶんぶく茶釜」では、タヌキが茶釜に化け、亡くなった後に群馬県の「茂林寺(もりんじ)」で供養されたとされていますが、正法寺にも伝説があります。

使えど使えどお湯が減らない不思議な茶釜が、寺の中で頻繁に移動をするため、鎖で固定していたところ、正法寺に火災が起こり、その際に熱さに耐えきれなくなり蓋が飛び出し茂林寺に着地しました。

日本昔話ではこの伝承が題材になったとされています。

茂林寺の山門や本堂も正法寺と同様に茅葺き屋根だそうで、二つの古刹のご縁を感じます。

●七不思議そのニ「飛龍観音図(ひりゅうかんのんず)」

「雪村」という名の僧侶により室町時代末期頃から安土桃山時代に描かれたとされる、龍の背に乗った観音様の絵画で、一般参拝者は複製品を見学することが可能です。こちらの掛け軸は、開いただけで雨が降るとされており、宝物庫に納められています。

●七不思議その三「慕弥の扇(ほやのおうぎ)」

その昔、現在の福島県に亀井辰次郎という若者がいました。ある時、辰次郎は三重県の伊勢神宮を参拝し、旅の道中に松坂の扇屋に立ち寄り、その店の娘のお鶴という女性と出会いました。辰次郎に一目惚れをしたお鶴は「ほや(恋しいの意味)の扇です」と言葉を添え、辰次郎に扇を贈りました。しかし、これを快く思わない者が辰次郎に「ほや」とは「怠け者」を意味すると嘘をつき、それをまにうけ怒った辰次郎はお鶴を刀で斬りました。お鶴の死後に真実を知った辰次郎は、罪を償うためにお鶴の位牌と結婚し扇屋を継ぎました。

やがてお鶴の幽霊が現れるようになり、二人の間に子供が産まれました。お鶴はその子を僧侶にして欲しいと伝え二度と現れなくなりました。その子は後に正法寺を開いた無底良韶禅師であり、「慕弥の扇(ほやのおうぎ)」を持っていたとされています。

扇は宝物庫に大切に保管されています。

●七不思議その四「八つ房の梅(やつふさのうめ)」

正法寺の山号は「大梅拈華山」ですが、正法寺の境内に房が8つもある梅の木が関係しています。

一時期、寿命で枯れてしまいましたが平成21年(2009年)に他の寺院から八つ房の梅の木を譲り受けたとされています。

●七不思議その五「児啼きの池(こなきのいけ)」

正法寺の境内にある池に、子供を投げた母親がおり、夜な夜な池から子供の泣き声が聞こえてくるようになりました。気の毒に思った和尚が唱えた読経によりそれはおさまりましたが、現在でもたまに子供の泣き声が聞こえることがあるそうです。

●七不思議その六「虎斑の竹(とらふのたけ)」

その昔、道元禅師が虎に襲われた際に手にしていた拄杖が龍と化して追い払いました。その時にこの斑模様が竹についたという言い伝えがあり、境内の竹林の中には虎の模様の竹があるといわれています。

●七不思議その七「片葉の葦(かたはのよし)」

無底良韶禅師の愛馬の亡骸を正法寺境内に埋葬した後、馬によく似た、片方だけに葉が付いた葦が生えてきました。

正法寺は、静かな山の中にまるで時がとまったかのように佇んでいて、日本三大茅葺き屋根のひとつとされる法堂からは修行の道場として信仰されてきた長い歴史を感じることができます。御朱印を拝受して、御本尊・如意輪観世音の慈悲や、正法寺の歴史的背景にぜひ触れてみてください。

ライター: 白幸

写真を撮るのが大好きです。10年以上前に追善供養のために書いた写経をお寺に納め御朱印をいただいたことがきっかけで、御朱印を集めるようになりました。現在は御城印、武将印、御酒印などにも興味の範囲が広がっています。御朱印の毛筆で書かれる文字の美しさにいつも癒されています。

スポンサーリンク

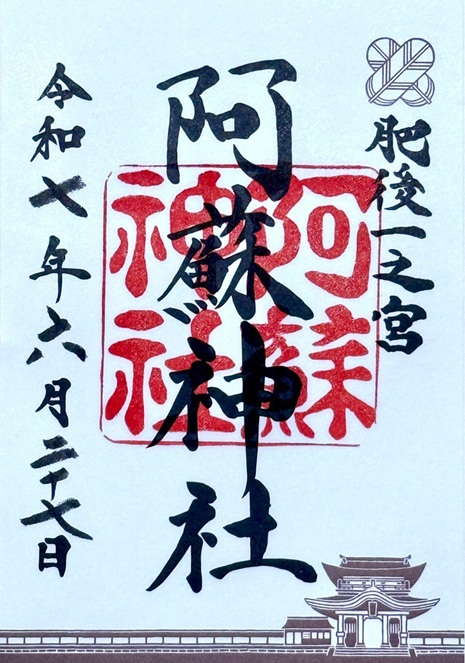

熊本県阿蘇市にある「阿蘇神社」は、健磐龍命を祀る火山信仰の中心で、「肥後一之宮」として古くから人々に大切にされてきた歴史ある神社です。阿蘇山にまつわる神話や楼門再生の歴史など、この土地ならではの文化が表現された御朱印をいただくことができます。

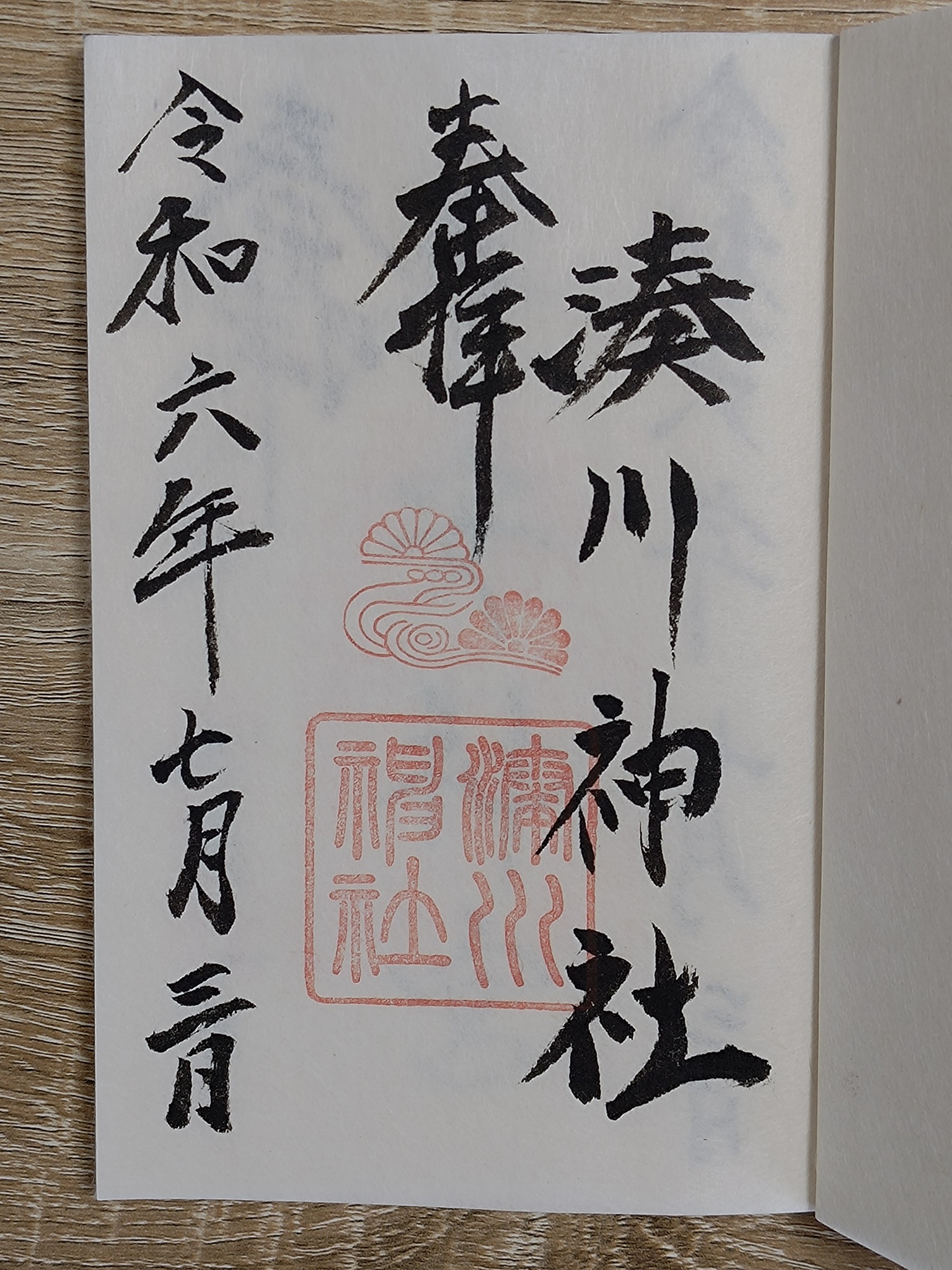

兵庫県神戸市中央区にある「湊川神社」は、明治時代に創建された兵庫県内屈指の参拝者数をほこる神社です。御祭神は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将・楠木正成で、天皇に忠義を尽くした歴史が御朱印にも表現されています。

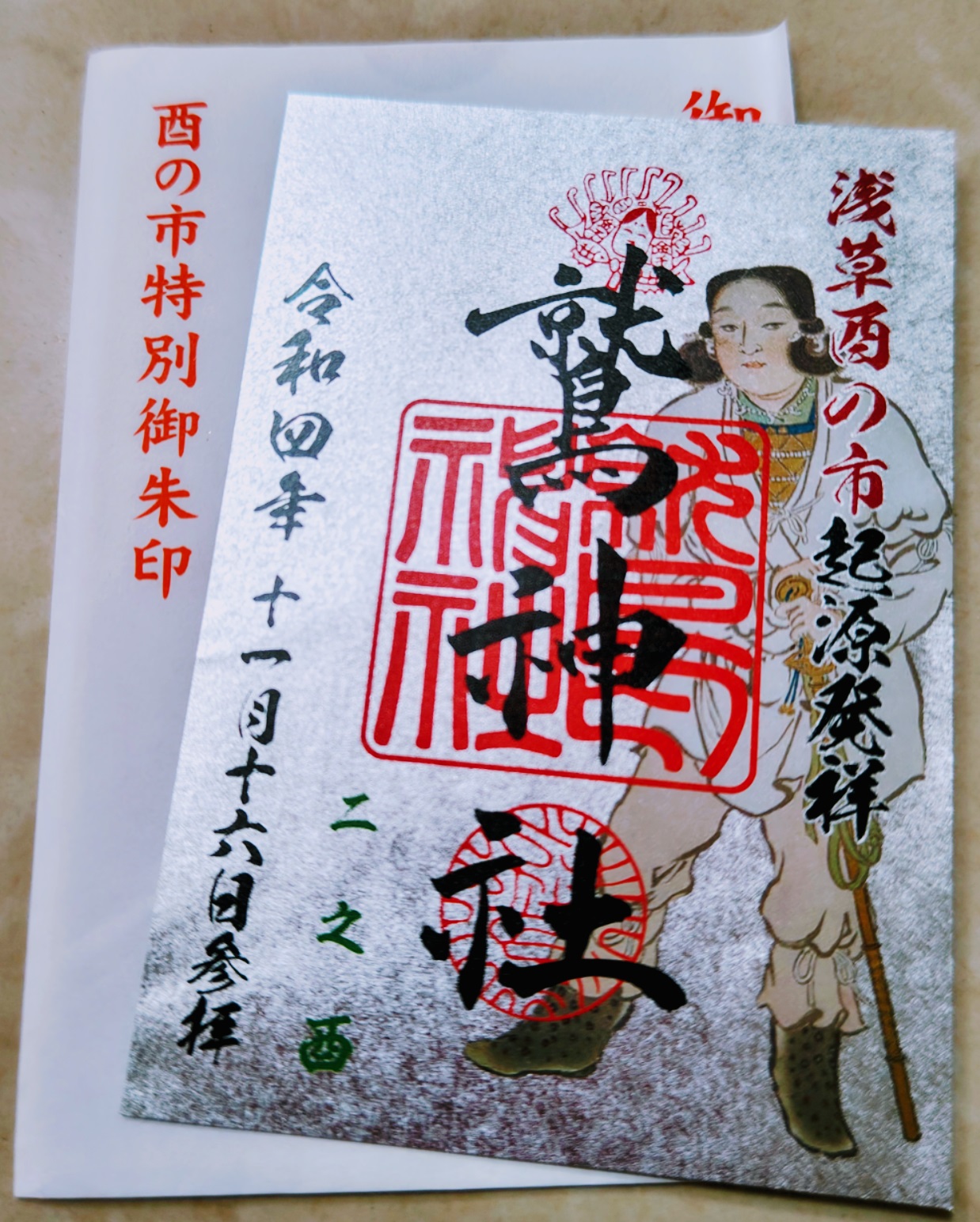

東京都台東区にある浅草「鷲神社」は、「酉の市」が日本最大級といわれており、毎年11月に年の瀬を彩る季節の風物詩として大勢の参拝者が訪れます。酉の市限定の御朱印など、個性豊かな複数種類の御朱印をご紹介します。

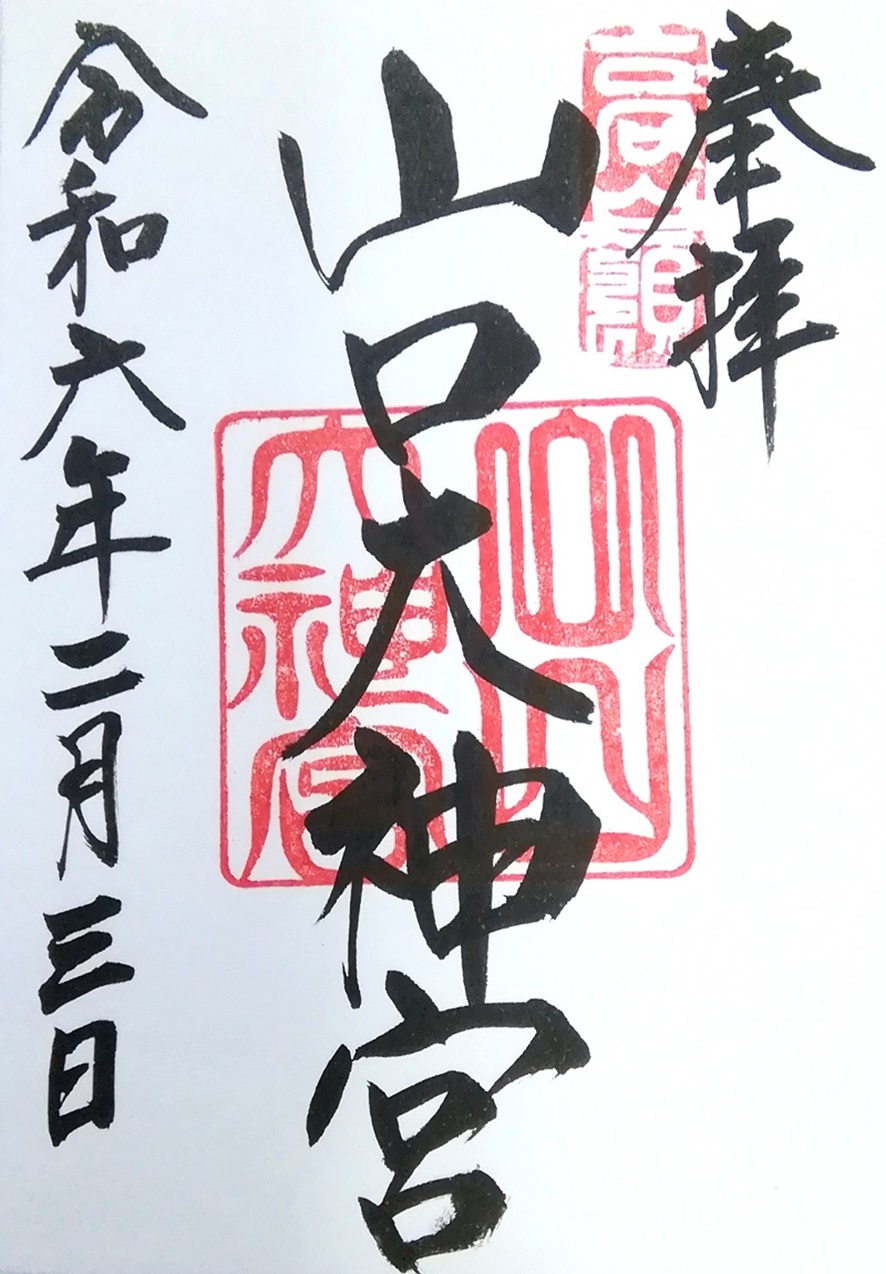

山口県山口市にある「山口大神宮」は、伊勢神宮から許可を得て勧請した全国唯一の神社であり、「西のお伊勢さま」として親しまれています。伊勢神宮との関係性や由緒正しき歴史を感じる伝統的な御朱印をいただくことができます。