- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

滋賀県大津市にある「日吉大社」は、全国にある日吉神社・日枝神社・山王神社の総本宮として信仰されている古社です。御朱印には比叡山の神の使いである「神猿」が描かれ、豊かな自然景観を表現した季節限定アート御朱印も話題になっています。

スポンサーリンク

滋賀県大津市にある「日吉大社(ひよしたいしゃ)」は、全国約3800社ある日吉神社・日枝神社・山王神社の総本宮として信仰をあつめる神社です。

比叡山(ひえいざん)の東山麓の約40万㎡(東京ドーム約8個分)の広大な境内に、西本宮(大宮)と東本宮(二宮)の二つの宮を中心に、100社を超える摂社や末社があり、たくさんの神様が宿る聖地として、古くから大切にされています。

※関東における信仰の中心である東京都・日枝神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「日枝神社」の「双葉葵」が印象的な「皇城之鎮」の御朱印

紀元前の崇神天皇7年に比叡山の神・大山咋神(おおやまくいのかみ)の神域に創建されたのが東本宮の始まりとされ、西本宮は大和國(やまとのくに、現在の奈良県)の三輪明神(みわみょうじん、現在の大神神社(おおみわじんじゃ))の大己貴神(おおなむちのかみ)の分霊を移し祀ったのが始まりとされています。

※大神神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】「日本最古の神社」とされる奈良県「大神神社」の水墨画の御朱印

奈良時代後期の延暦7年(788年)、最澄(さいちょう)が比叡山に延暦寺(えんりゃくじ)を開いた際、その守護神として日吉社を深く崇敬しました。都が平安京へ遷され平安時代が始まった延暦13年(794年)からは、日吉社は都から見て鬼門(北東)にあたる場所にあることから、鬼門除けの社として皇室や貴族から篤く崇拝されるようになり、この頃から広く知られるようになったと伝わっています。

その後、日吉社は延暦寺と一体となって繁栄し、神仏習合の影響のもとで「山王権現(さんのうごんげん)」と呼ばれるようになり、次第に社格を持つ社へと発展しました。

鎌倉時代の康元2年(1259年)に社殿の一部が焼失するなどの困難もありましたが、室町時代には山王神道が盛んになり、日吉社はさらに繁栄を遂げ、境内外には多くの摂社・末社が建ち並ぶ壮大な神社となりました。

戦国時代の元亀2年(1571年)に、当時天下統一に向けて勢いを増していた戦国武将・織田信長(おだのぶなが)による「比叡山焼き討ち」で焼失しますが、天正年間から慶長年間にかけて、天下統一を果たした豊臣秀吉(とよとみひでよし)や徳川家康(とくがわいえやす)によって再建されました。

明治時代には神仏分離令によって被害を受けますが、後に延暦寺から独立し日枝神社の名称にかわり、最高の社格(官幣大社)の神社に選ばれ、戦後の昭和20年(1945年)に日吉大社の名称になり、現代に続いています。

令和8年(2026年)に放送予定のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」であらためて注目されている豊臣秀吉ですが、幼名の「日吉丸(ひよしまる)」は日吉大社が由来といわれています。秀吉の生母・大政所(おおまんどころ)が日吉神社に祈願して秀吉を授かったことから名付けたというエピソードが残っています。

日吉大社では、東本宮と西本宮にそれぞれ授与所があり、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

授与所が2ヶ所ありますが、それぞれで授与されている御朱印の種類は共通で、どちらの授与所でも同じ御朱印が授与されており、今回私は西本宮の授与所で御朱印をいただきました。

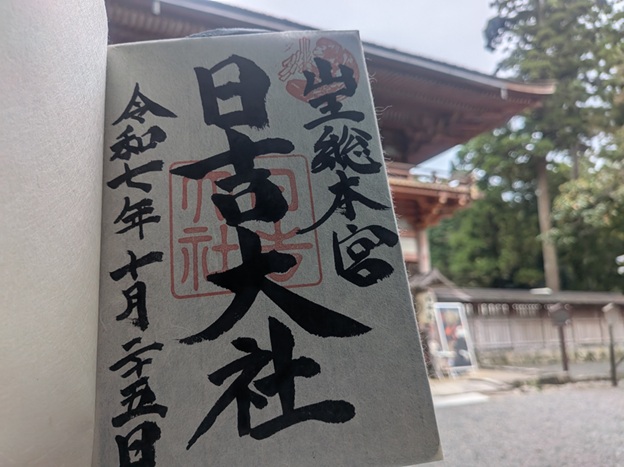

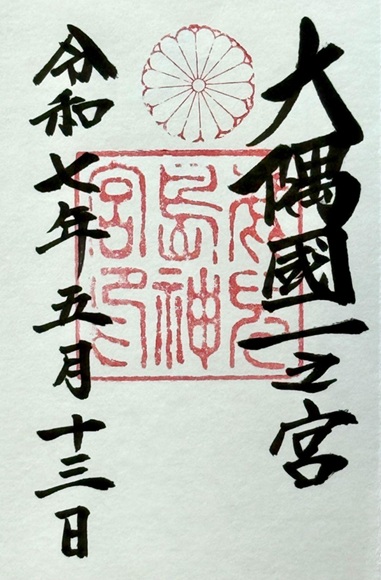

基本の御朱印は、「神猿(まさる)」「日吉大社」の朱印に、「山王総本宮」「日吉大社」「参拝日」が墨書きされるシンプルで伝統的なデザインの御朱印で、持参した御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

右上の朱印の「神猿」は、比叡山の神の使いとされる猿を表現したもので、「魔が去る」「勝る」の語呂合わせで、日吉大社の縁起物として扱われています。

「山王総本宮」は、日吉大社が山王権現と呼ばれて繁栄を極めた歴史と、全国にある同系統の神社の頂点に立つ総本宮であることを示しています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

どっしりとした堂々たる書体で書き入れられた墨書きがくっきりと表現されているのは、墨が染み込みやすく乾きやすい土佐手漉和紙が墨書きをしっかり受け止めているからこそだと思います。

迫力のある書体からは、大樹のような生命力や万物を守護する力を感じ、日吉大社の厄除けや魔除けのご利益が込められているかのように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

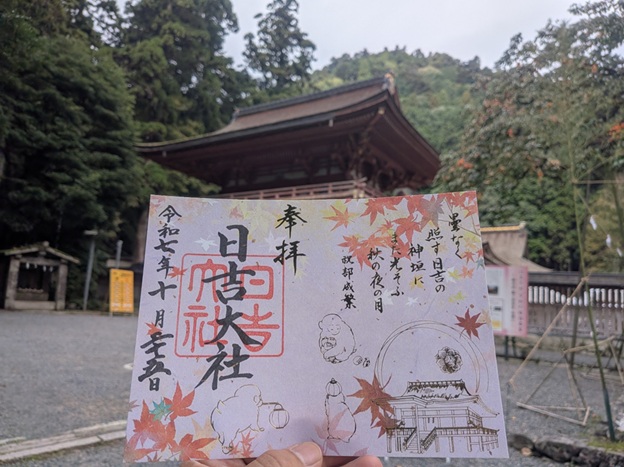

私が日吉大社を参拝した令和7年(2025年)10月には、基本の御朱印のほかにも摂取や末社などを含めたくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から期間限定の「秋の特別アート御朱印」をいただきました。

薄いピンク色の専用台紙に、色づいた紅葉が全体に描かれ、社殿のそばで3匹の神猿が遊んでいる様子が表現された可愛らしいデザインで、初穂料は1,000円でした

右側に書かれている和歌「雲なく照らす日吉の神垣にまた光そふ秋の夜の月」は、秋の季節の比叡山や琵琶湖畔の日吉の里の景観を表現した日吉大社ゆかりのものです。日吉大社に降り注ぐ神の光と、秋の夜空に輝く月の光があわさって、聖なる光に満ち溢れていることが詠われ、可愛らしいイラストと組み合わさった御朱印は、ロマンチックな雰囲気に仕上がっていると感じました。

日吉大社は紅葉の名所としても知られていて、境内には約3,000本のモミジやカエデがあります。例年、11月中旬から下旬にかけてが見頃で、一斉に色づく様は圧巻です。

日吉大社では、いろいろな種類の御朱印が授与されていて、期間限定の御朱印もありますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているのかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

日吉大社は、全国にある山王神社の総本宮として長く信仰され、現代でもたくさんの神が集まる聖地として崇められ、堂々たる御朱印には信仰の深さやありがたいご利益が込められているかのようです。比叡山山麓の豊かな自然に囲まれた景観も人気で、 季節の境内の様子を鮮やかに表現した限定アート御朱印も話題になっていますので、日吉大社を参拝しお気に入りの御朱印を見つけてみてください。

※近隣にあり関係が深い西教寺、唐崎神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】滋賀県「西教寺」の天台真盛宗総本山「不断念佛」と明智光秀「水色桔梗紋」の御朱印

【御朱印情報】滋賀県「唐崎神社」の「近江八景 唐崎の夜雨」と記される女神とご縁を結ぶ御朱印

※全国の大社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「大社」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

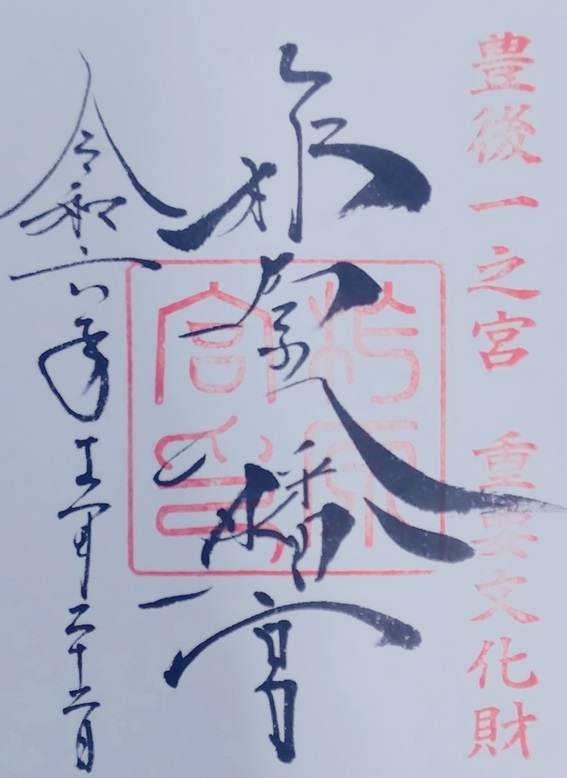

大分県大分市にある「柞原八幡宮」は、平安時代初期に宇佐神宮の分霊地として創建された古社で、豊後国一之宮として長く地域で信仰されてきました。独特の書体の達筆な御朱印には、長い歴史と境内にある数々の文化財の重要性が表されています。

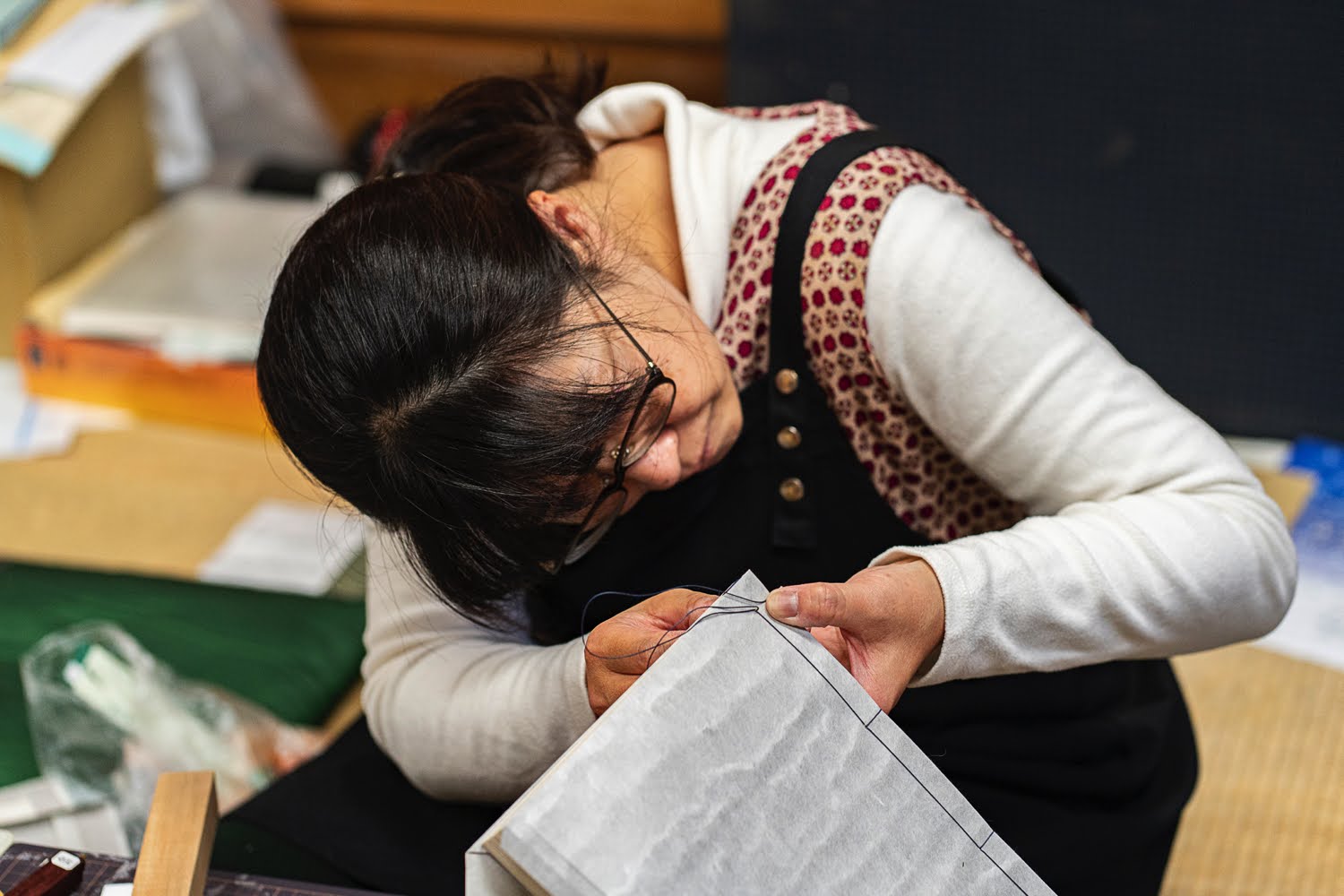

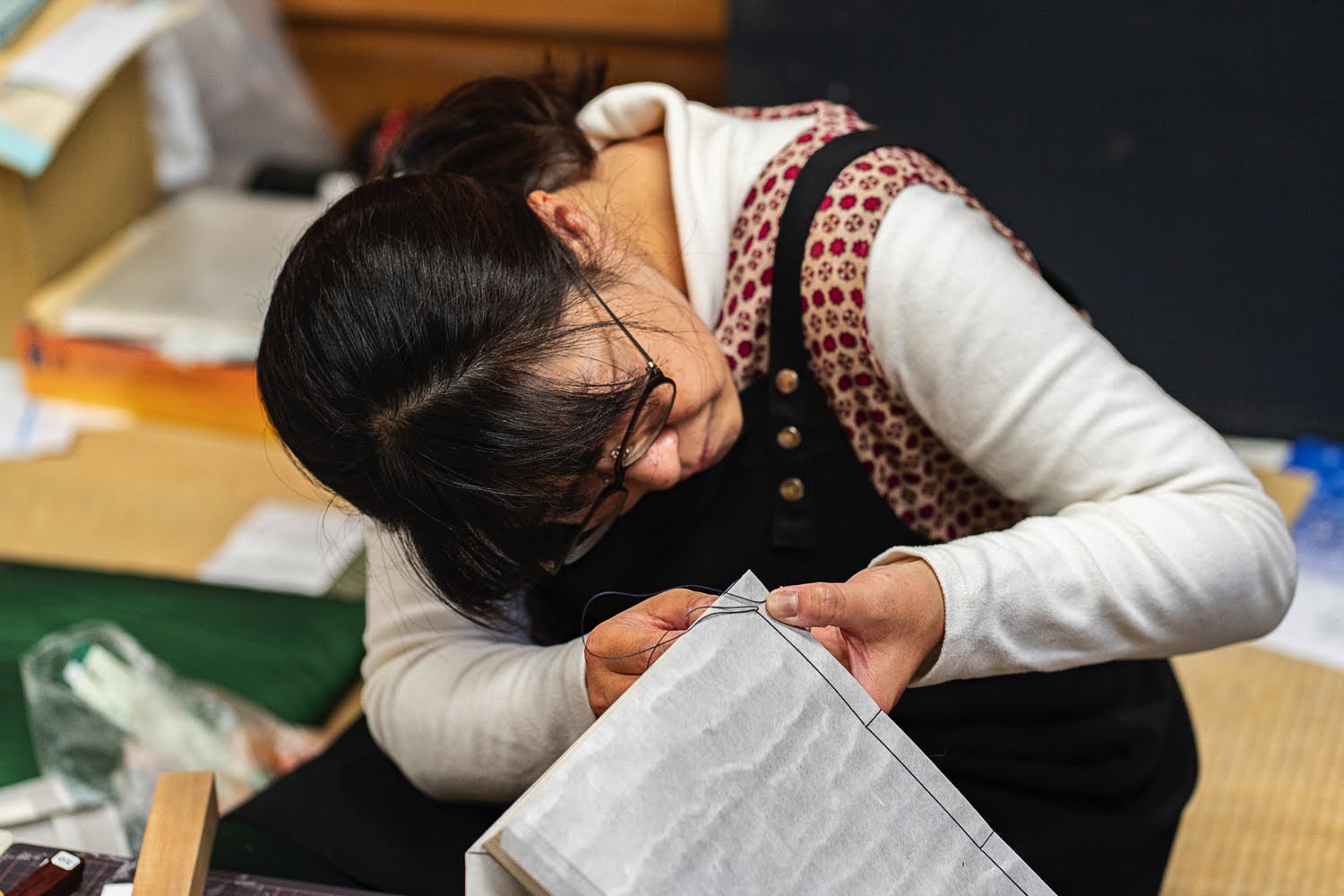

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、古来の和装本の製本手法である「袋綴じ」によって製本しています。軽くしなやかに仕上げることができるので壊れにくく、持ち運びや開閉の機会が多い納経帳・御朱印帳に適しています。

鹿児島県霧島市にある「鹿児島神宮」は、日本神話「海幸山幸」を伝える由緒ある古社で、皇室ゆかりの神々を祀る格式高い神社です。この地に伝わる物語と「大隅国一之宮」として長く信仰されてきた歴史を感じられる御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の資材調達・表紙制作・製本(和綴じ)を担当している紙本保存修復士・一宮佳世子の文化財に向き合う仕事に対する想い、和綴じ製本の技術や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)