- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

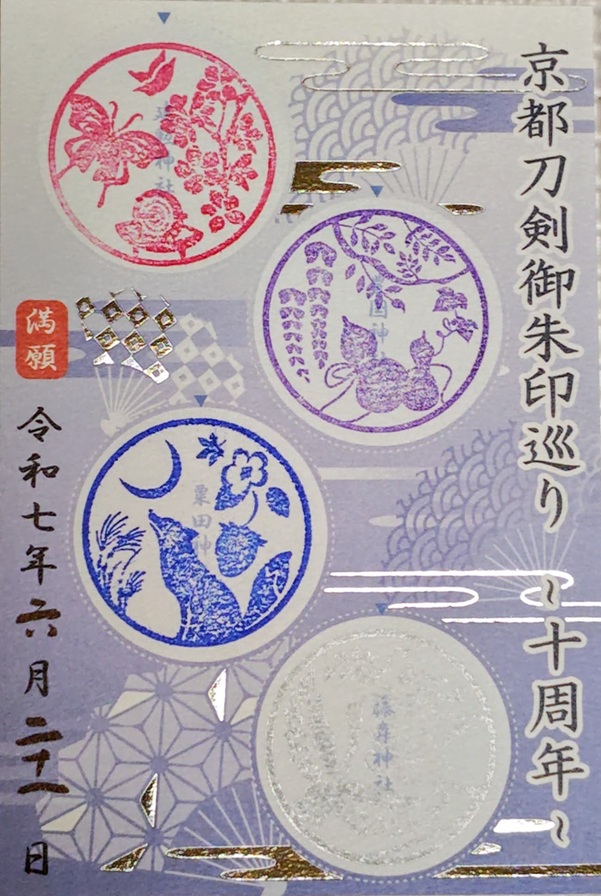

「京都刀剣御朱印巡り」とは、京都府京都市内に鎮座する刀剣にゆかりがある「藤森神社」「粟田神社」「豊国神社」「建勲神社」の4社が、ゆかりの刀剣がデザインされた特別限定御朱印を企画・授与する不定期開催のイベントです。令和7年(2025年)の4社の刀剣特別御朱印と10周年特別企画の情報をまとめました。

スポンサーリンク

目次

「京都刀剣御朱印巡り」とは、京都府京都市内に鎮座する刀剣にゆかりがある「藤森神社(ふじのもりじんじゃ)」「粟田神社(あわたじんじゃ)」「豊国神社(とよくにじんじゃ)」「建勲神社(たけいさおじんじゃ)」の4社が、ゆかりの刀剣がデザインされた特別限定御朱印を企画・授与する不定期開催のイベントです。

平成27年(2015年)の夏に初めて開催され、令和7年(2025年)には10周年を迎え、これまでに14回開催され、御朱印巡り好きの人や神社巡り好きの人、刀剣好きの人、京都の歴史巡り好きの人などが、開催を心待ちにするイベントとして定着しています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトでは、京都刀剣御朱印巡りに参加している4社の概要や御朱印、刀剣特別限定御朱印を記事でご紹介していますので、以下に各社の情報を抜粋にてまとめました。リンク先の各社の詳細情報も含め、京都刀剣御朱印巡りに興味がある人、実際に参加してみようと思っている人は、ぜひご参考いただければ幸いです。

京都府京都市伏見区にある「藤森神社」は、「菖蒲の節句」発祥の神社として知られ、学問・勝運・馬の神様として広く崇敬されています。

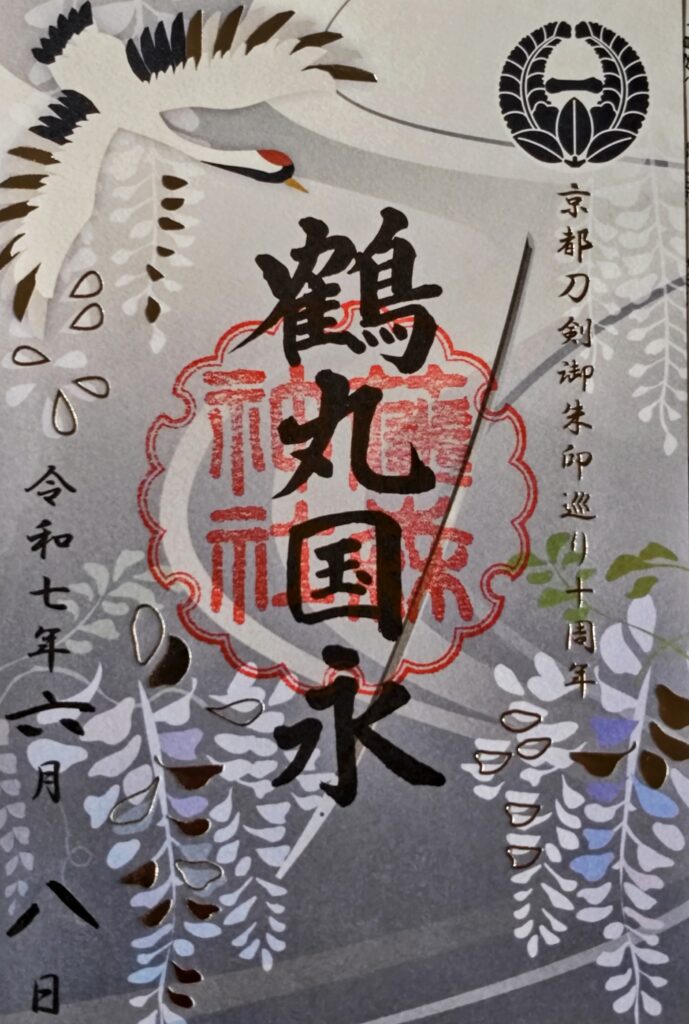

藤森神社の京都刀剣御朱印巡りの特別御朱印には、「鶴丸国永(つるまるくになが)」がデザインされます。

鶴丸国永は、平安時代の山城国(やましろのくに、現在の京都府)の刀工・五条国永(ごじょうくになが)作の太刀です。反りの強い優美な立ち姿で、五条国永在銘作刀の中で最高傑作とされています。拵(こしらえ:日本刀の外装)に「鶴丸」の模様があったことから名付けられたといわれます。

鎌倉幕府第9代執権・北条貞時(ほうじょうさだとき)が、鶴丸国永欲しさに前の持ち主の墓を暴いたという俗説がささやかれるほど人気がありました。経緯は不明ですが、そのあと織田信長(おだのぶなが)が所有し、家臣に贈られたあと、藤森神社で神事に使用されていたところを本阿弥家の折紙が付いて、仙台藩(せんだいはん、現在の宮城県)の伊達家に渡ります。

めまぐるしく持ち主を変えた鶴丸国永は、明治維新後に明治天皇に献上され、現在は御物として宮内庁が管理しており、滅多にその姿を見ることができない名刀です。藤森神社の宝物館には鶴丸国永の写しが展示されています。

令和7年(2025年)に授与されていた鶴丸国永の御朱印は、鶴と藤が鮮やかに描かれた台紙に、「鶴丸国永」の字と刀身のイラストが入り、文字やイラストの一部が箔押しで輝くきらびやかなデザインでした。

※藤森神社に関しては、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「藤森神社」の学問・勝運・馬の神様の多種多彩な御朱印

京都府京都市東山区にある「粟田神社」は、京都と東国を結ぶ出入口として昔から交通の要衝であった「粟田口」に鎮座する神社で、旅行守護・厄除けの神として信仰されてきた歴史があります。

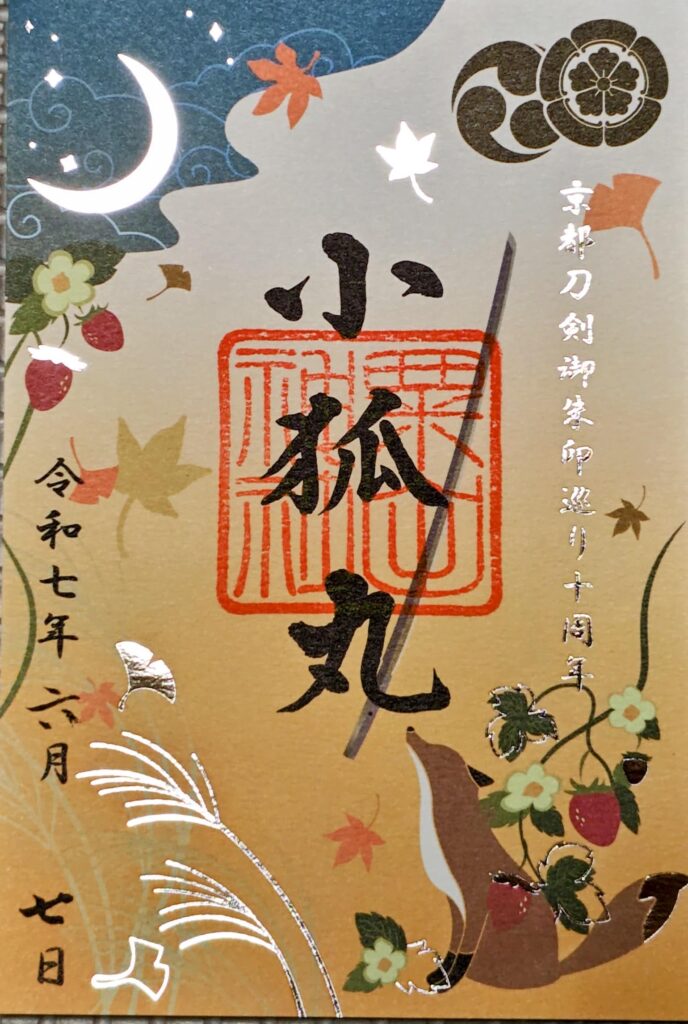

粟田神社の京都刀剣御朱印巡りの特別御朱印には、「小狐丸(こぎつねまる)」がデザインされています。

粟田神社がある粟田口周辺は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて刀工が多数在住し、刀剣の産地として知られており、その中でも特に名工といわれていたのが、小狐丸を作刀したといわれる三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)です。

小狐丸の作刀には、以下のような伝説がのこっています。

三条宗近が一条天皇(いちじょうてんのう)から鎮護のための刀を打つように命じられ、氏神である稲荷明神に成功を祈願しました。するとその夜、童子が現われて自分が相槌(あいづち、作刀の際の助手)を務めると申し出ます。宗近はその童子を相槌として見事な名刀を鍛えますが、その童子が姿を変えた稲荷明神(狐)だったことを知り、宗近は名刀に「小狐丸」と名付けました。

この伝説は、室町時代に成立した能「小鍛冶」にもなっています。

令和7年(2025年)に授与されていた小狐丸の御朱印は、稲穂や紅葉が秋の季節をイメージさせる台紙に、小狐丸の刀身や狐が描かれ、イラストの一部が銀色の箔で光っているのが印象的なデザインでした。

※粟田神社に関して、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「粟田神社」の京の七口「粟田口」の歴史と名刀工にまつわる御朱印

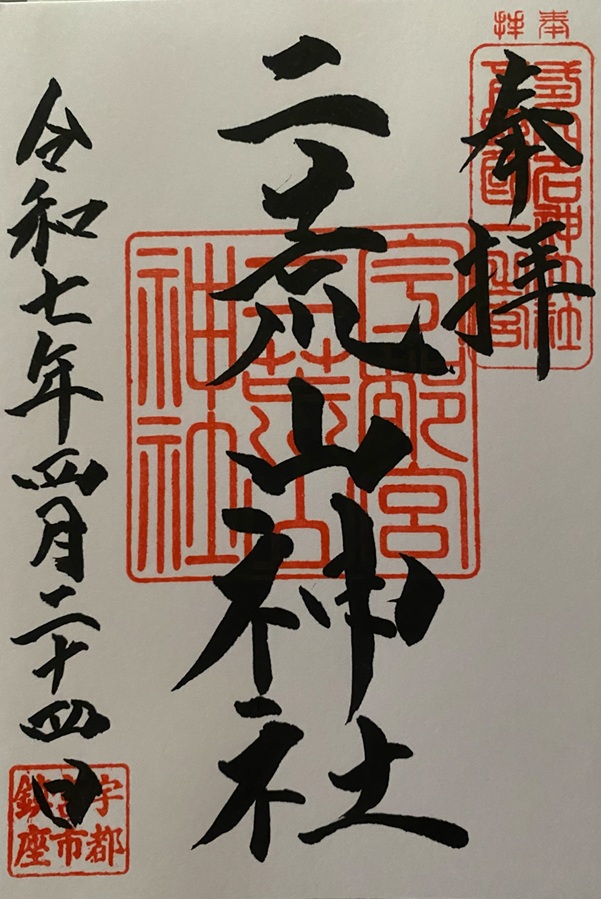

京都府京都市東山区にある「豊国神社」は、天下人・豊臣秀吉を祀る神社で、出世・開運の御神徳で広く信仰されています。

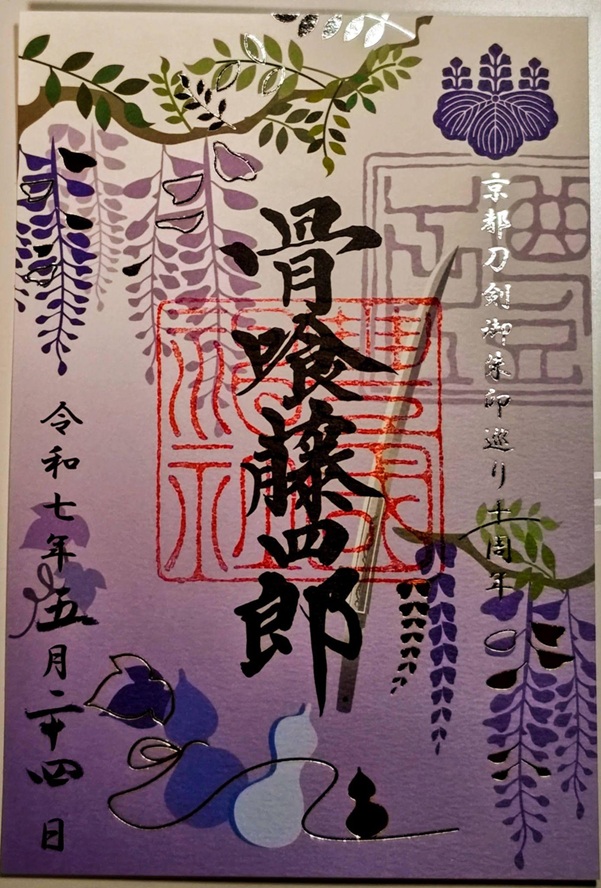

豊国神社の京都刀剣御朱印巡りの特別御朱印には、「骨喰藤四郎(ほねばみとうしろう)」がデザインされています。

鎌倉時代中期に活躍した山城国(やましろのくに、現在の京都府)の名刀工・粟田口藤四郎吉光(あわたぐちとうしろうよしみつ)の作と伝わる無銘の長脇差で、もとは薙刀だったといわれています。恐ろしい名前は、斬る真似をしただけで、骨まで砕いてしまいそうなほど、鋭いことから付けられたとされています。

鎌倉時代に九州を拠点にしていた大友家に伝来し、足利幕府初代将軍・足利尊氏(あしかがたかうじ)に贈られますが、十三代将軍・足利義輝(あしかがよしてる)が殺害された際に、松永久秀(まつながひさひで)に奪われてしまいます。時の大友家当主・大友宗麟(おおともそうりん)が松永久秀より金3,000両と多くの財宝で取り戻し、のちに豊臣秀吉(とよとみひでよし)に献上しました。

江戸時代に入り、大坂夏の陣で大坂城と一緒に燃えたと思われましたが、その後、傷ひとつない姿で見つかり、徳川家康(とくがわいえやす)に贈られました。明暦の大火で江戸城と共に焼け、焼身となりますが修復され、江戸時代を通じて徳川将軍家の重宝として伝わります。

明治維新後、豊臣秀吉を祀る京都の豊国神社に奉納されました。

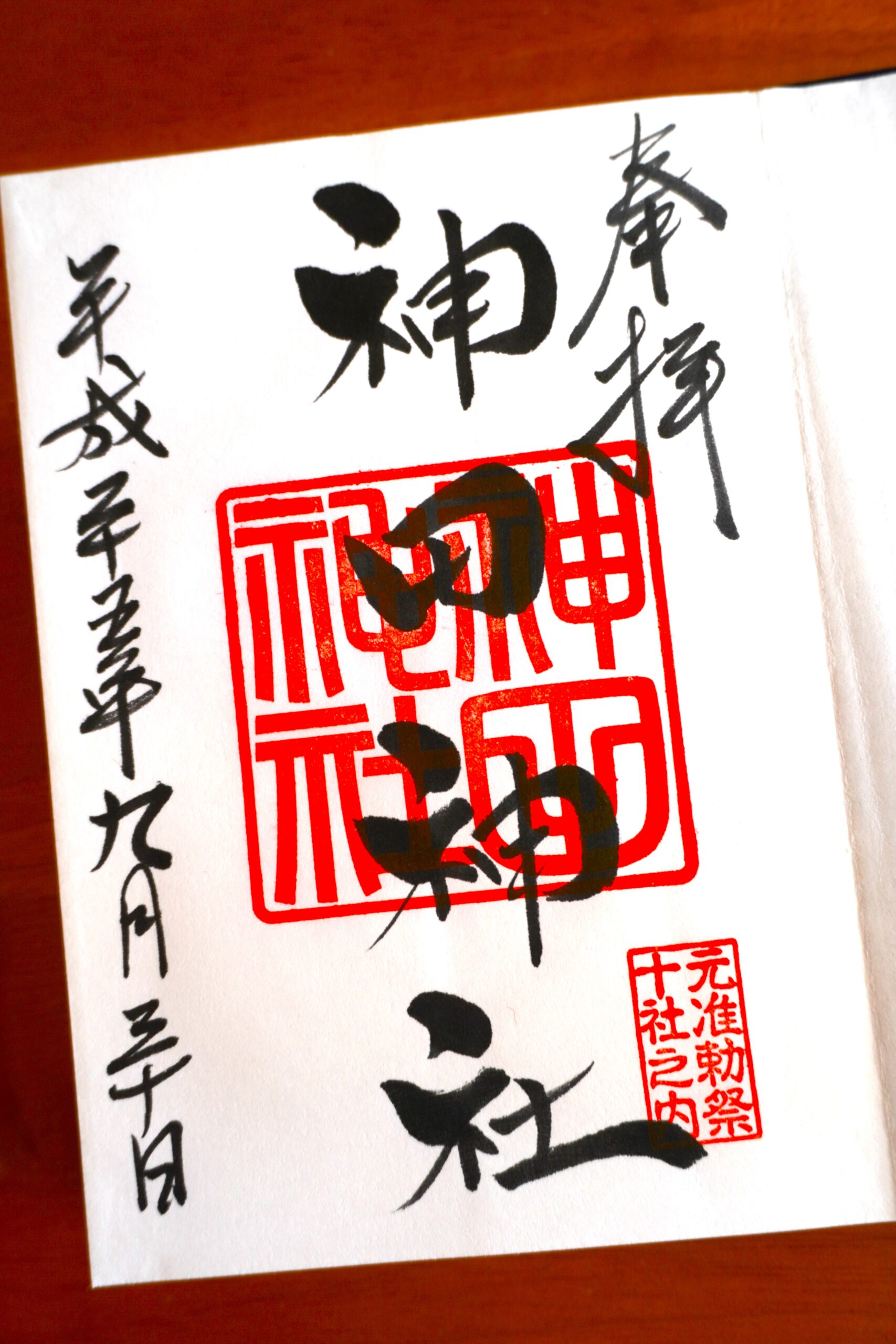

令和7年(2025年)に授与されていた骨喰藤四郎の御朱印は、藤の花とひょうたんと刀身があしらわれた紫のグラデーションを背景に、中央に「骨喰藤四郎」の墨書きと「豊国神社」の朱印、左に「参拝日」、右には紫の豊臣家の家紋「五七桐」と銀の箔押しで「京都刀剣御朱印めぐり十周年」と記されるデザインでした。

※豊国神社に関して、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「豊国神社」の豊臣秀吉ゆかりの馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」の御朱印

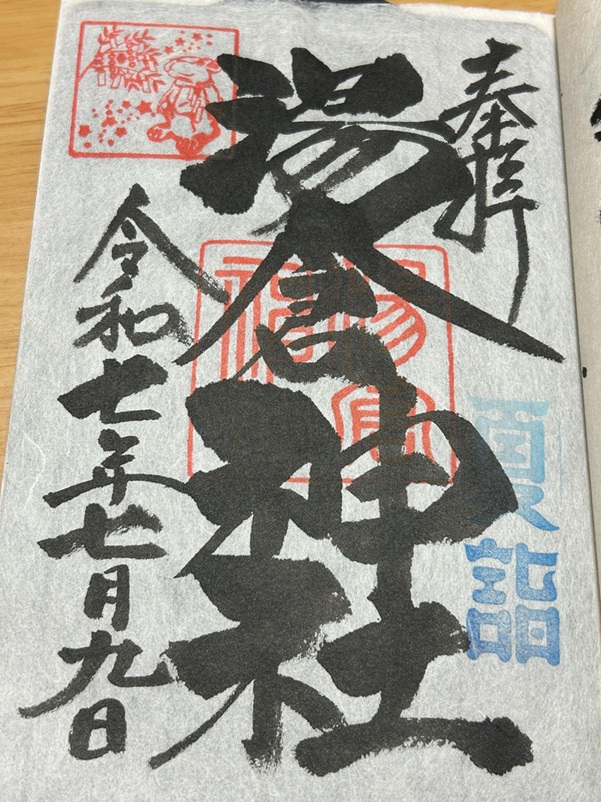

京都府京都市北区にある「建勲神社」は、戦国武将・織田信長を御祭神とする神社で、平安京の北を守護する船岡山山上に鎮座しています。

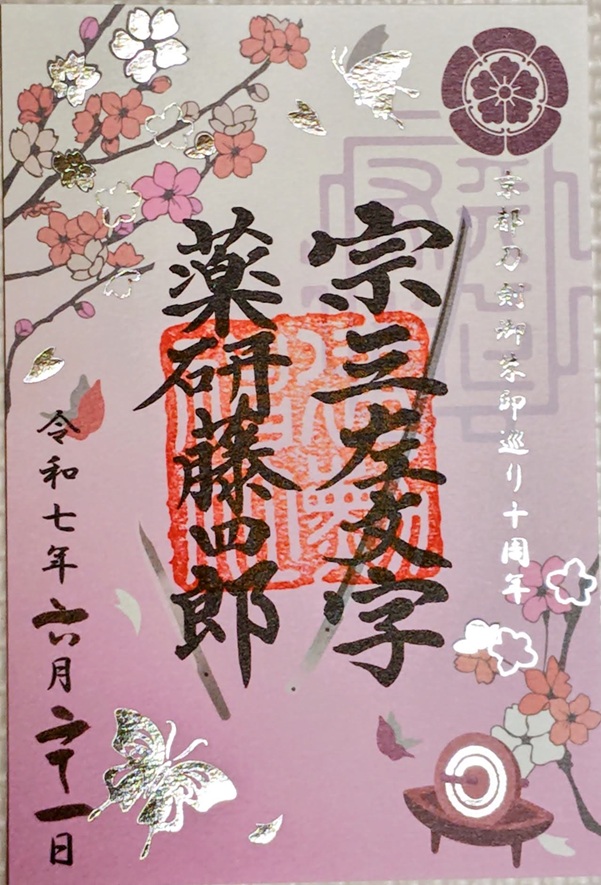

建勲神社の京都刀剣御朱印巡りの特別御朱印には、「宗三左文字(そうざさもんじ)」「薬研藤四郎(やげんとうしろう)」がデザインされています。

宗三左文字は、南北朝時代の刀工・左文字が作った重要文化財に指定されている刀剣で、建勲神社から京都国立博物館に寄贈されています。織田信長・豊臣秀吉・徳川家康と渡り歩いた刀剣であることから「天下取りの刀」とも呼ばれていました。

薬研藤四郎は、鎌倉時代の刀工・粟田口藤四郎吉光が打った短刀です。戦に負けた畠山政長(はたけやままさなが、室町時代の武将)がこの短刀で自刃しようとしましたが、腹に刺さらず怒って放り投げると薬研(やげん、薬を調合するときに使用する金属製の道具)に突き刺さったという逸話から「切れ味は抜群だが、主の腹は斬らない」刀として薬研藤四郎と呼ばれるようになりました。

令和7年(2025年)に授与されていた宗三左文字・薬研藤四郎の御朱印は、右に建勲神社の御神紋と「天下布武」の文字、「京都刀剣御朱印巡り十周年」の美しい銀箔文字、左に「参拝日」の墨書き、中央には「宗三左文字」「薬研藤四郎」の墨書きと「建勲神社」の朱印が入るデザインで、刀身と薬研が描かれ、桜と蝶の銀箔がキラキラと輝いていました。

※建勲神社に関して、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「建勲神社」の織田信長や名刀剣にちなんだ多種多彩な御朱印

令和7年(2025年)は京都刀剣御朱印巡りが始まってから10周年の記念の年にあたり、4社すべてを巡って京都刀剣御朱印を拝受し満願すると、10周年記念の特製扇子もいただくことができる特別企画も実施されていました。

京都刀剣御朱印巡りは、年々人気が出てきているイベントですので、おそらくこれからも素敵な御朱印と特製の品が準備されることかと思います。4社それぞれの刀剣にまつわる歴史や物語を知るきっかけにもなります。御朱印巡りが好きな人はもちろん、刀剣や歴史に興味のある人なども、このイベントをきっかけにぜひ4社を巡ってみてください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

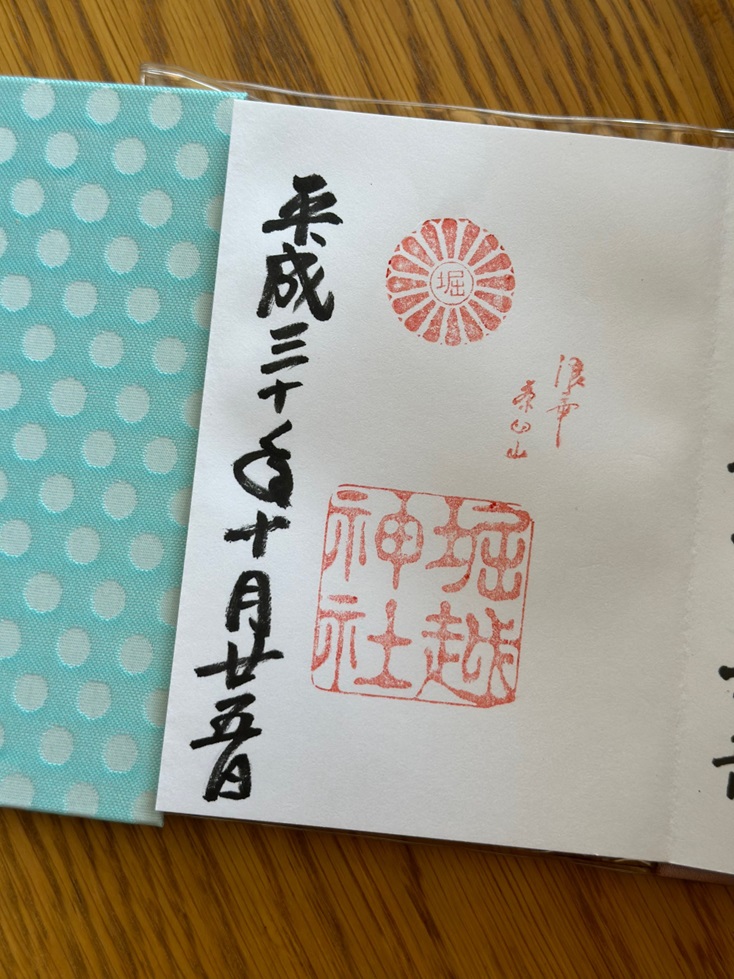

栃木県宇都宮市にある「宇都宮二荒山神社」は、宇都宮の祖神として信仰をあつめる神社です。「下野国一之宮」の伝統と格式を感じる御朱印の他、大国・恵比須のアート御朱印、郷土玩具「黄ぶな」をモチーフにした御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

大阪府大阪市天王寺区にある「堀越神社」は、四天王寺とともに聖徳太子によって建立され、1400年以上の歴史があると伝わる神社です。シンプルな伝統的なデザインの御朱印には大阪の歴史を感じる地名「浪華茶臼山」が記されています。

北海道函館市は、古くから北海道の玄関口として発展し、歴史・文化・自然が調和した風光明媚な都市です。函館市の観光コンテンツとして注目されている神社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5社(湯倉神社、函館八幡宮、船魂神社、函館護国神社、亀田八幡宮)を厳選してご紹介します。

東京都千代田区にある「神田明神」は、江戸幕府の庇護を受けた歴史をもち、庶民からも崇敬される「江戸総鎮守」です。日本三大祭のひとつ「神田祭」が有名で、通常の御朱印の他に祭礼限定や期間限定の御朱印も企画されています。