- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市東山区にある「南禅寺」は、臨済宗南禅寺派の大本山で、京都五山の上に位置する格式の高い寺院で、広大な境内に一直線に並ぶ大伽藍などの貴重な建造物や、季節によって変化する美しい景色を目当てにたくさんの観光客も訪れています。複数の場所・塔頭寺院で仏教の教えが詰まった御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市東山区にある「南禅寺(なんぜんじ)」は、正式には「瑞龍山太平興国南禅禅寺(ずいりゅうざんたいへいこうこくなんぜんぜんじ)」と称する臨済宗南禅寺派の大本山です。創建は鎌倉時代の正応4年(1291年)で、その2年前に落飾した亀山法皇(かめやまほうおう)の離宮「禅林寺殿(ぜんりんじどの)」を寺に改め、無冠普門(むかんふもん)を開山としました。境内の伽藍は二世住持の規庵祖円(きあんそえん)が15年もの歳月を費やして整えました。

室町時代に入って、建武元年(1334年)に第96代・後醍醐天皇(ごだいごてんのう)により南禅寺は臨済宗寺院の寺格である五山の第一位となりますが、至徳3年(1385年)に室町幕府第3代将軍・足利義満(あしかがよしみつ)が相国寺(しょうこくじ)を五山第一とするに伴い、南禅寺は「五山之上」に位置付けられ、五山の最上位を誇る寺院となりました。しかし、応仁の乱及び文明の乱により伽藍はことごとく焼失、再建もままならず、時が過ぎます。

※五山に含まれる建仁寺と東福寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「建仁寺」の禅の心を映し出す「拈華堂」の御朱印

【御朱印情報】京都府「東福寺」の境内の風景がよみがえる「大佛寶殿」と「通天」の御朱印

南禅寺が復興を遂げたのは江戸時代に入ってからでした。

慶長10年(1605年)、江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)の側近で「黒衣の宰相(こくいのさいしょう)」と呼ばれた以心崇伝(いしんすうでん)が入寺した以降のことです。慶長11年(1606年)には、天下統一を果たした豊臣秀吉の息子である豊臣秀頼(とよとみひでより)により法堂が再建されており、また大方丈は天正年間(1573~92)に建造された御所の建物を下賜され、慶長16年(1611年)に移築したものです。小方丈は寛永年間(1624〜44)に伏見城(ふしみじょう)の遺構を移築して建築されました。方丈には、江戸時代初期の絵師・狩野探幽(かのうたんゆう)の「群虎図(ぐんこず)」、40面の障壁画や小堀遠州(こぼりえんしゅう)が作庭したと伝わる枯山水の代表的な庭園などの見どころがあります。

明治維新後には東京遷都による京都の窮状を立て直すため、田邊朔郎(たなべさくろう)の設計で琵琶湖疎水・水路閣(すいろかく)が建設されます。南禅寺境内法堂の南、塔頭南禅院の前に位置する水路閣は、当初は景観を破壊すると反対の声もありましたが、現在では独特の景観が魅力となり、多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。

平成17年(2009年)には南禅寺境内全体が国の史跡に指定されたほか、令和7年(2025年)8月27日に南禅寺水路閣を含む琵琶湖疎水施設の一部が国宝に指定されるなど、数々の建造物は貴重な文化財として大切に受け継がれています。

南禅寺では、複数の場所、塔頭寺院で、いろいろな種類の御朱印が授与されています。

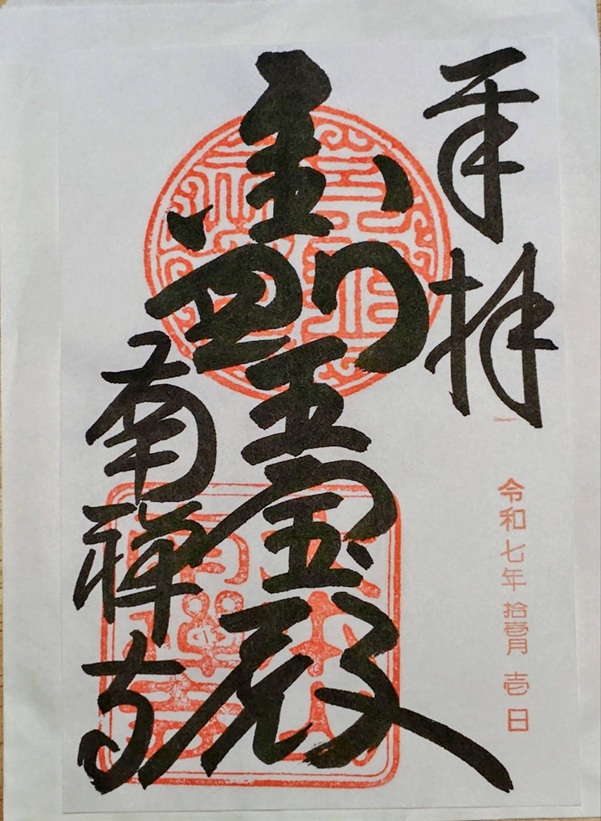

基本の御朱印は、「金剛王宝殿(こんごうおうほうでん)」の御朱印で、金剛王宝殿とは南禅寺の仏殿を意味する言葉で法堂を指し、方丈の拝観受付隣で拝受することができます。

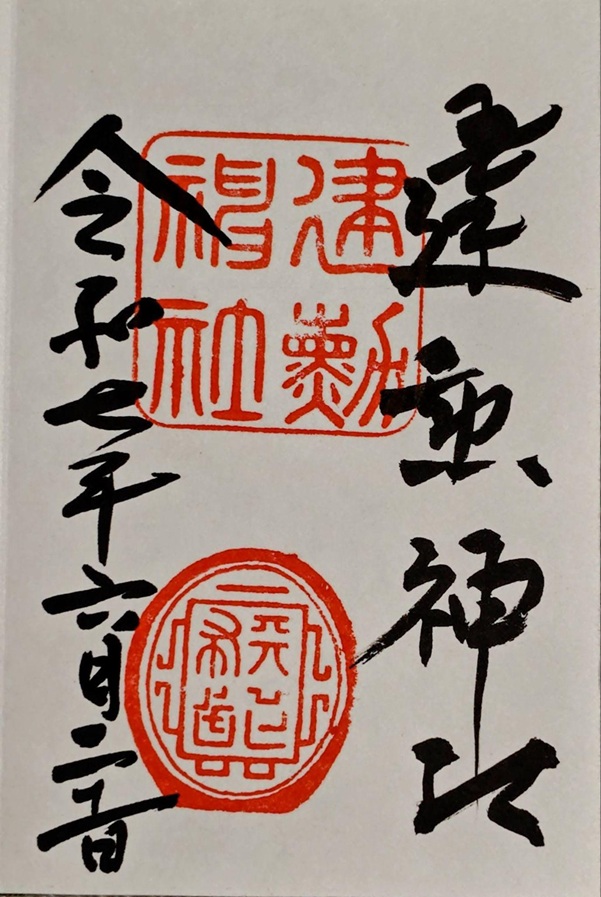

中央に「金剛王宝殿」、右に「奉拝」、左には「南禅寺」と墨書きされ、右下に参拝日の朱印、中央上には「三宝印」その下に「大本山南禅寺」の印がおされるデザインです。

中央の朱印の「三宝」とは、仏教における3つの宝「仏(悟りを開いたお釈迦様)」・「法(仏の教え)」・「僧(教えを実践する修行者)」を表します。

豊臣秀頼が寄進した法堂は、明治28年(1895年)に焼失し、現在見られる建物は明治42年(1909年)に再建されたものです。御本尊・釈迦如来坐像が安置され、南禅寺の信仰の中心となる堂宇です。法堂は通常非公開で、特別公開時にのみ堂内を見ることができます。

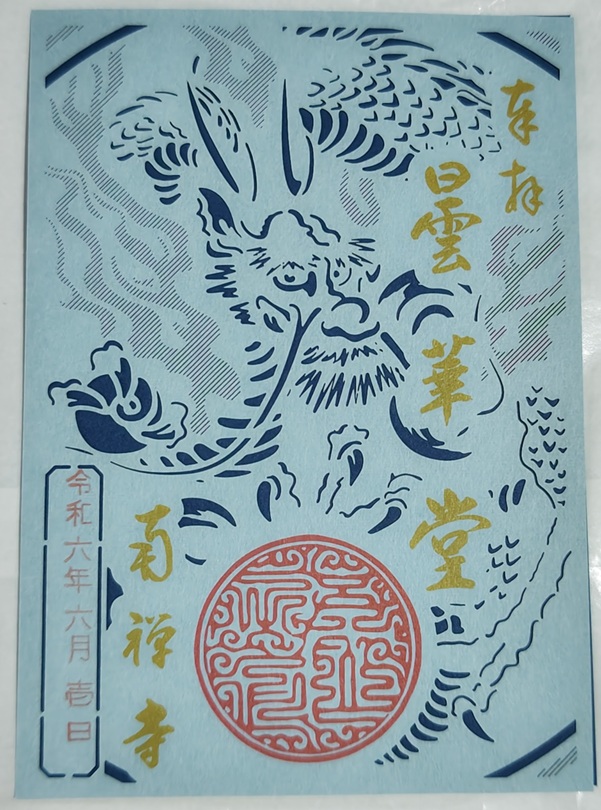

私が令和6年(2024年)に南禅寺を訪れた際には、法堂の御朱印を拝受できる方丈で、龍の切り絵御朱印も授与されていました。期間限定の御朱印だと思っていたのですが翌令和7年(2025年)にお参りした際にも授与されていたので、詳しくはわかりませんが、常に授与されている御朱印なのかもしれません。

ブルーの台紙に龍の切り絵、右に「奉拝」と「曇華堂(どんげどう)」、左下に「南禅寺」の金字と参拝日印、中央下には「三宝印」の朱印がおされるデザインです。

「曇華」とは仏教では「優曇華(うどんげ)」という幻の花を指します。優曇華は3000年に1度しか咲かない花とされ、めったにない幸運の例えとしても使用されることがある言葉です。

「曇華堂」とは、たいへん希少な貴重な仏堂という意味があり、南禅寺では法堂のことを指します。

法堂の天井には瑞龍図が描かれていて、この御朱印は、南禅寺の信仰の中心たる法堂の特徴をよく表しているといえます。

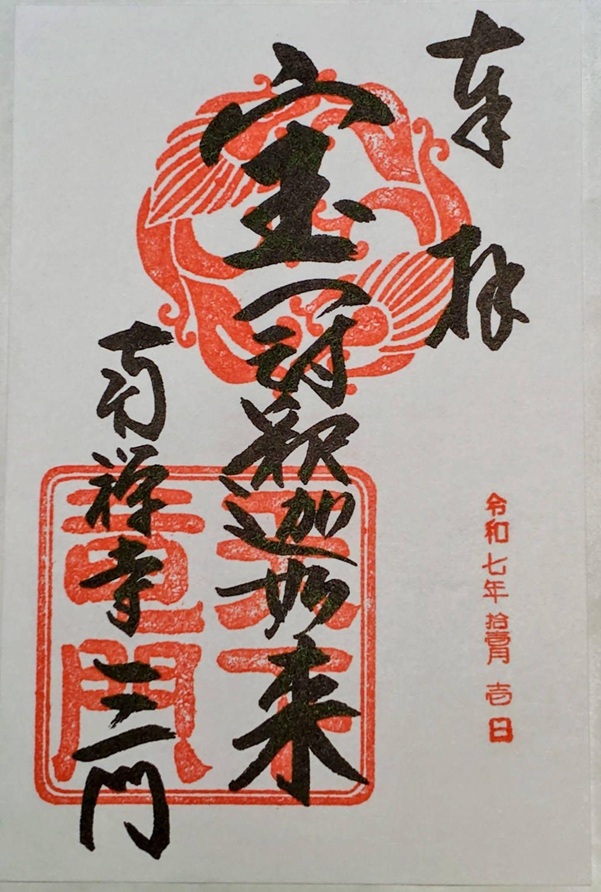

三門は、内部拝観が可能で、拝観受付で書き置きタイプの御朱印が授与されています。三門で御朱印が授与されることはあまり知られていないようですが、せっかくのご縁ですので、拝観される際にはぜひ御朱印をいただいてみてください。

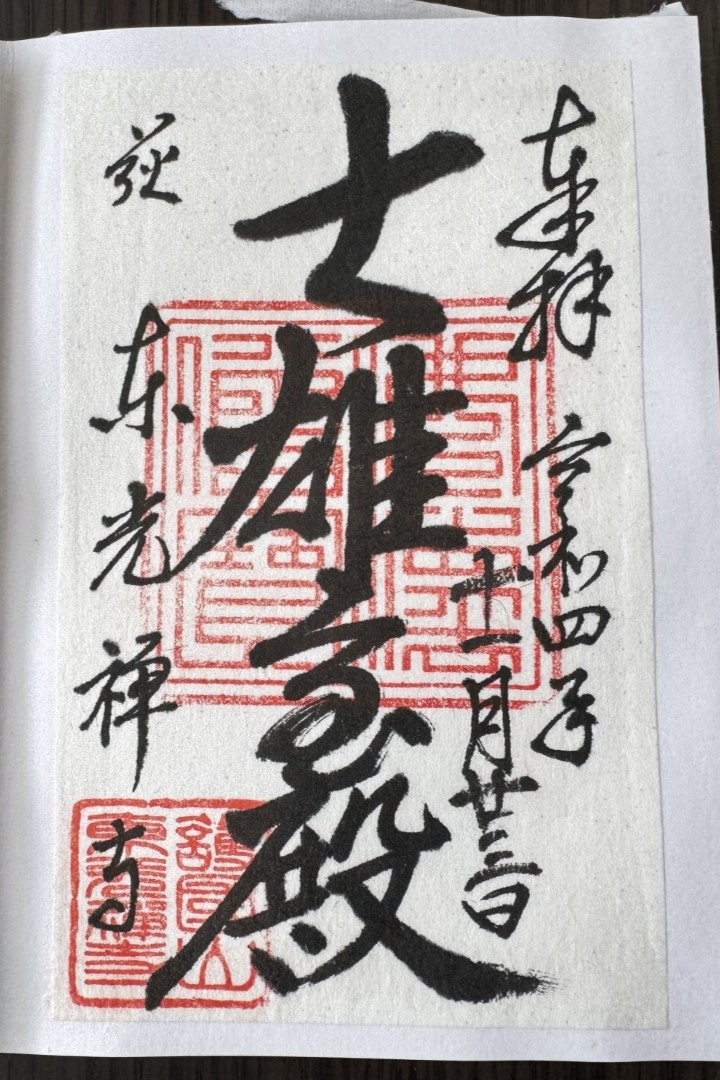

中央には三門楼上に安置されている「宝冠釈迦如来(ほうかんしゃかにょらい)」の墨書き、右に「奉拝」、左下に「南禅寺三門」と書かれ、右下に「参拝日印」、中央には寺紋「入れ違い雨龍」、その下に三門の別名である「天下竜門(てんがりゅうもん)」の朱印がおされるデザインです。

南禅寺の境内に入って、多くの人がまず目を奪われるのは、三門の巨大さです。現在の三門は、江戸時代初期の寛永5年(1628年)に戦国武将・藤堂高虎(とうどうたかとら)が大坂夏の陣で亡くなった者を慰霊するために建立寄進したもので、日本三大門の1つに数えられる堂々たる門です。

歌舞伎「楼門五三桐」では、南禅寺三門に上った天下の大泥棒・石川五右衛門(いしかわごえもん)の「絶景かな、絶景かな」というセリフが有名ですが、これは三門眼下の桜景色の見事さを表した言葉です。

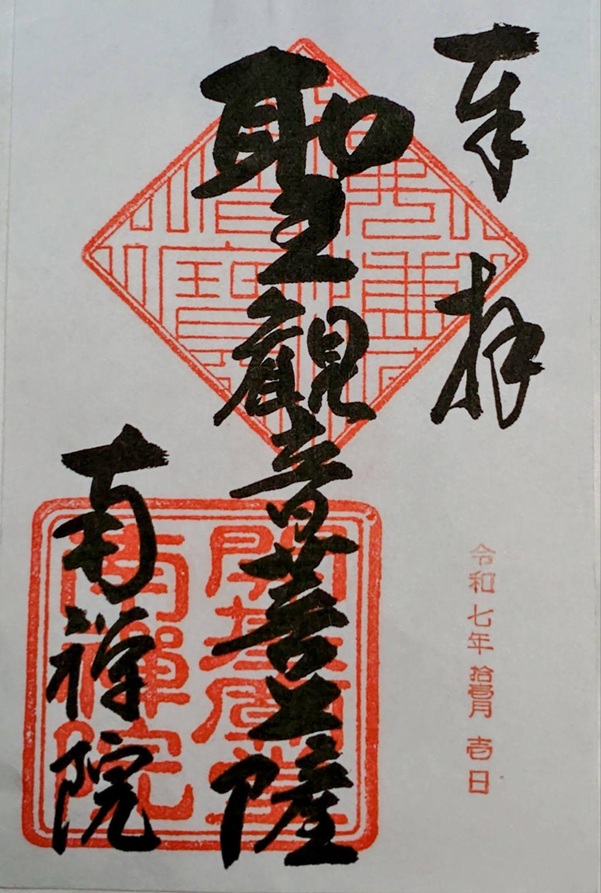

法堂の南、水路閣をくぐった先にある「南禅院(なんぜんいん)」は、南禅寺塔頭寺院の1つで御朱印も授与されています。

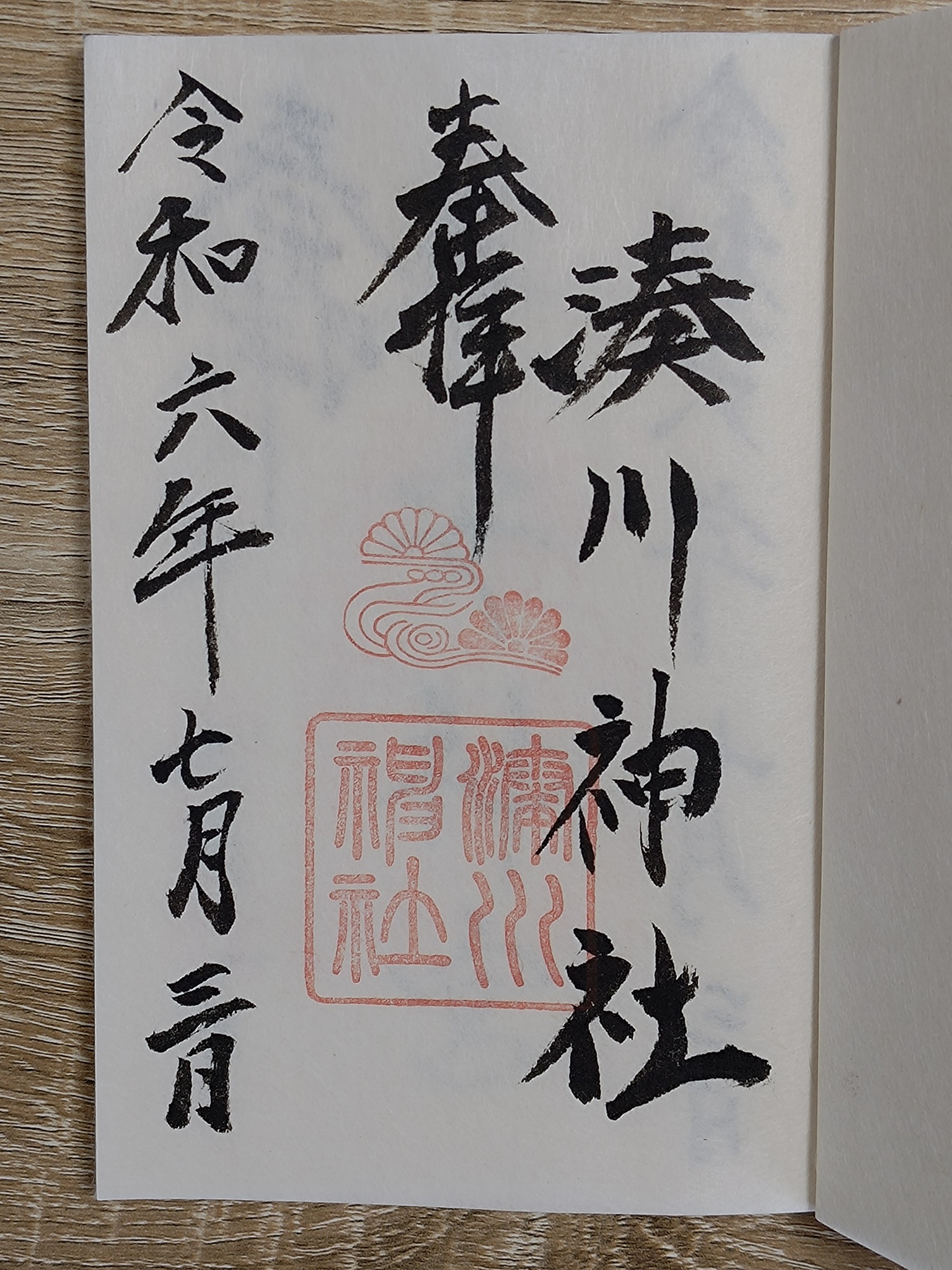

御朱印には、御本尊である「聖観音菩薩」の墨書きが中央に、右に「奉拝」、左に「南禅院」と墨書きされ、右下に参拝日印、中央にはひし形の「三宝印」と「開基廟堂(かいきびょうどう)南禅院」の朱印がおされるデザインです。

南禅院は、亀山法皇の離宮跡で南禅寺発祥の地とされる塔頭です。私が参拝した令和7年(2025年)11月は建物が修繕中でしたが、庭園のみ拝観することができました。

南禅寺方丈には、前述の「虎の子渡しの庭」のほかに小方丈の「如心庭(にょしんてい)」や「六道庭(ろくどうてい)」「蓬莱神仙庭(ほうらいしんせんてい)」など美しい庭園がありますが、塔頭寺院の庭園も名庭ぞろいです。

三門の南にある「天授庵(てんじゅあん)」は、南北朝時代の暦応2年(1339年)に建立された庵で、応仁の乱により焼失した後は、細川幽斎(ほそかわゆうさい)により再興されました。幽齊は戦国時代の武将であり歌人でもある人物で、明智光秀の娘・細川ガラシャを妻とした細川忠興の実父です。天授庵書院南にある庭園は、本堂前の幾何学的な石畳が特徴的な枯山水庭園とは対照的な松や竹林、もみじなどに囲まれた池泉回遊式で、青もみじ・紅葉が大変美しい庭園です。

また、慶長10年(1605年)に以心崇伝が再興した「金地院(こんちいん)」には、以心崇伝が江戸幕府3代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)を招くために小堀遠州に作庭させた「鶴亀の庭」と呼ばれる枯山水庭園があります。

金地院は通常は非公開ですが、特別拝観が年に数回行われ、その際は御朱印もいただけるそうですので、タイミングをあわせてぜひ拝観してみてください。

南禅寺は、本寺だけでなく塔頭寺院や水路閣など見どころが満載のうえ、季節を通じて美しい景色を楽しむことができ、特に三門から見下ろす絶景は圧巻です。広い境内をじっくりと散策した後は、ぜひ美しい御朱印をいただいて素敵な思い出を作ってください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

京都府京都市北区にある「建勲神社」は、戦国武将・織田信長を御祭神とする神社で、平安京の北を守護する船岡山山上に鎮座しています。信長にちなんだ「天下布武」の御朱印のほか、信長の家臣が描かれた特別御朱印、神社ゆかりの刀剣にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

兵庫県神戸市中央区にある「湊川神社」は、明治時代に創建された兵庫県内屈指の参拝者数をほこる神社です。御祭神は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将・楠木正成で、天皇に忠義を尽くした歴史が御朱印にも表現されています。

山口県萩市にある「東光寺」は、萩藩毛利家の菩提寺として知られ、壮大な仏閣と無数の灯籠が立ち並ぶ黄檗宗の寺院です。黄檗宗の本堂を指す「大雄宝殿」と記される御朱印は、国を護り人々を救うという東光寺の想いが表現されているかのようです。

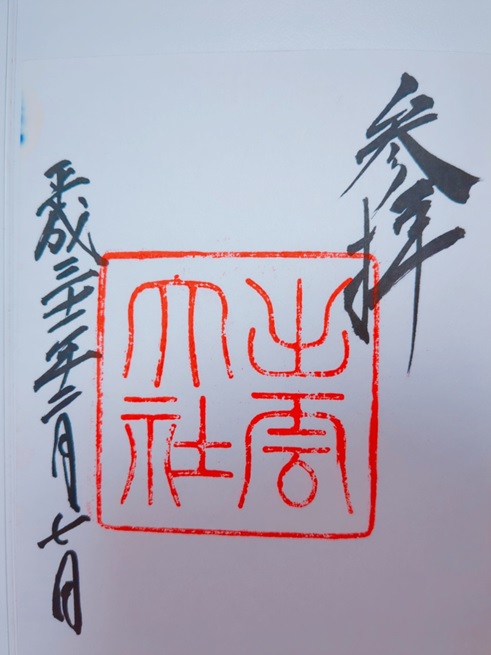

「出雲大社」は、島根県出雲市にある日本最古とされる神社のひとつです。縁結びの神様として特に知られており、全国各地から多くの参拝者が訪れます。御神体を参拝する拝殿と、大しめ縄が有名な神楽殿で御朱印をいただくことができます。