- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

滋賀県大津市にある「西教寺」は、天台真盛宗の総本山で、戦国武将・明智光秀が再興した寺院としても知られています。宗派の大切な教え「不断念佛」と記される基本の御朱印のほか、明智光秀ゆかりの水色桔梗紋が鮮やかな御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

滋賀県大津市にある「西教寺(さいきょうじ)」は、天台宗系の主要3宗派の一つ「天台真盛宗(てんだいしんせいしゅう)」の総本山として信仰をあつめる寺院です。

推古天皇26年(618年)に当時の朝廷で活躍していた聖徳太子(しょうとくたいし)が、恩師の慧慈(えじ)と慧聡(えそう)という2人の僧を弔うためにお堂を建てたことが始まりであると伝わっています。

鎌倉時代末期の正中2年(1325年)に天台真の僧・円観(えんかん)が再興し、室町時代の文明18年(1486年)には天台宗の僧・真盛(しんせい)が入寺し、天台宗の戒律を重視する立場を守り、規範や規則を教える道場として繁栄します。

しかし、戦国時代の元亀2年(1571年)に、当時天下統一を目指して勢いを増していた戦国武将・織田信長(おだのぶなが)による「比叡山焼き討ち」で西教寺も焼失してしまいます。この後、この地域の統治を任された織田信長の配下であった明智光秀(あけちみつひで)が琵琶湖畔に坂本城築城後に、その権威と財力を背景に陣屋の一部を寄進するなどして、西教寺の復興を強力に推し進めました。西教寺は明智家の菩提寺となり、地域の重要な寺院として発展していきます。

天正18年(1590年)に第107代・後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の命によって、京都にあった「法勝寺(ほっしょうじ)」と西教寺が合併し、「兼法勝西教寺(けんほっしょうさいきょうじ)」の名称となり、現在も正式にはこの名称が受け継がれています。

明治11年(1878年)に、中興の祖・真盛の名前にちなんで天台宗真盛派を名乗るようになり、昭和16年(1941年)に政府によって天台宗系の宗派は統合されますが、戦後になって再びわかれて現代に至っています。

最近では、令和2年(2020年)に明智光秀を主人公にしたNHK大河ドラマ「麒麟がくる」が放送され、光秀のファンが訪れる聖地巡礼スポットとしても人気になっています。

西教寺では、大本坊内の売店で複数種類の御朱印が授与されています。

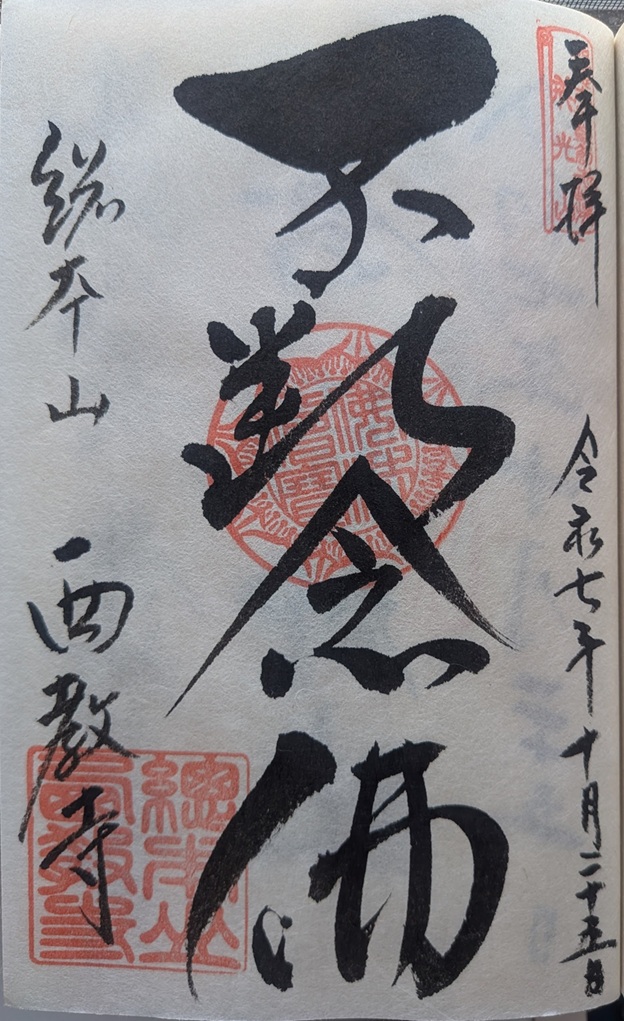

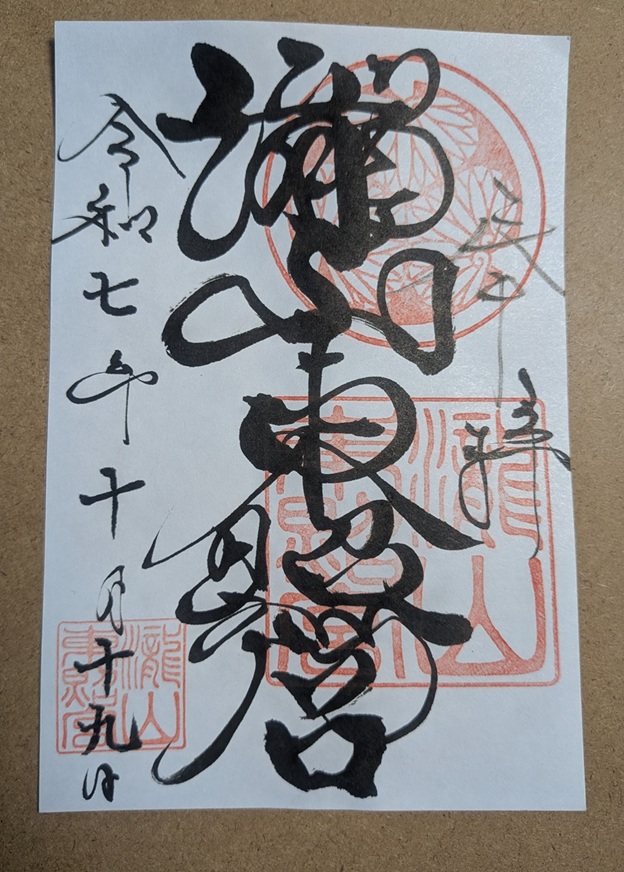

基本の御朱印は、「聖徳太子草創之道場戒光山」「宝印」「寺印」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「不断念佛」「総本山西教寺」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

「聖徳太子草創之道場戒光山(しょうとくたいしそうそうのどうじょうかいこうざん)」とは、聖徳太子が開創した道場であるという伝承と、戒律を重要視する山号「戒光山」を表していて、西教寺の長い歴史や信仰の姿が記されています。

「不断念佛(ふだんねんぶつ)」とは、特定期間に毎日24時間断えず念仏を唱え続ける修行のことを意味しています。

これは中興の祖である真盛上人が、比叡山での修行で体得した戒律と称名念仏(しょうみょうねんぶつ)を融合させた教えで、西教寺は現代においても念仏が一日も途絶えることがなく、真盛の教えを守り続けていることを表しています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。全体的に力強い筆圧でありながら、シャープな線の勢いも表現されているのは、墨が染み込みやすく乾きやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。強調された「不」の書体からは、絶え間教えを守り続ける強い意志、また、「念佛」の勢いある書体からは念仏を唱え続ける精神力が表れているように感じ、良縁成就や開運に導く西教寺のご利益が御朱印に込められているような気がしました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

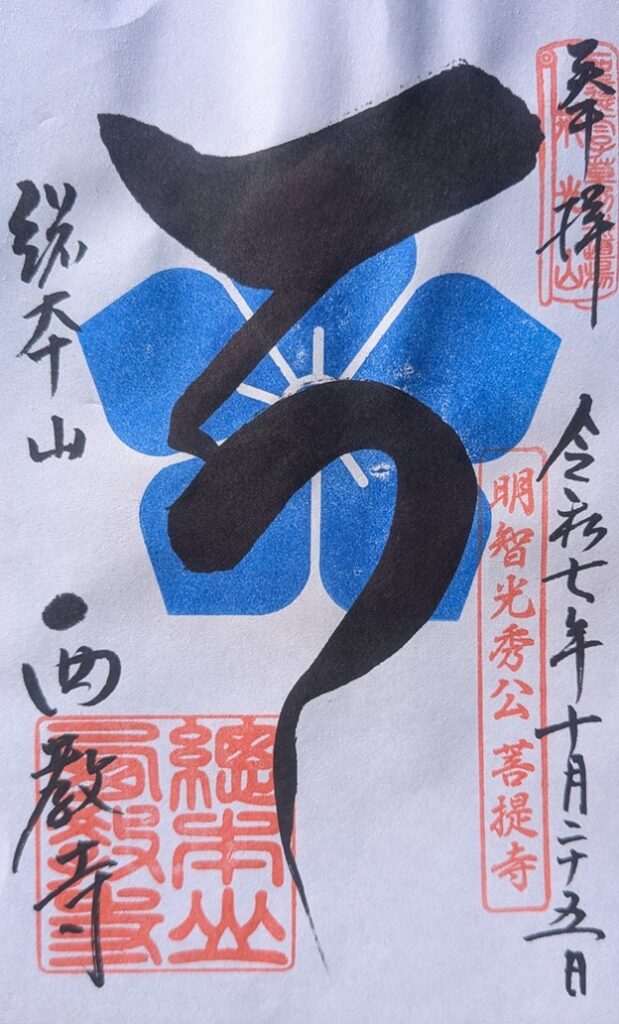

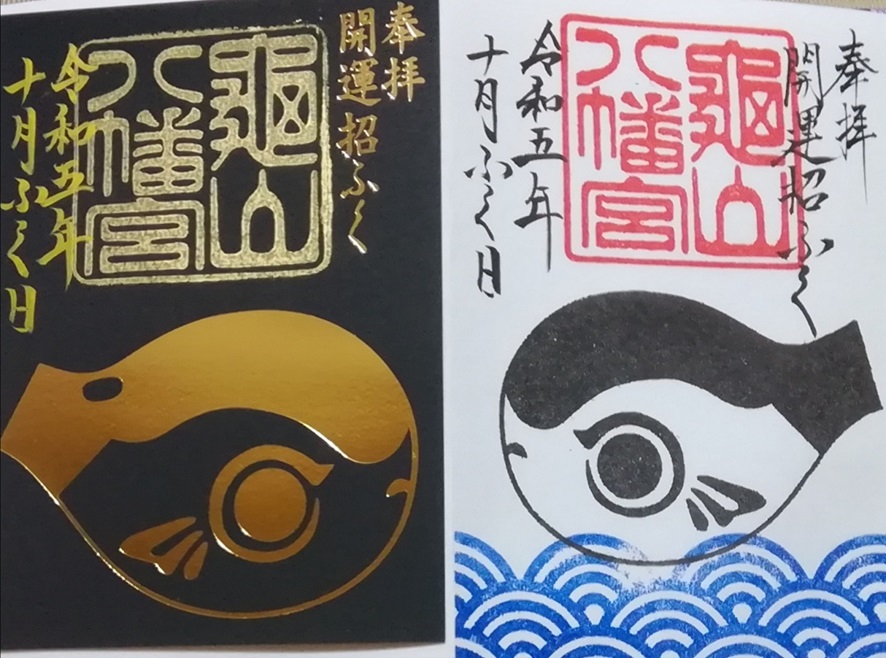

私が西教寺を参拝した令和7年(2025年)10月には、基本の御朱印のほかにもたくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から「明智光秀公菩提寺」の御朱印をいただきました。

右側には明智光秀公菩提寺の朱印、中央には光秀が深く信仰していた地蔵菩薩の梵字「カ」と光秀の代名詞「水色桔梗」の鮮やかな印がおされるデザインです。

明智光秀は、織田信長の配下として重用され頭角を現した武将ですが、京都・本能寺にて主君・織田信長を討ち、戦国の世のターニングポイントの首謀者となりました。どのような経緯で謀反をおこすことになったのか、「本能寺の変」は日本史上最大のミステリーのひとつといわれています。織田信長を討ったあと、わずか13日で羽柴秀吉(はしばひでよし、のちに天下統一を果たす豊臣秀吉(とよとみひでよし))に敗れますが、その後も生き延びたなどの説もあるなど、現代にも多くの謎を残しています。

この御朱印に地蔵菩薩の梵字「カ」が書き入れられているのは、明智光秀が肌身離さず携えていた念持仏が地蔵菩薩であったことに由来しています。

桔梗紋は、平安時代の清和源氏(せいわげんじ)の流れを汲む土岐氏の家紋として有名です。土岐氏の初代・土岐光衝(ときみつひら)は平安時代末期の武士で、治承4年(1180年)の「源平合戦」に勝利した源氏一族の出身でした。明智家は土岐氏の支流であったため、桔梗紋を使用していたといわれています。

また、明智光秀が使った桔梗紋が水色のいわゆる水色桔梗紋であったことは、水色の桔梗の花を兜の前立(まえだて、兜の正面の飾り)に挿して出陣したところ、武功を挙げたことが由来であると伝わっています。戦国時代の武将の家紋は黒1色が多かったなかで、明智光秀の水色桔梗紋は目を引き、主君の織田信長もうらやんだというエピソードも残っています。

この御朱印は、西教寺が明智家菩提寺として、明智光秀に大切にされ、地域で大きな役割を担っていたことを象徴しています。

西教寺ではご紹介した以外にも複数種類の御朱印が授与されていますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックして、お気に入りの御朱印を見つけてみてください。

この投稿をInstagramで見る

西教寺を訪れた際には、境内にある明智一族の墓をぜひご覧ください。

明智光秀が亡くなった天正10年(1582年)に建てられたとされる、明智光秀、妻・煕子、近親者などの明智一族の墓が、現代にも大切に受け継がれています。

西教寺と明智一族の墓地を合わせてお参りすることで、大願成就・立身出世のご利益を授かれるといわれています。

西教寺は、天台真盛宗の総本山という信仰の中心的な役割を担うと同時に、明智家の菩提を弔い続けている寺院です。いただくことができる御朱印は、宗派の信仰の形や、明智光秀との縁が表現され、とても意義深いものです。西教寺で、天台宗の長い歴史や厳しい修行を想像し、明智光秀の数奇な生涯に想いを馳せ、かけがえのない時間をお過ごしください。

※近隣にあり関係が深い日吉大社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】滋賀県「日吉大社」の比叡山の神の使い「神猿」が描かれる神聖な御朱印

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

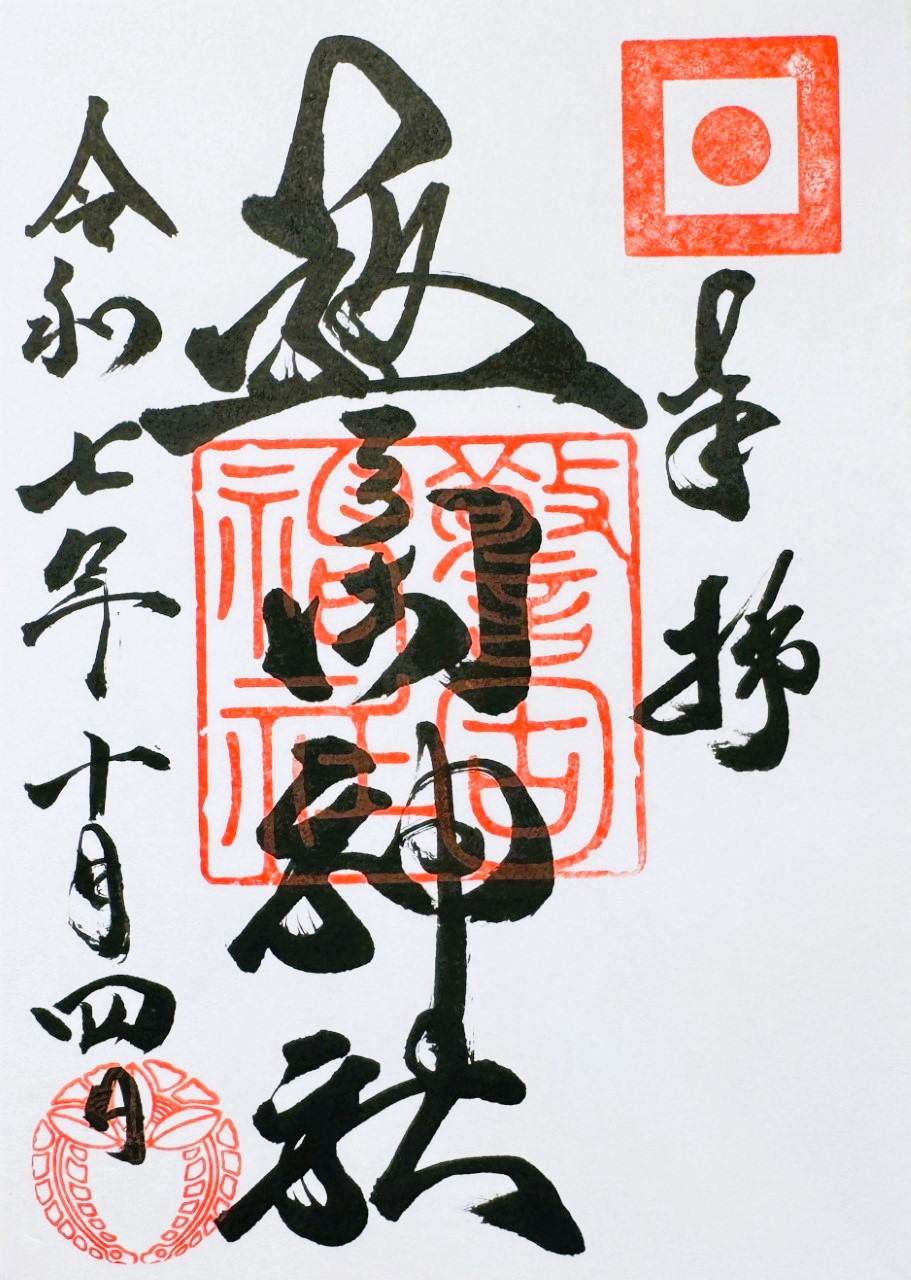

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

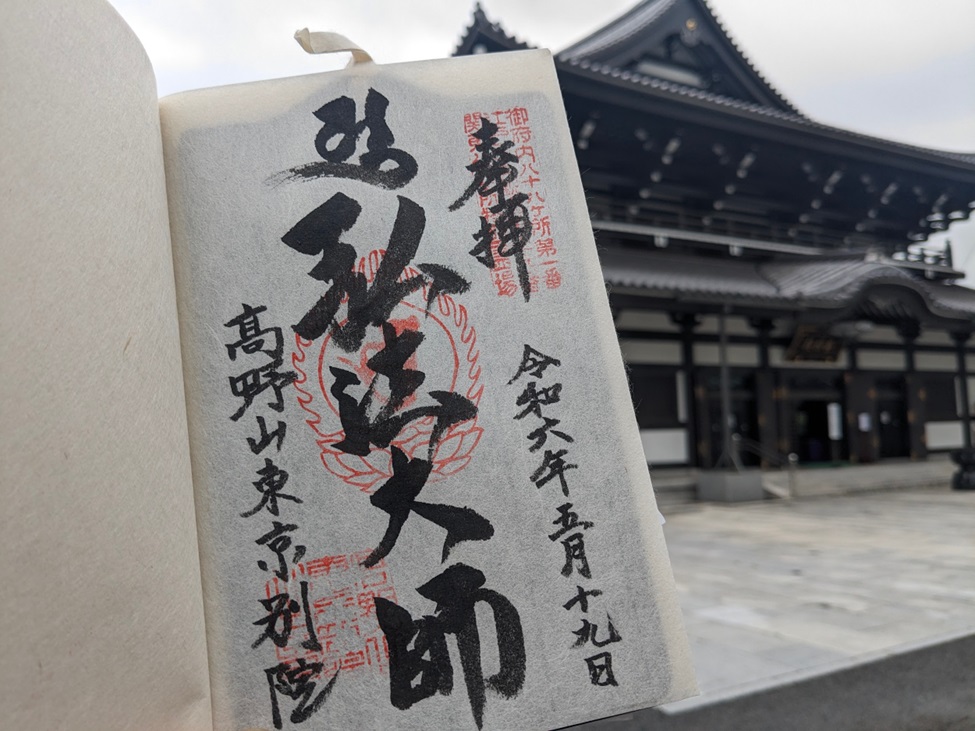

東京都港区にある「高野山東京別院」は、高野山真言宗の東京における信仰の拠点で、開祖である弘法大師が御本尊です。東京都23区内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る「御府内八十八ヶ所霊場巡礼」の1番札所にもなっていて、弘法大師と深いご縁をいただける御朱印を拝受することができます。

愛知県岡崎市にある瀧山東照宮は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の命により創建された初代将軍・徳川家康を祀る神社です。徳川家の家紋「三葉葵紋」の朱印が大きくおされる御朱印のほか、由緒が記される煌びやかな特別限定御朱印などが授与されています。

山口県下関市にある「亀山八幡宮」は、ふぐの取扱量日本一の下関の氏神として崇敬をあつめています。毎月29日(ふくの日)限定で授与されるふくをモチーフにした御朱印や、季節や祭事にあわせた多種多様な期間限定御朱印が人気です。