- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

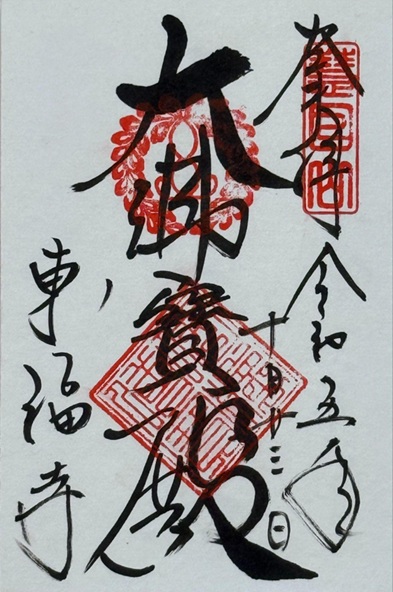

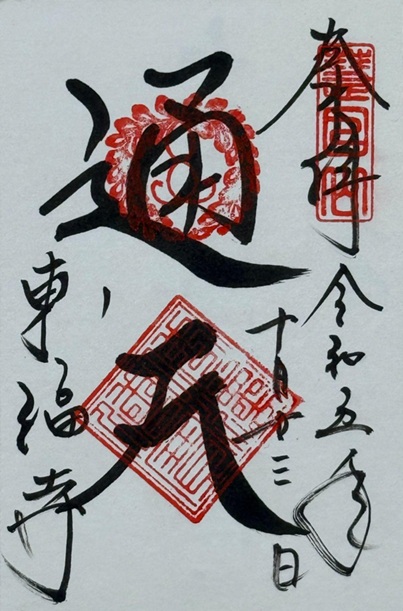

京都府京都市東山区にある「東福寺」は、京都五山の一つに数えられる格式ある禅寺で、壮大な伽藍や紅葉の名所としても知られています。シンプルながらも力強い墨書が印象的な「大佛寶殿」と「通天」の御朱印からは、境内の風景とともに、禅の精神が静かに伝わってくるようです。

スポンサーリンク

京都府京都市東山区にある「東福寺(とうふくじ)」は、鎌倉時代の嘉禎2年(1236年)に摂政・九條道家(くじょうみちいえ)によって創建された、臨済宗東福寺派の大本山である寺院です。奈良の古くからの大寺として信仰をあつめていた「東大寺(とうだいじ)」と「興福寺(こうふくじ)」に並ぶ立派な寺院を京都に建てたいという思いから、「東」と「福」の字を取り、「東福寺」と名付けられました。

完成までに19年もの歳月がかかっており、そのことからも、いかに大規模で壮麗な寺院を建立しようとしていたかがうかがえます。寛元元年(1243年)には、中国で修行した高僧・円爾(えんに)を開山として迎え、はじめは天台・真言・禅の三宗兼学の道場として発展しました。

その後、1300年代には何度も火災に見舞われ、ほどんどの建物が焼けてしまいましたが、すぐに復興が始まり、貞和3年(1346年)には仏殿が再建されました。この頃、東福寺は幕府が定めた「京都五山」の第四位に位置付けられ、再建後は格式高い禅寺としての地位を築いていきました。

※京都五山のさらに上位にあたる南禅寺と、第三位である建仁寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「南禅寺」の複数の場所・塔頭寺院でいただける仏教の教えが詰まった御朱印

【御朱印情報】京都府「建仁寺」の禅の心を映し出す「拈華堂」の御朱印

「大佛寶殿(だいぶつほうでん)」と名づけられた本堂には、かつて高さ約15mの大きな釈迦如来(しゃかにょらい)像があり、その両脇にはそれぞれ高さ約7.5mの観音菩薩(かんのんぼさつ)と弥勒菩薩(みろくぼさつ)の像が並んでいました。その規模から「新しい大仏のお寺(新大仏寺)」と呼ばれることもあったそうです。室町時代の将軍や、豊臣秀吉(とよとみひでよし)・徳川家康(とくがわいえやす)などからも保護を受け、長く京都を代表する禅寺として知られてきました。

明治時代には大きな火災があり主要な建物を失いましたが、その後、大正時代から昭和時代にかけて再建されました。これらの建物は、鎌倉時代や室町時代の古い建築に並ぶほどの見ごたえがあり、現代木造建築の傑作として高く評価されています。また、境内には国宝の「三門(さんもん)」や、禅の絵画など多くの貴重な文化財も残されています。

東福寺では、「大佛寶殿」「通天」の2種類の御朱印をいただくことができます。志納料は一体500円で、私が訪れた時はいずれも御朱印帳に直書きしていただけましたが、時期によっては書き置きのみの授与になることがあるようです。

「大佛寶殿」の御朱印は、「奉拝」「参拝日付」「大佛寶殿」「東福寺」の墨書きに「慧日山」「寺紋(九条家の家紋)」「仏法僧法の三宝印」の朱印がおされるデザインです。

「大佛寶殿」とは仏殿を兼ねた本堂のことです。東福寺が建立された当時の仏殿に、約15mの釈迦如来像が安置されたことにちなんで名づけられました。

現在の建物は、昭和9年(1934年)に再建されたもので、重厚な入母屋造(いりもやづくり)の木造建築として高く評価されています。天井には日本画家・堂本印象による「蒼龍図(そうりゅうず)」が力強く描かれています。

堂内は通常非公開ですが、「東福寺の至宝巡り」という特別拝観ツアー(要予約)、その他特別公開期間に拝観することができます。

この投稿をInstagramで見る

「通天」の御朱印は「奉拝」「参拝日付」「通天」「東福寺」の墨書きに「慧日山」「寺紋(九条家の家紋)」「仏法僧法の三宝印」の朱印がおされるデザインです。

「通天」には「天に届く」という意味がありますが、東福寺では、洗玉澗(せんぎょくかん)という渓谷に、本堂と開山堂を結ぶ橋廊が架けられており、「通天橋(つうてんきょう)」と名付けられています。橋の下には楓の木々が広がっていて、秋にはたくさんの紅葉スポットがある京都の中でも屈指の美しい紅葉が楽しめます。黄金色に色づく珍しい三ツ葉の楓は、開山・円爾が中国・宋から伝えた「唐楓(とうかえで)」であるといわれています。

東福寺といえば、石と苔によって描かれた、アートのような庭園も知られています。

本坊(方丈)の庭園「八相の庭(はっそうのにわ)」は、東福寺を訪れる多くの人が心を奪われる場所のひとつです。この庭が作られたのは昭和14年(1939年)のことで、作庭を手がけたのは、近代日本庭園を代表する作庭家・重森三玲(しげもり みれい)です。

三玲は、昭和11年から3年かけて全国の古庭園を実地調査し、全26巻にもおよぶ「日本庭園史図鑑」を刊行しました。八相の庭はその集大成ともいえる時期に手がけた作品であり、従来の日本庭園には見られなかった斬新なデザインが特徴です。

作庭の際、「本坊にあった古い石や素材を捨てず、すべて使うこと」という条件を提示されました。これは、禅の教えである「無駄をしてはならない」という精神に基づいています。この厳しい条件のもと、限られた材料を最大限に活かしながら新しい庭の形を生み出しました。

西側には、伝統的な市松模様を取り入れたモダンな枯山水が広がり、東側の庭園には、石の配置で北斗七星を表現するというユニークな構成も見られます。

禅の修行経験はなかった三玲ですが、この庭の創作を通して、結果的に禅の精神そのものに触れたかのような、美しく意味深い庭園が生まれました。東福寺を訪れたら、ぜひじっくりと味わっていただきたい名庭です。

鎌倉時代に創建された東福寺は、京都五山の第四位に位置付けられる格式ある禅寺です。紅葉の名所「通天橋」や、禅の教えに基づいて築かれた重森三玲作庭の「八相の庭」など、見どころがたくさんあります。景色を楽しみながら静かに境内を巡り、東福寺の風景を思い浮かべることができる御朱印をいただいて、禅の精神を感じてみてください。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

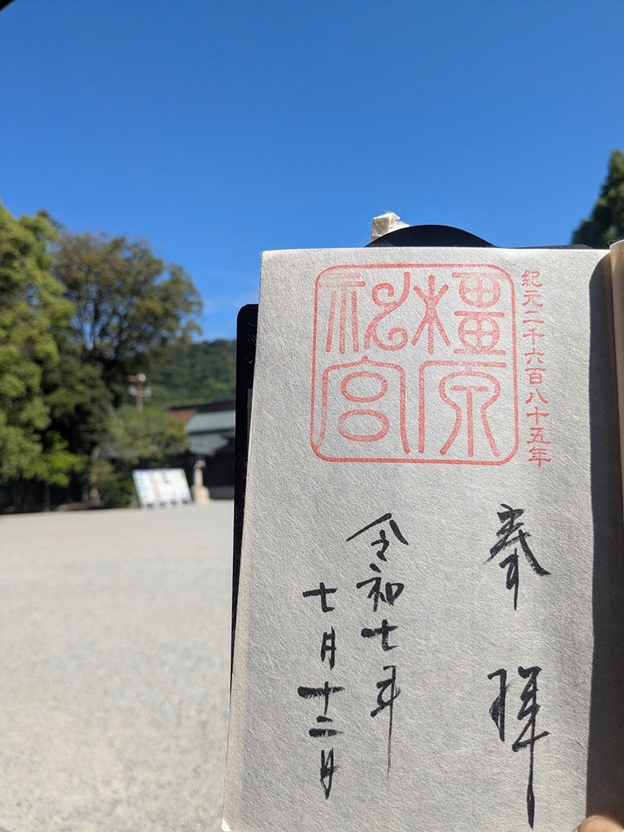

奈良県橿原市にある「橿原神宮」は、初代・神武天皇を祀る格式の高い神社です。神武天皇が即位した年が基準の紀年法「皇紀」の朱印がおされるのが特徴の伝統的なデザインの御朱印と、末社の「長山稲荷社」の御朱印をいただきました。

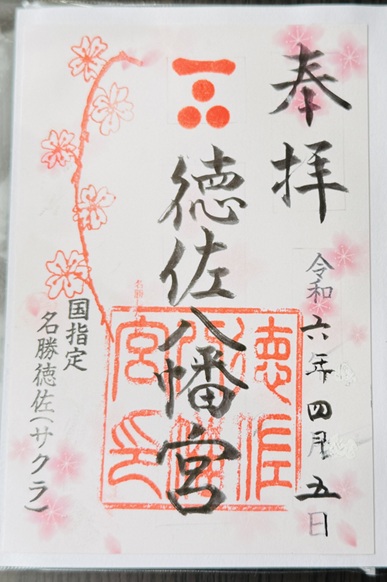

山口県山口市にある「徳佐八幡宮」は、国指定名勝のしだれ桜の並木が有名な神社です。桜の花びらが舞う台紙に垂れ下がるしだれ桜の朱印がおされる華やかなデザインの御朱印が授与されています。

愛知県岡崎市にある「伊賀八幡宮」は、当地出身の江戸幕府初代将軍・徳川家康と関係が深い神社で、「徳川氏累代祈願所」として知られています。徳川家の家紋である「三葉葵紋」の朱印が一際大きくおされる御朱印や、家康の遺訓が記される特別御朱印が授与されています。

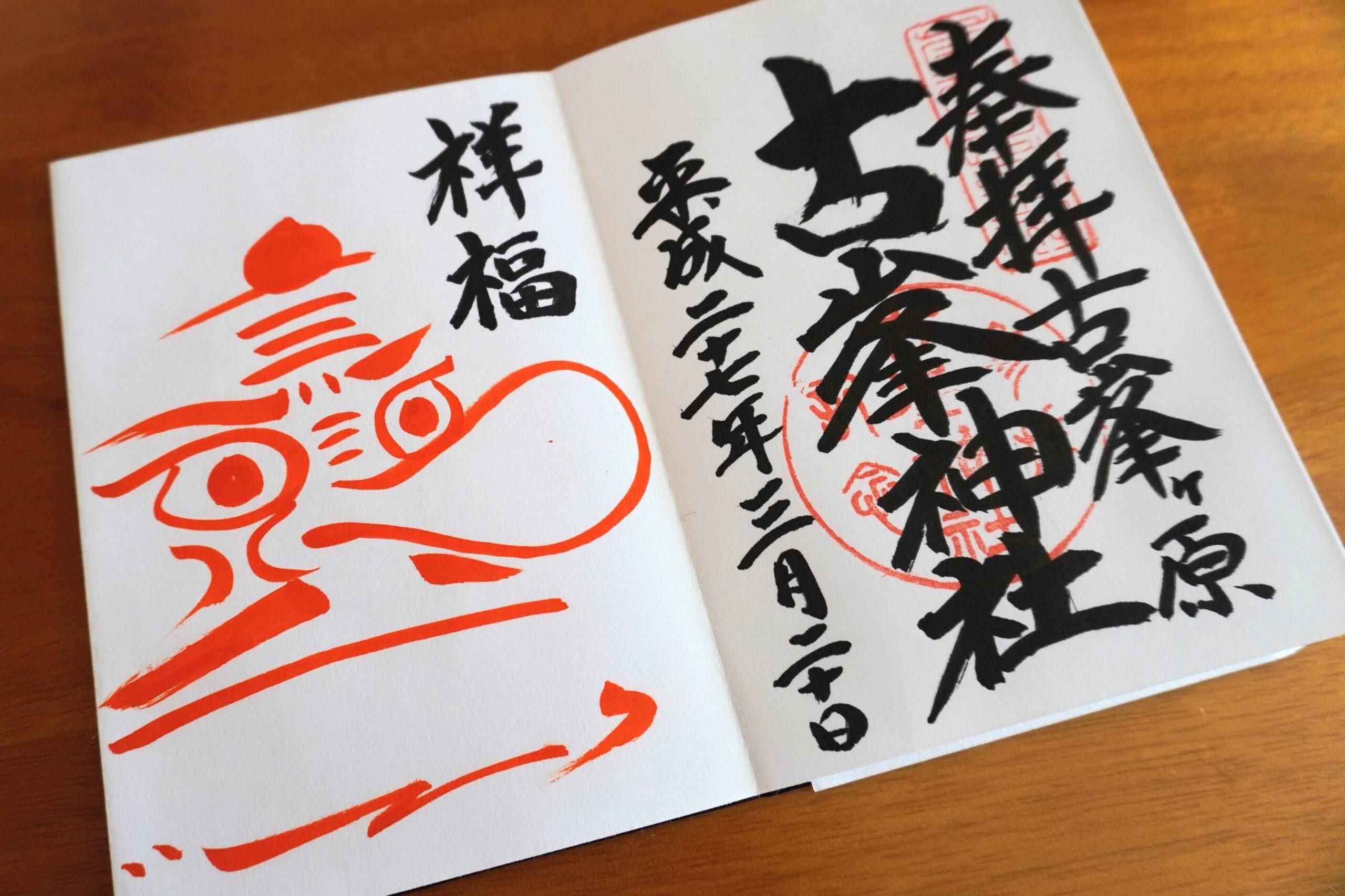

栃木県鹿沼市にある「古峯神社」は、日本武尊をまつる修験の聖地で、別名「天狗の杜」と呼ばれています。バラエティに富んだアートのような天狗朱印がいただけると話題になっています。