- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

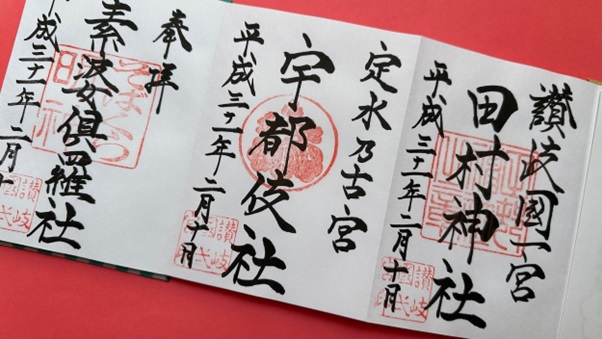

四国4県それぞれにある、地域で一番格式が高いとされる一の宮、香川県「田村神社」、徳島県「大麻比古神社」、愛媛県「大山祇神社」、高知県「土佐神社」をご紹介します。各神社では手書きの御朱印を拝受することができます。

スポンサーリンク

「一の宮」とは、神社の社格の一種です。律令制で定められた66の国ごとに、平安時代後期にその地域で一番格式が高い神社が選定されたと伝わっています。

当時の県知事にあたる「国司(こくし)」は、都から地方の国に派遣されたときに、その地域の神社へ参拝する習慣がありました。その際には格式が高いとされる順に参拝するため、「一の宮」「二の宮」「三の宮」という序列がつけられたのです。

こういった社格制度は現代ではすでに廃止されていますが、古くからの伝統として現在も認知されており、全国の一の宮を巡拝する「諸国一の宮巡り」をされている人も少なくありません。

一の宮巡り専用の御朱印帳もあり、一の宮の御朱印だけを熱心に集めている人もいらっしゃいます。

この記事では、全国の一の宮巡りの中でも、四国をクローズアップし、四国4県の一の宮と拝受できる御朱印をご紹介します。

讃岐国、現在の香川県の一の宮は高松市一宮町に鎮座する「田村(たむら)神社」です。

和銅7年(702年)に創建された歴史ある神社で、水の神として信仰されています。奥殿には神職でも見ることができないという古井戸があり、そこに住む龍神の伝説も残っています。

広い境内には摂社末社がたくさんあるため、さまざまな御利益が授かれることでも人気の神社です。

田村神社の御朱印は、手書きしていただけるオーソドックスな墨書きのものから見開きサイズの書置きのものまで、さまざまなタイプがあります。

期間限定の御朱印もあるので、現在どんな御朱印がいただけるのかをホームページやインスタグラムでチェックしてみてくださいね。

この投稿をInstagramで見る

田村神社 ホームページ: https://tamurajinja.com/

※田村神社に隣接する一宮寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「一宮寺」の伝統的なデザインの納経と行事にまつわる特別御朱印

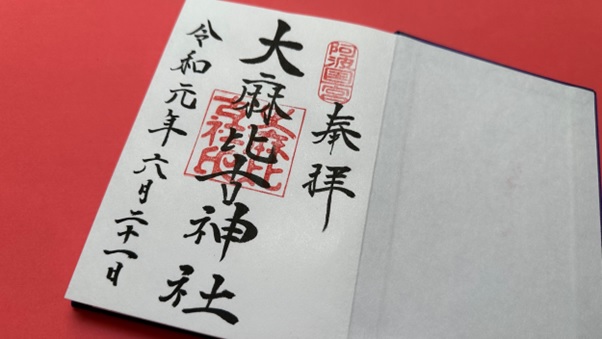

阿波国、現在の徳島県の一の宮は鳴門市大麻町に鎮座する「大麻比古(おおあさひこ)神社」です。

はっきりとした創建年は不明ながら、延喜5年(905年)に作られた平安時代初期の制度・作法をまとめた「延喜式(えんぎしき)」に地域を代表する神社として記載されているため、少なくとも1100年以上の歴史があると考えられます。

広い境内には大小さまざまな摂社末社があり、鮮やかな青色の水をたたえる「心願の鏡池」は願いが叶うパワースポットとして知られています。

大麻比古神社の御朱印は、通常の「大麻比古神社」に加えて、御神体山である大麻山山頂に祀られている奥宮「峯神社」の2種類があります。

また、地元徳島県内で手漉きで製造されている阿波和紙に書かれた書置きの御朱印もあり、こちらは2社でワンセットになっています。社紋の麻や峯神社に祀られる猿田彦大神のお姿のスタンプが入り、直書き御朱印とはまた違った印象が楽しめますよ。

大麻比古神社 ホームページ: https://www.ooasahikojinja.jp/

※大麻比古神社と関係が深く、近隣にある霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

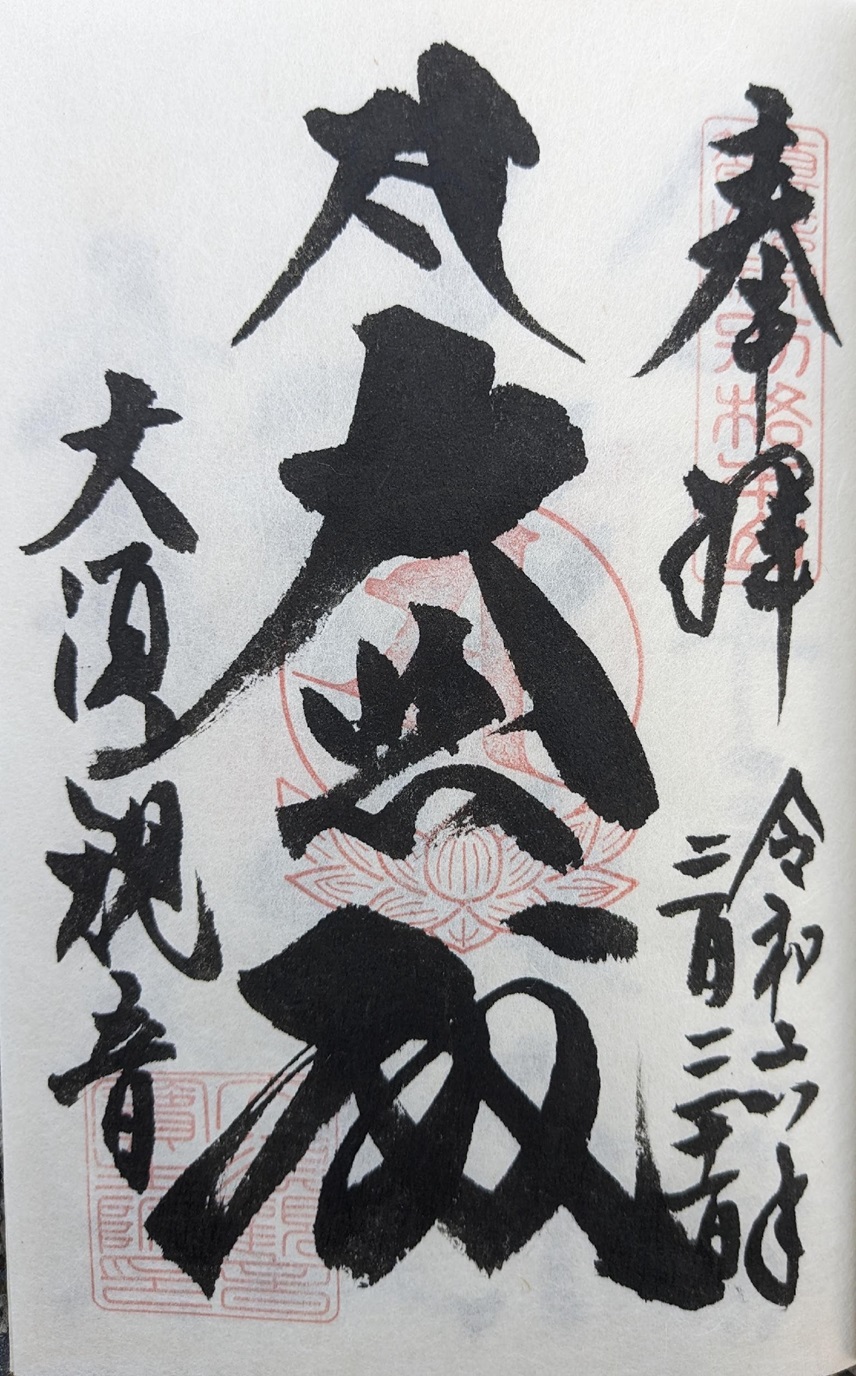

伊予国、現在の愛媛県の一の宮は今治市大三島町に鎮座する「大山祇(おおやまづみ)神社」です。

今治市沖の瀬戸内海に浮かぶ「大三島(おおみしま)」にあります。今治市と広島県尾道市を結ぶしまなみ海道の経由島になっていますので、高速道路経由で自家用車でもアクセス可能です。

全国に1万社ある大山祇神社の総本社で、樹齢2600年といわれる大楠の御神木があることでも知られています。武将の信仰があつかった影響で武具が多数奉納されているため、全国の国宝・重要文化財指定の武具類のうち、約8割が大山祇神社に収容されています。

大山祇神社の御朱印は墨書きと朱印のみのオーソドックスなタイプで、手書きしていただけます。押される印もシンプルで、「延喜式内社伊豫國一宮」「日本総鎮守大山祇神社」の2種類です。

大山祇神社 ホームページ: https://oomishimagu.jp/

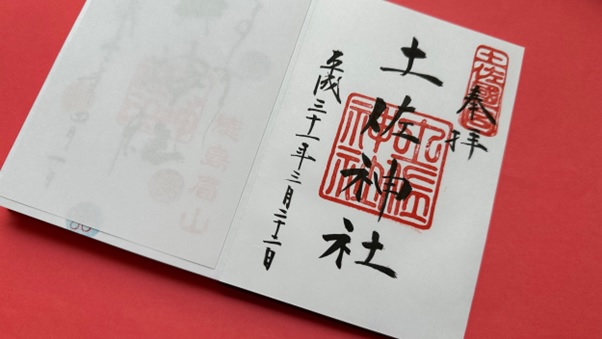

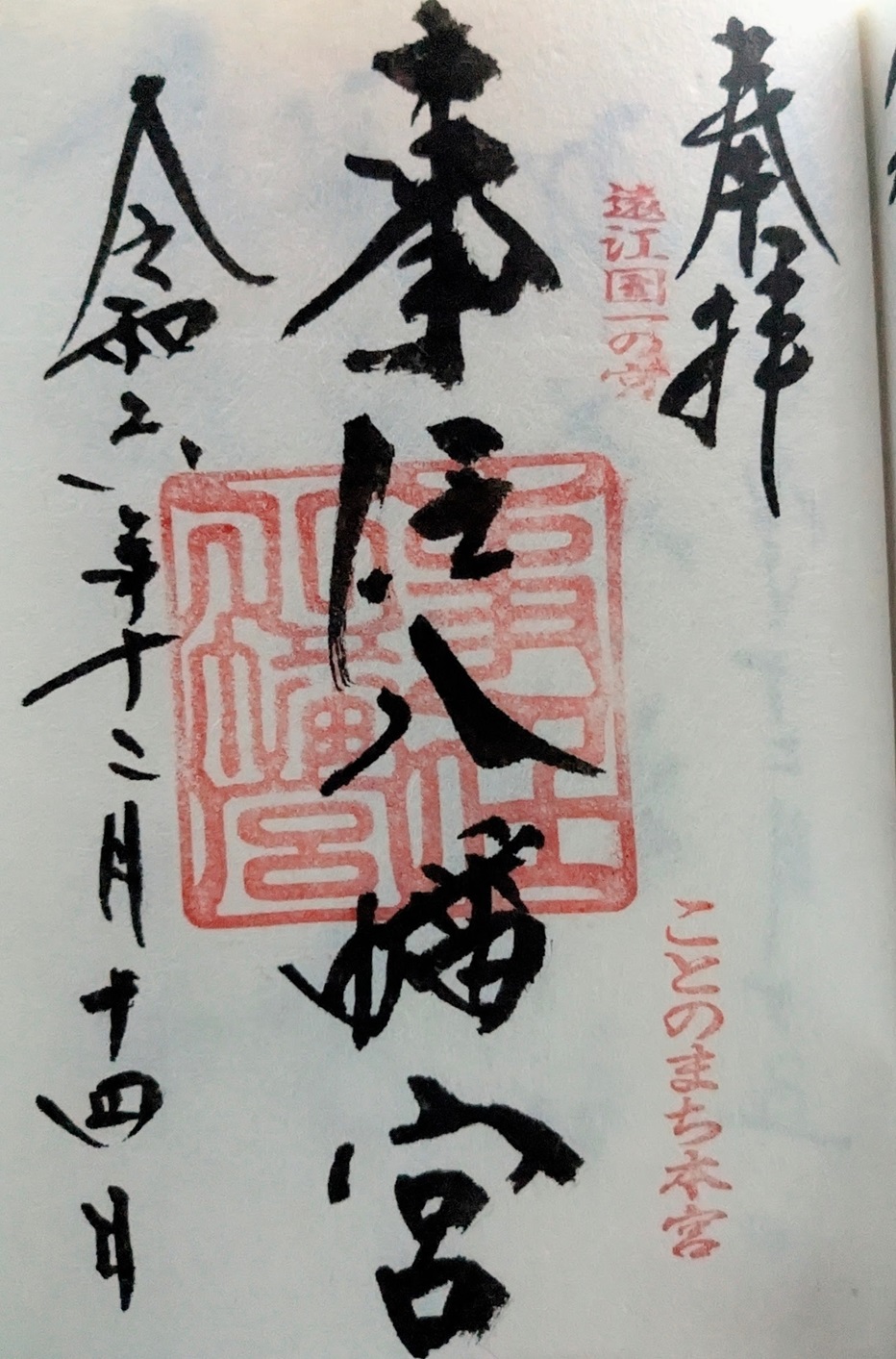

土佐国、現在の高知県の一の宮は高知市一宮に鎮座する「土佐(とさ)神社」です。

古くから高知の人々に「いっくさん」や「しなね様」と呼ばれて親しまれ、土佐の戦国武将・長宗我部元親や土佐の藩主・山内家からもあつく信仰されました。5世紀の創建といわれ、長い歴史を持つ神社です。

社殿の奥に広がる鎮守の森には「志那祢(しなね)の森めぐり」という散策路があり、大杉の御神木や御祭神が投げたといわれる「つぶて石」が見どころです。

土佐神社の御朱印は、墨書きと朱印のみのオーソドックスなタイプで、手書きしていただけます。

毎年3月中旬、土佐神社では田植え前に豊作を祈願する儀式のために神職が神域に籠もる「斎籠祭(いごもりさい)」があり、この期間は境内に立ち入りできないため、御朱印もいただけないのでご注意ください。

土佐神社 ホームページ: https://tosajinja.com/

※高知県高知市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ここまで、四国4県の一の宮と拝受できる御朱印についてご紹介しました。

四国といえば四国八十八ヶ所霊場のお遍路巡礼が有名ですが、4県の一の宮はお遍路で訪れる札所寺院とも所縁が深いので、お遍路とともに一の宮にもぜひ訪れていただきたいです。

特殊な御朱印や限定の御朱印を授与している神社もありますので、御朱印巡りもぜひ楽しんでみてくださいね。

※四国の一の宮の各神社と関連が深い、一緒に参拝をおすすめする神社仏閣を、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国の一の宮巡りで一緒に参拝したい神社仏閣と御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

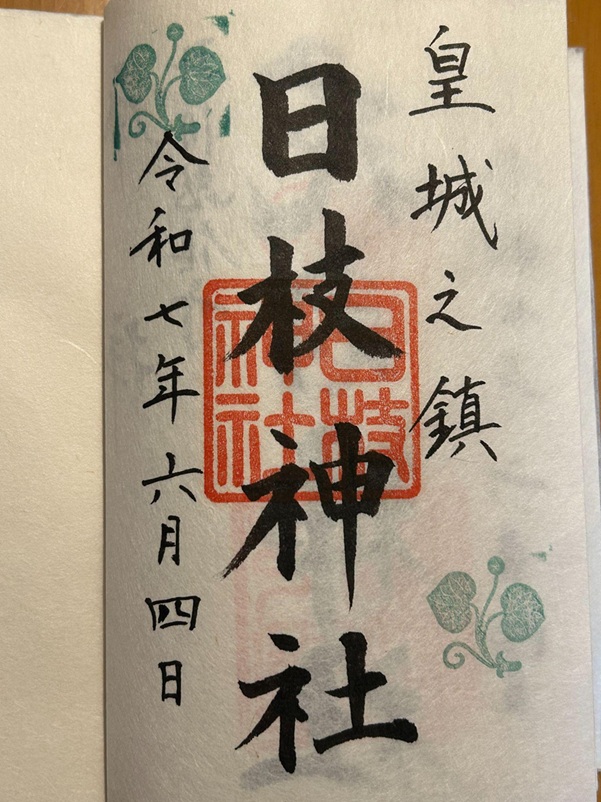

東京都千代田区にある「日枝神社」は、徳川幕府の江戸城、現代の皇居を守護する神社として長く信仰されています。御朱印のデザインは、神聖な紋とされる「双葉葵」が印象的で、「皇城之鎮」の墨書きに神社の歴史や役割、格式の高さが凝縮されています。

愛知県名古屋市にある「大須観音」は、日本三大観音のひとつとされ、名古屋随一の観光スポットにもなっている寺院です。弘法大師空海が一刀三礼で刻んだとされる御本尊・聖観音菩薩の御利益を感じる迫力ある御朱印をいただけます。

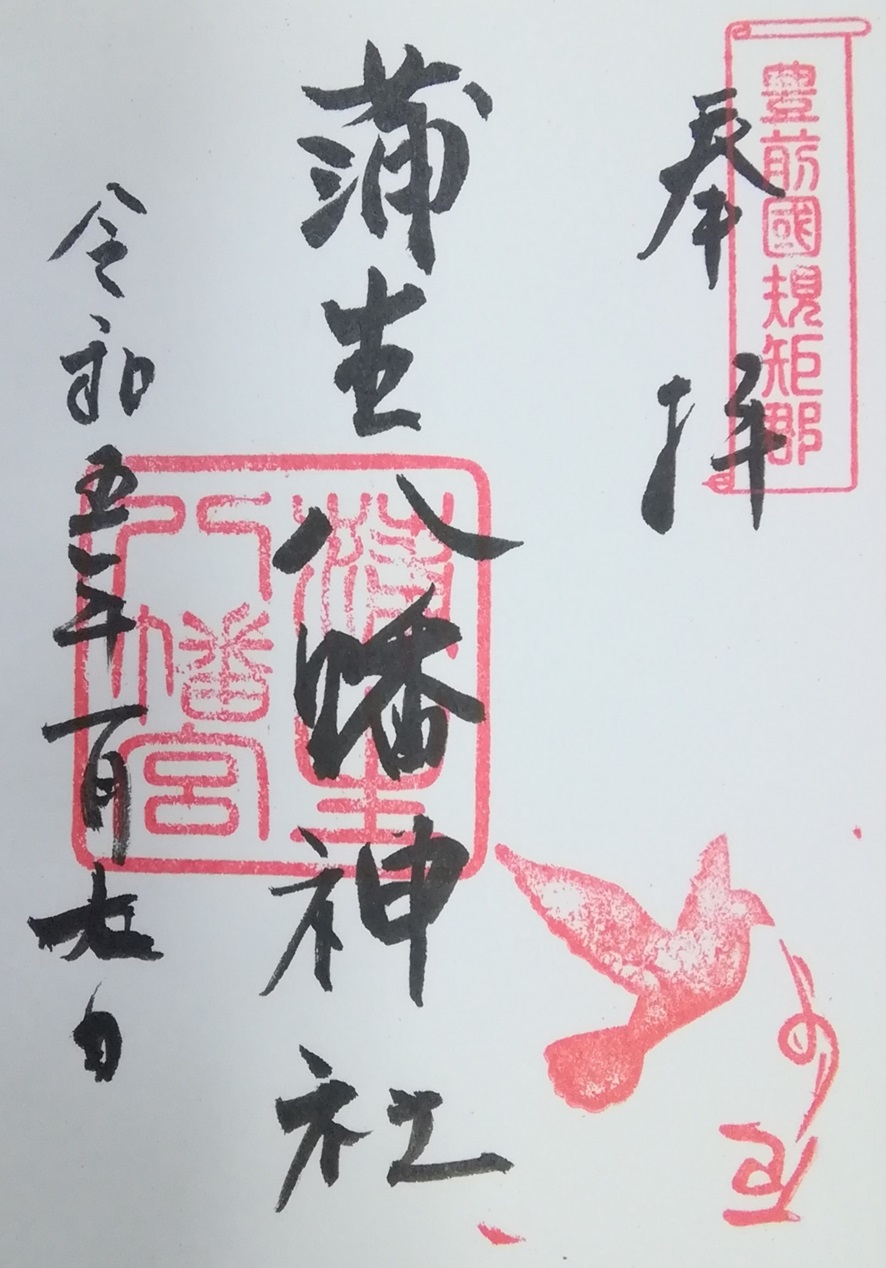

静岡県掛川市にある「事任八幡宮」は、古くから遠江国一宮として信仰をあつめている神社です。御祭神・己等乃麻知比売命を示す「ことのまち本宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印を、オーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に丁寧に書き入れていただきました。

福岡県北九州市にある「蒲生八幡神社」は、小倉エリアで最古の歴史を誇り、初詣をはじめ多くの参拝者が訪れる神社です。厄払いのご利益が有名で、御朱印には八幡神の使いとされる鳩が厄を落としている様子がデザインされています。