- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

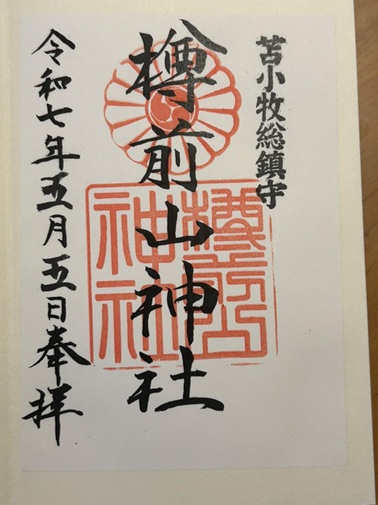

北海道苫小牧市にある「樽前山神社」は、苫小牧総鎮守として地域で重要な役割を果たしてきた神社です。明治天皇勅命による創建である由緒や、皇室との関係の深さを示す「十六菊に三つ巴」の朱印がおされる御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

北海道苫小牧市にある「樽前山神社(たるまえさんじんじゃ)」は、苫小牧中心市街地から約4kmほど北に位置していて、苫小牧総鎮守として地域で長く信仰されている神社です。

樽前山神社は、明治8年(1875年)に明治天皇の勅命により「大山津見神(おおやまつみのかみ)」「久々能智神(くくのちのかみ)」「鹿屋野比売神(かやのひめのかみ)」の三神が祭神に定められ、山麓より町の中心地に移動、苫小牧の総鎮守郷社として祀られました。

昭和11年(1936年)に県社(旧社格)に昇格し、北海道内でも屈指の社格の神社となり、昭和61年(1986年)には「別表神社*」として北海道内6番目に列せられました。

※別表神社(べっひょうじんじゃ):神社本庁が定めた、神社本庁が包括している一部の神社のこと

そして、平成4年(1992年)7月14日に樽前山神社遷座奉祝大祭が挙行され、矢代町の旧社殿から高丘の新社殿へと神体が移され、現在に至ります。

神社名になっている「樽前山(たるまえさん)」は、樽前山神社の現在の境内から北西方向の支笏湖(しこつこ)の湖畔にある活火山で、住古より秀麗なる尊容から山そのものを神山・神体と仰いできた歴史があります。その証拠として樽前山の山嶺に、コンクリート造堂守の樽前山神社奥宮も設置されています。

樽前山神社では、毎年7月14・15・16日の3日間、夏祭りである例大祭が行われ、露店が多く立ち並び、多くの地元の人が訪れます。苫小牧を代表する祭りなので、もしこの期間に近くを訪れるようであればぜひ立ち寄ってみてください。

樽前山神社の御朱印は、本殿脇の社務所でいただくことができ、初穂料は500円です。神職さんがいらっしゃれば御朱印帳に直書きしていただけますが、不在の場合は書置きでの授与になります。

「苫小牧総鎮守」の黒印に、「樽前山神社」「参拝日付」の墨書き、「十六菊に三つ巴紋」「社名」の朱印がおされるデザインです。

御朱印を見て目にひかれるのは、右上の「苫小牧総鎮守」の黒印と上部の社紋の朱印です。

樽前山神社は明治8年の建立当初から苫小牧総鎮守としての地域で重要な役割を担ってきたことが御朱印にも記されています。

社紋は御朱印の中央上部に朱印でおされ、紋様は「十六菊に三つ巴」です。菊花紋は、日本の皇室を象徴する紋章として知られ、古くから高貴さや権威の象徴とされてきました。樽前山神社は皇室と関わりがある神社本庁に包括された別表神社であり、社紋に菊が使うことで、明治天皇勅命での創建である由緒や、皇室との関係の深さを表していると考えられます。

私が参拝した際には書置きの御朱印をいただきましたが、書置きとはいえ印刷タイプではなく、事前に神職さんが書き入れていただいたのか、美しい墨書きが印象的です。参拝日付の部分だけはその場で神社の人が書き入れてくださり、ひとつの御朱印で書き手・書体が異なる字が混在するのも、一期一会の御朱印の楽しいところのように感じました。

樽前山神社の境内の中には見逃せないポイントがあり、それは御神徳が得られるとされる「圓満石(えんまんいし)」です。

圓満石は、地元に住む人々の家庭をはじめ、会社、地域、国家、世界の円満を祈って奉納されました。圓満石は本殿を背にして右手にあり、願いを込めて石を撫で、石の周りを回ると御神徳が得られるといわれています。

樽前山神社に参拝する際には、圓満石でぜひお願いごとをしてみてくださいね。

また、樽前山神社は苫小牧の高台に位置しているため、境内から苫小牧市内を一望することができ、絶景スポットとしても人気があります。境内には稲荷社、天満社、聖徳神社といった末社もありますので、じっくりと境内を散策するのもおすすめです。

苫小牧市は海に面していることから美味しい海産物が食べられる街としても有名です。樽前山神社から車で10分程の場所にある「海の駅ぷらっとみなと市場」では、海鮮丼や地域の名産品・ホッキを使ったカレーなどが提供されていて、地元で取れた野菜や果物などを購入することもできるので、参拝ついでに立ち寄ってみるのもよいでしょう。

樽前山神社は、樽前山を御神体として崇めてきた地元苫小牧の市民に愛されている苫小牧総鎮守の神社です。御朱印は、皇室との関係の深さを示す十六菊に三つ巴の社紋が特徴的で、高貴な印象のデザインです。高台からの気持ちの良い景色も楽しむことができるので、苫小牧を訪れた際にはぜひ参拝してみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

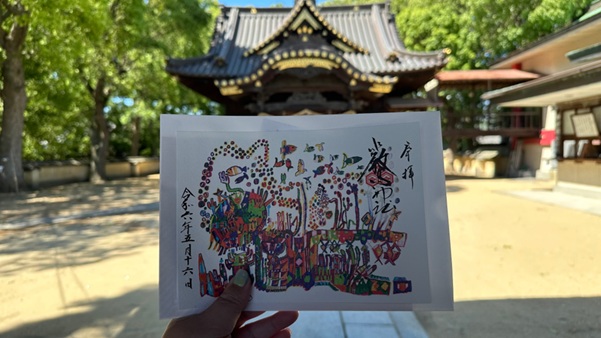

愛媛県松山市にある「三津厳島神社」は、1400年以上の歴史があるとされ、安全祈願の神社として知られています。流れるような書体が美しい通常御朱印のほか、地域のアーティストと連携したアート御朱印を月替わりで授与するなどしていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

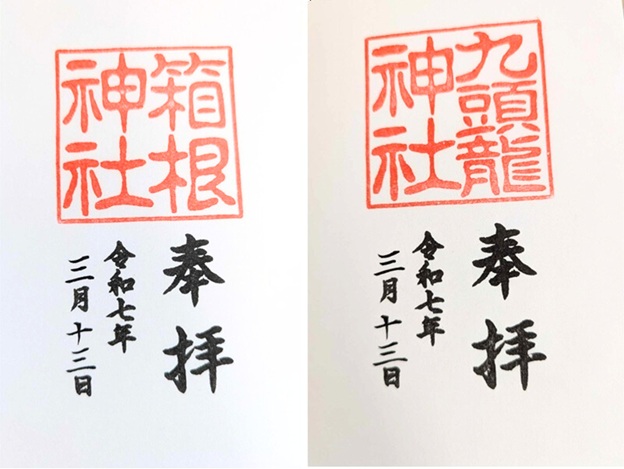

神奈川県箱根町にある「箱根神社」と「九頭龍神社」は、奈良時代創建の長い歴史をもつ神社で、日本有数の観光地である箱根エリアの中でも人気の観光スポットのひとつになっています。余計な装飾のない朱と墨が映える伝統的なデザインの御朱印は、格式の高さを感じます。

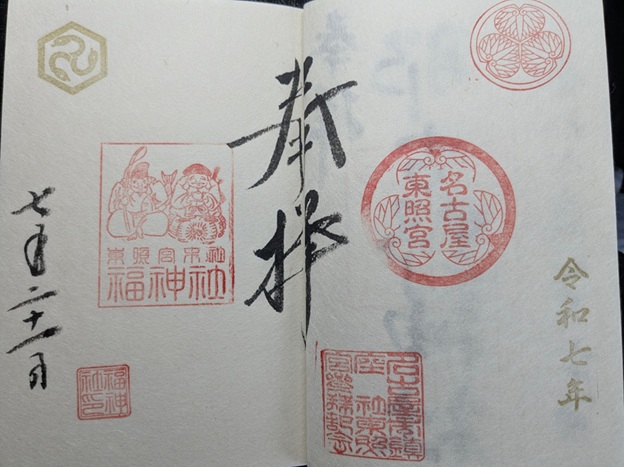

愛知県名古屋市にある「名古屋東照宮」は、尾張藩初代藩主・徳川義直が父・徳川家康を祀るために創建した神社です。徳川家を象徴する「三葉葵紋」の朱印がおされる御朱印と、尾張徳川家の守り神「福神社」の御朱印が、見開きの珍しい形状で授与される基本の御朱印のほか、複数種類の限定御朱印も授与されています。

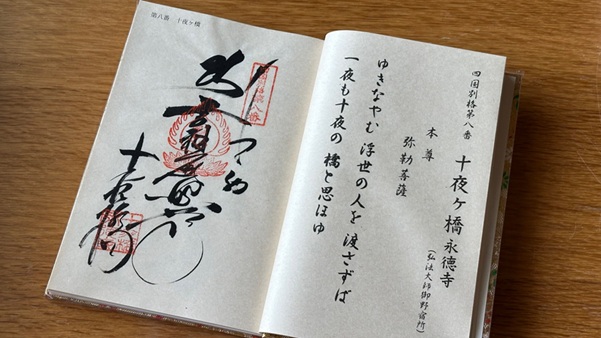

愛媛県大洲市にある「十夜ヶ橋」は、真言宗の開祖・弘法大師空海が橋の下で野宿した伝説がのこる霊場です。四国別格二十霊場など様々な霊場巡礼の札所になっていて、弘法大師空海への信仰の形が表れた達筆な御朱印をいただくことができます。