- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都台東区にある「浅草寺」は、東京都内最古の寺とされる古刹で、現代では世界中から観光客が訪れる観光スポットになっています。昔から関東の観音信仰の拠点であり、坂東三十三観音第13番札所・江戸三十三観音第1番札所にもなっていて、本尊・聖観世音菩薩の伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

東京都台東区にある「浅草寺(せんそうじ)」は、東京都内最古の寺とされる古刹で、全国有数の観光地としても知られています。天台宗から派生した聖観音宗の本山で、本尊が聖観世音菩薩であることから「浅草観音(あさくさかんのん)」とも呼ばれ、広く信仰をあつめています。

寺伝によると、飛鳥時代の推古天皇36年(628年)に宮戸川(現・隅田川)で漁をしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟の網にかかった仏像を拝した兄弟の主人・土師中知(はじのなかとも)が出家し、自宅を寺に改めて供養したのが浅草寺の始まりとされています。その後、大化元年(645年)に勝海(しょうかい)という僧が寺を整備し観音の夢告により本尊を秘仏と定めたといいます。

時代が進み、平安時代初期の天安元年(857年)に延暦寺(えんりゃくじ)の僧・慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)が来寺して「お前立ち(秘仏の代わりに人々が拝むための像)」の観音像を造ったと伝わっています。天慶5年(942年)には、安房守平公雅(あわのかみたいらのきんまさ)が武蔵守に任ぜられた際に七堂伽藍を整備し、雷門や仁王門が建造されたそうです。

戦国時代の天正18年(1590年)には、江戸に入府した徳川家康(とくがわいえやす)が浅草寺を祈願所と定め、以来徳川将軍家のあつい庇護を受けます。浅草寺の伽藍はたびたび焼失していますが、徳川将軍家の援助で再建され、江戸の人々から観音霊場として信仰され、多くの参拝者を集めました。

江戸時代中期に、寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに、参道に商店の開業を許可し、このことが現代にものこる参道商店街「仲見世通り(なかみせどおり)」の発祥となり、江戸・東京屈指の観光名所に発展していきます。

仲見世通りの入口にあたる場所にある、風神雷神を安置している「風雷神門(ふうらいじんもん)」は通称「雷門(かみなりもん)」と呼ばれ、フォトスポットとして常にたくさんの人でにぎわっています。

浅草寺の御朱印は、本堂に向かって左側にある「影向堂(ようごうどう)」の中の朱印所でいただくことができます。影向堂は、観音様の説法や活動に協力している仏様「影向衆(ようごうしゅう)」を祀っているお堂で、堂内には中央に聖観世音菩薩、その左右に十二支に応じた生まれ年の守り本尊が安置されています。

私が参拝したのは3月の日曜日で天気も良かったので、参拝者・観光客で境内がごった返している状態で、朱印所にも長蛇の列ができていました。

朱印所の受付まで約20分、受付で御朱印帳を預けて番号札を受け取り、御朱印の書き入れが終わって番号が呼ばれるまでさらに約20分と、御朱印を受け取るまで約40分かかりました。受付の係の人はとても手際がよく、御朱印の書き手も10人ほどいらっしゃったにも関わらず、このぐらい時間がかかったので、御朱印の拝受を希望する人は時間にかなり余裕をもって参拝されるのをおすすめします。

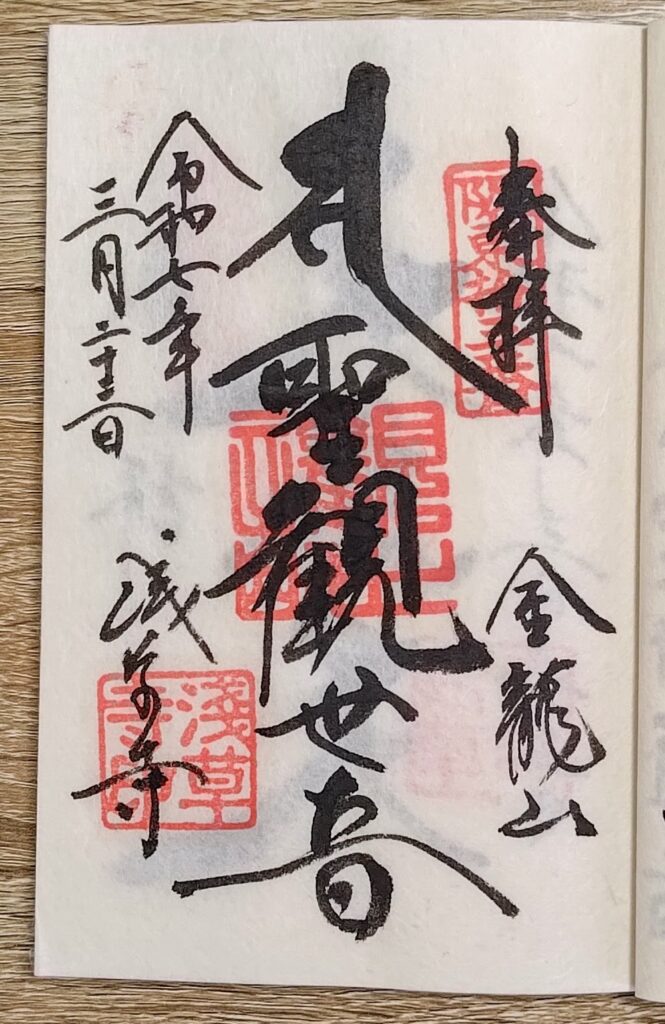

浅草寺の通常の御朱印は、「奉拝」「金龍山(山号)」「聖観世音菩薩を表す梵字」「聖観世音(本尊)」「参拝日付」「浅草寺(寺号)」の墨書きと、「阪東拾三番」「宝印」「寺印」の朱印がおされる、寺院の御朱印としてはオーソドックスなスタイルのデザインで、御朱印帳書き入れ・書き置き拝受を選択することができ、志納料はいずれも500円でした。

右上の朱印「阪東拾三番」は、浅草寺が「坂東三十三観音(ばんどうさんじゅうさんかんのん)」の第13番札所であることを示しています。

坂東三十三観音は、神奈川県・埼玉県・東京都・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県の1都6県にまたがる33ヶ所の観音霊場巡礼のことをいいます。

平安時代末期、坂東(当時の京からみて箱根の坂より東の諸国)の武者が源平合戦で西に進んで行った際に、西国で広がっていた観音霊場巡礼(西国三十三所)のあつい信仰の姿に感動したそうです。のちに、鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)の観音信仰がもとになり、3代将軍・源実朝(みなもとのさねとも)が西国三十三所を模範として札所を制定して坂東三十三観音が開創されたと伝わっています。

※西国三十三所のルーツとなったとされている奈良県の長谷寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「長谷寺」の西国三十三所のルーツともいえる御朱印

当時の坂東地域における観音信仰の拠点となっていた浅草寺は、坂東三十三観音の札所に選ばれ、現在の東京都内では唯一の札所になっています。また、江戸時代に制定された江戸三十三観音においては、浅草寺が第1番札所になっていて、江戸・東京地域の観音信仰において、浅草寺がとても重要な役割を果たしていることがわかります。

浅草寺では、本尊・聖観世音菩薩の御朱印の他に、大黒天(だいこくてん)の御朱印も授与されています。

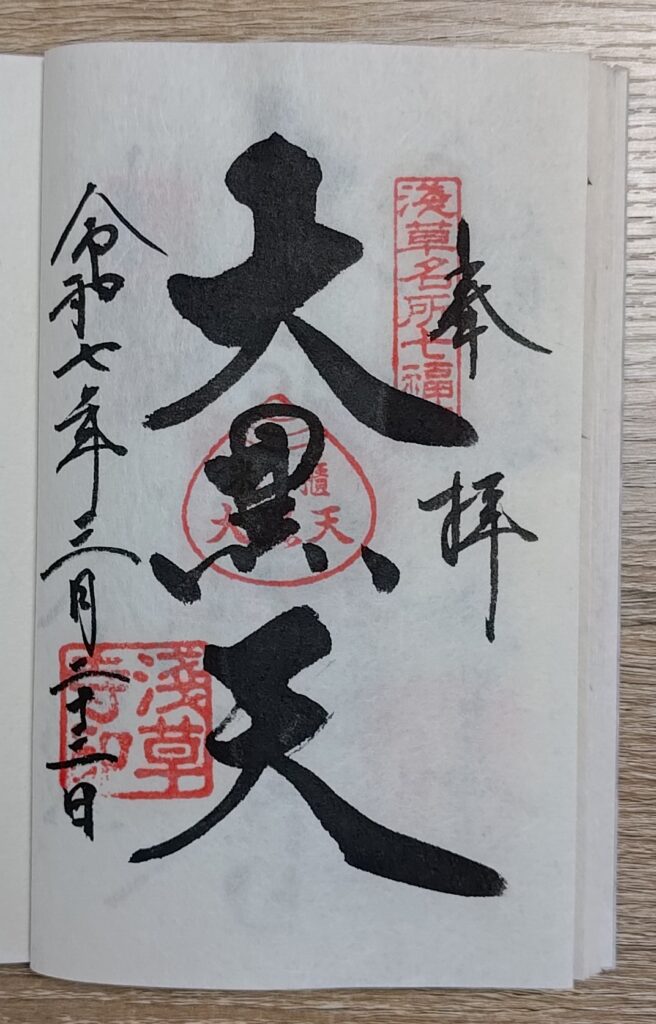

「奉拝」「大黒天」「参拝日付」の墨書きに、「浅草名所七福神」「宝印(大黒天)」「寺院」の朱印がおされるデザインで、本尊御朱印と同様に、御朱印帳書き入れ・書き置き拝受を選択することができ、志納料はいずれも500円でした。

大黒天は、元々はインドの神で、仏教に取り入れられてから日本では袋を背負い俵に乗る柔和な姿で表され、商売繁盛や福徳の神とされ、浅草寺にも祀られています。

右上の朱印「浅草名所七福神(あさくらなどころしちふくじん)」は、江戸時代末期に始まった浅草エリアで七福神を祀る9寺社を巡る巡礼のことです。福禄寿と寿老人を祀る寺社が重複していて9ヶ所になっているのは、「九は数の究み、一は変じて七、七変じて九と為す。九は鳩で。これは集まるの意味の他、天地の至数、易では陽を表す。」という故事に由来しているそうです。

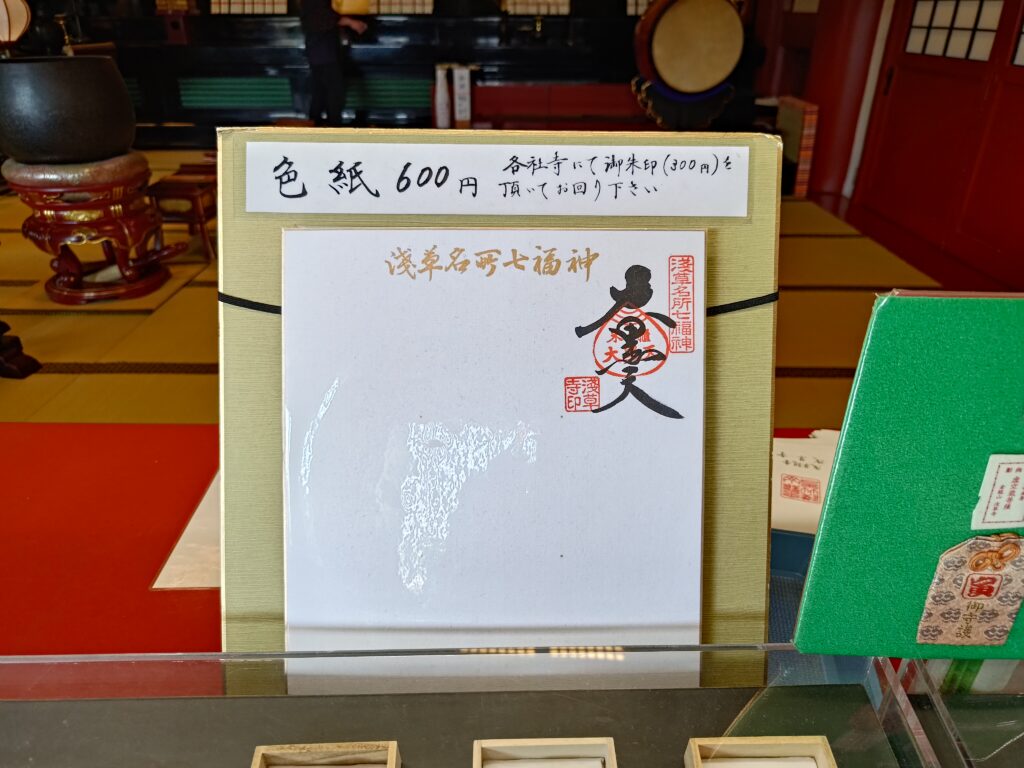

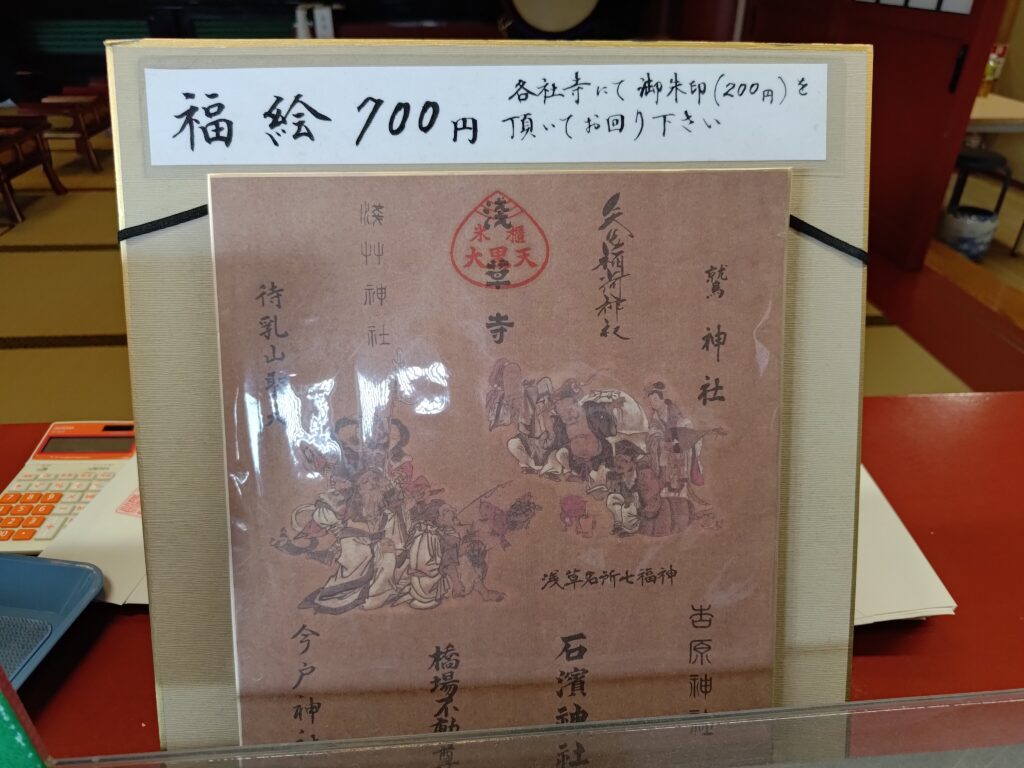

浅草名所七福神では、色紙や福絵に御朱印をいただいて巡ることもでき、寺社が近隣に密集しているので、浅草観光がてらに楽しんでみるのもおすすめです。

※浅草名所七福神の札所になっている浅草神社、今戸神社、鷲神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「浅草神社」の種類豊富な御朱印と「三社祭」

【御朱印情報】東京都「今戸神社」の「招き猫発祥の地」の御朱印

私が今回いただいた本尊・聖観世音菩薩と大黒天の御朱印は、いずれも株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。太い細い、大きい小さいのめりはりがよく効いた墨書きを土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、特に太く大きい部分の文字が浮き出るようにより強調されているように感じます。墨の染み込みがよく、和紙らしい凹凸感とあたたかみの色が特徴の楮紙ならではの仕上がりだと思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

浅草寺を訪れた際には、ふたつの塔にぜひ注目してみてください。

ひとつめの塔は、境内にある「五重塔」です。

平安時代の天慶5年(942年)に平公雅が建立したときは三重塔であったといわれ、焼失を繰り返したのち、江戸時代の慶安元年(1648年)に五重塔として建立されますが、昭和20年(昭和20年)の東京大空襲で焼失してしまいます。現在の塔は、昭和48年(1973年)に再建されたもので、鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺き、基壇の高さ約5m、塔自体の高さは約48mです。基壇内部には永代供養のための位牌を納めた霊牌殿などがあり、塔の最上層にはスリランカ・アヌラーダプラのイスルムニヤ寺院から請来した仏舎利を安置しています。

浅草寺に観光に訪れた人のフォトスポットとして有名で、周辺には木が植えられ憩いの場にもなっています。

もうひとつの塔は、境内から東方向を眺めた先にあります。

東京スカイツリーは、東京都墨田区にある平成24年(2012年)に完成した電波塔で、東京のランドマークになっています。タワーとしては世界第1位の高さ634(むさし) mを誇ります。

浅草寺からは距離約1kmの場所にあり、境内のいたるところから姿がくっきりと見えますので、ぜひ注目してみてください。ちなみに、東京スカイツリーの展望台にあがると、五重塔や本堂を目印に浅草寺の姿もはっきりと見え、空高くから見る浅草寺の全景もおすすめの景色のひとつです。

浅草寺は、江戸の観音信仰の拠点として長くあつい信仰をあつめ、現代では世界中から注目される観光スポットのひとつになっています。参拝の証として伝統的な御朱印を求める人が常に列をなしており、いただける御朱印は長い歴史に裏付けされた美しく迫力のあるものですので、浅草寺を訪れた際にはぜひ御朱印をいただいてみてください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

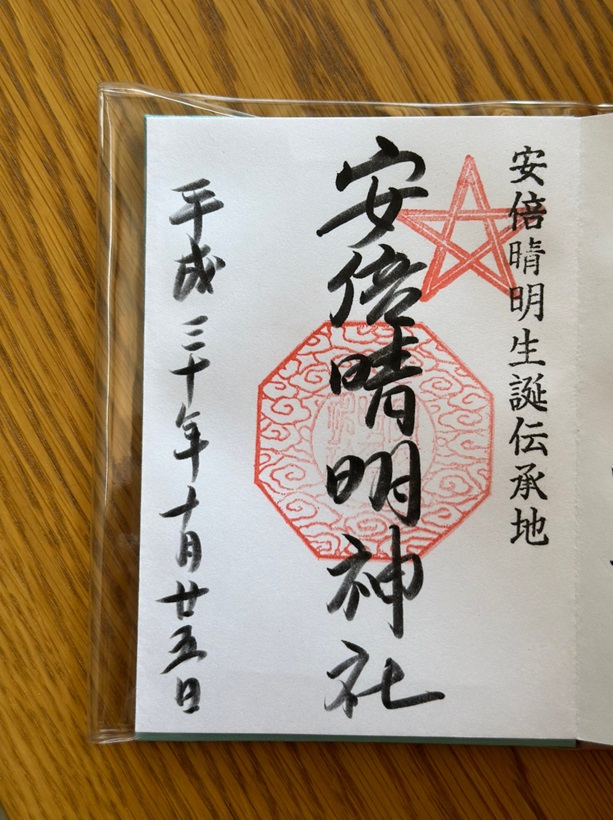

大阪府大阪市阿倍野区にある「安倍晴明神社」は、平安時代の陰陽師である「安倍晴明」を祀る神社で、晴明生誕の伝説がのこっています。五芒星の印が印象的な伝統的な御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、日本の伝統的な染色技法で染めた染物の布を採用しています。日本人の知恵と工夫で、また風土を活かして、独自の発展を遂げた染物の歴史や技法・染料の種類をご紹介します。

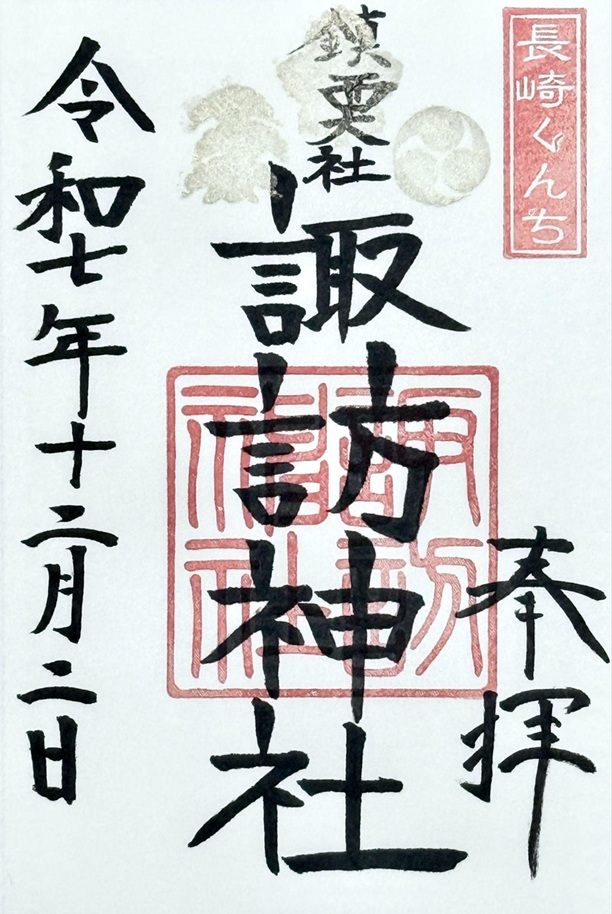

長崎県長崎市にある「鎮西大社諏訪神社」は、「おすわさん」の愛称で親しまれる長崎の総氏神です。長崎の風物詩として有名な例大祭「長崎くんち」の存在を知らしめる基本の御朱印のほか、街中が祭りの熱気に包まれる祭開催時期には記念の限定御朱印も授与されています。

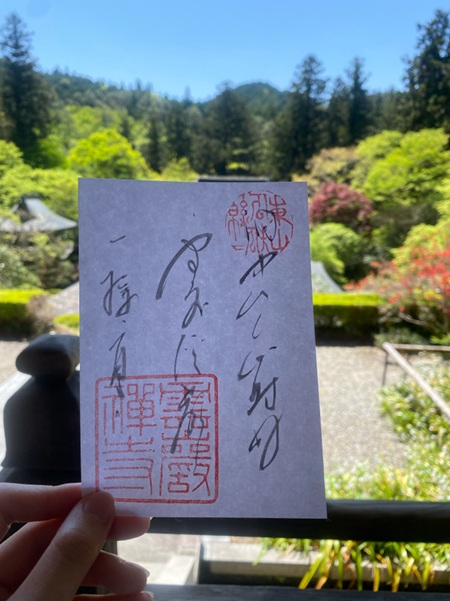

栃木県大田原市にある「雲巌寺」は、鎌倉時代に禅宗四大道場のひとつとされた臨済宗妙心寺派の名刹です。禅の精神や自然美が表現された和歌や禅語が美しく表現された御朱印をいただくことができます。