- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市北区にある「建勲神社」は、戦国武将・織田信長を御祭神とする神社で、平安京の北を守護する船岡山山上に鎮座しています。信長にちなんだ「天下布武」の御朱印のほか、信長の家臣が描かれた特別御朱印、神社ゆかりの刀剣にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市北区にある「建勲神社(たけいさおじんじゃ)」は、戦国武将・織田信長(おだのぶなが)を主祭神として、長子・織田信忠(おだのぶただ)を配祀する神社です。社名は正式には「たけいさおじんじゃ」と読みますが、一般には「けんくんじんじゃ」の通称で親しまれています。

建勲神社が鎮座する船岡山(ふなおかやま)は標高112mの丘陵で、平安遷都の際に四神相応の玄武(げんぶ)を封じた山と伝わっています。玄武は脚の長い亀に蛇が巻き付いた姿で、北方守護の神とされています。山頂付近には古代の祭祀遺蹟である磐座(いわくら:神が宿ると考えられた神聖な岩)も残ることから、神が降臨する霊山とされています。

平安京造営時にも船岡山が都づくりの拠点となったようで、船岡山の真南に大極殿(だいごくでん)が作られ、その南に平安京を南北に貫く朱雀大路(すざくおおじ)がありました。

室町時代の応仁の乱(おうにんのらん)では西軍の山名宗全(やまなそうぜん)が城砦を築き、激しい合戦の舞台にもなっています。

また、織田信長が本能寺(ほんのうじ)で自刃したのちに豊臣秀吉(とよとみひでよし)が信長の菩提寺を船岡山山上に建てようとしたというエピソードも伝わっています。菩提寺建立の計画は頓挫しましたが、明治2年(1869年)になって、明治天皇より「戦国乱世において天下統一の道を開き、朝議復興などの事業を進めた織田信長がいたからこそ、日本が外国に侵略されなかった」として、「健織田社(たけしおりたのやしろ)」の創建が決まります。

翌明治3年10月に「建勲(たけいさお)」の神号を賜り、信長の子孫で当時の天童藩(てんどうはん)の知事であった織田信敏(おだのぶとし)の東京の邸内と、織田家旧領地であった山形県天童市に「建勲社(たけいさおしゃ)」が造営されます。明治8年(1875年)には別格官弊社に列せられ、明治13年(1880年)9月に船岡山麓に社殿が造営され、東京より遷座しました。翌年には信長の長子・信忠を配祀し、明治43年(1910年)に本殿以下堂宇が山麓から山上の現在の地に移され、現在に至っています。

主祭神である信長の業績から、建勲神社は国家安泰・万民安堵・諸願成就の神として広く信仰されています。

建勲神社では、信長が印章や旗印に用いた「天下布武(てんかふぶ)」の朱印がおされる御朱印や、信長に従った36名の家臣の特別御朱印、境内社の「命婦元宮(みょうぶもとみや)」の御朱印、神社ゆかりの刀剣御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

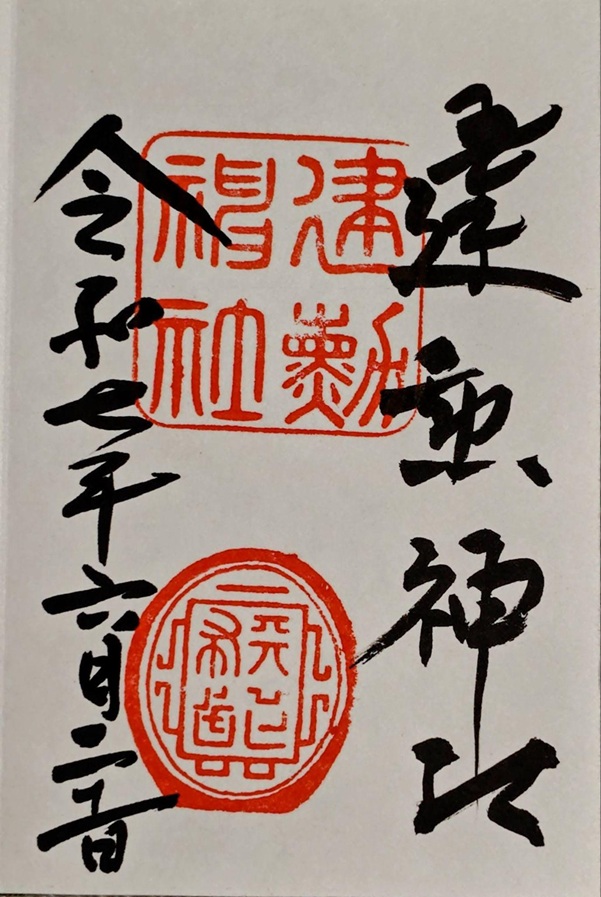

通常の本社の御朱印は、右に「建勲神社」、左に「参拝日」と墨書きされ、中央には「建勲神社」と「天下布武」の朱印がおされるデザインです。

「天下布武」とは、信長が発したスローガンで、「武力をもって天下(日本全国)を取ってやろう」という解釈をされることがありますが、「天下」とは当時の室町幕府将軍・足利氏が管轄していた京都を中核とする五畿内(山城・摂津・河内・和泉・大和)からなる中央領域とその秩序を意味していたという説があります。また、「布武」も公家(朝廷勢力)・寺家(寺社勢力)・武家(武士勢力)の3つの勢力から成り立っていた社会を、武家が天下の権を握る社会に作り変えたいという意味であったともされます。

いずれにしても、信長の世の中を変えていきたいという強い想いが反映された言葉といえます。

建勲神社では、通常の本社の御朱印のほかにも、信長にちなんだ御朱印として、見開きサイズの2種類の御朱印が授与されています。

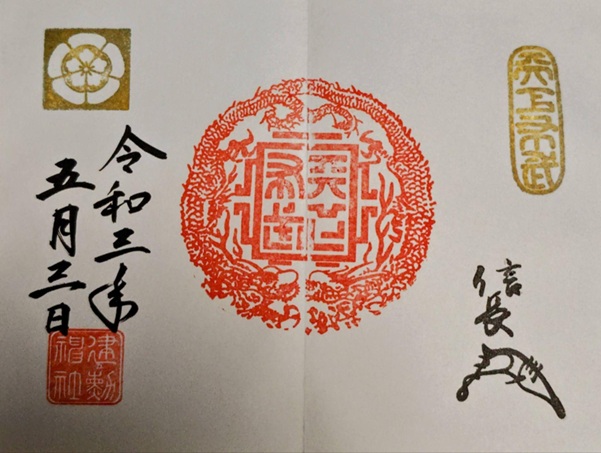

令和3年(2021年)に私がいただいた見開き御朱印御朱印は、右に「天下布武」の金印と「信長」と「信長の花押」が墨書きされ、左には織田家の家紋の1つである「織田木瓜(おだもっこう)」の金印に「参拝日」の墨書き、中央には2匹の龍がデザインされた「天下布武」の朱印がおされています。

信長が使用していた天下布武の印章は、はじめは楕円形で、元亀元年(1570)からは通常の御朱印に使用されている馬蹄形となり、天正5年(1577)から見開き御朱印に使用されている双龍がとりまく形となったとされていて、建勲神社の複数の御朱印から歴史的変遷も見ることができます。

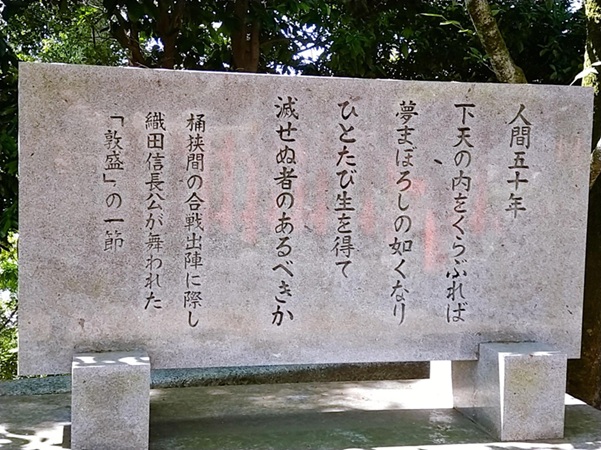

もう1種類の見開き御朱印は、右に「奉拝」の朱印と信長が舞を舞っているシルエットが描かれ、左には織田家の別の家紋である「揚羽蝶(あげはちょう)」が描かれ、「参拝日」の墨書き、その下に「建勲神社」の朱印が入り、中央にはやはり「天下布武」の朱印と信長が好んで舞ったとされる能「敦盛(あつもり)」の一節「人間五十年 下天のうちをくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て 滅せぬもののあるべきか 敦盛」が墨書きされるデザインです。

「船岡大祭(ふなおかたいさい)」は、毎年10月19日に行われる建勲神社最大の祭事です。10月19日は「建勲」の神号を賜った日で、「敦盛」の奉納舞や舞楽が奉納されるほか、年によっては宝物特別展示や火縄銃演武の奉納なども行われます。

船岡大祭にあわせて授与される特別御朱印は、弓を射る信長のシルエットが描かれていて、2種類あります。

見開きサイズは、右に「慶祝 船岡大祭」の墨書きに「天下布武」の金印と「信長」花押の墨書き、中央には「天下布武」の龍章、左には「織田木瓜」の金印と「参拝日」の墨書きが入るデザインです。通常サイズは右に「奉拝 船岡大祭」、左に「参拝日」の墨書き、中央に「建勲神社」の朱印がおされるデザインです。

船岡大祭の日にしか授与されれない希少性が高い御朱印ですので、船岡大祭を訪れる際には特別御朱印をぜひ拝受してみてください。

明日10月19日(木)は船岡大祭の斎行を祝して特別御朱印を授与いたします。なお明日は御朱印は書置きのみとなります。 pic.twitter.com/AUHSA0NZDW

— 建勲神社 (@kenkun_jinja) October 18, 2023

建勲神社の拝殿内には、信長と生死を共にした功臣36名の額が飾られています。この額が令和3年(2021年)にリニューアルされたのに伴い、毎年12名の家臣(3年で36名)が描かれた特別御朱印が授与されています。

令和7年(2025年)は、池田恒興(いけだつねおき:信長の乳兄弟で後に播磨国姫路城城主となる)、織田信光(おだのぶみつ:信長の叔父)、織田広良(おだひろよし:信長の従兄弟)、酒井政尚(さかいまさひさ:初期の戦で活躍し政務も担う)、佐久間信盛(さくまのぶもり:筆頭家老として家中を率いる)、柴田勝家(しばたかついえ:織田家家臣団の中心的人物)、武井夕庵(たけいせきあん:外交交渉を担う)、道家尾張守(どうけおわりのかみ:信長より「天下一の勇士なり」とたたたえられる)、丹羽長秀(にわながひで:信長からの高い信頼を受けていた)、羽柴秀吉(はしばひでよし:のちの天下人・豊臣秀吉)、平手政秀(ひらてまさひで:信長の守役)、梁田出羽守(やながでわのかみ:桶狭間の合戦で活躍)の12名の御朱印が授与されていました。

建勲神社の鳥居を抜けた先、船岡山の中腹にある末社「義照稲荷神社(よしてるいなりじんじゃ)」の境内に「命婦元宮」があります。

命婦元宮には、伏見稲荷大社命婦社の祖神である霊狐が祀られていて、船岡山と伏見稲荷山はいにしえの昔より神霊の交渉が多かったといわれています。

※伏見稲荷大社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「伏見稲荷大社」の3ヶ所の授与所でいただける多種多様な御朱印

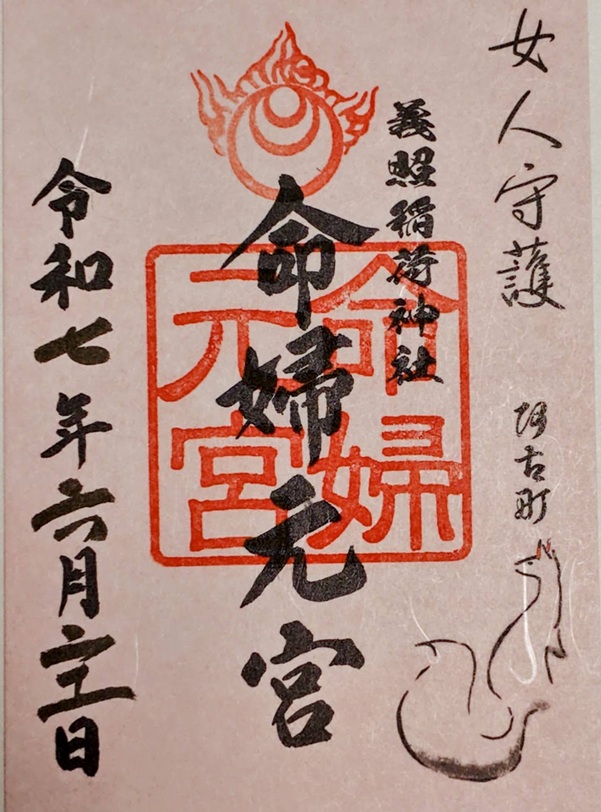

命婦元宮の御朱印も建勲神社で授与されていて、右側に「女人守護」「阿古町」の墨書き、その下に霊狐が描かれ、左には「参拝日」、中央は「義照稲荷神社 命婦元宮」の墨書きと「宝珠」と「命婦元宮」の朱印が入るデザインです。

義照稲荷神社境内には命婦元宮の他に、御朱印にも書かれている女人守護の「阿古町稲荷(あこまちいなり)」も祀られています。阿古町とは稲荷神の眷属である女狐に授けられた名前で、ちなみに男狐は「小薄(おすすき)」という名を授かったそうです。

建勲神社では、「京都刀剣御朱印巡り」の刀剣御朱印も授与されています。

京都刀剣御朱印巡りとは、京都市内の刀剣にゆかりのある粟田神社(あわたじんじゃ)・豊国神社(とよくにじんじゃ)・藤森神社(ふじのもりじんじゃ)と建勲神社の4社をめぐって御朱印をいただく不定期開催のイベントです。令和7年で10周年を迎え、御朱印集め好きの人や刀剣ファンにとても人気です。

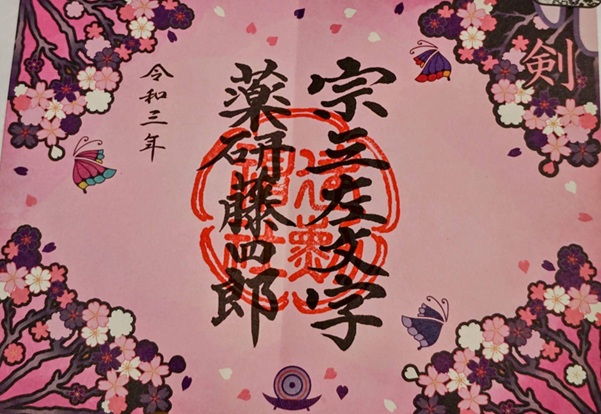

令和3年の開催時に私がいただいた御朱印は、見開きサイズで桜と蝶が描かれた淡いピンクのグラデーションが背景となり、中央には建勲神社ゆかりの刀剣である「宗三左文字(そうざさもんじ)」と「薬研藤四郎(やげんとうしろう)」の墨書きが入り、「建勲神社」の朱印がおされるデザインでした。薬研とは薬を調合するときに使用する金属製の道具で、御朱印中央下にも小さいイラストが入っています。

「宗三左文字」は、南北朝時代の刀工・左文字が作った重要文化財に指定されている刀剣で、建勲神社から京都国立博物館に寄贈されています。信長・秀吉・家康と渡り歩いた刀剣であることから「天下取りの刀」とも呼ばれていました。

「薬研藤四郎」は、鎌倉時代の刀工・粟田口藤四郎吉光(あわたぐちとうしろうよしみつ)が打った短刀です。戦に負けた畠山政長(はたけやままさなが:室町時代の武将)がこの短刀で自刃しようとしましたが、腹に刺さらず怒って放り投げると薬研に突き刺さったという逸話から「切れ味は抜群だが、主の腹は斬らない」刀として薬研藤四郎と呼ばれるようになりました。

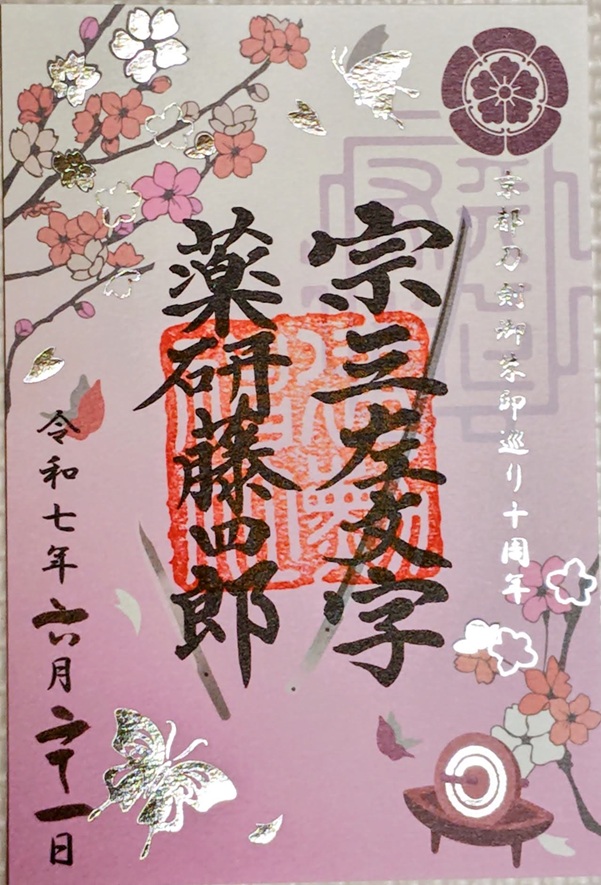

令和7年6月にも京都刀剣御朱印をいただき、十周年にふさわしく銀箔も入ったきらびやかな御朱印でした。

右に建勲神社の御神紋と「天下布武」の文字、「京都刀剣御朱印巡り十周年」の美しい銀箔文字、左に「参拝日」の墨書き、中央には「宗三左文字」「薬研藤四郎」の墨書きと「建勲神社」の朱印が入るデザインでした。刀身と薬研が描かれ、桜と蝶の銀箔がキラキラと輝いています。

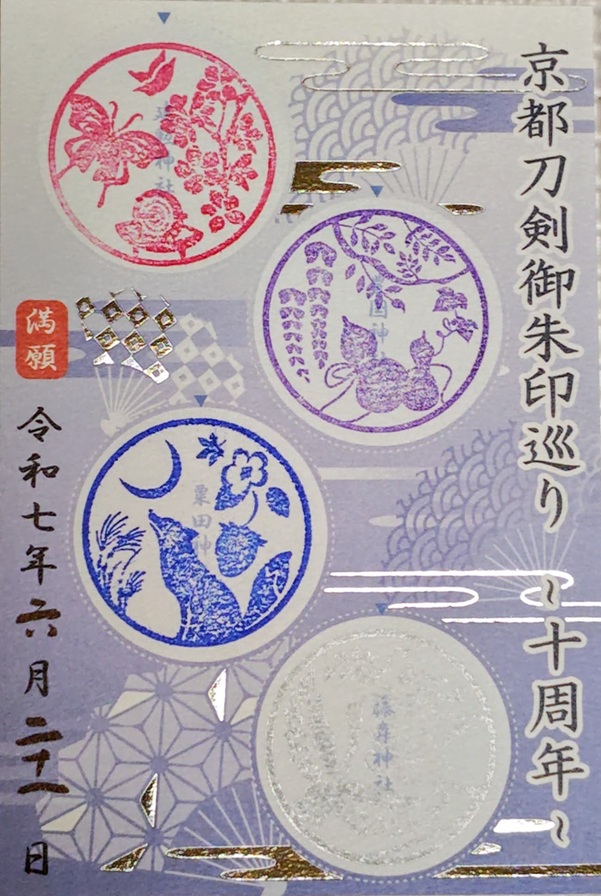

建勲神社の京都刀剣御朱印を拝受したことで、令和7年の京都刀剣御朱印巡りの4社満願となり、10周年記念の特製扇子もいただくことができました。

京都刀剣御朱印巡りは、年々人気が出てきているイベントですので、おそらくこれからも素敵な御朱印と特製の品が準備されることかと思います。御朱印巡りが好きな人はもちろん、刀剣や歴史に興味のある人なども、このイベントをきっかけにぜひ4社を巡ってみてください。

※粟田神社、豊国神社、藤森神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「粟田神社」の京の七口「粟田口」の歴史と名刀工にまつわる御朱印

【御朱印情報】京都府「豊国神社」の豊臣秀吉ゆかりの馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」の御朱印

【御朱印情報】京都府「藤森神社」の学問・勝運・馬の神様の多種多彩な御朱印

※京都刀剣御朱印巡りの令和7年の4社の刀剣御朱印および10周年特別企画の情報が、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】「京都刀剣御朱印巡り」でいただける刀剣ゆかりの4社の御朱印

船岡山の南麓にある建勲神社の鳥居は、幅5.5m・高さ7.2mにも及ぶ木製の明神鳥居(みょうじんとりい)です。明神鳥居とは、両端が反りあがっている形式の鳥居で、稲荷神社や八幡宮によく見られます。木造の明神鳥居は朱色に塗ることが多く、直線的な神明鳥居(しんめいとりい)と比べると華やかなイメージがあるのですが、建勲神社の鳥居は白木のままとなっており、その大きさもあいまって大変荘厳な雰囲気があります。

高い建物が少ない京都市では、標高がそれほど高くない山や丘からも京都の市街地がよく見えるのですが、建勲神社が鎮座する船岡山からも比叡山や大文字山などが一望できます。宮司さんのお話では午前中は霞がかかりやすく、午後の方が見晴らしがよいそうですので、もしタイミングがあえば、建勲神社からの景観もぜひお楽しみください。

北の守護玄武を封じた霊山・船岡山山上に鎮座する建勲神社では、織田信長を御祭神としているためかキリッと引き締まるような雰囲気を感じました。深い緑に囲まれた参道も清々しい空気に満ち、いにしえから続く霊山の力が現代でもみなぎっていると思います。建勲神社で授与される多種多彩な御朱印には霊山の力が込められていると思いますので、ぜひ拝受して、力強いエネルギーをいただいてみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

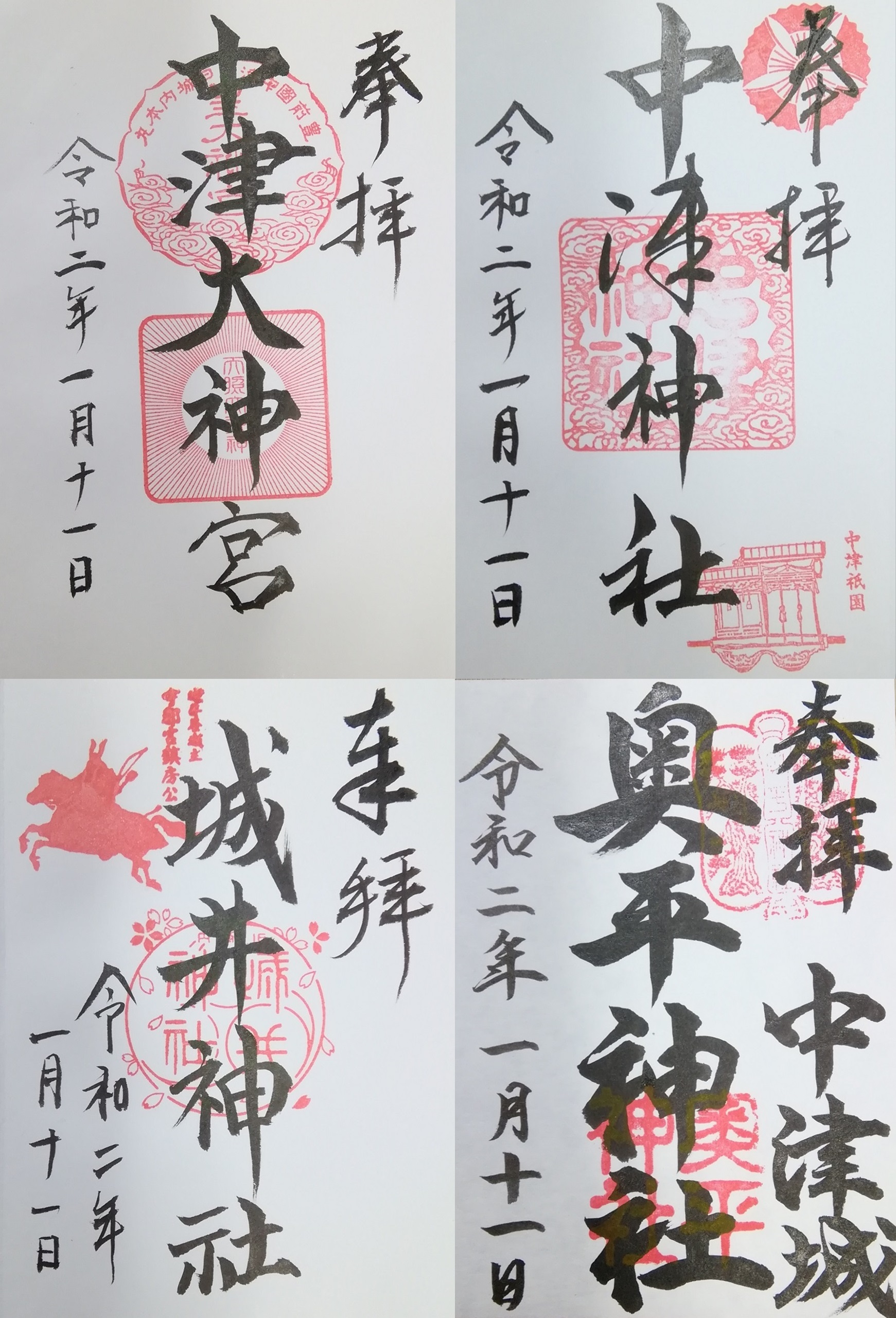

大分県中津市にある「中津城」は、「日本三大水城」のひとつで、豊前統治に大きな役割を果たしました。中津城跡には、歴代城主に関連する4つの神社が鎮座していて、4種類の御朱印をいただくことができます。 (さらに…)

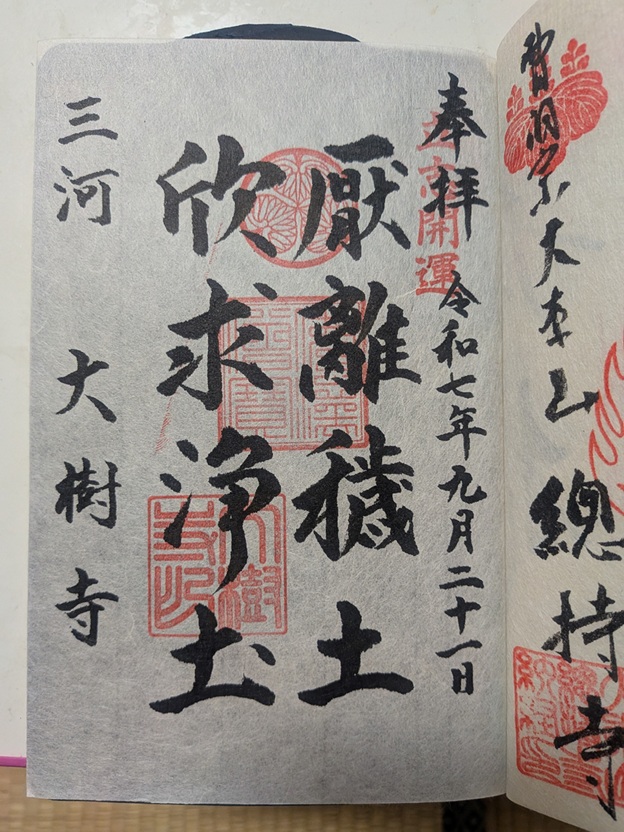

愛知県岡崎市にある「大樹寺」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康の出身地にある寺院で、松平家・徳川家代々の菩提寺です。家康の座右の銘「厭離穢土 欣求浄土」が記される御朱印や、家康の生誕地である岡崎城を望む眺望が切り絵で表現された御朱印などをいただくことができます。

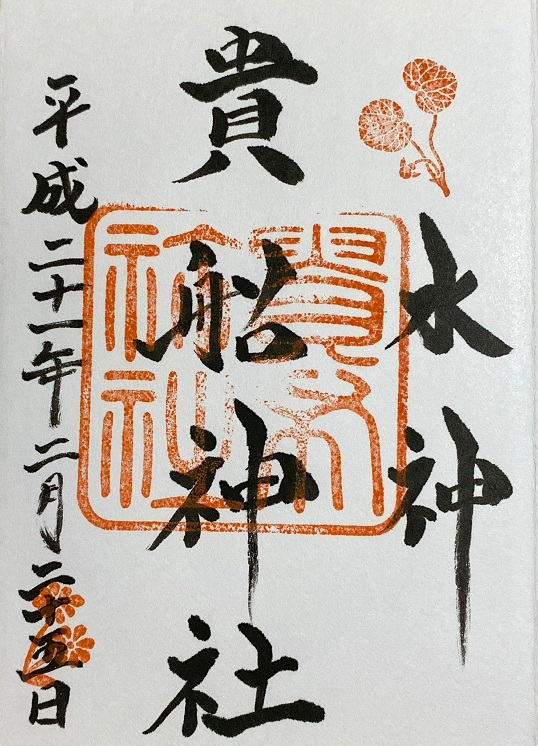

京都府京都市左京区にある「貴船神社」は、全国の水神の総本宮として信仰をあつめ、豊かな自然景観を求めて多くの観光客も訪れる神社です。本宮でいただける御朱印には「水神」を記され、水を司る祭神の力や由緒正しき歴史を感じとることができます。

コンパクトで持ち運びに便利な御朱印帳が欲しいと思い、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」をセミオーダーしてみました。自分だけのオリジナル御朱印帳をオンラインショップで簡単に注文できましたので、ぜひ参考にしてください。