- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

神奈川県横浜市港北区にある「師岡熊野神社」は、関東における熊野信仰の発祥の地とされる神社です。熊野信仰のシンボル「八咫烏」の朱印がおされる御朱印をいただくことができ、日本サッカー協会が八咫烏をシンボルとしていることから「サッカー神社」とも呼ばれています。

スポンサーリンク

神奈川県横浜市港北区にある「師岡熊野神社(もろおかくまのじんじゃ)」は、関東における熊野信仰の発祥の地とされる由緒正しき古社です。

奈良時代初期の神亀元年(724年)、聖武天皇(しょうむてんのう)の御代に、僧・全寿仙人(ぜんじゅせんにん)が熊野山(現在の神奈川県横浜市師岡町)で修行中に、現在の和歌山県南部にある熊野三山(熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)・熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)・熊野那智大社(くまのなちたいしゃ))の神々を勧請して創建したと伝わっています。関東で最初に熊野三神を祀った神社として、神仏習合の修験道の一種である熊野信仰が東国へ広がる起点となりました。

※熊野那智大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「熊野那智大社」の「八咫烏」「那智の滝」の御朱印

平安時代に入って、仁和元年(885年)には、光孝天皇(こうこうてんのう)の勅使・藤原有房(ふじわらのありふさ)が社殿を再建し、「関東随一大霊験所熊埜宮」と記された勅額を下賜された記録がのこっています。その後も、宇多天皇(うだてんのう)・醍醐天皇(だいごてんのう)・朱雀天皇(すざくてんのう)・村上天皇(むらかみてんのう)の勅願所となり、朝廷からの崇敬を集めました。

中世以降は、源頼朝(みなもとのよりとも)が平家討伐を祈願したほか、北条早雲(ほうじょうそううん)や徳川家康(とくがわいえやす)をはじめとする関東を拠点にした有力武将たちからも信仰され、御朱印地の寄進を受けるなど、その格式は揺るぎないものとなりました。こうした歴史を背景に、師岡熊野神社は「関東随一大霊験所」として、今も関東における熊野信仰の中核を成しています。

御祭神は、伊邪那美尊(いざなみのみこと)、事解之男尊(ことさかのおのみこと)、速玉之男尊(はやたまのおのみこと)の三柱で、特に勝負運・仕事運・健康運の向上のご利益があるといわれ、古くから横浜北部の総鎮守としても地域の人々の信仰をあつめてきました。

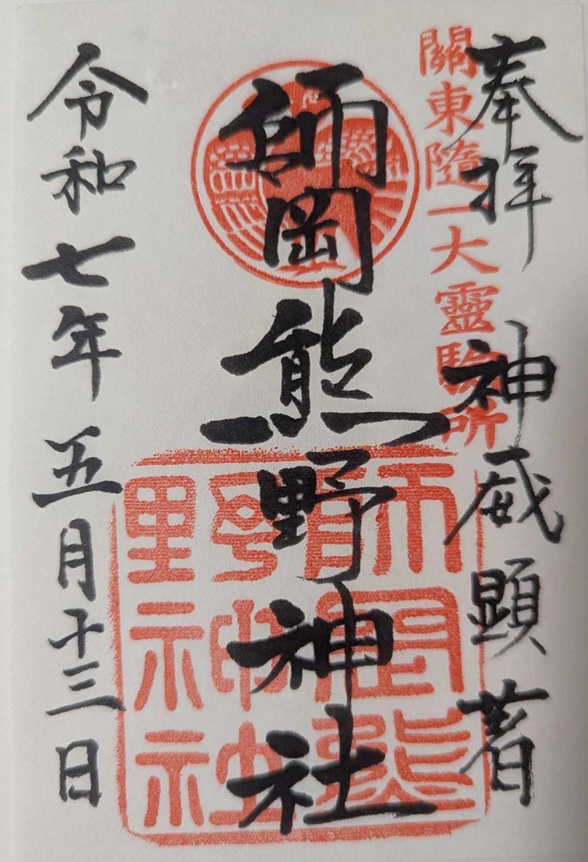

師岡熊野神社の御朱印は、「奉拝」「神威顕著」「師岡熊野神社」「参拝日」の墨書きと、「関東随一大霊験所」「八咫烏」「師岡熊野神社」の朱印がおされるデザインです。

御朱印のデザインで特に目を引くのは、中央におされる「八咫烏(やたがらす)」の朱印です。

八咫烏は、天・地・人を結ぶ神使とされる三本足の伝説上のカラスで、初代・神武天皇(じんむてんのう)が東征する際に熊野から大和(やまと、現在の奈良県)の地へと導いた霊鳥として、奈良時代に成立した日本最古の歴史書「古事記(こじき)」にも記されています。八咫烏は、「迷いを照らし、正しき道へと導く」といわれていて、熊野三山でもシンボル的に扱われています。

八咫烏は「勝利への導きの神」として日本サッカー協会のシンボルマークにも用いられており、師岡熊野神社は「サッカー神社」とも呼ばれていて、スポーツ選手の必勝祈願の神社としても有名です。

墨書きの「神威顕著(しんいけんちょ)」とは、神の威光が顕著に現れることを意味します。

平安時代に師岡の地を襲った干ばつの際、人々が師岡熊野神社に八大龍王を勧請して雨乞いの祈願を行うと恵みの雨が降ったという言い伝えがのこっており、師岡熊野神社の特別な力を表す言葉として用いられています。

「関東随一大霊験所」の朱印も含め、1300年を超える歴史の中で培われた師岡熊野神社の深い信仰の姿が、御朱印のデザインに凝縮されています。

師岡熊野神社を訪れた際には、境内に安置されている「さざれ石」をぜひご覧ください。

さざれ石とは、日本の国歌「君が代」に詠まれていることで有名で、小さな石(細石(さざれいし))が長い年月をかけて一つの大きな岩(巌(いわお))へと成長したもので、団結や繁栄の象徴とされています。神霊が宿る石として信仰の対象となり、人々に力強いエネルギーを与えるといわれています。

師岡熊野神社のさざれ石は、平成26年(2014年)に手水舎の近くに安置されました。

サッカー日本代表の必勝祈願の場にもなっている師岡熊野神社に、日本国歌と関連するさざれ石があることは、より深い意義を感じます。さざれ石は、自然の力と人々の願いが融合した聖なる石とされていますので、ぜひ足を運び、悠久の時を刻んだ石の持つ力強さと静寂を体感してみてください。

師岡熊野神社は、関東における熊野信仰の拠点として長く由緒正しき歴史があります。熊野信仰と関係が深く、日本サッカー協会のシンボルにもなっている八咫烏の朱印がおされる御朱印には、正しい道へと導く神威が詰まっているかのようです。豊かな自然植生がのこっている広々とした境内がとても気持ちが良い神社なので、ぜひ一度参拝に訪れてみてください。

※神奈川県横浜市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:小林光

幼い頃から寺社巡りが好きで、寺社を参拝したときにいただく御朱印は日本の歴史や文化そして人々の想いが詰まった大切な宝物だと思っています。各地の歴史や文化に触れることをライフワークにしています。

スポンサーリンク

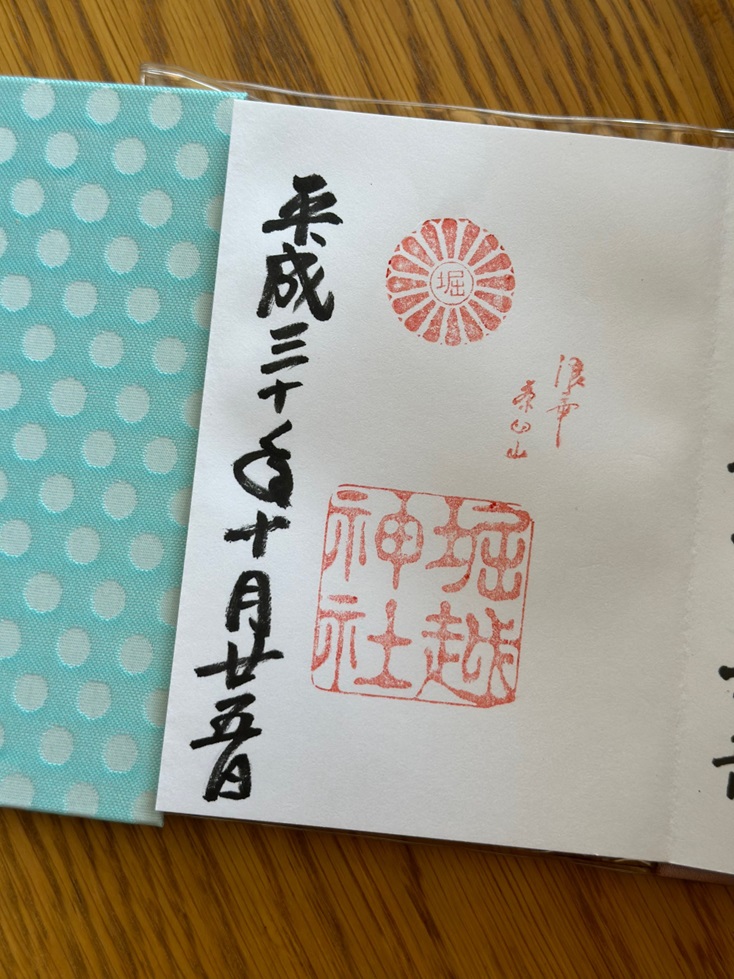

大阪府大阪市天王寺区にある「堀越神社」は、四天王寺とともに聖徳太子によって建立され、1400年以上の歴史があると伝わる神社です。シンプルな伝統的なデザインの御朱印には大阪の歴史を感じる地名「浪華茶臼山」が記されています。

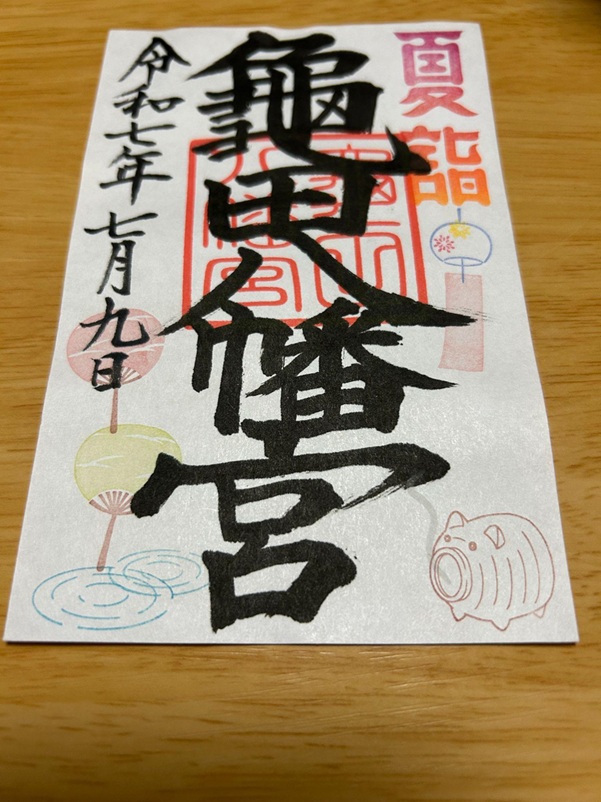

北海道函館市にある「亀田八幡宮」は、箱館戦争終結の地として知られる歴史深い神社です。令和7年(2025年)7月に参拝した際には、風鈴や団扇など夏をイメージする可愛らしいスタンプがおされた「夏詣」限定御朱印が授与されていました。

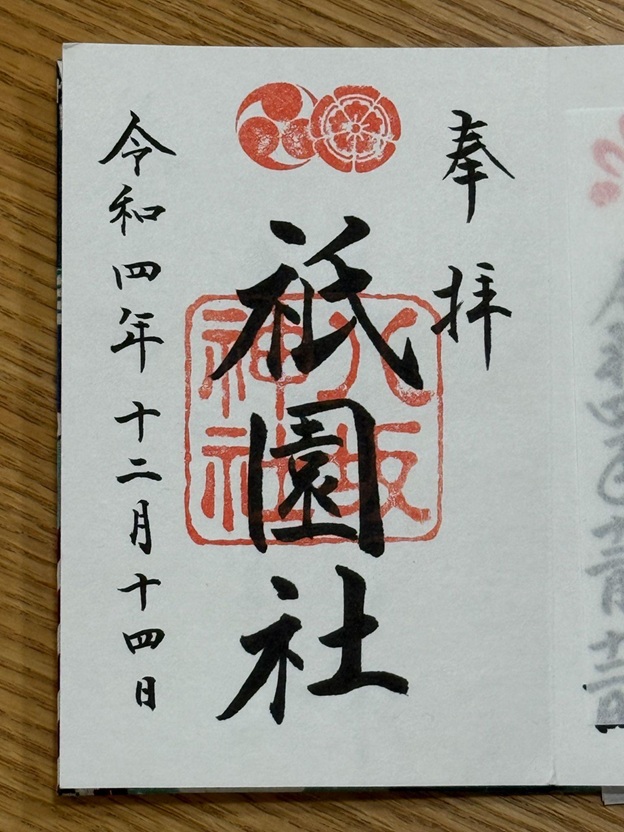

京都府京都市東山区にある「八坂神社」は、歴史ある茶屋が立ち並び古都らしい景観が魅力の「祇園」の象徴として、多くの人々に親しまれています。地名の由来にもなった旧社名「祇園社」と記される御朱印を、京都三大祭・日本三大祭の一つ「祇園祭」とともにご紹介します。

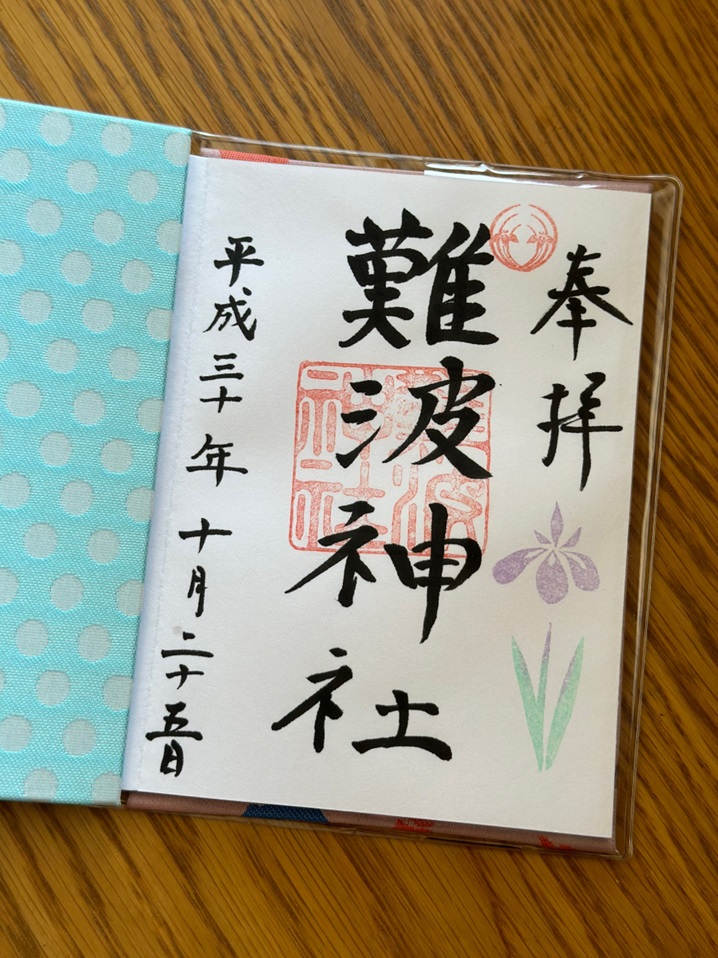

大阪府大阪市中央区にある「難波神社」は、1600年以上の長い歴史があると伝わり、「あやめ祭」や「氷室祭」などの神事が有名です。神社にゆかりが深い「菖蒲」の印が印象的な御朱印をいただくことができます。