- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

高知県高知市にある「善楽寺」は、隣接する土佐國一の宮・土佐神社の別当寺として創建され、現在は四国八十八ヶ所霊場の30番札所になっています。御本尊・阿弥陀如来の伝統的なデザインの納経のほか、デザイン性豊かな季節の御朱印とあわせていただける季節の香りの塗香をご紹介します。

スポンサーリンク

目次

高知県高知市にある「善楽寺(ぜんらくじ)」は、正式名称「百々山東明院善楽寺(どどさんとうみょういんぜんらくじ)」という真言宗豊山派の寺院で、四国八十八ヶ所霊場の30番札所です。

寺伝によれば平安時代初期の大同5年(810年)に弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が高鴨大明神(たかかもだいみょうじん、現在の土佐國一の宮・土佐神社(とさじんじゃ))の別当寺(べっとうじ、神社を管理する寺院のこと)として神宮寺とともに創建したと伝わっています。

「百々山」という変わった山号は、「100の渓谷があればこの地を入定の地に定めよう」と考えた弘法大師空海が、99しかなかった渓谷に当寺を開くことで補うために名づけたといわれています。

後に「観音院(かんのんいん)」や「長福寺(ちょうふくじ)」と呼び方が変わり、江戸時代中期の元禄2年(1689年)に著された「四国徧礼霊場記(しこくへんろれいじょうき)」の挿絵には、土佐神社に向かって左側に神宮寺、右側に長福寺が描かれています。当時は土佐國一の宮・土佐神社が四国霊場の札所で、納経を神宮寺と長福寺が行っていました。現在も土佐神社と隣接し、ゆかりが深いお寺です。

※土佐国一の宮・土佐神社に関して、以下リンクの記事でご紹介、および、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【土佐神社】入蜻蛉様式の本殿・幣殿・拝殿は国指定重要文化財で注目の古建築

善楽寺では御本尊・阿弥陀如来(あみだにょらい)の御朱印をいただくことができ、この御朱印が四国八十八ヶ所霊場30番札所の御朱印にもなっています。

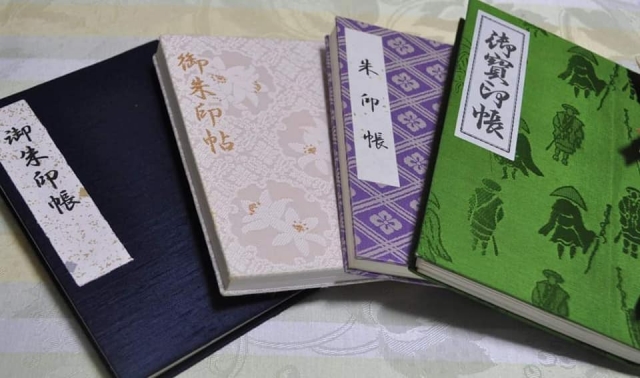

四国八十八ヶ所霊場巡礼のような特定の寺院を巡拝するときに、参拝した証として御朱印を拝受することを、参拝時にお経を納めることから「納経(のうきょう)」と呼び、御朱印を拝受する場所は「納経所」と表記され、霊場巡礼専用の御朱印帳は「納経帳(のうきょうちょう)」と名付けられています。

※四国八十八ヶ所霊場1番札所の霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

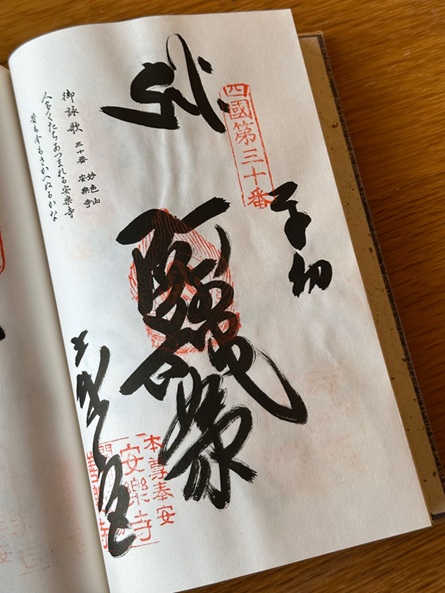

善楽寺の納経は右上に「四國第三十番」、中央に御本尊の阿弥陀如来を表す梵字「キリーク」、左下に「土佐一宮善楽寺」の朱印がおされ、墨書きは右側に「奉納」、中央に阿弥陀如来を表す梵字「キリーク」と「阿弥陀如来」、左下に「土佐一宮」と書かれるデザインです。

写真の納経の左上の青いスタンプは、令和5年(2023年)が弘法大師空海生誕1250年にあたり、記念事業開催中におされていたもので、現在の納経にはおされません。

また、写真の御朱印は3種の朱印がそれぞれ2つずつおされていますが、霊場巡礼で複数回巡拝した場合は、墨書きは1回目のみ書き入れられ、2回目以降は朱印のみを複数回重ねていく「重ね印」をするのが一般的で、写真の御朱印の場合は2回目の巡拝を意味します。

善楽寺の御本尊である阿弥陀如来は無限の光明と寿命を持ち、極楽浄土を作った仏とされています。どんな重い罪を犯した人間も無条件で救うことができ、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えて阿弥陀如来に帰依すると極楽往生できるといわれ、古くから多くの人に信仰されている仏さまです。

この納経のしなやかでありながら力強く書き入れられる阿弥陀如来の墨書きには、極楽浄土に導いてくれる阿弥陀如来の大きな力を感じます。

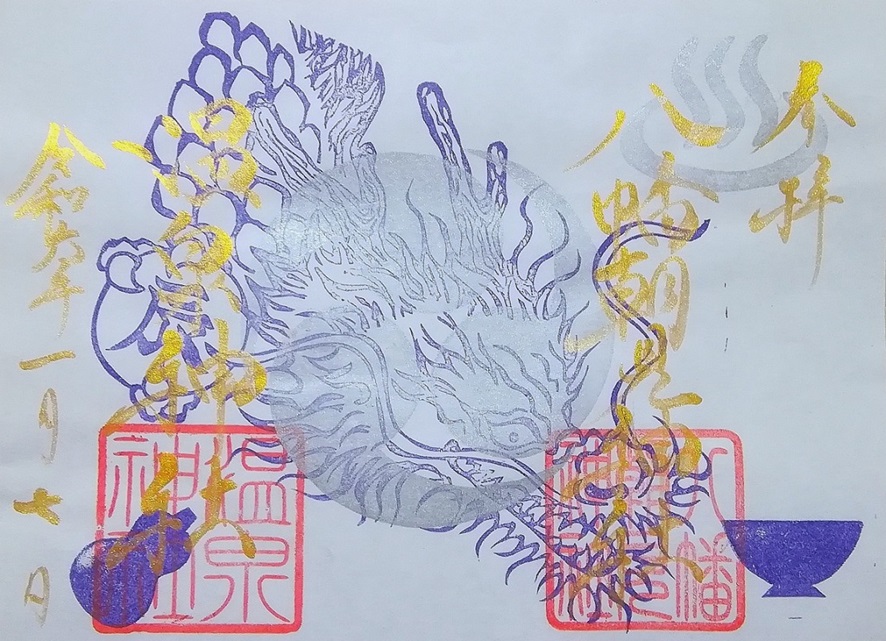

善楽寺では、通常の納経のほか、2ヶ月おきにデザインが変わる「薫る季節のご朱印」が授与されています。

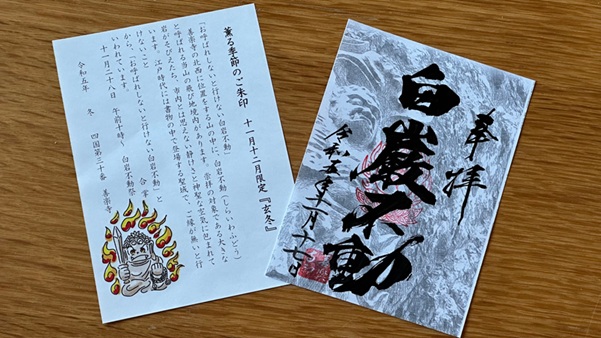

私が令和5年(2023年)11月に参拝したときには、「玄冬」をテーマに善楽寺の飛び地境「白岩不動」内に祀られている不動明王の御朱印をいただきました。不動明王の石仏が印刷された用紙に、迫力ある文字で「奉納」、「白巌不動」、参拝した日付が書き入れられるデザインでした。

「薫る」となっているのは、御朱印を拝受すると塗香(ずこう)もいただけることにちなんでいます。塗香はお香の一種で、植物や香木などを粉末状にし、手などにすりつけて体温でなじませることでほのかな香りを楽しめむことができるもので、仏教では体を清めるために使います。御朱印のデザインと同様に塗香も季節ごとに変わるので、香りも毎回違うものが楽しめて、御朱印とともに集めるのが楽しくなりそうです。

平成元年(1989年)に私の祖母が四国八十八ヶ所霊場を巡礼したときの納経帳には、30番札所が善楽寺ではなく「安楽寺(あんらくじ)」と印字されていました。安楽寺は善楽寺と同じく高知市にある真言宗豊山派の寺院ですが、明治時代に起こった廃仏毀釈によって「四国八十八ヶ所霊場30番札所」は少し複雑な歴史をたどっています。

現在の30番札所である善楽寺は明治時代初期に土佐神社の別当寺だった神宮寺とともに廃寺となってしまい、御本尊の阿弥陀如来像は24番札所最御崎寺(ほつみさきじ)へ、弘法大師空海像は29番札所国分寺(こくぶんじ)に移されました。それに伴い、国分寺が30番札所を代行することになり、納経を行っていました。

その後、明治8年(1875年)に再興された安楽寺へ御本尊が移され、こちらが30番札所となります。善楽寺は昭和5年(1930年)にようやく再興され、国分寺に預けられていた弘法大師空海像を迎えました。すると、安楽寺と善楽寺の間で30番札所の正当性をめぐる論争が起こったため、30番札所が2ヶ所存在することとなり、長らく「30番札所はどちらを参拝してもよい」という形でした。

平成6年(1994年)に善楽寺が30番札所、安楽寺が30番札所奥の院という形で決着したため、30番札所が安楽寺となっている納経は現在では珍しいものです。

当時の安楽寺の納経は、右上に「四国第三十番」、中央に阿弥陀如来の梵字「キリーク」、左下に「本尊奉安安楽寺 開創霊場善楽寺」の朱印がおされ、墨書きは右側に「奉納」、中央上に阿弥陀如来の梵字「キリーク」、中央下に「阿弥陀如来」、左下に「安楽寺」と書かれるデザインでした。

安楽寺は現在は30番札所奥の院として、高知市の中心市街地にありますので、善楽寺を参拝の際にはあわせてぜひ立ち寄ってみると、四国八十八ヶ所霊場の歴史に触れられると思います。

※安楽寺に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【30番札所奥の院安楽寺】明治時代初期に消えた30番札所を復活させた寺院と標石

善楽寺は、土佐神社の別当寺として古くから信仰され、四国八十八ヶ所霊場30番札所として、多くのお遍路さんも迎え入れています。明治時代の廃仏毀釈の流れで廃寺となった苦難の歴史がありますが、昭和時代初期に復興し、いろいろな取り組みをされています。達筆な納経のほか、季節ごとにデザインが変わる御朱印や一緒にいただける塗香も話題になっていますので、高知市内で御朱印巡りをするときにはぜひ参拝してみてください。

※善楽寺に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【30番札所善楽寺】土佐一宮「土佐神社」の別当寺としての混迷の歴史を学ぶ

※高知県高知市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、香川県で受け継がれる伝統的な染色技法「讃岐のり染」によって染めた生地を採用しています。その歴史や技法、染物屋「染匠吉野屋」の独自の技術やこだわりをご紹介します。

神社仏閣を参拝した証として御朱印をいただくためには御朱印帳が必要です。御朱印帳をどこでどうやって手に入れればよいかわからないという人のために、御朱印帳の買い方と購入できる場所についてご紹介します。 (さらに…)

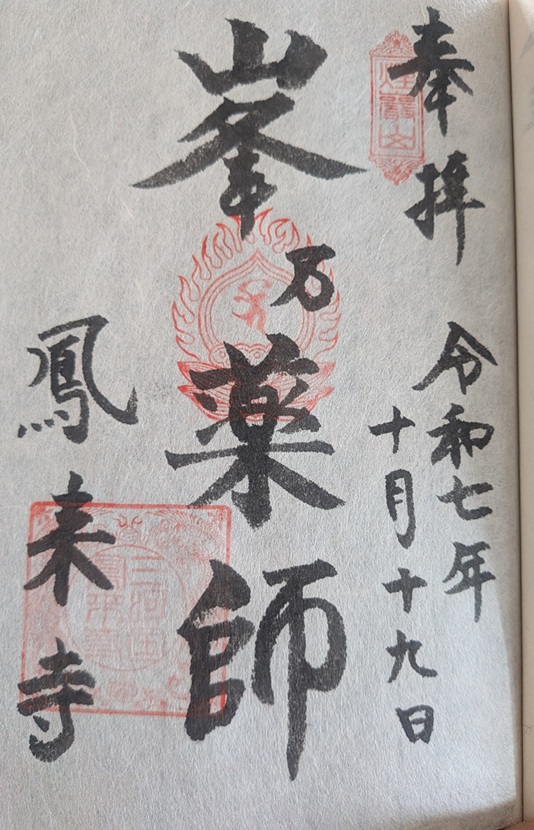

愛知県新城市にある「鳳来寺」は、飛鳥時代創建と伝わる古寺です。江戸幕府初代将軍・徳川家康の母・於大の方がの願いを叶えた薬師如来を祀る寺院です。御本尊の由来が書かれた御朱印の他に、秋を彩る紅葉をイメージした切り絵御朱印も授与されています。 (さらに…)

大分県別府市にある「八幡朝見神社」は、豊後八幡宮7社のひとつで、「湯の町」として全国に名をはせる別府温泉の鎮守神を合祀する神社でもあります。季節の祭事にあわせて授与されるデザイン性豊かな限定のアート御朱印が人気です。