- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

徳島県板野町にある「金泉寺」は、四国八十八ヶ所霊場の3番札所として知られていますが、阿波西国三十三観音霊場の23番札所、阿波北嶺薬師霊場の9番札所と、複数の霊場巡礼の札所で、それぞれ異なるデザインの御朱印を拝受できます。

スポンサーリンク

徳島県板野町にある「金泉寺(こんせんじ)は、奈良時代の天平年間(729年~749年)に聖武天皇の勅願によって創建された寺院で、四国内にある弘法大師空海ゆかりの寺院を巡拝する「四国八十八ヶ所霊場巡礼」の3番札所です。

当初は「金光明寺」という寺名でしたが、弘法大師空海がこの地に訪れたとき、水不足に悩む村人のために井戸を掘ったところ黄金井の水が湧きだしたことから「金泉寺」と改められました。

また、平安時代末期の源平合戦で屋島の戦いへ向かう源義経一行が戦勝祈願のために金泉寺に立ち寄ったともいわれ、昔から地域で重要な拠点であったことがうかがい知れます。

金泉寺の見どころのひとつがお寺の名前の由来となった「黄金の井戸」で、現在も境内に残っています。井戸には蓋などはなく、中をのぞきこんで水面に顔がはっきりと映れば長生きできるといわれています。

井戸の奥には首から上の病に御利益があるといわれる「北向き地蔵」が安置されているので、あわせてお参りしてみてはいかがでしょうか。

納経所へ行く途中の庭園の中には「弁慶の力石」があります。屋島の戦いへ向かう途中の源義経一行がこの地に立ち寄った際に、金泉寺で聖観音に戦勝祈願をしました。そのとき、義経の家臣である弁慶が味方を鼓舞するため、大きな石を持ち上げて力を示したという伝説があります。弁慶が持ち上げたという石が今も境内に残っていて、実物を見ることができます。

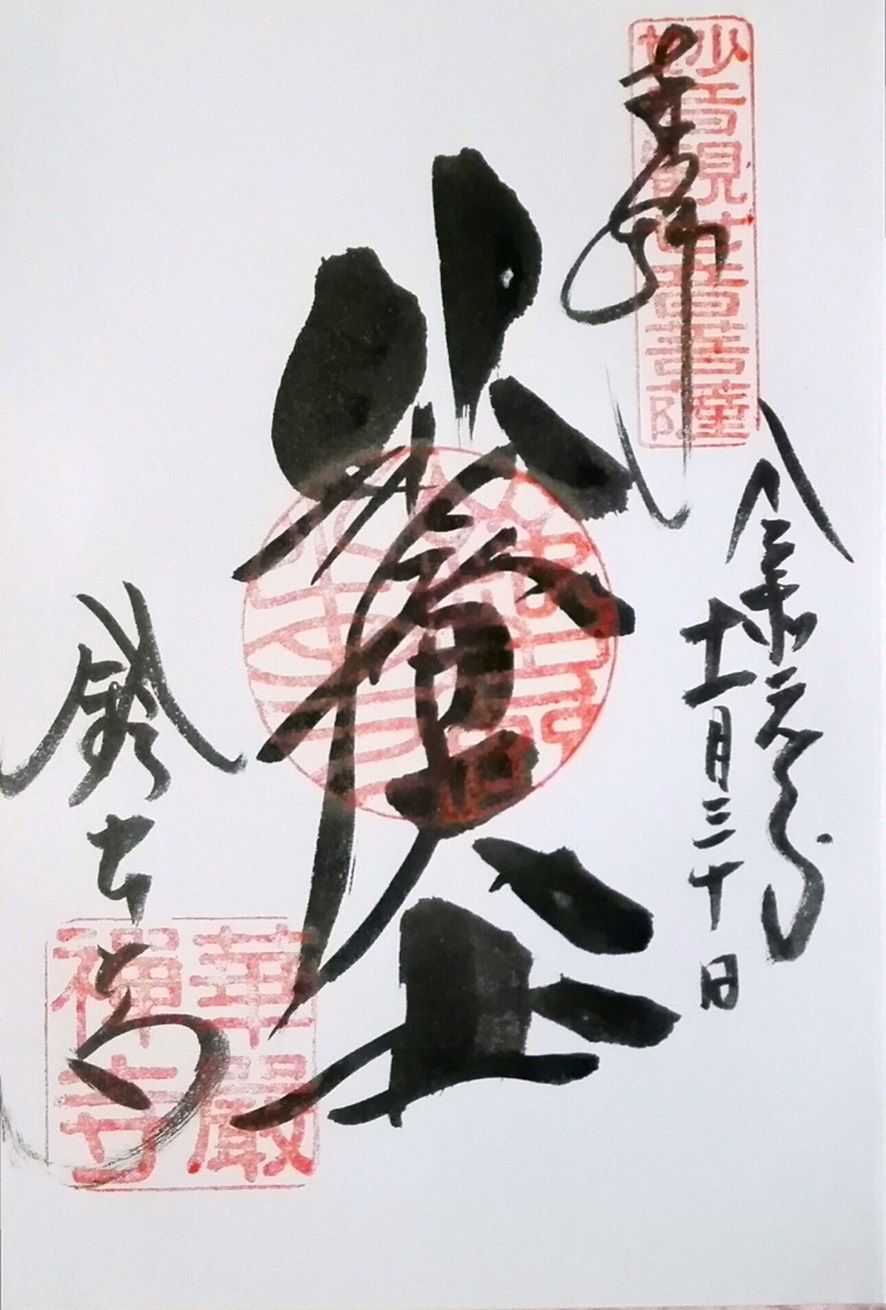

金泉寺では、四国八十八ヶ所霊場3番札所の御本尊・釈迦如来の御朱印をいただくことができます。

四国八十八ヶ所霊場巡礼のような特定の寺院を巡拝するときに、参拝した証として御朱印を拝受することを、参拝時にお経を納めることから「納経(のうきょう)」と呼び、御朱印を拝受する場所は「納経所」と表記され、霊場巡礼専用の御朱印帳は「納経帳」と名付けられています。

※四国八十八ヶ所霊場巡礼の参拝作法や納経の方法に関して、以下リンクの四国遍路情報サイト「四国遍路」の記事に動画付きで詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【遍路参拝作法一覧】お遍路の参拝作法を動画を交えて詳しく解説

※御朱印帳と納経帳の違いに関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※四国八十八ヶ所霊場巡礼で多くの巡礼者(お遍路さん)がスタートしていく1番札所霊山寺の御朱印に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

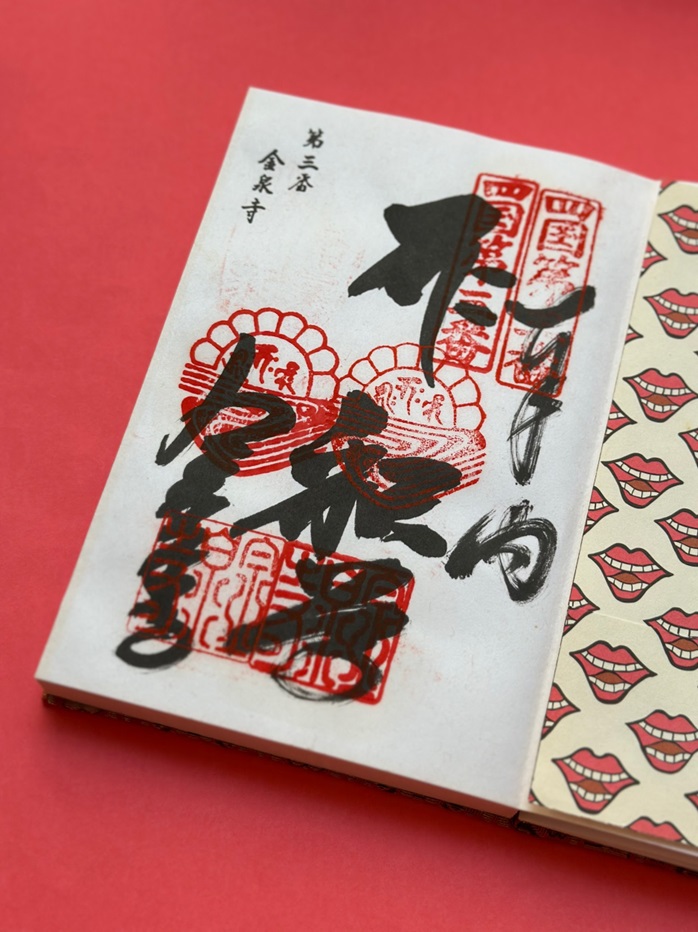

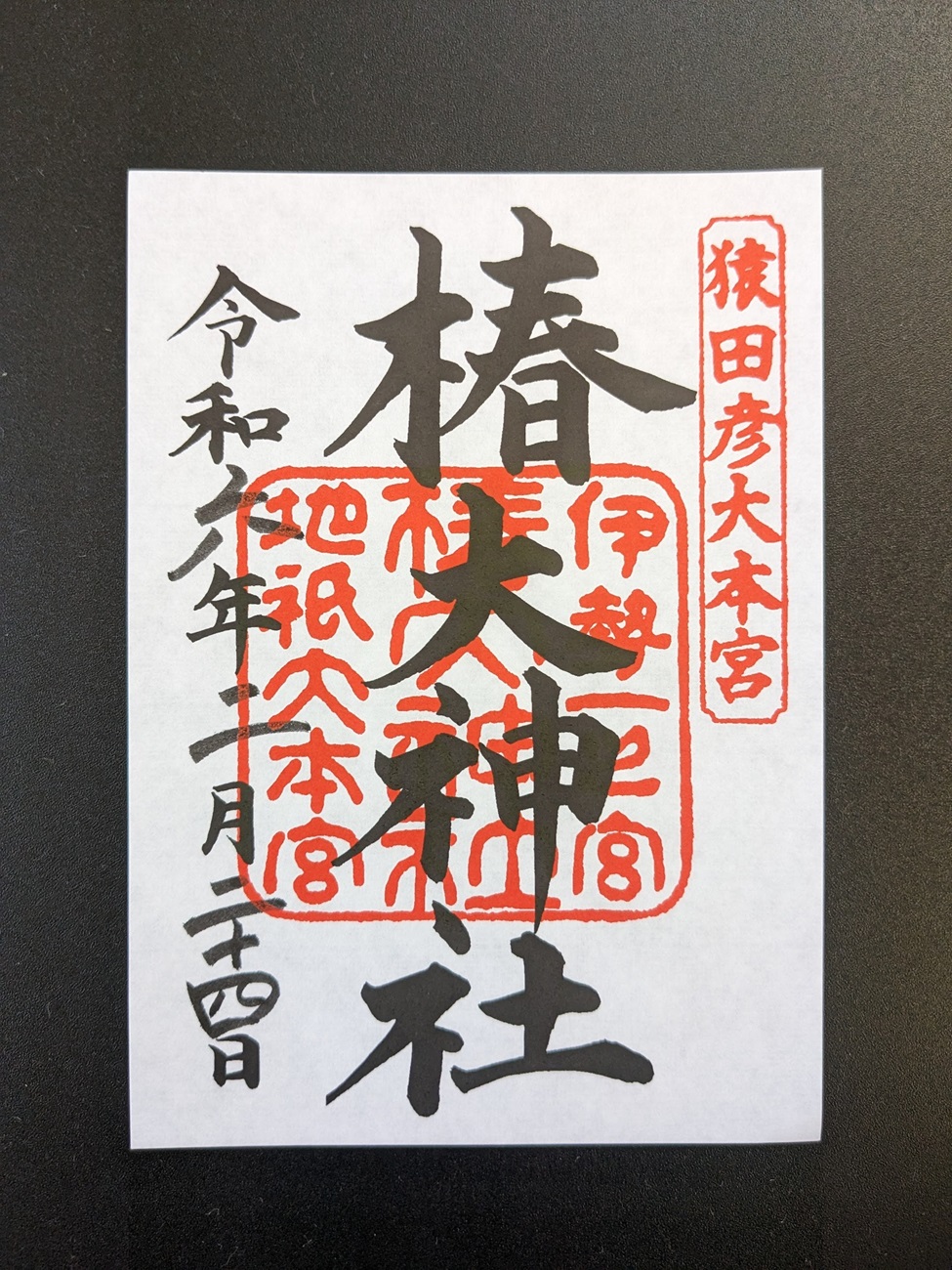

御朱印の印は右上に「四国第三番」、中央に「菊に流水」の寺紋、左下に「金泉寺」の3種類です。寺紋の朱印中の梵字は、左が阿弥陀如来、中央が釈迦如来、右が薬師如来のもので、これは本堂に安置されている御本尊と脇仏を表しています。

墨書きは「奉納」、釈迦如来の梵字「バク」、「釈尊(しゃくそん)」、「金泉寺」で、釈尊とは金泉寺の御本尊である釈迦如来のことです。

四国八十八ヶ所霊場の札所では、受付時間内は納経所に必ずお寺の人がいらっしゃって、納経帳に手書きで御朱印を書き入れていただけます。同じ札所でも書き手によって書体が異なるので、とても個性的で、四国八十八ヶ所霊場巡礼の特徴のひとつになっていると思います。

※令和6年(2024年)4月1日から、御朱印の受付時間が従来の7:00~17:00から8:00~17:00になり、納経料も従来の帳面書き入れ・重ね印ともに300円から帳面書き入れ500円・重ね印300円に変更になりました。

金泉寺は四国八十八ヶ所霊場のほかにも、複数の霊場巡礼の札所になっています。

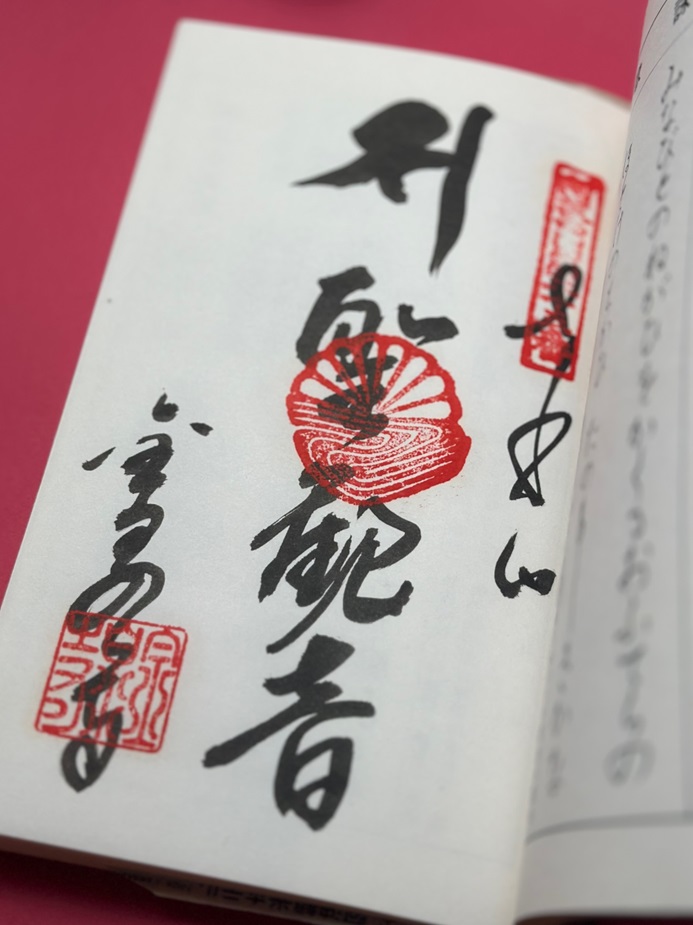

そのうちのひとつが「阿波西国三十三観音霊場」の23番札所です。

徳島県内には県東部と県西部に2つの阿波西国観音霊場があり、金泉寺が札所となっているのは東部の観音霊場です。観音霊場でお参りをするのは源義経が戦勝祈願をしたといわれる聖観音で、尊像は大師堂の近くの観音堂に祀られています。

御朱印の印は右上に「阿波西国第二十三番」、中央に寺紋の「菊に流水」、左下に「金泉寺」の3種類で、墨書きは「奉納」、聖観音の梵字、「聖観音」、「金泉寺」です。寺紋は四国八十八ヶ所霊場の御朱印とは異なり、梵字がないバージョンです。

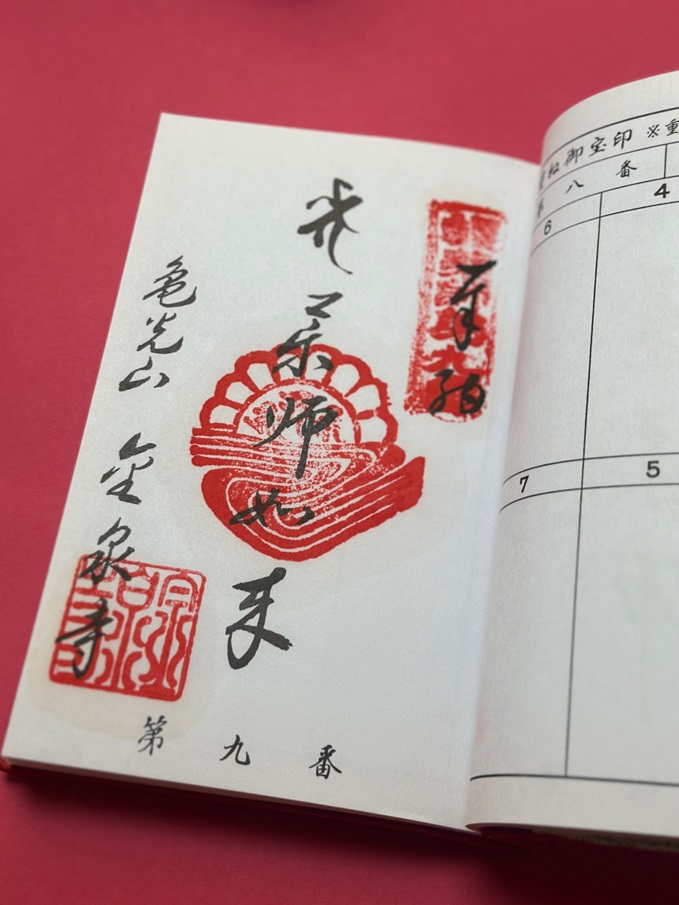

また、金泉寺は「阿波北嶺薬師霊場」の9番札所でもあります。

阿波北嶺薬師霊場は徳島県内の吉野川北岸の阿波市から鳴門市にかけて点在する薬師如来を祀る24ヶ寺をめぐる霊場巡礼で、金泉寺では本堂に祀られている脇仏の薬師如来をお参りします。

阿波北嶺薬師霊場巡礼では専用の納経帳があり、墨書きの部分は最初から印刷されています。

印は右上が「阿波北嶺薬師第九番」、中央が寺紋の「菊に流水」、左下が「金泉寺」の3種類、墨書き部分は「奉納」、薬師如来の梵字「バイ」、「薬師如来」、「亀光山金泉寺」です。寺紋の印は四国八十八ヶ所霊場の御朱印と同じ梵字入りのものです。

日本を代表する霊場巡礼である四国八十八ヶ所霊場巡礼をはじめとして、四国にはたくさんの種類の霊場巡礼が存在し、四国の信仰の歴史が現代に引き継がれています。今回ご紹介した金泉寺のように、ひとつの寺院であっても複数の霊場巡礼の札所になっていると、それぞれの霊場巡礼で異なるデザインの御朱印をいただけることは、御朱印集め好きの人にとっては魅力のひとつです。

いろいろな霊場巡礼にチャレンジしてみると、四国の寺院の歴史や魅力に触れるきっかけになり、新しい発見があると思います。

※金泉寺の奥の院である「愛染院」では、全国的にも珍しく私が知る限り四国唯一の刷毛で書く御朱印をいただくことができ、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】徳島県「愛染院」の全国的にも珍しい刷毛書きの御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

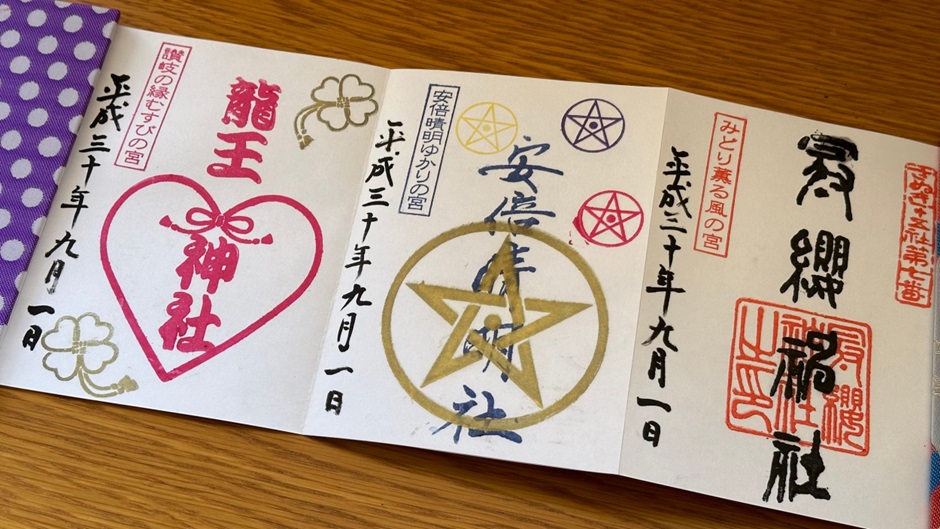

香川県高松市にある「冠纓神社」は、昔からのこる鎮守の森に囲まれた広い境内に様々なご利益をいただけるスポットがあり、陰陽師・安倍晴明ゆかりの神社としても知られています。複数種類のカラフルな御朱印が授与されていて人気です。

三重県鈴鹿市にある「椿大神社」は、伊勢国一の宮であり、全国の猿田彦大神を祀る神社の総本宮でもある古社です。夫婦神である猿田彦大神と天鈿女命の御朱印を拝受でき、みちびきの神、縁結びや夫婦円満のご利益があると評判です。

京都府京都市西京区にある「鈴虫寺」は、鈴虫の鳴き声を1年中聞くことができ、鈴虫説法が有名な寺院です。鈴虫の音色を通して人々の幸せを願う想いがこめられた御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙用記事の開発・制作を担当している染匠・大野篤彦の伝統技術を引き継ぐ想い、讃岐のり染・讃岐正藍染の技法や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)