- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

北海道函館市にある「船魂神社」は、平安時代後期創建の北海道最古の神社といわれています。長く深い歴史を誇る「北海道最古」の印がおされる、墨書きが力強い特徴的な御朱印をいただけるほか、切り絵御朱印など芸術性の高い限定御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

北海道函館市、函館山(はこだてやま)の麓の函館港を見下ろす高台にある「船魂神社(ふなだまじんじゃ)」は、平安時代後期の保延元年(1135年)に創建されたと伝わる長い歴史をもつ神社です。浄土教系の宗派「融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)」の開祖である良忍(りょうにん)上人が、航海の安全を祈願して観音像を祀ったのが始まりとされ、北海道で最も古い神社と考えられています。

古くから「ふなだまさん」の愛称で地域の人々に親しまれ、その名の通り、海上交通の守護神としてあつい崇敬をあつめてきました。

かつて北洋・遠洋漁業が盛んだった時代には、多くの漁業関係者が、そして青函連絡船が就航していた時代にはその乗組員たちが、航海の安全を祈り参拝に訪れました。

御祭神は、塩土老翁神 (しおつちのおじのかみ)、大綿津見神(おおわたつみのかみ)、須佐之男神(すさのおのかみ)の三柱です。いずれも海や航海にゆかりの深い神様であり、北海道開拓の玄関口であった函館の地で、人々の暮らしと航海の安全を長きにわたり見守り続けてきました。

船魂神社では複数種類の御朱印が授与されていて、本殿の側の社務所でいただくことができます。

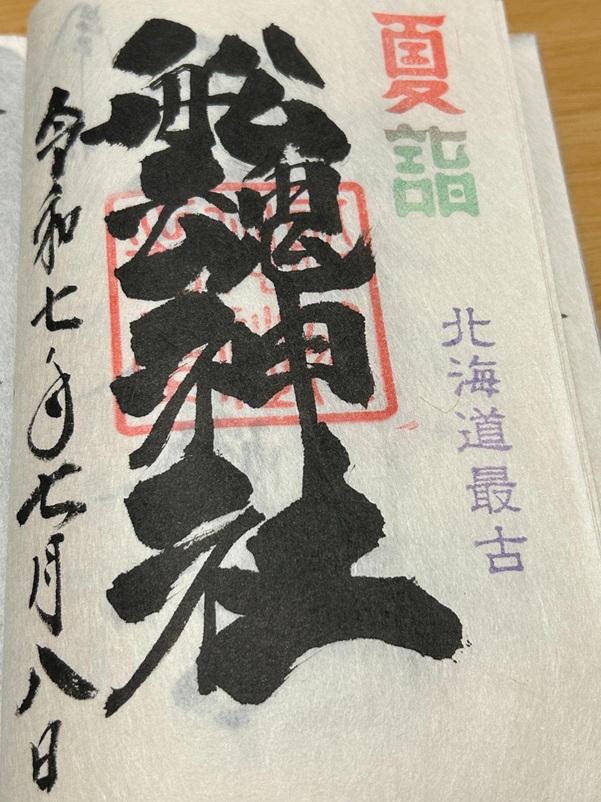

基本の御朱印は、右下には「北海道最古」の紫印、中央には「船魂神社」の朱印がおされ、墨書きは中央に「船魂神社」、左側に「参拝日」が力強く書き入れられるデザインで、初穂料500円で持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

右上の「夏詣(なつもうで)」のカラフルな印は、夏詣道南神社巡りキャンペーン時の特別な印です。私が参拝した令和7年(2025年)7月がちょうどキャンペーン中だったので、特別におしていただけました。

夏詣とは、1年の半分が経過した6月30日に罪穢れを祓い清める「夏越しの大祓」を経て、半年の無事を感謝し、来る半年を清々しい気持ちで過ごせるよう7月上旬の節目にお詣りすることです。平成26年(2014年)に東京都の浅草神社(あさくさじんじゃ)から提唱されたとされています。

※浅草神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「浅草神社」の種類豊富な御朱印と「三社祭」

御朱印に示される「北海道最古」は、船魂神社の最大の特徴です。

明治時代以降に本格的に開拓が始まった北海道において、平安時代後期の保延元年(1135年)に創建されたと伝わる船魂神社の長い歴史は特筆すべきものです。現在の函館地域は、昔から北海道の中で本州にもっとも近い拠点都市で、漁業や交易が盛んに行われていました。その函館において、海の関係者にあつく信仰されてきた船魂神社が果たしてきた役割の大きさは言わずもがなです。

この御朱印には、北海道の歴史そのものが詰まっているように感じます。

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、国内で取れた楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした材料から全て国産の「土佐手漉和紙」です。土佐手漉和紙の中でも、特に楮紙に書かかれる墨書きは、文字がくっきりと浮き出るように美しく映える特徴があります。

今回いただいた御朱印の中央の「船魂神社」の墨書きの溢れる力強さを、土佐手漉和紙がしっかりと受け止めているように見えます。土佐手漉和紙は、千年帳の名の通り1000年もつともいわれる保存性の高さが特徴なので、長い時間経過して見返した時に、色あせない力強い墨書きを見て、参拝の風景を思い出すのが楽しみです。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

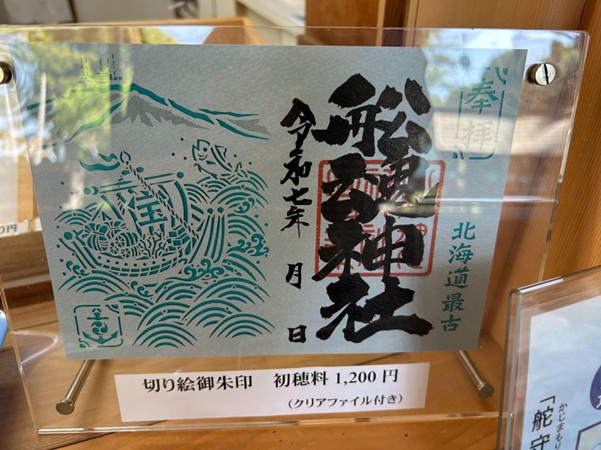

船魂神社では、基本の御朱印のほかに、非常に繊細で美しい「切り絵御朱印」も授与されていました。

台紙は海をイメージした青色の見開きサイズで、右側は基本の御朱印とほぼ同様の記載内容で、左側は上部に函館山が描かれており、中央には波を宝船が進み、魚がはねている様子がいきいきと表現されています。左下には「船魂神社」が海上交通の守護神を祀っていることから「碇(いかり)」と「三つ巴(みつどもえ)」が合わさった素敵なデザインで、クリアファイル付きで初穂料は1,200円でした。

この切り絵御朱印からは、荒波を乗り越え航海を安全に導く船魂神社の御神徳が直接的に伝わってきます。台紙が絶妙な色味で切り絵部分とのコントラストが美しく、芸術作品として飾りたくなるような出来栄えだと思います。

船魂神社では、季節や祭事にあわせて限定御朱印が授与されることがありますので、参拝の際にはぜひ社務所で確認してみてください。

この投稿をInstagramで見る

函館港を一望できる絶景や歴史ロマンなど、船魂神社にはたくさんの見どころがあります。

船魂神社の伝説にひとつに、平安時代末期に活躍した武将・源義経(みなもとのよしつね)にまつわるものがあります。

義経は、兄・源頼朝(みなもとのよりとも)から追われ、平泉(ひらいずみ、現在の岩手県南部)で討ち取られたというのが通説ですが、難を逃れ、北へと逃避行を続けたという伝承もあります。

義経一行が津軽海峡を渡り蝦夷地(現在の北海道)に向かう際に嵐に見舞われましたが、船魂明神のご加護でこの地にたどり着くことができたといいます。その際に喉の渇きを潤したのが、現在の船魂神社の境内にある「童子岩(どうじいわ)」だと伝わっています。

遥か昔の英雄がこの場所に立ち、同じ景色を見ていたかもしれないと想像すると、歴史の壮大さを感じずにはいられません。

また、船魂神社は函館港を一望できる高台に位置していますので、境内からは行き交う船や函館の美しい街並みを眺めることができます。海上交通の神様がこの場所から港を見守っていると考えると、その御神徳が一層ありがたく感じられます。参拝後は、ぜひゆっくりと景色を眺め、函館の風を感じてみると良いでしょう。

北海道最古の歴史をもつとされる船魂神社は、御朱印にも創建から約900年の歴史を物語る「北海道最古」の印がおされ、北海道の歴史を感じることができる古社です。基本の御朱印をいただいて悠久の歴史に想いを馳せるもよし、芸術的な切り絵御朱印の美しさに感動するもよし、もちろんどちらもいただくもよし、古社参拝と函館観光の良い記念となるでしょう。

※北海道函館市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

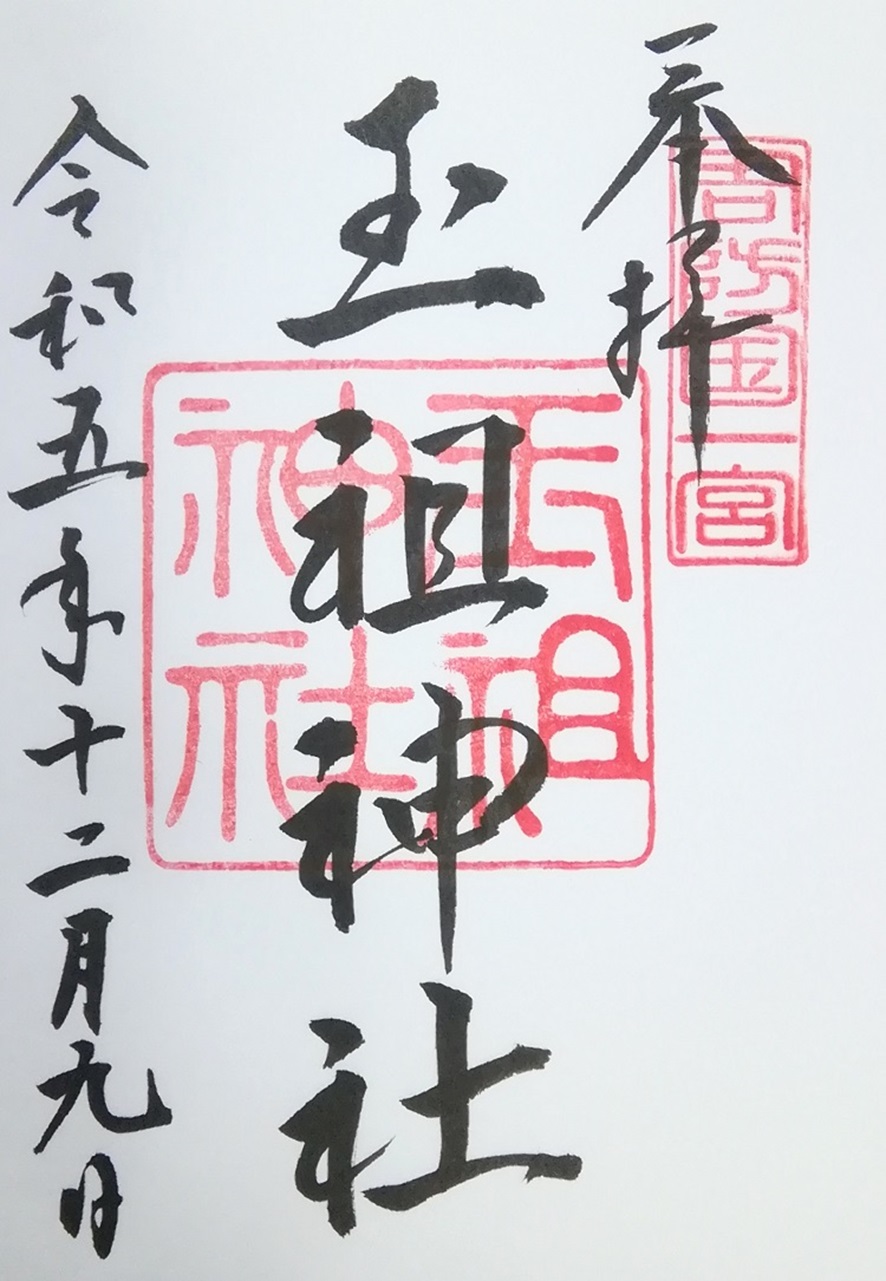

山口県防府市にある「玉祖神社」は、かつての周防国一宮であり、玉祖神社の総本社として知られる古社です。天孫降臨神話とも関わりがが深い長い歴史を感じる伝統的な御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の本紙・表紙に使用している土佐手漉和紙の職人・田村寛の土佐和紙に対するこだわりや伝統技術を継承する想い、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

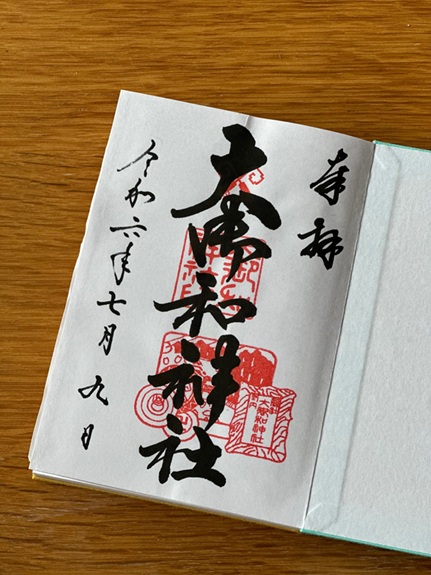

徳島県徳島市にある「大御和神社」は、1300年以上の歴史があると考えられる古社です。語り継がれる由緒や、御祭神の大己貴命ゆかりのうさぎなどをモチーフにした多種多彩な御朱印が人気で、月替わり・季節替わりの御朱印を求めて、何度も訪れている参拝者も少なくありません。

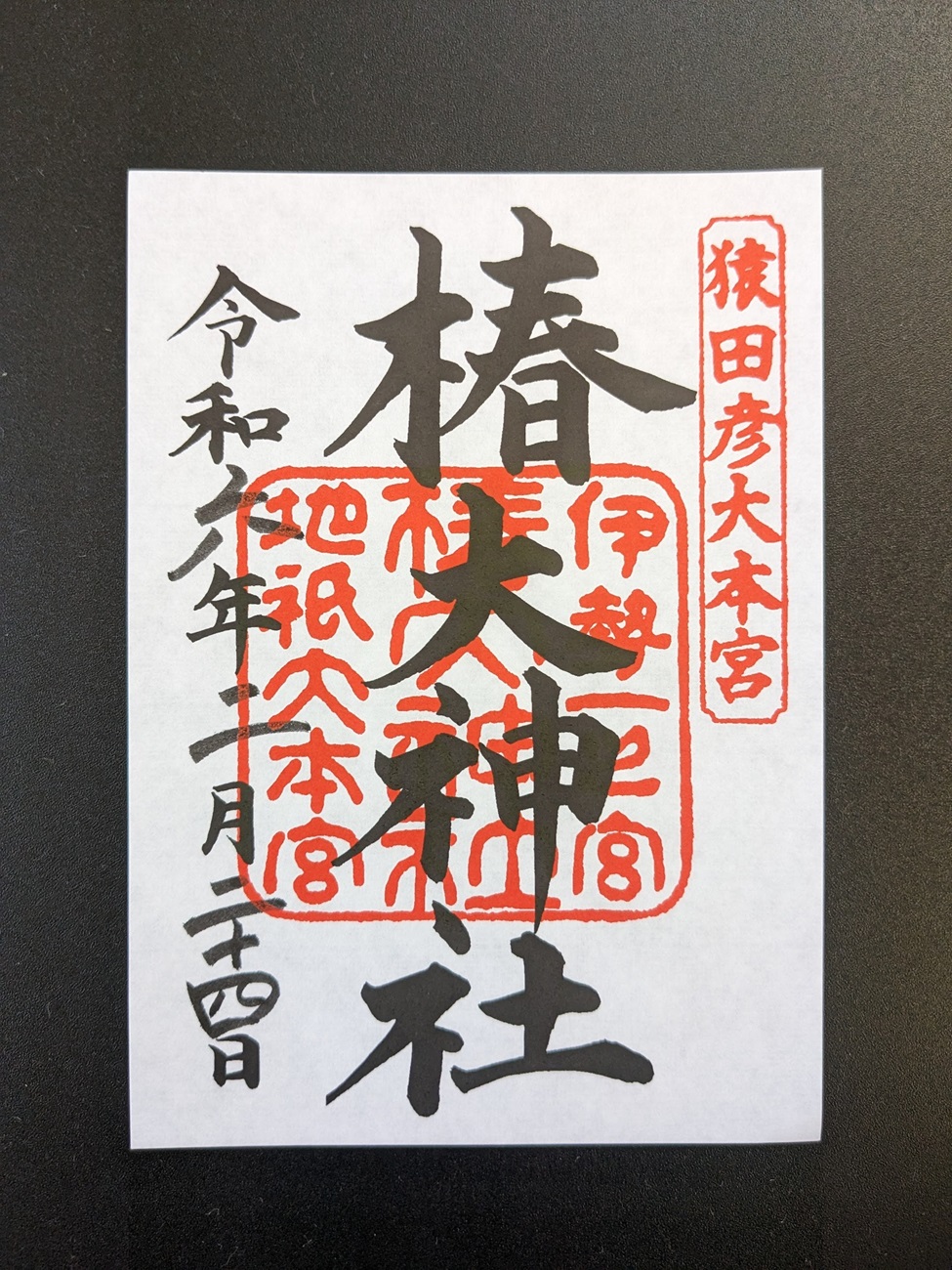

三重県鈴鹿市にある「椿大神社」は、伊勢国一の宮であり、全国の猿田彦大神を祀る神社の総本宮でもある古社です。夫婦神である猿田彦大神と天鈿女命の御朱印を拝受でき、みちびきの神、縁結びや夫婦円満のご利益があると評判です。