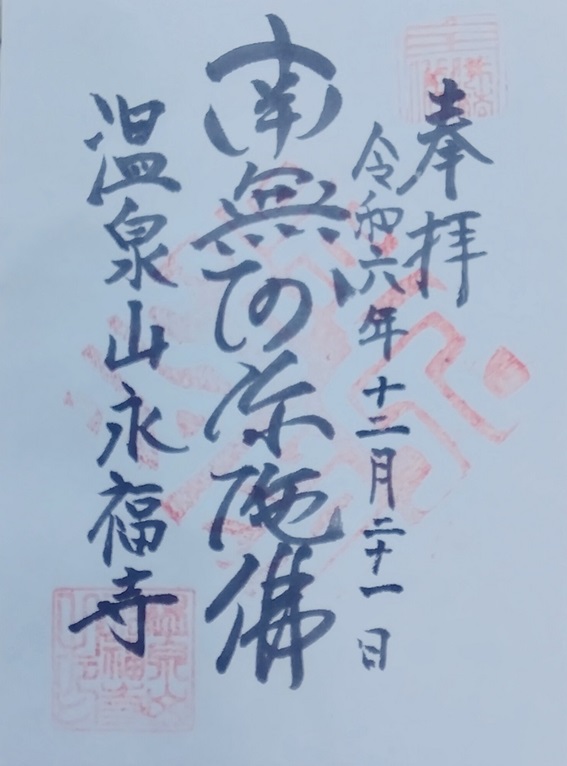

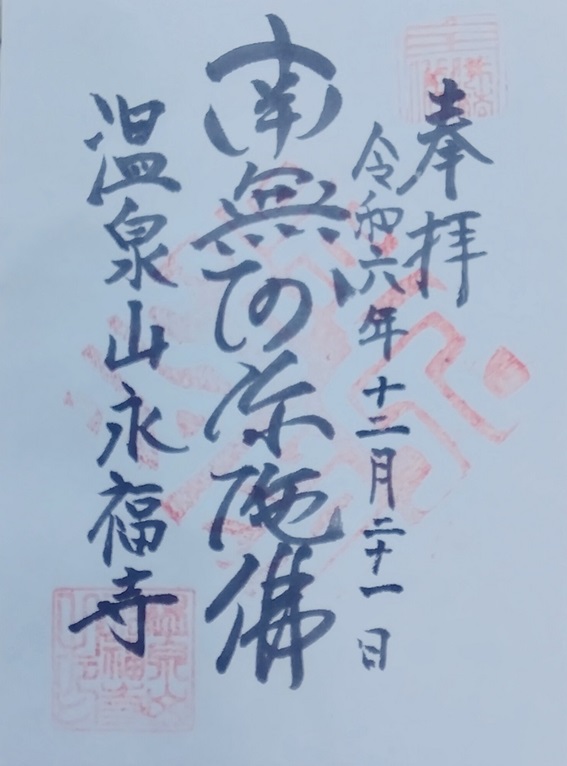

【御朱印情報】大分県「永福寺」の鉄輪温泉を開いた一遍上人ゆかりの御朱印

大分県別府市にある「永福寺」は、別府八湯の一つ「鉄輪温泉」の中心街に位置する時宗の古刹です。鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人の伝説が御朱印のデザインにも反映されています。

学問の神様として知られる「菅原道真」を祀る「天満宮(天神)」は、全国に約12,000社あるとされています。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの天満宮(天神)の、菅原道真ゆかりの御朱印の情報をまとめました。

スポンサーリンク

目次

「天満宮(てんまんぐう)」とは、神社の社号の種類のうちのひとつで、菅原道真(すがわらのみちざね)を祭神としている神社を表し、「天神(てんじん)」と呼ばれることもあります。全国に約12,000社の天満宮(天神)があるとされています。

菅原道真は、平安時代に活躍した政治家で、宇多天皇に重用されて、寛平の治を支え、醍醐天皇の時代には右大臣にまで上り詰めましたが、藤原時平の讒言により、九州の大宰府へ左遷され窮死に追い込まれてしまいます。菅原道真の死後に都で朝廷の要人の不審死や事故が相次ぎ、菅原道真の怨霊によるものだとされたことから、天暦元年(947年)に京都の北野天満宮(きたのてんまんぐう)に神として祀られ、神格化が進み、全国に菅原道真を祀る神社が広がっていきました。

「天満宮」の由来は、菅原道真の死後におくられた神号が「天満大自在天神(そらみつだいじざいてんじん)」であったことに由来しているとされます。「天満」とは「天空に満ちる」という意味で、菅原道真の怨霊が自在天という佛教由来の天主になったという意味が込められているといわれています。

菅原道真がたいへん優れた学者でもあったことから、菅原道真が祀られている天満宮(天神)は「学問の神様」として信仰されるようになり、現代では受験生が合格祈願のために参拝することでも有名です。

本記事では全国にある天満宮(天神)のうち、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの天満宮(天神)の御朱印をまとめてご紹介しようと思います。

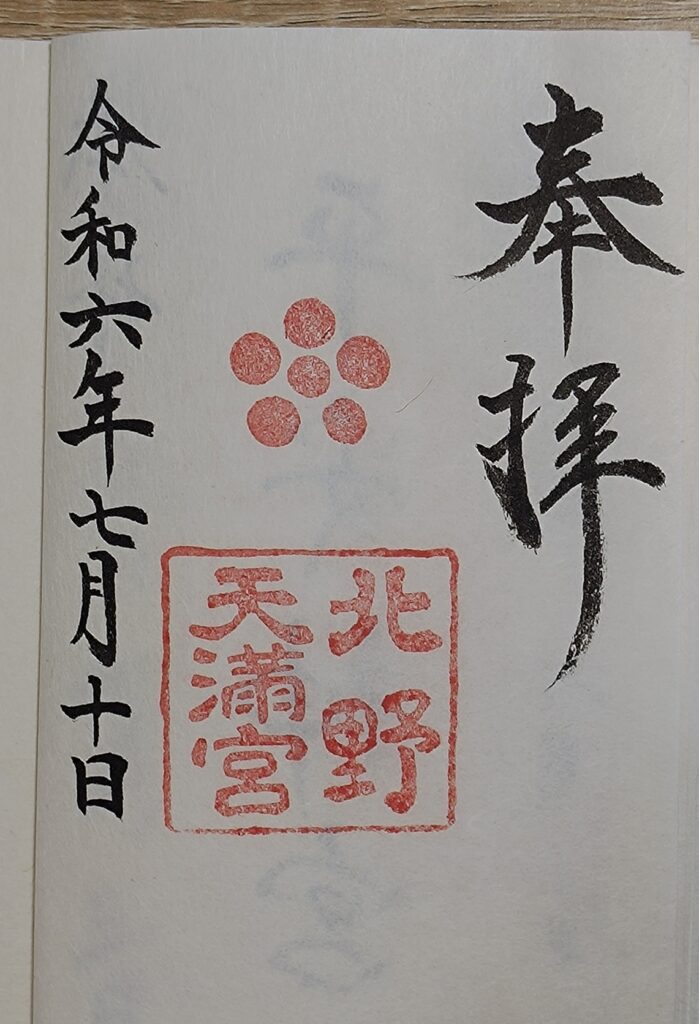

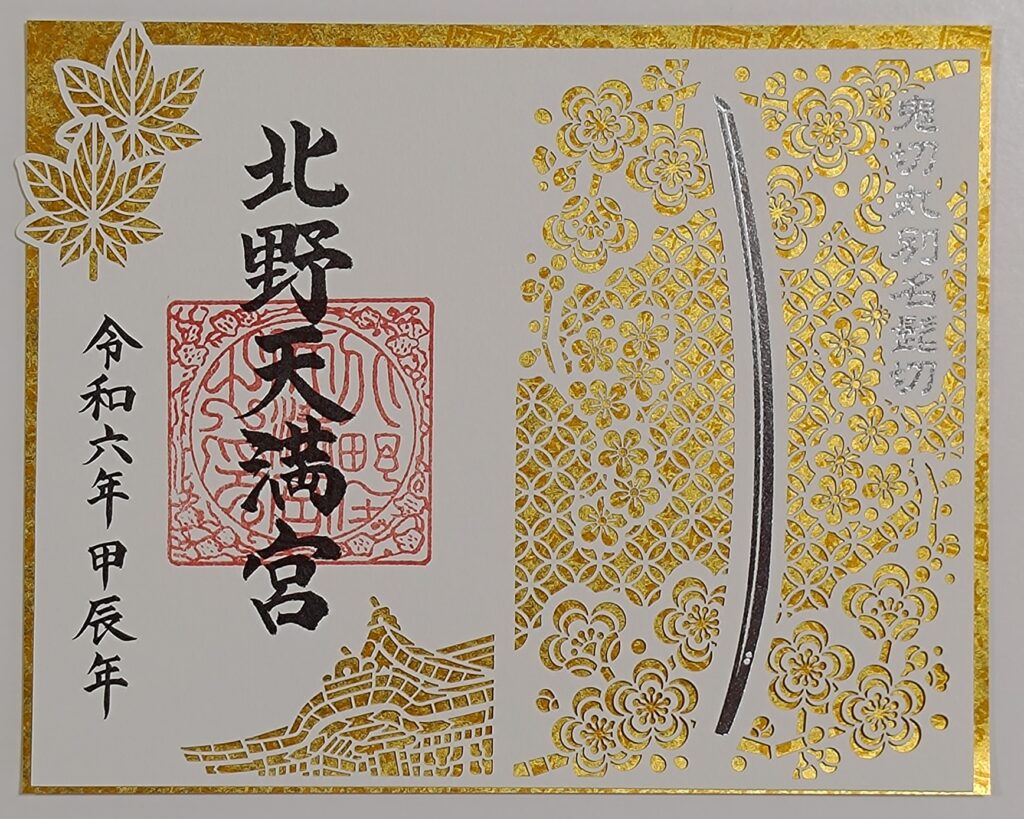

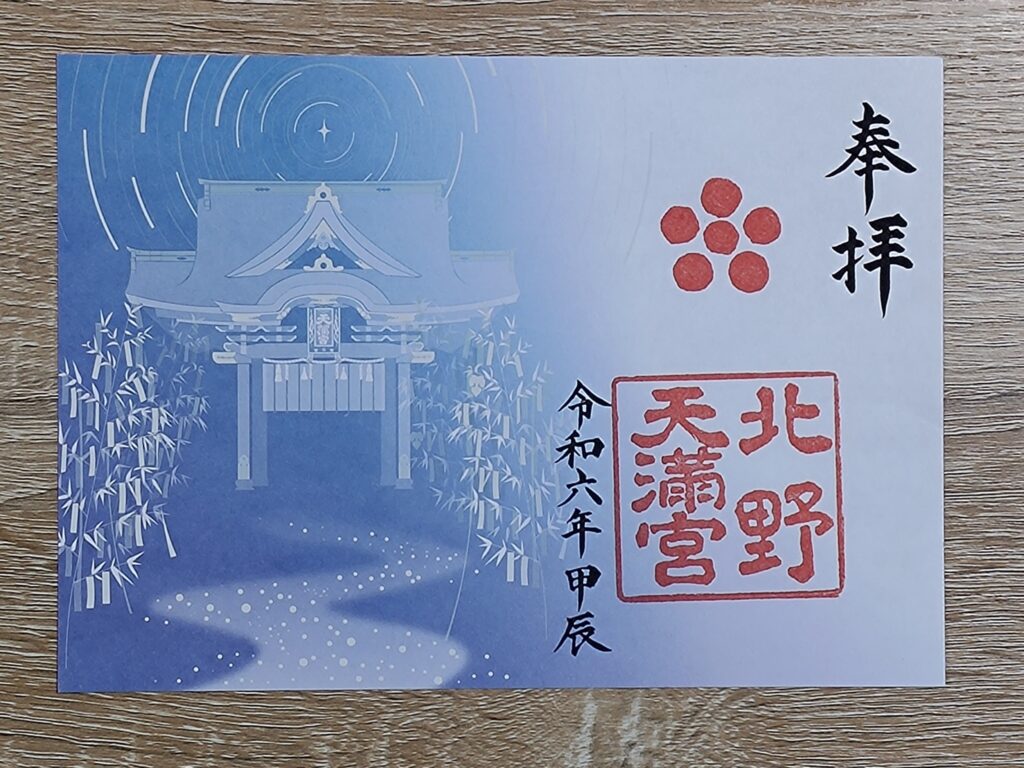

京都府京都市上京区にある「北野天満宮(きたのてんまんぐう)」は、菅原道真を御祭神として祀る全国約12,000社の天満宮・天神社の総本社です。菅原道真ゆかりの星梅鉢紋が入る伝統的なデザイン、所蔵している宝刀モチーフ、季節や祭事にあわせて授与される期間限定など、多彩な御朱印をいただくことができます。

※北野天満宮でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「北野天満宮」の菅原道真ゆかりの多彩な御朱印

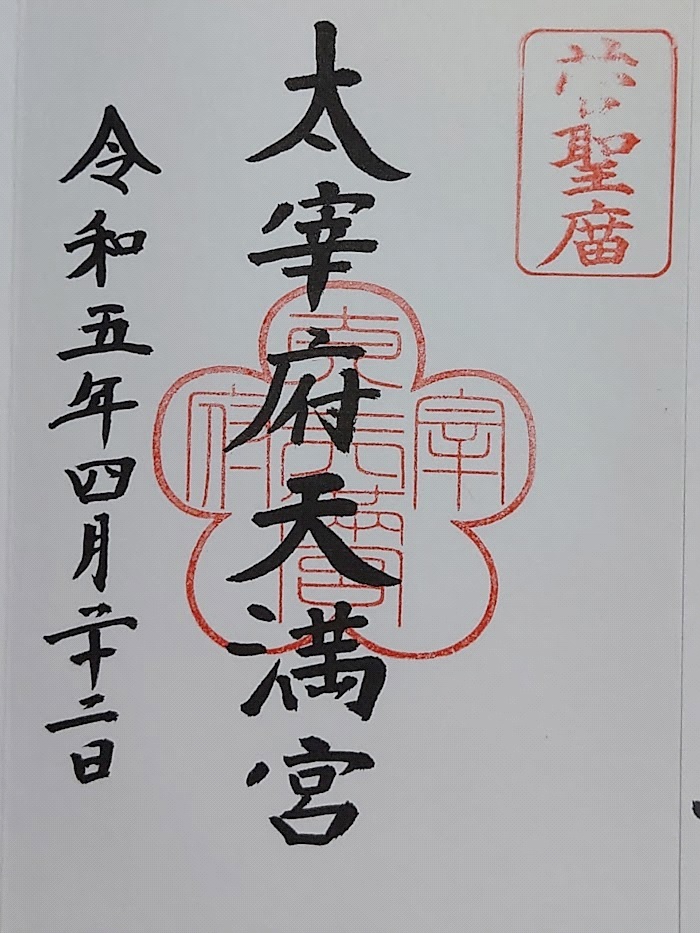

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)」は、全国約12,000社の天満宮(天神)の総本宮とされる神社です。平安時代の延喜5年(905年)に菅原道真の墓所に神社を建てたことが始まりとされ、戦国時代の天正19年(1591年)に現在にも続く社殿が造築されたと伝わっています。菅原道真が大切にしていた「梅」をモチーフにした紋が入った御朱印をいただくことができます。

※太宰府天満宮でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「太宰府天満宮」の「菅原道真」ゆかりの御朱印

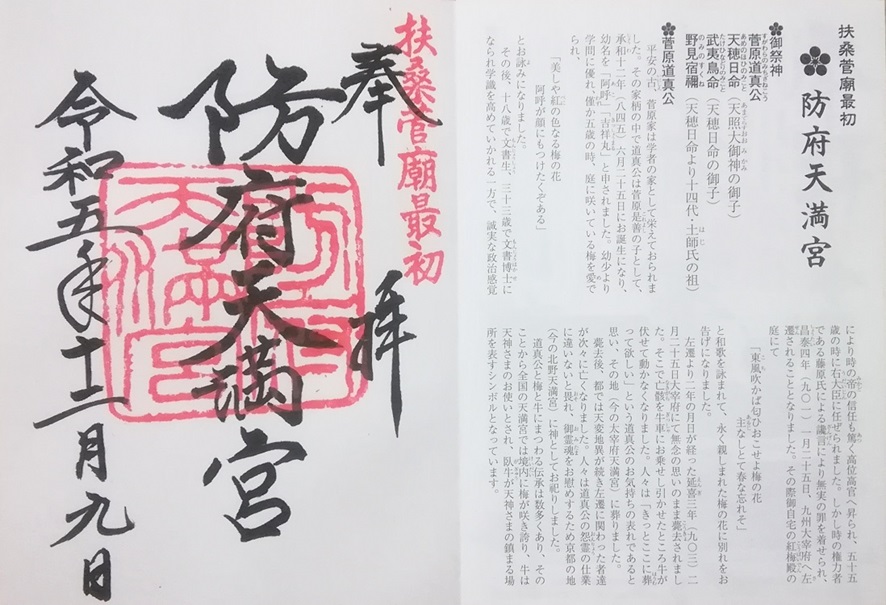

山口県防府市にある「防府天満宮(ほうふてんまんぐう)」は、菅原道真が京都から福岡の大宰府に流された道中に立ち寄って宿泊したと伝わる地に建立された神社です。菅原道真が亡くなった翌年に創建したと伝わり、京都の北野天満宮、福岡の太宰府天満宮と並んで、「日本三大天神」の一つに数えられています。日本で最初の天神の証の御朱印をいただくことができます。

※防府天満宮でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「防府天満宮」の日本で最初に創建された天神の御朱印

大阪府大阪市北区にある「大阪天満宮」は、学問の神様・菅原道真を祀り、日本三大祭のひとつとされる「天神祭」が有名な神社です。 菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事の時期限定のアート御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

※滝宮天満宮でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「大阪天満宮」の菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く御朱印と「天神祭」

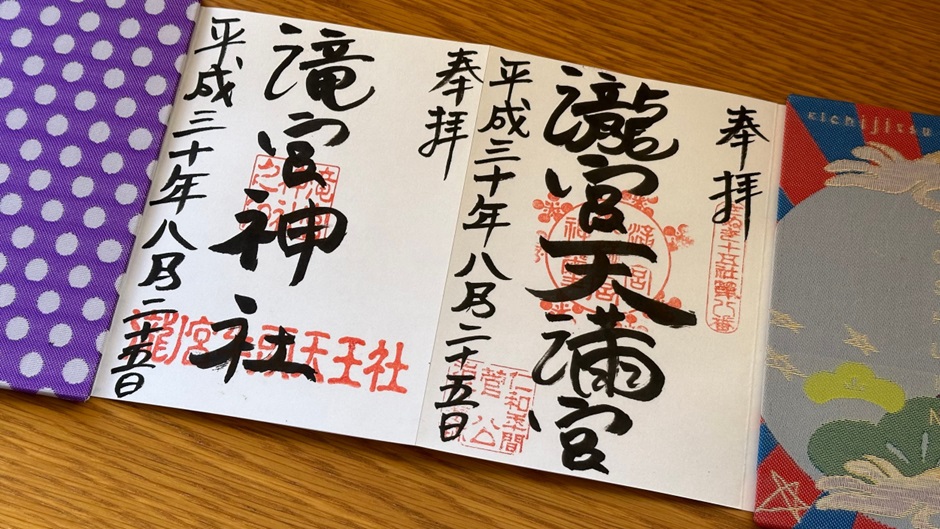

香川県綾川町にある「滝宮天満宮(たきのみやてんまんぐう)」は、菅原道真が平安時代の仁和2年(886年)から寛平2年(890年)までの4年間、現在の県知事のような役割を担う「国司(こくし)」という任に就き、讃岐国(現在の香川県)に赴任していたときの官舎があった場所に建立された神社と伝わっています。京都から九州にある菅原道真にゆかりが深い神社「菅公聖蹟二十五拝(かんこうせいせきにじゅうごはい)」の第18番にもなっており、道真の聖蹟であることを示す御朱印をいただけます。

※滝宮天満宮でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「滝宮天満宮」の学問の神様「菅原道真」ゆかりの御朱印

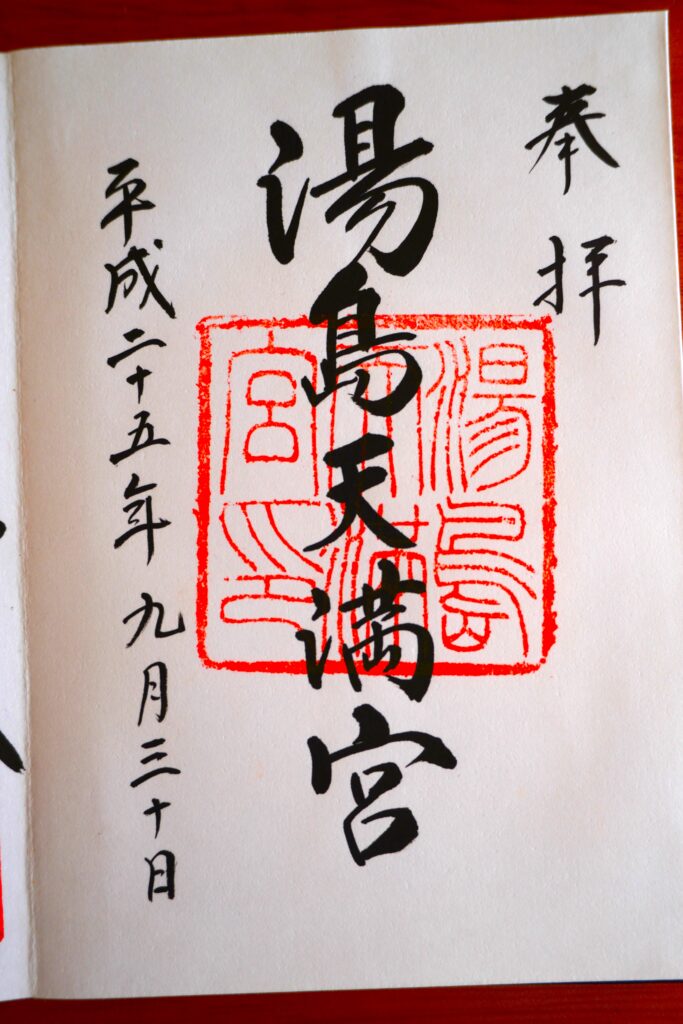

東京都文京区湯島にある「湯島天神(ゆしまてんじん)」、正式名称は「湯島天満宮(ゆしまてんまんぐう)」で、古代の458年に創建されたと伝わり、室町時代の正平10年(1355年)に菅原道真を勧請して合祀したそうです。徳川家康が江戸城に入ってからは徳川家の崇敬を受けるようになり、またその後も、多くの学者や文人の参拝が絶えることなく続いています。季節の祭事や境内に美しい花が咲く時期に合わせて、季節限定のいろいろな御朱印が授与されています。

※湯島天神でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】学問の神様ゆかりの東京都「湯島天神」の季節限定御朱印

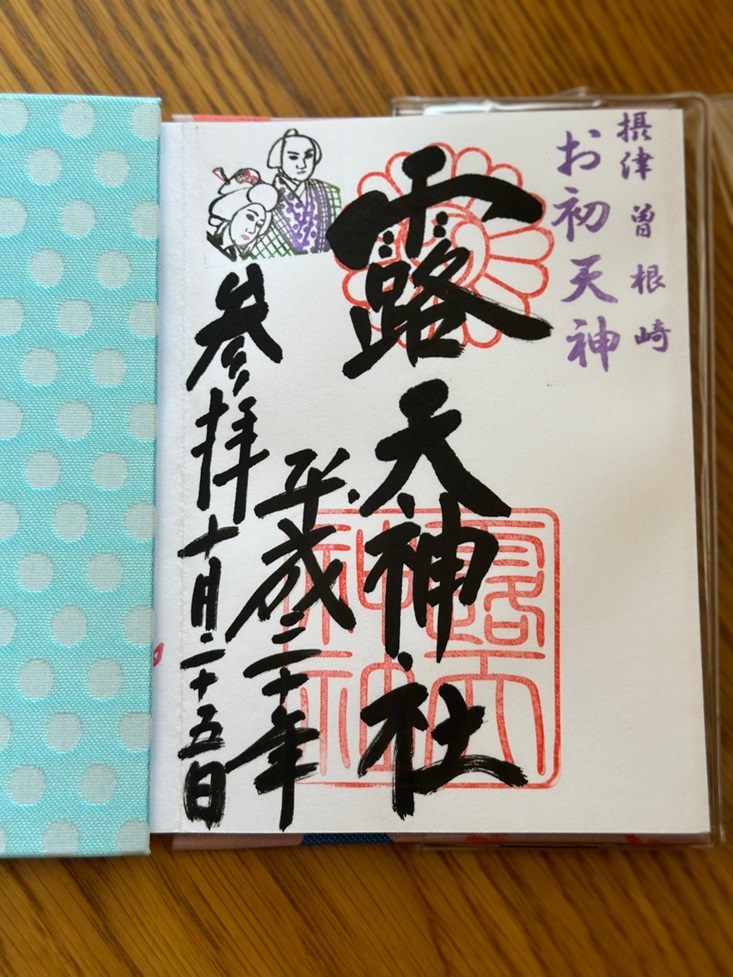

大阪府大阪市北区にある「露天神社(つゆのてんじんじゃ)」は、大宝元年(701年)頃の創建といわれ、1300年以上の歴史があると伝わる古社です。菅原道真が太宰府へと流されるときにこの地に立ち寄って「露と散る 涙に袖は 朽ちにけり 都のことを 思い出ずれば」という歌を詠んだことから、「露天神社」という名前になったと伝わっています。江戸時代に近松門左衛門の人形浄瑠璃「曽根崎心中(そねざきしんじゅう)」の舞台になったことから、ヒロインから名前をとって「お初天神」の通称でも知られています。曽根崎心中の主人公であるお初と徳兵衛のカップルをモチーフにした御朱印など、多彩な御朱印がいただけます。

※露天神社でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「露天神社(お初天神)」の「曽根崎心中」にちなむ御朱印

徳島県徳島市のシンボル的存在の「眉山(びざん)」の麓に鎮座する「眉山天神社(びざんてんじんじゃ)」は、江戸時代後期の文化6年(1809年)に高さ6寸の渡唐天神木像(ととうてんじんもくぞう)を祀ったのが起源とされ、徳島藩主蜂須賀家に代々「学問の神」として信仰されていた神社です。女性の神職が手書きにこだわったデザイン性豊かな美しい御朱印がいただけると話題になっています。

※眉山天神社でいただける御朱印の詳細情報は、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】徳島県「眉山天神社」の手書きの美しすぎる御朱印

天満宮(天神)は、実在の人物である菅原道真を祀っているので、菅原道真が実際に訪れた場所のご縁や伝承が御朱印のデザインにも反映されていることが多いです。また、菅原道真は梅の木を大切にしていたことから、梅をモチーフにした紋の朱印がおされることがあることも、天満宮(天神)の御朱印の特徴のひとつになっています。

現代では学問の神様として信仰され、受験生の参拝が多いことも特徴なので、御朱印はもちろん、絵馬やお守りなどの授与品のデザインに趣向を凝らし、若年層の参拝者に喜ばれ、SNSなどで話題になっている神社も多数あるようです。

全国にある「天満宮(天神)」は、菅原道真を祀り、受験生などたくさんの参拝者が日々訪れています。天満宮(天神)でいただける御朱印は、菅原道真の功績を称え、ご縁をいただくことができるありがたい参拝の証なので、天満宮(天神)を参拝した際には、どのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

大分県別府市にある「永福寺」は、別府八湯の一つ「鉄輪温泉」の中心街に位置する時宗の古刹です。鉄輪温泉を開いたとされる一遍上人の伝説が御朱印のデザインにも反映されています。

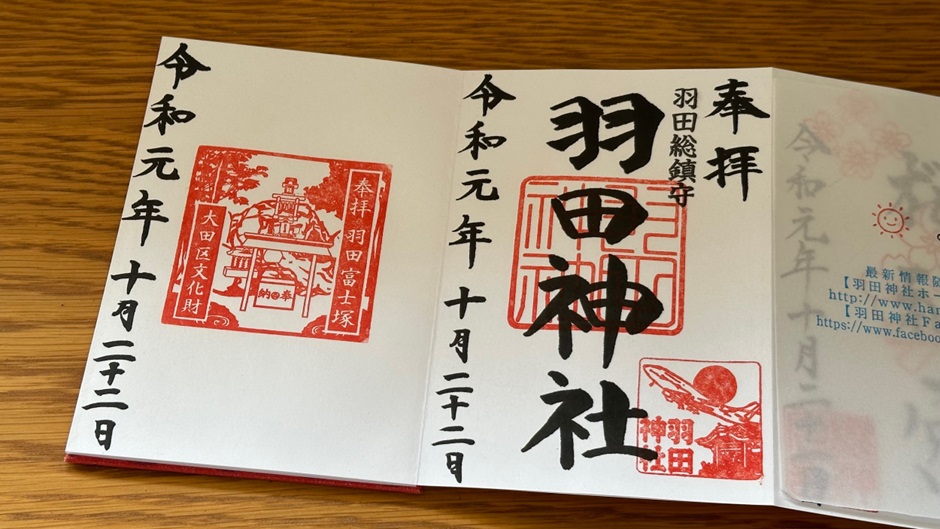

東京都大田区にある「羽田神社」は、羽田空港を含む羽田エリアの総鎮守として信仰されている神社です。飛行機をモチーフにした御朱印や期間限定のポップアップ御朱印が特徴的で、境内にある「羽田富士」の参拝記念御朱印もいただくことができます。

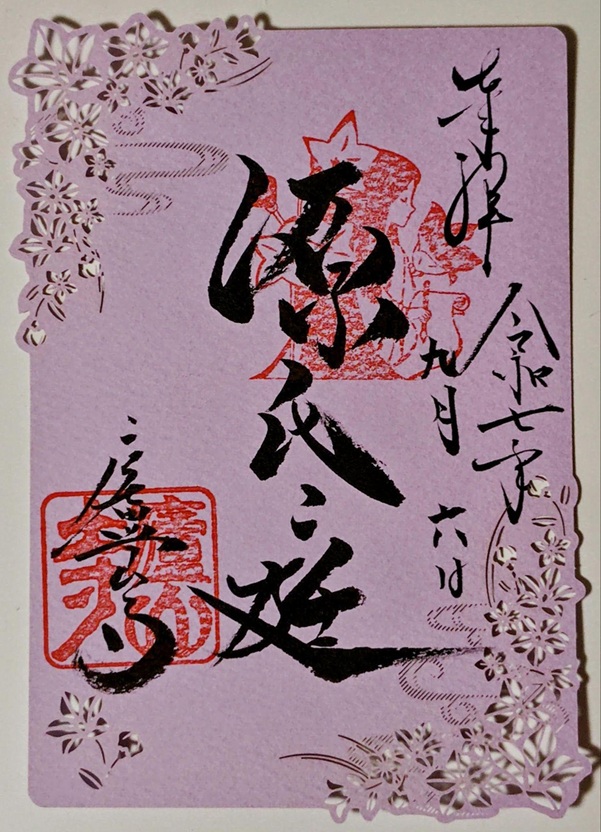

京都府京都市上京区にある「廬山寺」は、疫病退散の「角大師」として知られる元三大師良源によって創建された天台宗の寺院です。寺院が現在立地している場所は、平安時代の女流作家「紫式部」の屋敷跡として古典ファンにも注目され、紫式部にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

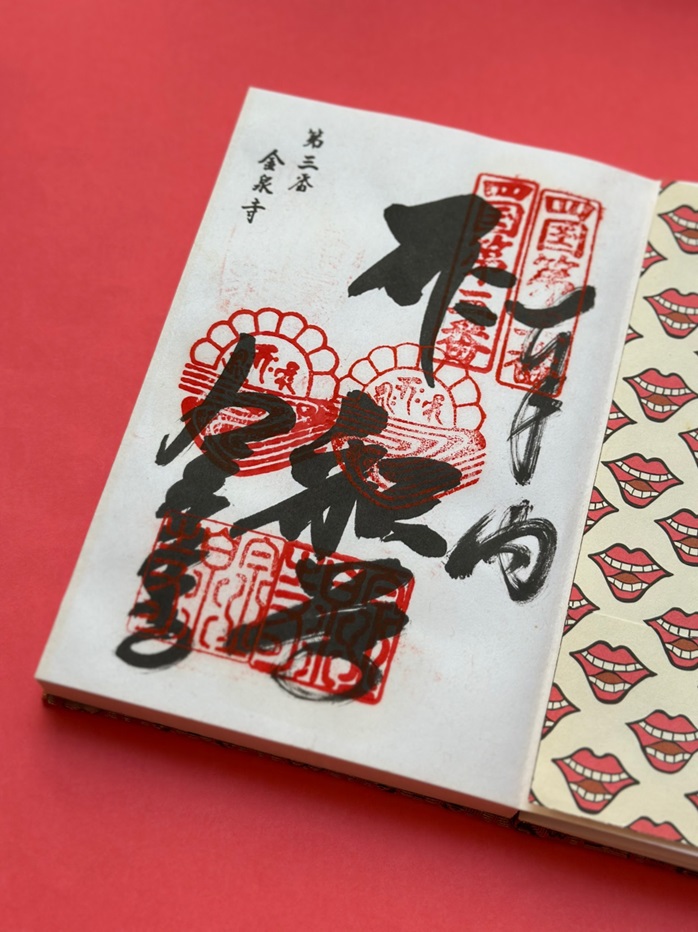

徳島県板野町にある「金泉寺」は、四国八十八ヶ所霊場の3番札所として知られていますが、阿波西国三十三観音霊場の23番札所、阿波北嶺薬師霊場の9番札所と、複数の霊場巡礼の札所で、それぞれ異なるデザインの御朱印を拝受できます。