- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

神奈川県横浜市鶴見区にある「總持寺」は、「禅の根本道場」として信仰される曹洞宗の大本山の寺院です。曹洞宗の基盤を築いた「瑩山禅師」を表す「太祖常済大師」と記される御朱印のほか、祭事や季節にあわせて企画される期間限定のアート御朱印などが授与されています。

スポンサーリンク

目次

神奈川県横浜市鶴見区、JR鶴見駅・京急鶴見駅からすぐの場所にある「總持寺(そうじじ)」は、福井県にある「永平寺(えいへいじ)」と並び曹洞宗の二大総本山のひとつとして信仰されている寺院です。

鎌倉時代後期の元亨元年(1321年)に曹洞宗第4世「瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)」が、現在の石川県輪島市にあった「諸嶽観音堂(もろたけかんのんどう)」に入り、その後に寺を譲り受け、寺名を總持寺と改めたのが始まりとされています。

翌年の元亨2年(1322年)には、後醍醐天皇から勅願所としての命を受け、曹洞宗大本山の地位を得ました。これにより曹洞宗は、道元禅師(どうげんぜんじ)を祖とする永平寺と、瑩山禅師の總持寺が二大拠点となり、大きく発展していきます。

江戸時代初期の元和元年(1615年)に、江戸幕府が宗教統制の政策を打ち出したため、曹洞宗は永平寺と總持寺の二つを宗派の最高位とすることが明確に確立され、宗派全体を効率よく統括するための仕組みが形成されました。

しかし、總持寺は明治31年(1898年)の火災によって焼失してしまい、明治44年(1911年)に現在の神奈川県横浜市に移転され復興を遂げます。

總持寺は、曹洞宗における禅の教えを正しく後世に伝える拠点の役目を担っています。

今やその影響は日本国内に留まらず、国際的な禅修行の中心地「禅の根本道場」として注目されています。国内外の修行僧が、日本の伝統的な厳しい禅の修行に日夜励む姿がみられ、禅の精神が全世界に広がる原動力となっています。

總持寺の御朱印は、参拝の総受付のお堂である「香積台(こうしゃくだい)」の中の売店で、複数種類が授与されています。

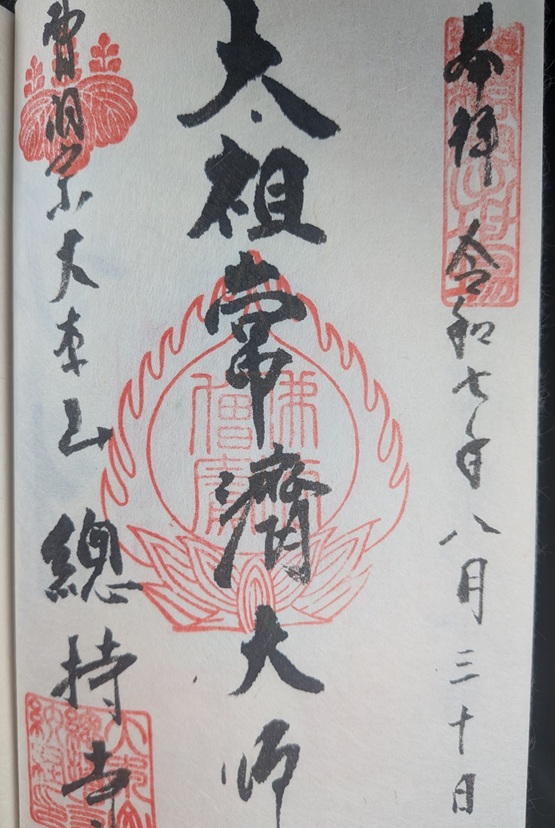

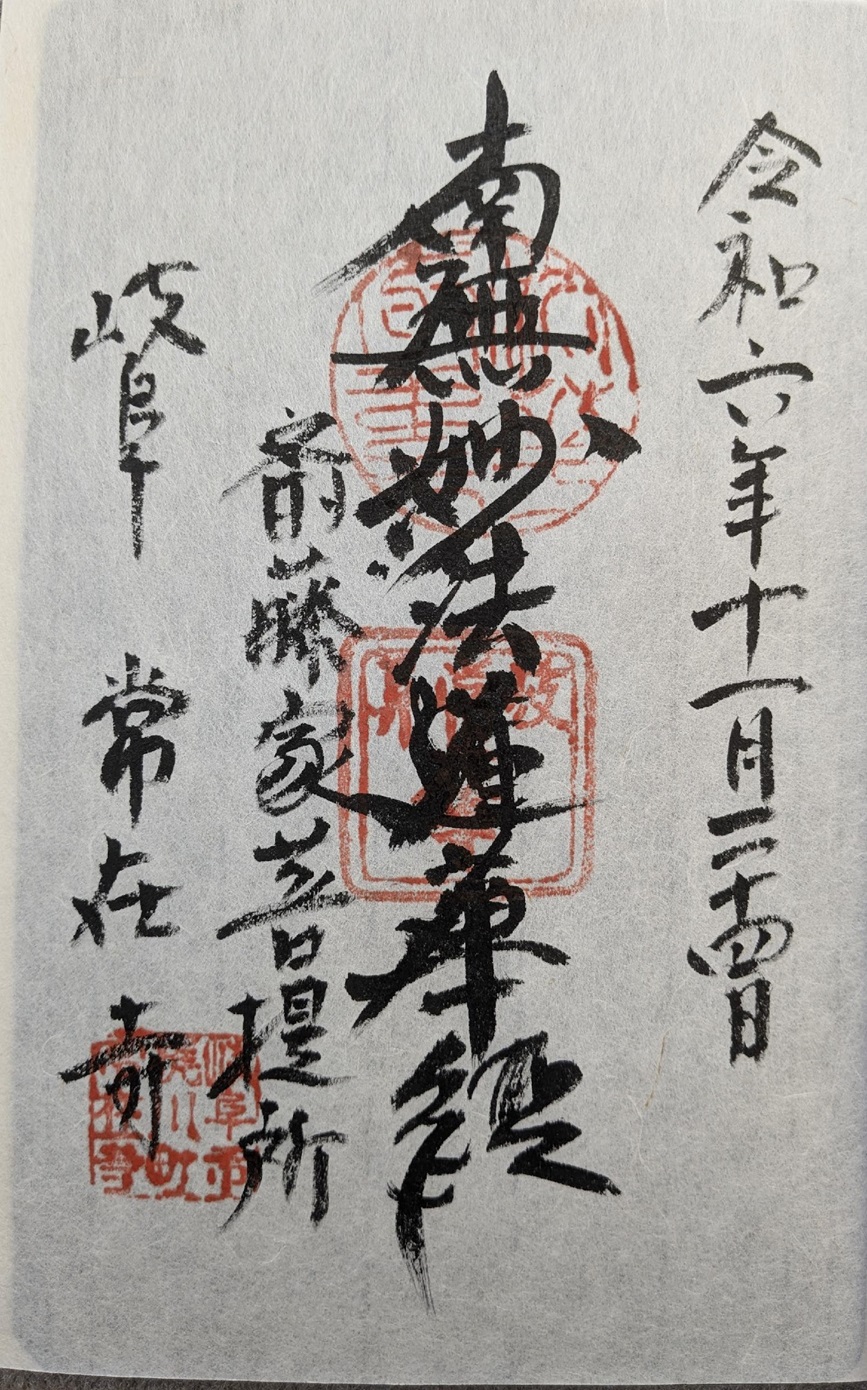

基本の御朱印は、右側から「曹洞宗出家道場」「宝印」「五七桐紋」「寺印」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「太祖常済大師(たいそじょうざいだいし)」「曹洞宗大本山總持寺」の墨書きのデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

「曹洞宗出家道場」の朱印は、總持寺が曹洞宗の僧侶になるための出家後の修行の場として、重要な役割を果たしていることを示しています。「五七桐紋」の朱印は、天皇の勅願所として朝廷から公式に認められたことを表していて、總持寺が曹洞宗大本山として高い格式と権威を持ち合わせていることがわかります。

中央に墨書きされる「太祖常済大師」は、「太祖」は總持寺の開山の祖である瑩山禅師の尊称で、「常済大師」は明治42年(1909年)に明治天皇より贈られた大師号です。

瑩山禅師は、越前國(えちぜんのくに、現在の福井県)の豪族・瓜生氏の家に生まれ、母親の熱心な観音信仰の影響を受け、幼少時から信仰心に目覚めたそうです。8歳で永平寺に入り、永平寺2世・孤雲懐奘(こうんえじょう)に就いて、その最後の弟子として出家得度します。曹洞宗第4世となってからは、宗祖・道元禅師以来の出家修行に加えて、密教的な加持、祈祷、祭礼などを取り入れ、下級武士や商人に禅を伝え信徒を拡大しました。

現代で全国にある曹洞宗の寺院の大部分は、瑩山禅師が開いた總持寺の系統であるといわれていて、曹洞宗の布教に大きな功績を残したことから、4世でありながら、宗祖と並ぶ太祖として尊崇されています。

總持寺の御朱印からは、曹洞宗の発展の歴史や、瑩山禅師の偉大さを感じとることができます。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

ゆっくりと丁寧に墨書きされた文字に絶妙なかすれが出ていて深みを感じるのは、墨が染み込みやすく表現しやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。バランスよく配置された朱印と達筆の墨書きから、禅の教えの揺るぎない基盤や偉大な功績を残したへの瑩山禅師を敬うが表現されているような気がしました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

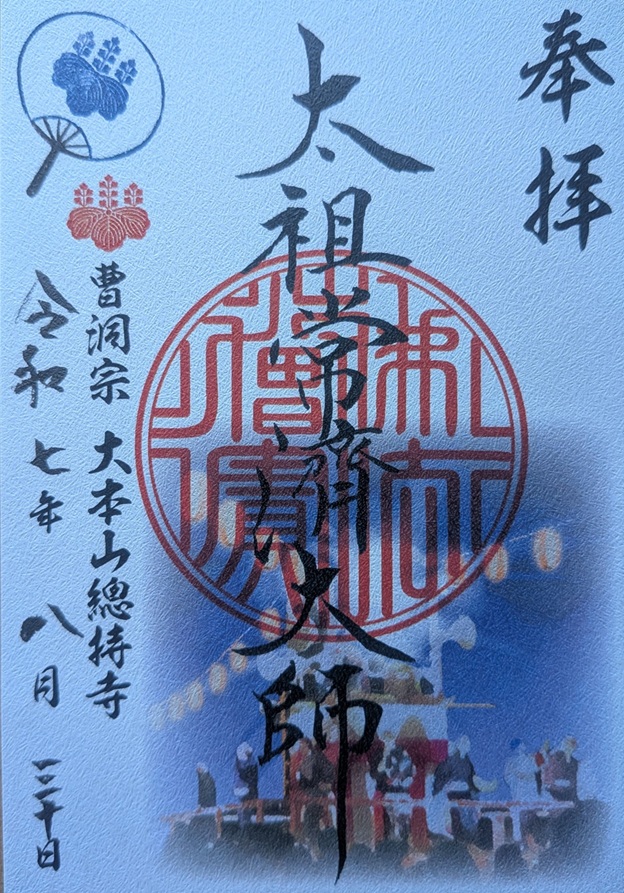

私が總持寺を参拝した令和7年(2025年)8月30日には、基本の御朱印のほかにも期間限定の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から季節のアート御朱印をいただきました。

總持寺の「み霊祭り(みたままつり)」で行われる納涼盆踊り大会をモチーフにした御朱印で、全体が薄い青みがかった専用台紙に、左上には団扇、中央下には櫓の周りで盆踊りをしている人々が表現され、志納料は500円でした。

總持寺で毎年7月中旬に行われる「み霊祭り」は、横浜大空襲と旧国鉄鶴見事故における犠牲者慰霊のために始まった祭りで、令和7年(2025年)が78回目でした。僧侶とともに一休さん音頭などを踊る盆踊りと、無数の灯籠が灯る万灯供養が行われ、横浜の夏の風物詩になっています。

全国の修行僧たちが参加する「三松会(さんしょうかい)」が中心となって運営されていて、僧と地域住民が一体となるお祭りです。

み霊祭り限定の御朱印からも、總持寺が信者はもちろん地域住民とのつながりを重視していることが伝わってくるように感じました。

總持寺を訪れた際には、山門隣にある鉄筋コンクリート造りの建物「三松閣(さんしょうかく)」の1階にある「茶房おかげや」に立ち寄るのがおすすめです。總持寺の境内を景色を見ながら飲食ができるカフェです。

コーヒーやジュースなどのドリンクメニューに加えて、おしるこやケーキなどのスイーツメニューがあって、眺めの良いとても落ち着いた雰囲気のカフェです。禅の精神に触れながらリラックスできる寺カフェならではの空気感をぜひ楽しんでみてください。

總持寺は、曹洞宗の大本山で、厳しい修行の場であると同時に、誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができる「心の拠り所」にもなっている寺院です。日常の喧騒を離れ、總持寺の由緒正しき歴史と瑩山禅師の大きな功績を感じとることができる御朱印をいただき、心静かに日本の文化と向き合う時間をお過ごしください。

※神奈川県横浜市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

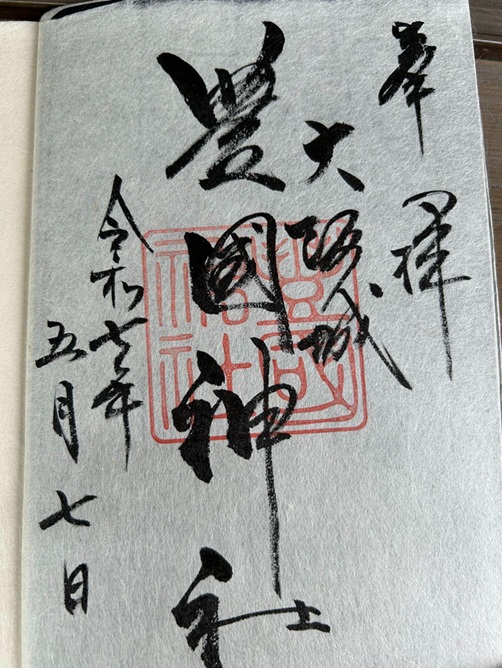

大阪府大阪市中央区にある「大阪城豊國神社」は、大阪城敷地内に鎮座し、豊臣秀吉をはじめとする豊臣家の人々を祀る神社です。豊臣秀吉ゆかりの出世開運の願いが込められたシンプルなデザインの御朱印のほか、祭事や季節に合わせて授与される限定御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

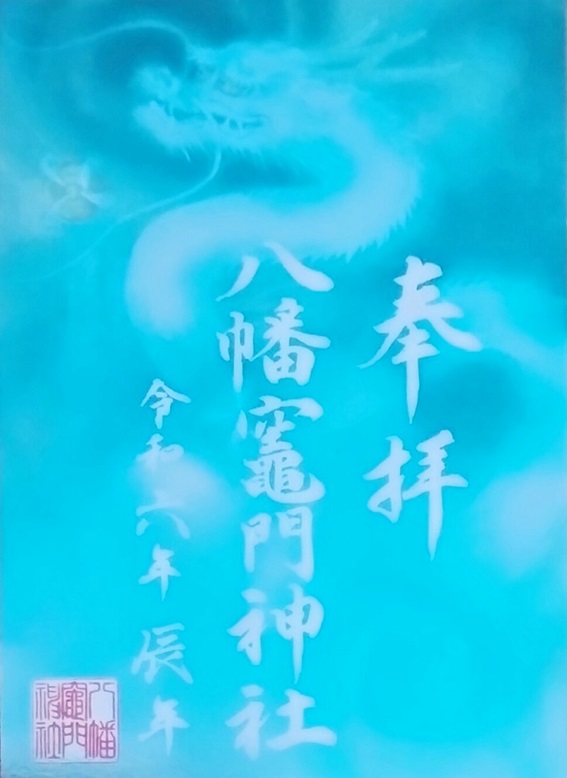

大分県別府市にある「八幡竈門神社」は、別府で人気の観光スポット「地獄めぐり」近くに鎮座する神社です。境内には見どころが多く、拝殿の天井画「龍の水神様」や御神木「魂依の木」といった人気スポットをモチーフにした御朱印が授与されています。

御朱印をいただくための帳面には「御朱印帳」と「納経帳」の二種類があることをご存知でしょうか。この記事では御朱印帳と納経帳にはどんな違いがあるのか、どんな場面で使用するのか、御朱印帳と納経帳を一冊にまとめていいのか、など様々な疑問についてお答えします。 (さらに…)

岐阜県岐阜市にある「常在寺」は、戦国武将・斎藤道三ゆかりの日蓮宗の寺院です。参拝の証としていただける御首題には、日蓮宗の御題目「南無妙法蓮華経」と「斎藤家菩提所」の墨書きがのびやかに美しく記されます。