- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

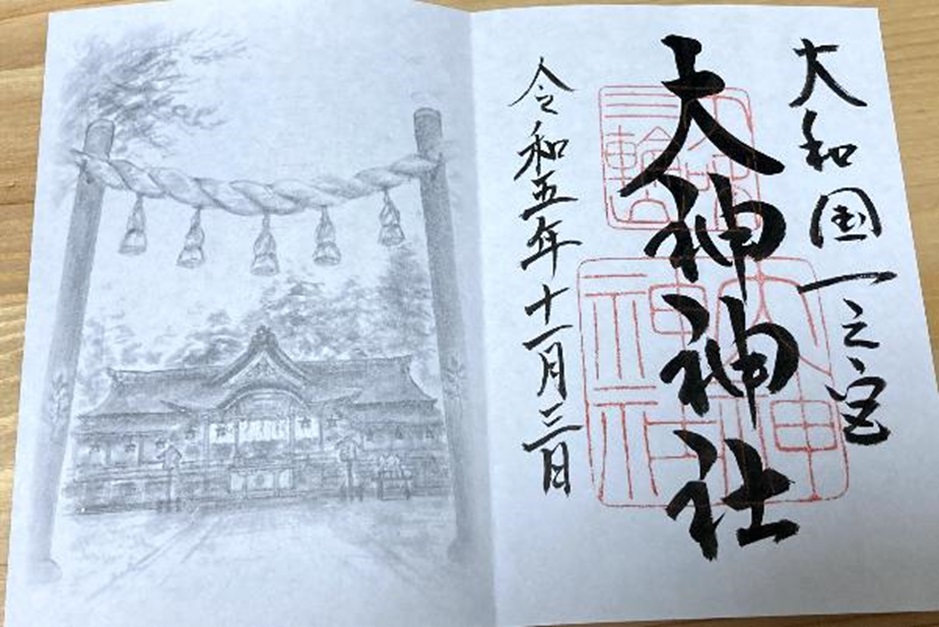

奈良県桜井市にある「大神神社」は、日本最古の神社とされ、御神体山「三輪山」を参拝する古代の信仰形態を現代に伝承しています。三輪山を拝む拝殿の厳かな雰囲気を水墨画で表現した特別な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

奈良県桜井市にある「大神神社(おおみわじんじゃ)」は、神社の北東方向にそびえるきれいな円錐形の「三輪山(みわやま)」が御神体です。そのため、本殿を有しておらず、拝殿の奥にある「三ツ鳥居(みつとりい)」を通して御神体である三輪山を拝むという、古代の信仰形態をそのまま現代に伝承しています。

※三ツ鳥居の拝観は新型コロナウイルス禍の影響で当分の間中止されています。

三輪山にお祀りした神様は「大物主神(おおものぬしのかみ)」と古事記に記され、すべての精霊をつかさどり、災いをしずめる力があるため、厄除・方位除の神様として有名です。日本最古の神社ともされる長い歴史があり、国造りの神様でもあることから、世の中の人間生活全般の守護神として崇められています。また、崇神天皇の時代に大流行した疫病をしずめたこと、味のすぐれた酒を醸造したことから、医薬の神様や酒造りの神様としても広く信仰をあつめています。

江戸時代の元文5年(1740年)に、大神神社の大鳥居前に鉄の灯篭が奉納されました。この灯篭が一風変わっており、火を灯す火袋と呼ばれる部分の上に、うさぎの置物が据えられていたそうです。

大神神社の例祭である「大神祭(おおみわさい)」は、崇神天皇8年卯の日に始まったと伝わっていて、卯の日を神縁の日として祭りが行われ、大神祭は「卯の日神事」とも呼ばれ、うさぎを縁深いものとしてきました。

第二次世界大戦のおりに、鉄の灯篭は供出されてしまいましたが、うさぎの置物は神社に保管され、いつの頃からか、うさぎの置物を撫でると「身体の痛いところを癒してくれる」「願い事を叶えてくれる」という縁起物として大切にされています。

また、「大国主神(おおくにぬしのかみ)」が因幡の白うさぎを助けた有名な神話があります。出雲の大国主神と三輪山の大物主神は同一の神様とされ、因幡の白うさぎの神話をふまえて、うさぎが縁起物になったという説もあります。

大神神社では、通常の御朱印と水墨画入りの御朱印を拝受することができます。御朱印には「大和国一之宮」「大神神社」、参拝された年月日が記され、「大和三輪山」「大神神社」の朱印が捺されます。水墨画入りの御朱印は書き置きのみの授与で初穂料1,000円、通常の御朱印は御朱印帳に直書きも対応していただけ初穂料は300円でした。

三輪山周辺には、大小さまざまな神社が10社以上集まっています。

そのうちの摂社である「狭井神社(さいじんじゃ)」から三輪山に入山することができます。ただし、三輪山への登山はお参りが目的の「登拝」に限られ、観光や一般的な登山・ハイキングとは異なるため、入山の許可を得なければなりません。

狭井神社の拝殿の後ろには「薬井戸」があります。太古から薬水と呼ばれ、この霊泉は万病に効くと古くから伝えられています。

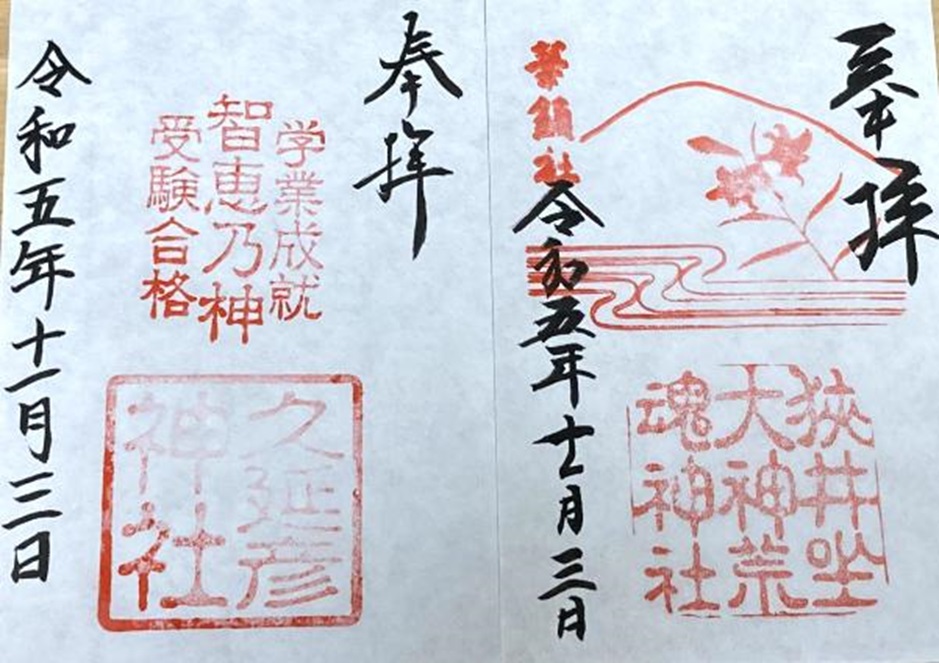

また、末社である「久延彦神社(くえひこじんじゃ)」は学業向上、受験合格を叶えてくれるといわれています。特に受験シーズンになると多くの学生が遠方からも祈願に訪れます。古事記に登場する「久延毘古(くえびこ)」という神様は、カカシを神格化した豊穣を祈る神様で、立ちつくして、あらゆることを見渡し、なんでも知っていることから、知恵の神様としても信仰されるようになったといういわれがあります。

狭井神社と久延彦神社でもそれぞれ御朱印を拝受することができます。

狭井神社の御朱印には、三輪山とささゆりのスタンプが捺されます。

古事記には、古代の三輪山の麓の狭井川のほとりはささゆりが咲き匂う美しい所と記されています。現在もささゆり園があり、例年5月下旬ごろから楽しめるそうで、三輪山の風物詩のひとつになっています。

久延彦神社の御朱印には、「智恵乃神」「学業成就」「受験合格」と堂々と印が捺され、受験生が参拝記念にこの御朱印をいただけば、知恵のご利益間違いなしといった雰囲気です。

大神神社は、御神体・三輪山を拝む古来の参拝作法や、水墨画入りの御朱印にも描かれている拝殿、周辺の摂社・末社など、たくさんの特徴と見どころがある神社です。大鳥居の周辺には、名物の「三輪そうめん」「とろろめし」などのご当地グルメが楽しめるお店もあり、観光地としても人気がありますので、ぜひ一度は日本最古の神社を訪れてみてください。

※大神神社から勧請した日吉大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】滋賀県「日吉大社」の比叡山の神の使い「神猿」が描かれる神聖な御朱印

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:ゆかりーぬ

神社仏閣巡り好きのライター。特に仏像を見るのが大好きです。訪れた神社仏閣では必ず御朱印をいただいており、周辺の観光やご当地グルメも楽しんでいます。自ら足を運んだ神社仏閣の魅力をお伝えします。

スポンサーリンク

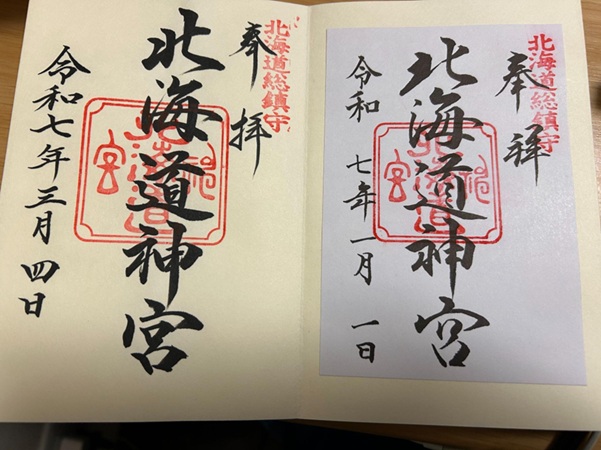

北海道札幌市中央区にある「北海道神宮」は、北海道の開拓と発展を守護する「北海道総鎮守」として長く信仰されている神社です。境内には北海道開拓に貢献した偉人を祀る「開拓神社」もあり、北海道の開拓の歴史を感じる達筆な御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、伝統的な染色技法「讃岐正藍染」によって染めた生地を採用しています。その歴史や技法、染物屋「染匠吉野屋」の技法復活にかける想いや取り組みをご紹介します。

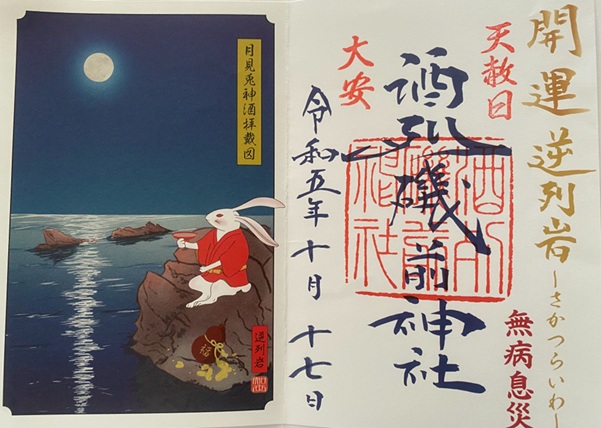

茨城県ひたちなか市にある「酒列磯前神社」は、太平洋に面した自然環境豊かな神社です。美しい四季折々の境内の様子や祭事の情景、神社名の由来でもある「逆列岩」などが描かれた多種多彩なアート御朱印が授与されています。

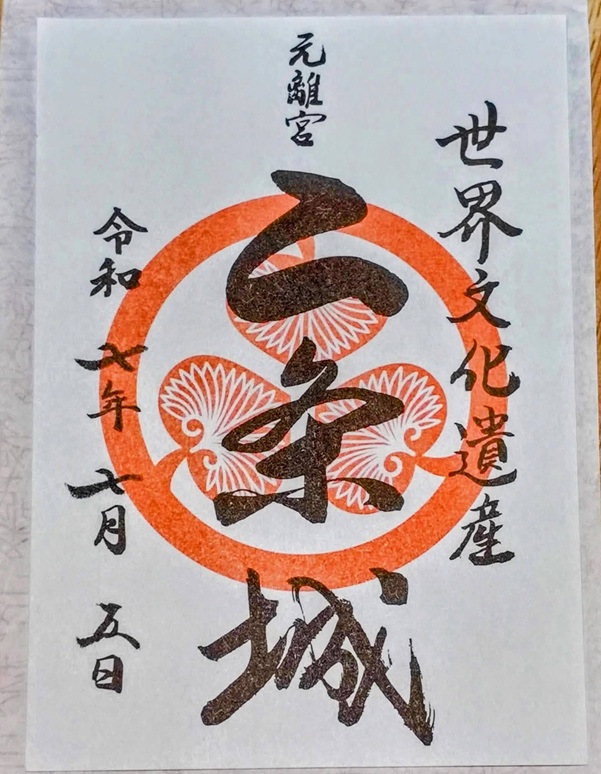

京都府京都市中京区にある「二条城」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康が築城した城で、城内の貴重な建造物や美しい庭園が有名です。徳川将軍家ゆかりの「三つ葉葵紋」と、「世界文化遺産」に指定されていることが記される御城印をいただくことができ、イベントや季節にあわせて発行される趣向を凝らした限定御城印も話題になっています。