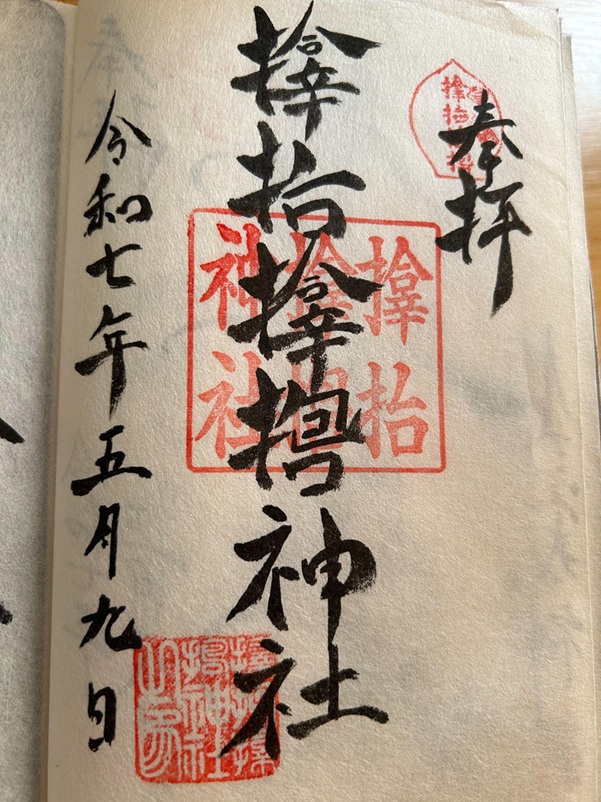

【御朱印情報】福岡県「香椎宮」の御本殿創建千三百年記念特別御朱印

福岡県福岡市にある「香椎宮」は、1800年以上もの長い歴史を有する古社で、九州に2社しかない勅祭社の一つです。令和6年(2024年)は御本殿創建から1300年の記念の年にあたり、全国で唯一の建築様式である香椎造りの本殿がデザインされた特別な御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の製本は、古来の和装本の「袋綴じ」の手法を採用していますが、納経帳・御朱印帳の用途に必要な機能や品質をさらに高めるために、こだわりの材料や技法を駆使して仕立てています。

スポンサーリンク

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、古来の和装本の製本手法の中でも「袋綴じ」という手法で製本しています。

※和装本の歴史や袋綴じの特徴や利点に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

先人の知恵と工夫が詰まった袋綴じの手法で製本される納経帳・御朱印帳は、機能性に優れ、保存性も高いですが、千年帳の製本で特にこだわっているポイントがいくつかありますので、ご紹介します。

本の主材料になる紙には「目」があるのをご存知でしょうか。

千年帳で使用している土佐手漉和紙は、簀桁(すけた)に紙液を流し込んで、繊維が均等に分散するように漉いて紙ができあがります。

※土佐手漉和紙の漉き方に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

簀桁の簀は竹ひごを編んで作られますが、簀を編む糸が縦方向に走っていて、それを「糸目(いとめ)」と呼び、糸目の方向に紙の繊維が主に並ぶので、これを紙の目と表現します。

袋綴じでは本紙をふたつに折ってから綴じるので、紙の目に平行に折ると折りやすく、製本したときにも紙の力に逆らわないので、開きやすく軽くてしなやかな本に仕上がります。紙の目を意識していなかったり、紙の裁断時にロスを減らすために紙の目を無視して本紙を切り出したりすると、紙の目と垂直方向の折られたり、複数の本紙の紙の目がそろわないので、開きにくく、壊れやすい本になってしまいます。

紙の目をすべてそろえて製本すると、ロスが出やすくコストアップにはつながりますが、長い期間使っていただくことを重視すると紙の目を意識することはとても重要で、千年帳は必ず紙の目を考慮して最適な状態で製本しています。

千年帳の製本では、表紙と本紙を貼り付けるところと、角裂(かどぎれ)のところに、接着のために糊を使いますが、必要最小限の範囲・量におさえ、生麩糊(しょうふのり)という小麦粉のデンプンを焚いた天然材料の糊を使うようにしています。

洋書などの製本にはボンドなどの科学的な接着剤が使われ、手軽で強度を出しやすい利点がありますが、一度貼り付けてしまうと、修復ややり直しは困難です。一方、生麩糊であれば貼り付けたあとでも少量の水分を含ませれば簡単にはがすことができます。

納経帳や御朱印帳は、御朱印をいただいたあとに、バラバラに分解して、すべてを平らにして、お軸に仕立てかえることがありますが、千年帳だとオリジナルを傷つけずに仕立て直しができます。もちろん、帳面として長く使用していく際に修理したり、表紙を付け替えたりすることも容易で、このことを可逆性があると表現し、日本の伝統的な工芸品は可逆性を重視していることも魅力のひとつになっています。

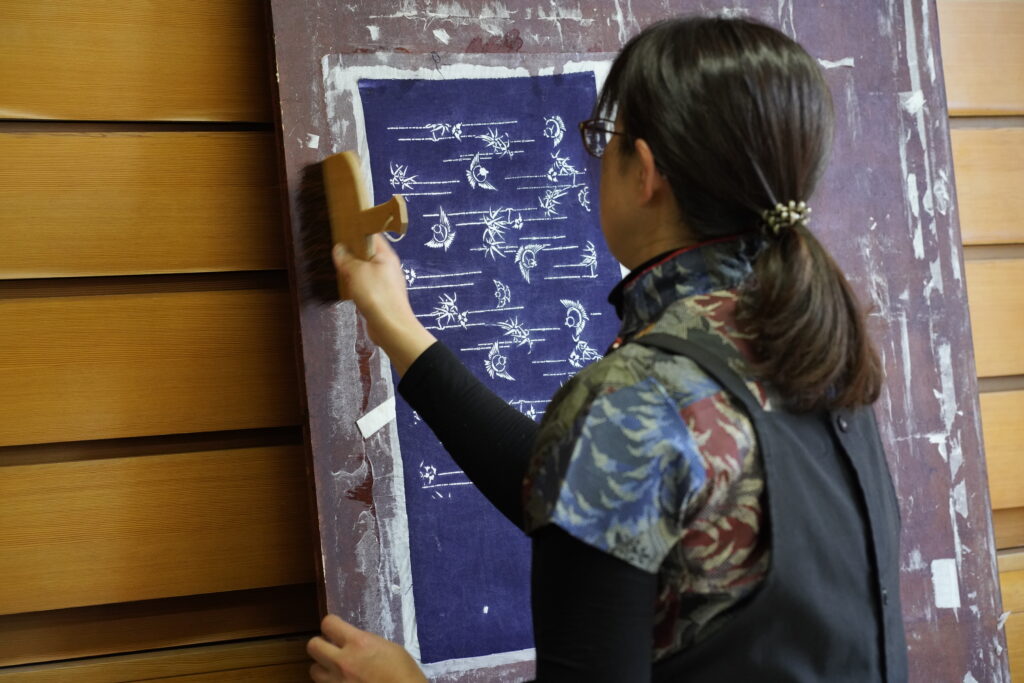

千年帳の表紙は、紙素材のものを使う場合と、布素材のものを使う場合がありますが、どちらも製本する前に「裏打ち(うらうち)」をいう作業を施します。表紙素材の裏面に薄い和紙を糊で貼り付けて、ピシッとしわを伸ばして補強して、製本しやすくして見た目も良くする補強作業で、表装には欠かせない技術のひとつです。

この裏打ちに使う和紙も、千年帳では文化財の修復にも使われる土佐手漉和紙を使っており、最高峰の品質・保存性を有しています。前出の生麩糊を、表紙素材の材質や状態にあわせて水分量を細かく調整して練って使い、一番良い状態の表紙が仕上がるように努めています。

また、裏打ちの作業で重要なのは乾燥の工程です。

水分を含んだ素材はどうしても伸び縮みしてシワができるので、千年帳の裏打ち作業では、乾かしては再び水分を含ませて引きのばして乾燥させるという作業を何回か繰り返して、日数もかけてゆっくりと乾燥させています。熱を加えて強制的に短時間で乾燥させるような方法もありますが、時間と手間をかけてゆっくり乾燥させた方が、あとで伸び縮みしづらい安定した状態に仕上がるので、この方法をとっています。長い時間をかけて乾燥している間に、表紙素材が空気を吸ったり吐いたりして、だんだんだんだん動かなくなってきて、安定して落ち着いた状態に仕上がります。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の製本は、紙本保存修復士が監修し、長い期間使う納経帳・御朱印帳に求められる機能や、修復や仕立て直しも可能な可逆性を重視し、経年変化も見据えた材料や手法で仕立てています。古来の和装本の袋綴じの良さや、千年帳ならではのこだわりを、ぜひ実物を手に取って感じていただければと思います。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

福岡県福岡市にある「香椎宮」は、1800年以上もの長い歴史を有する古社で、九州に2社しかない勅祭社の一つです。令和6年(2024年)は御本殿創建から1300年の記念の年にあたり、全国で唯一の建築様式である香椎造りの本殿がデザインされた特別な御朱印をいただくことができます。

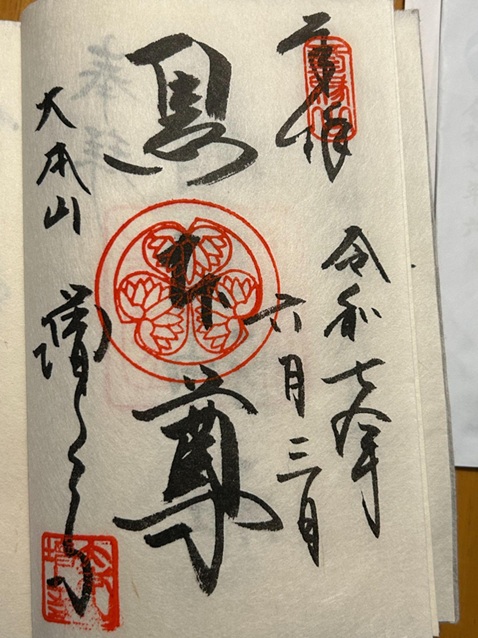

東京都港区にある「増上寺」は、江戸幕府の徳川将軍家菩提寺として広く信仰され、東京タワーが見える観光スポットとしても有名です。初代将軍・徳川家康が深く尊崇したと伝わる「黒本尊」の力強い御朱印、家康の法名「安国院殿」の「勝運」の御朱印、写経した際にいただける「南無阿弥陀仏」の御朱印などには深い歴史が刻まれています。 (さらに…)

大阪府大阪市西区にある「サムハラ神社」は、厄除けの神社として全国的に有名です。災難消除、身体健固の強い力が宿るとされる「サムハラ」の文字が複数箇所に記載される御朱印を、土佐手漉和紙が本紙に使われている特別な御朱印帳「千年帳」にいただきました。

佐賀県有田町にある「陶山神社」は、日本の陶磁器発祥の地に鎮座する神社で、「やきものの神様」として知られ、有田焼でできた鳥居や狛犬が有名です。いろいろな種類の御朱印の中から、「火の守り神」である「八天社」の特別見開き御朱印をいただきました。