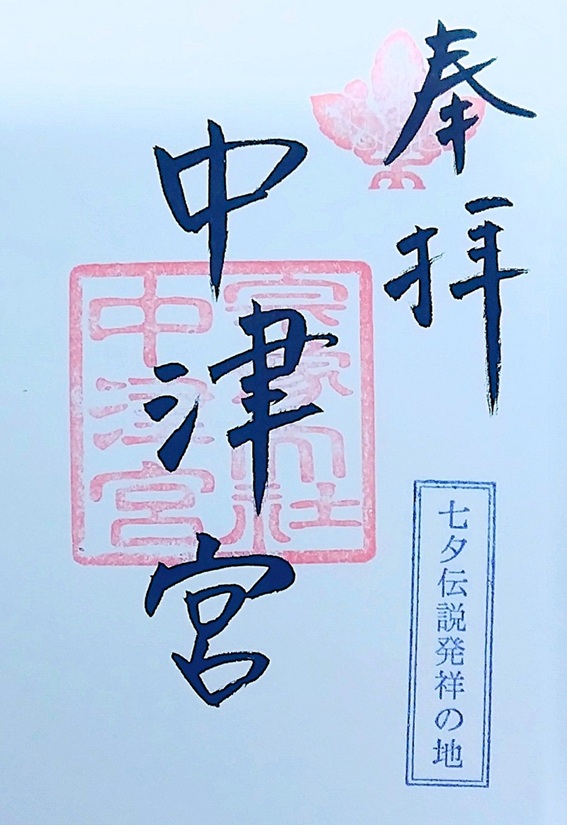

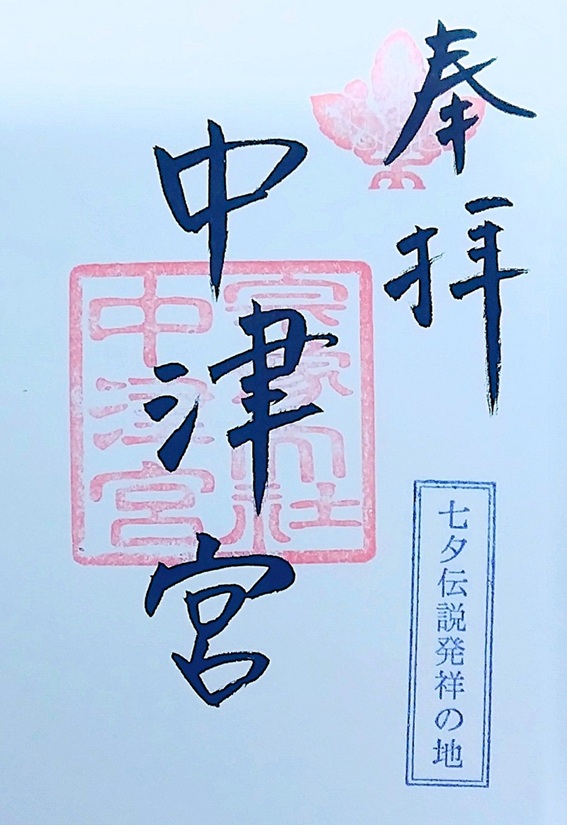

【御朱印情報】福岡県「宗像大社中津宮」でいただける「七夕伝説発祥の地」と「沖津宮遥拝所」の御朱印

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。離島である大島にあり豊かな自然環境の中津宮では、「七夕伝説発祥の地」の記されると御朱印と沖津宮遥拝所の御朱印をいただくことができます。

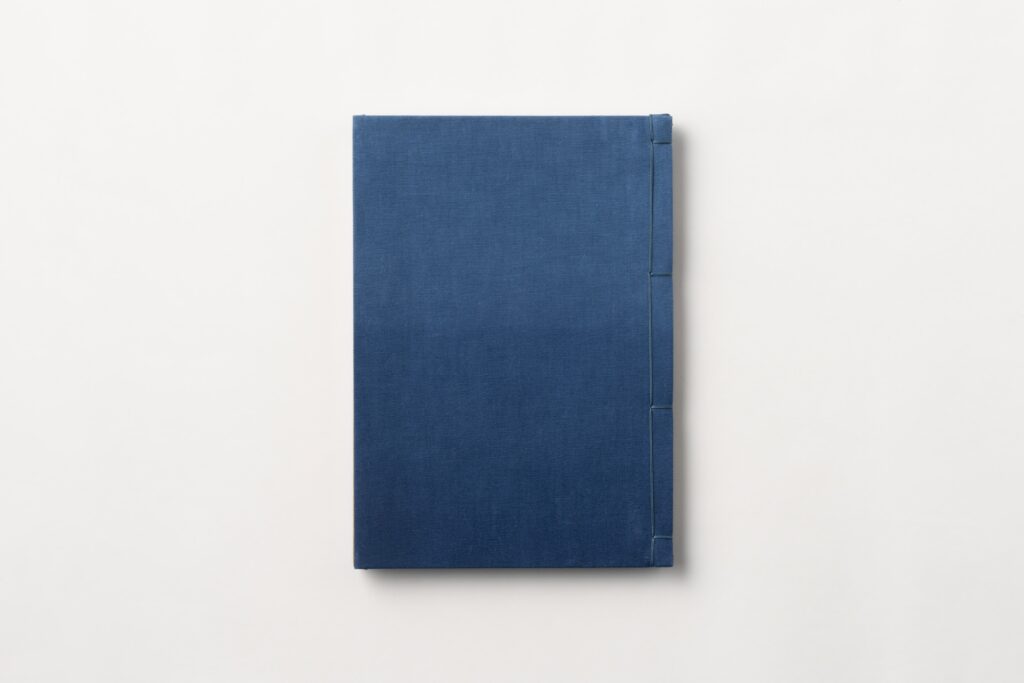

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙のひとつである讃岐正藍染「空と海」のデザインは、弘法大師空海が見た空と海だけの景色を、正藍染の繊細な藍色のグラデーションで表現し、長く使用・保存できる機能性も有しています。

スポンサーリンク

千年帳の染物布表紙のひとつ、讃岐正藍染「空と海(そらとうみ)」は、四国・香川県出身の名僧・弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が、高知県・室戸岬(むろとみさき)の御厨人窟 (みくろど)という洞窟で修行し悟りを開いたときに、洞窟から見た空と海だけの景色から、自らの名前を空海としたという様子を表現しています。

※「讃岐正藍染」の染色技法と、その技法の復活に挑戦し新たな取り組みを続ける染物屋「染匠吉野屋」については、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

空と海が藍色のグラデーションになるようにして、あえて境界線をぼやかし、空と海が一つになるようなイメージのデザインをしているのですが、これは正藍染の技法のなせる業です。

正藍染は、何度も染液に浸して、段階的に藍色の濃度が上がっていくのが特徴の技法で、濃度の違いによる繊細な色の差は「藍四十八色」といわれ、藍色の中でも細かく色が分類されそれぞれに名前がついているほどです。

正藍染の技法の特徴を活かして、讃岐正藍染「空と海」に使う布は、空を表現している色が薄めのところでも5回以上、海を表現している色が濃いところはさらにそこから何度も染め重ねて、藍色のグラデーションを作りだしています。色の染まり具合は、その時々の染液の状態や、浸す時間・回数など微妙な条件によって常に変化するので、職人が状態を見極めながらの作業で、納得がいく仕上がりになるまで調整をします。

当然のことながら、他の染色技法や藍染でも正藍染以外の技法と比べると手間や時間がかかりますが、正藍染でしか表現できない繊細な藍色とグラデーションにこだわっています。

また、グラデーション表現をするのにも工夫が必要で、あまり長い時間同じ位置で染液に浸していると、浸した部分と浸していない部分がくっきりと色がわかれてしまうので、布を染液の中でできるだけ動かしながら染めていて、常に気を抜けない作業です。

このような工程で仕上げる染物なので、まったく同じものはできず、すべての製品が唯一無二の1点ものです。この点は、千年帳がオーダーメイドでお客様のためのオリジナルの1点を仕上げるというコンセプトにも合致していると思います。

ベースとなる生地は、綿(コットン)のカツラギというものを使っています。生地の表面に斜めに畝のような凹凸があるのが特徴で、天然素材の温かみを感じることができ、空と海の自然環境を表現するのにぴったりだと思い、選択しました。

厚手で丈夫でもあるので、長い期間の旅のお供をする納経帳・御朱印帳の用途にも向いていますし、経年変化も楽しんでいただけると思います。

さらに、藍は昔から薬草としても活用されていて、抗炎症・抗菌作用があるとされています。藍染の布を衣服で使用した際には、消臭・防虫・紫外線防止効果、生地を強化する機能などもあるとされ、このような効能は、納経帳・御朱印帳を長く良好な状態で保存していくのにも役立つはずです。

藍染の機能的な側面をはじめから意識して千年帳に正藍染の布を採用したわけではありませんでしたが、いろいろ調べているうちに、デザイン性だけではない正藍染が納経帳・御朱印帳の用途に適しているという新たな魅力に私たちも気が付くことができ、お客様に今後長く使っていただいて、どのような評価をいただけるのかが楽しみです。

千年帳の讃岐正藍染「空と海」の表紙には、染匠吉野屋の4代目・大野篤彦さんの地域活性化を志すチャレンジ精神、創意工夫や手間を惜しまず良い製品をお届けしたいという想いが詰まっています。皆様の大切な神仏巡りの旅に長い期間寄り添えるように、あなただけの唯一無二の納経帳・御朱印帳をお届けできるように、努力を続けておりますので、ぜひ手に取ってみていただければ幸いです。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。離島である大島にあり豊かな自然環境の中津宮では、「七夕伝説発祥の地」の記されると御朱印と沖津宮遥拝所の御朱印をいただくことができます。

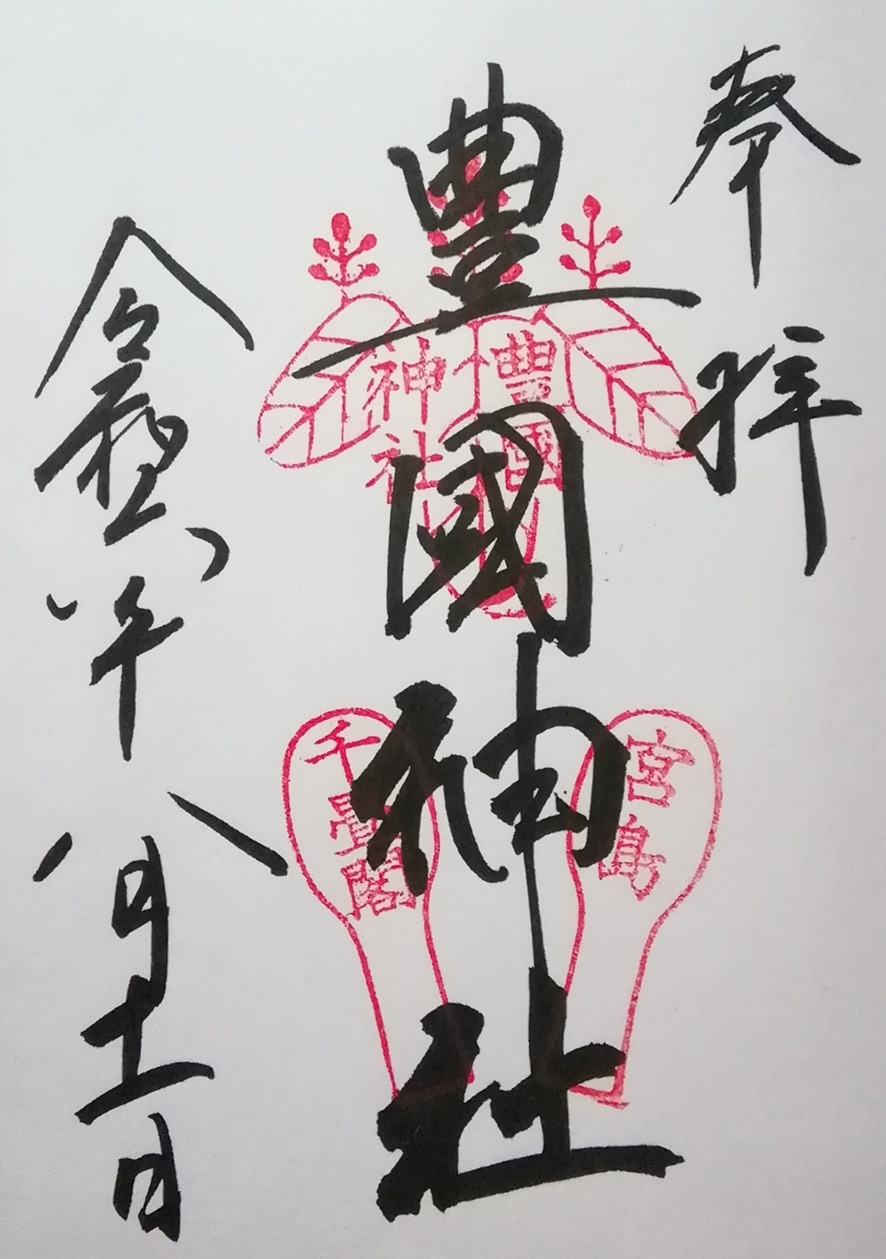

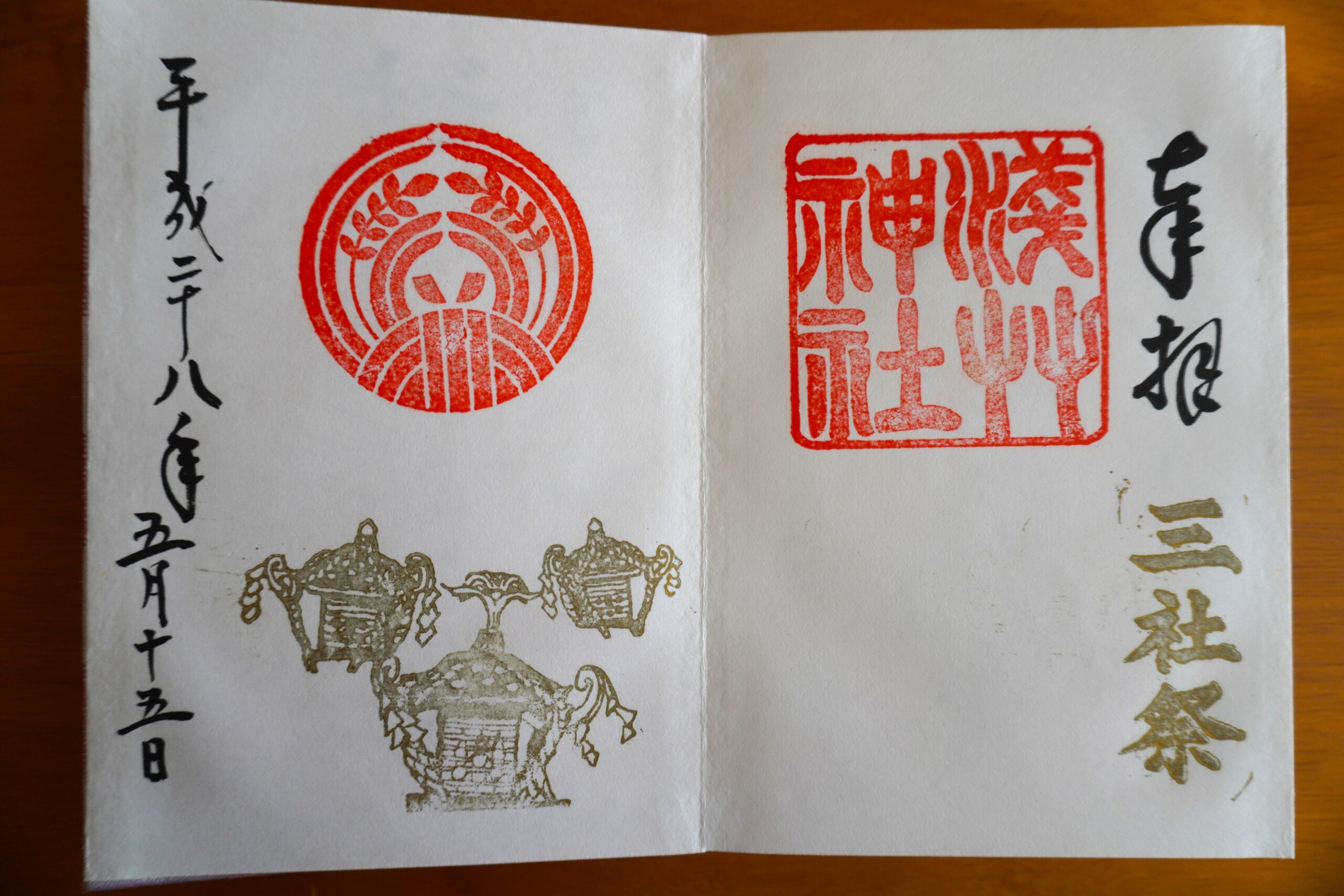

広島県廿日市市の宮島にある「豊国神社」は、宮島島内最大の木造建築物である千畳閣や、室町時代築の五重塔で有名な神社です。創建を命じた豊臣秀吉に関連する家紋や宮島名物のしゃもじが可愛くデザインされた御朱印をいただくことができます。

日本で最もにぎわう観光地のひとつである東京都浅草エリアにある「浅草神社」は、夏の到来を告げる風物詩「三社祭」が有名です。季節や祭事の期間限定など、バリエーション豊富な御朱印をいただくことができます。

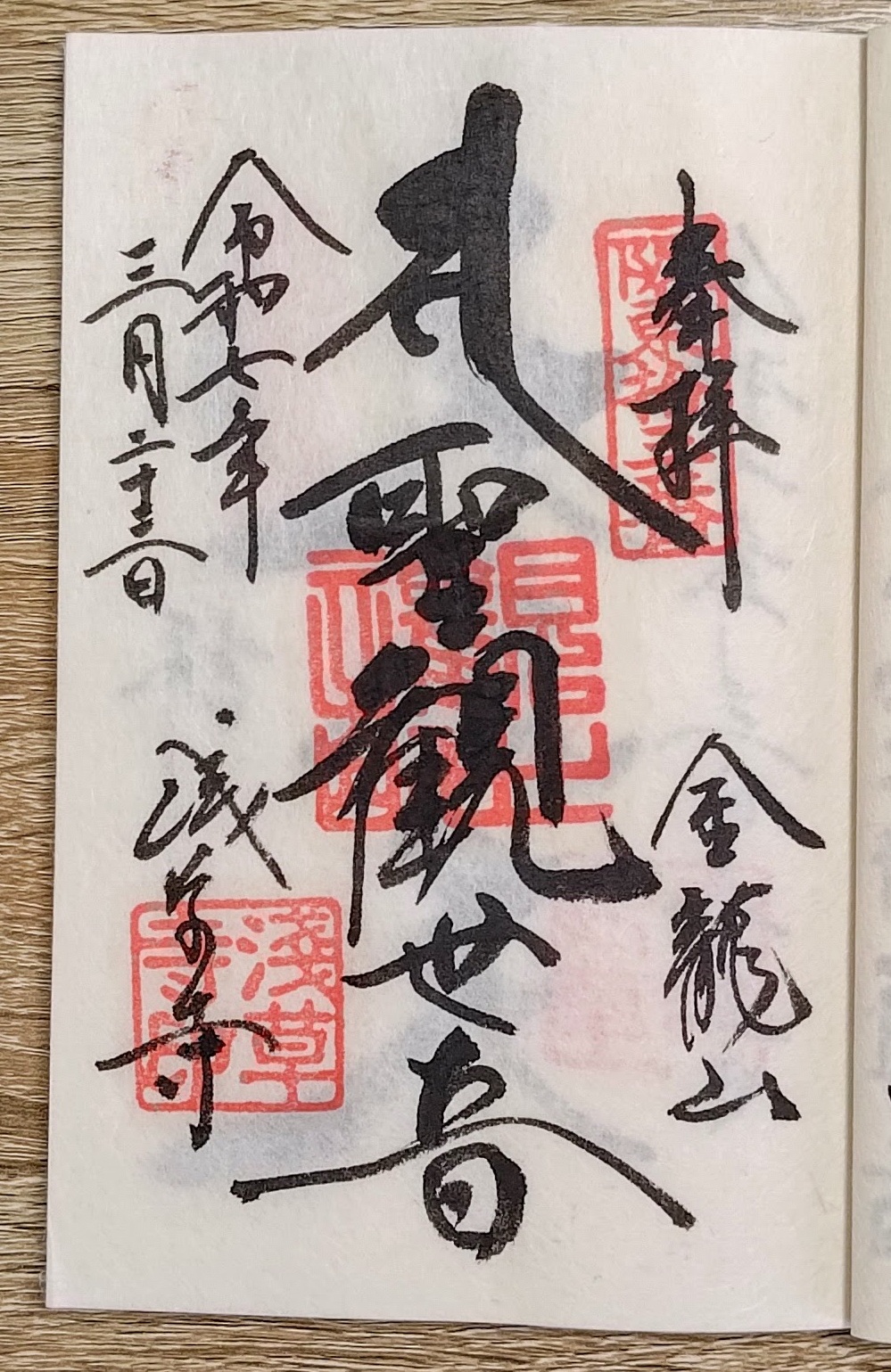

東京都台東区にある「浅草寺」は、東京都内最古の寺とされる古刹で、現代では世界中から観光客が訪れる観光スポットになっています。昔から関東の観音信仰の拠点であり、坂東三十三観音第13番札所・江戸三十三観音第1番札所にもなっていて、本尊・聖観世音菩薩の伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。