- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

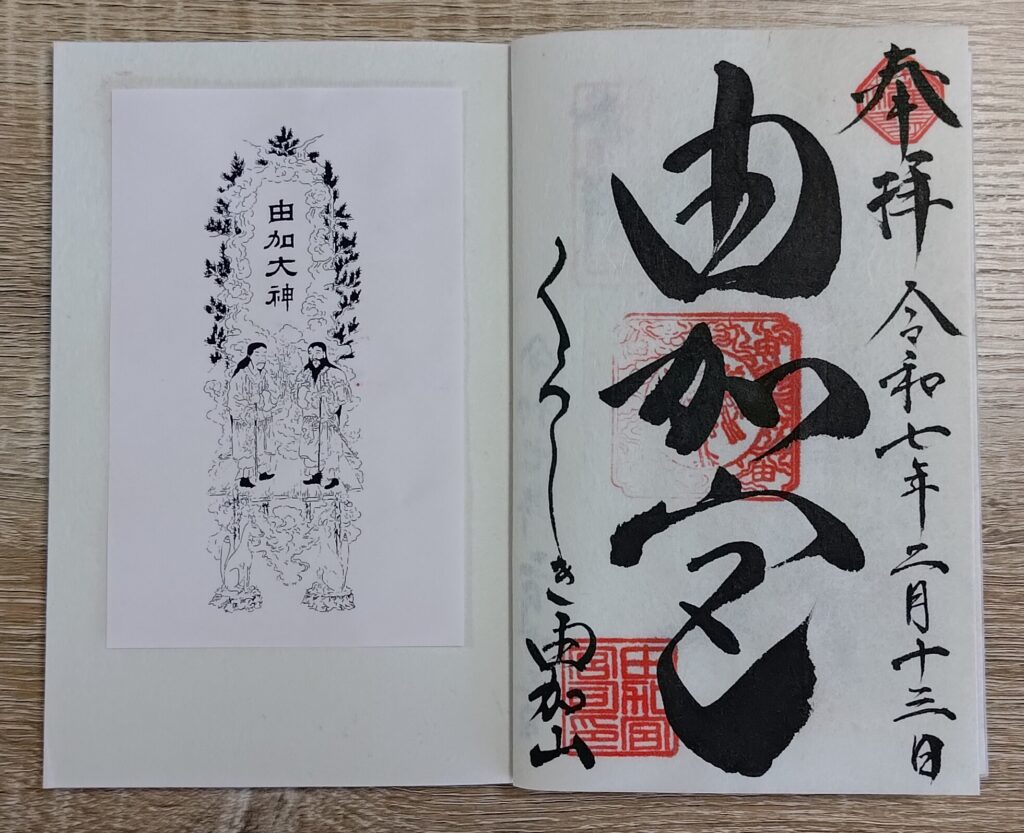

岡山県倉敷市にある「由加神社本宮」は、太古の磐座信仰の聖地で、ご祭神・由加大神のご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。極太書体が特徴の達筆な御朱印をオーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

スポンサーリンク

岡山県倉敷市南部の児島エリアにある標高274mの瑜伽山の山中に鎮座するのが「由加神社本宮(ゆがじんじゃほんぐう)」で、全国に約50社の分社がある由加神社の総本宮をして長く信仰されてきた神社です。

瑜伽山には太古より磐座信仰が根づいていたと伝わっていて、奈良時代の天平5年(733年)に行基(ぎょうき)によりこの地に十一面観音菩薩が祀られ、神社仏閣が一体となった瑜伽大権現(ゆがだいごんげん)と呼ばれる神仏習合の霊山として信仰されるようになったといわれています。

桓武天皇の代以来、朝廷の祈願所として繁栄し、江戸時代中期には備前藩主・池田家の祈願所として大規模な社殿などが造営され、正月・5月・9月には藩主自ら参拝するほど、あつい信仰をよせていたそうです。

現在でも初詣の際には例年約35万人が参拝に訪れる、岡山県を代表する聖地のひとつです。

由加神社本宮では、「社名印」「神印」「宮司印」の朱印と「奉拝」「参拝日付」「由加宮」「くらしき由加山」の墨書きが入るデザインの御朱印を、初穂料300円で御朱印帳に直書きしていただきました。

御朱印と一緒にいただいた御影に描かれているご祭神は、彦狭知命(ひこさしりのみこと)・手置帆負命(たおきほおいのみこと)で、由加神社本宮では2柱を総称して由加大神として崇拝しています。この2柱は親子神で、神話に木を伐採して御殿を造営したり武器を作ったりしたことが記載されており、一般的には林業・木工・建築業の神様として知られています。

由加神社本宮では、「有求必應(ゆうきゅうひつおう。求めが有れば必ず應じてくださる)」の神様とされています。祝日限定で有求必應の言葉が入った特別御朱印が授与されていたこともあるようです。

この投稿をInstagramで見る

由加神社本宮は、いろいろなご利益がいただける神社とされていますが、特に有名なのが厄除けのご利益です。

参道入口から19段、25段、33段、42段、61段と続く厄除け年と関連した厄除け石段があり、厄除けの祈りを捧げながら参道をのぼっていくという風習があります。

由加神社本宮の参拝の証として、迫力のある御朱印をいただけば、由加大神の様々なご利益をより強く身近に感じることができるような気がします。

私が今回いただいた御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。由加宮の極太字を土佐手漉和紙がしっかりと受け止め、文字が浮き出るようにより強調されているように感じます。墨の染み込みがよく、和紙らしい凹凸感とあたたかみの色が特徴の楮紙ならではの仕上がりだと思います。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

由加神社本宮が全国的に有名になったのは、江戸時代から明治時代にかけて流行した「こんぴら参り(現在の香川県にある金刀比羅宮)」が関係しています。

諸国から多くの旅人がこんぴらさんに向う途中、備前国の霊地であるゆがさん(由加神社本宮)で瑜伽大権現に災難・交通・旅行安全の参詣をする風習が定着し、特にご利益がたくさんいただける「両参り」として評判になりました。塩原太助、十返舎一九など多くの文人墨客も両参りをしたという記録があり、貴重な文化財となった作品などを残しているそうです。

また、岡山県と香川県を結ぶ瀬戸大橋の開通とともに史実を背景に信仰と観光を兼ね、毎年11月3日(文化の日)に由加神社本宮・金刀比羅宮の両ご神火による由加山火渡り大祭(年に一度、両宮のご神火が合わさるお祭り)も行われているそうです。

※金刀比羅宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

また、同じ岡山県の海上交通の要衝であった、天下の奇祭「会陽(はだか祭り)」で有名な西大寺(さいだいじ)の牛玉所大権現(ごおうしょだいごんげん)へのお参りも含めた三社参りも流行し、江戸時代の庶民の憧れの旅行地として大いににぎわった歴史があるそうです。

※西大寺に関しては、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】中国観音霊場1番札所「西大寺」の御本尊・千手観音菩薩の御朱印

由加神社本宮は、江戸時代の金刀比羅宮との両参りで全国的に有名になり、現在も由加大神の様々なご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。参拝の証としていただける極太書体が特徴の御朱印をいただけば、由加大神の存在をより身近に感じることができると思います。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

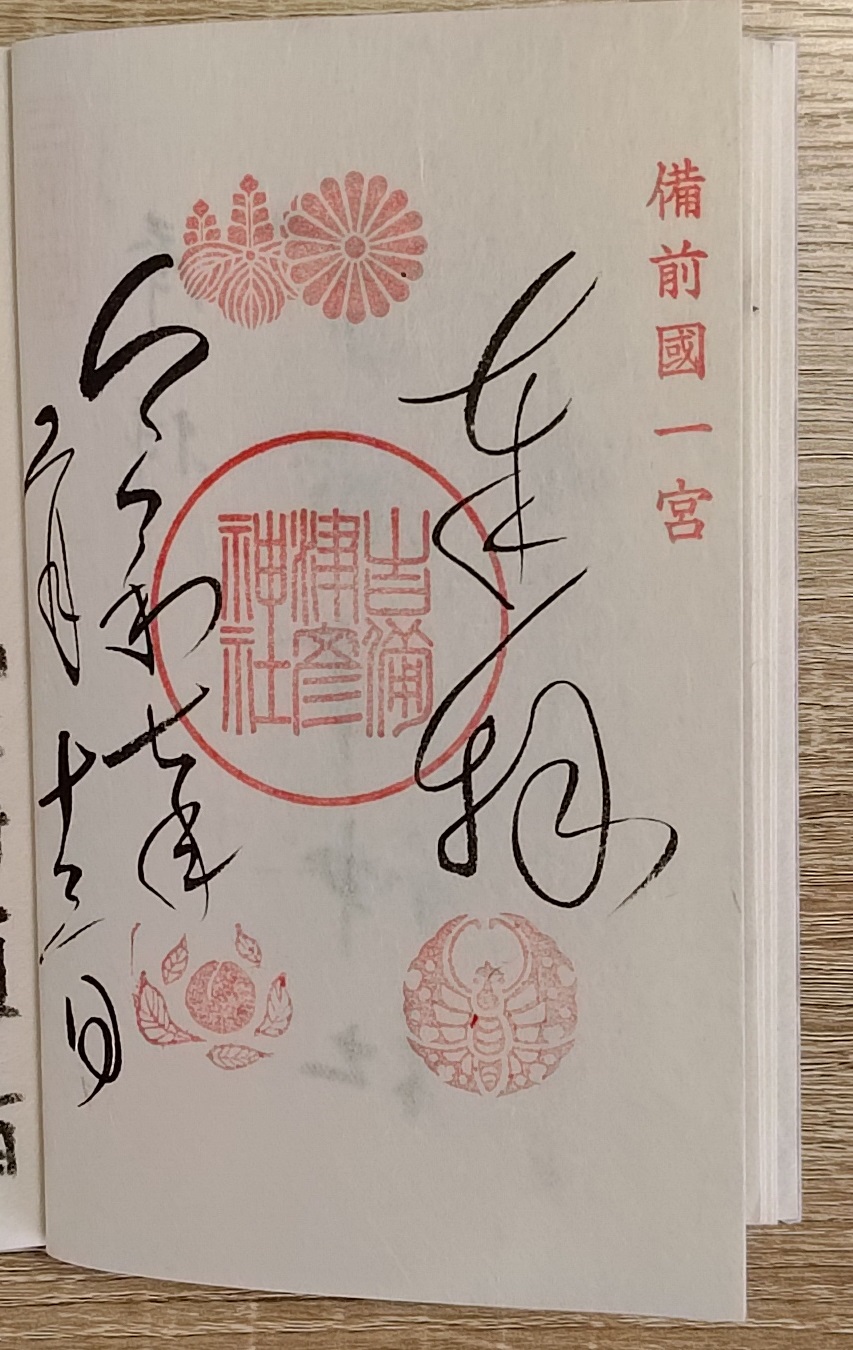

岡山県岡山市北区にある「吉備津彦神社」は、昔話「桃太郎」のモデルといわれる大吉備津彦命を祀り、備前国一宮として長く信仰されている神社です。桃太郎にちなみ桃を象った朱印がおされる御朱印をいただけるほか、祭事などにちなんだ多彩なデザインの御朱印が授与されています。

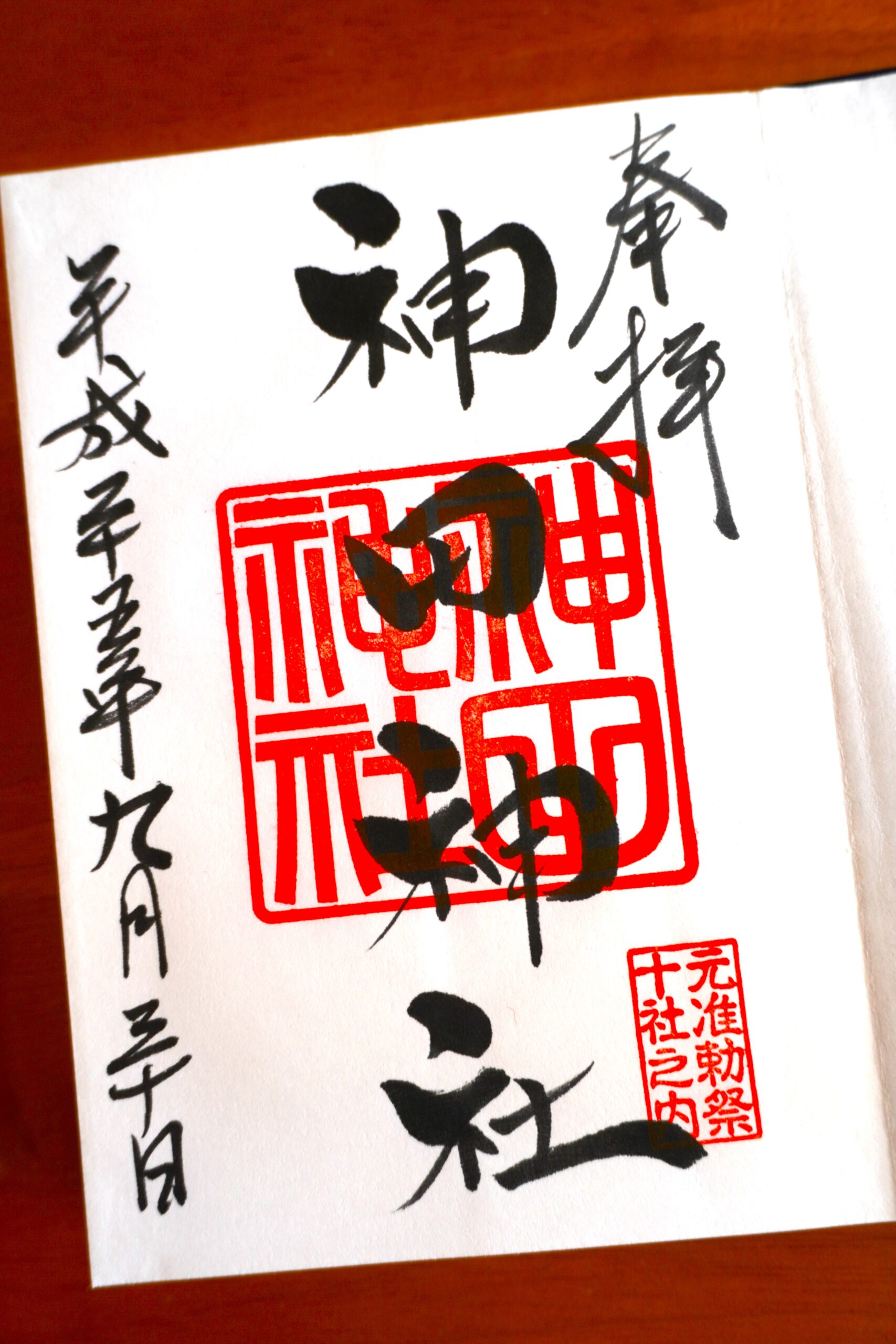

東京都千代田区にある「神田明神」は、江戸幕府の庇護を受けた歴史をもち、庶民からも崇敬される「江戸総鎮守」です。日本三大祭のひとつ「神田祭」が有名で、通常の御朱印の他に祭礼限定や期間限定の御朱印も企画されています。

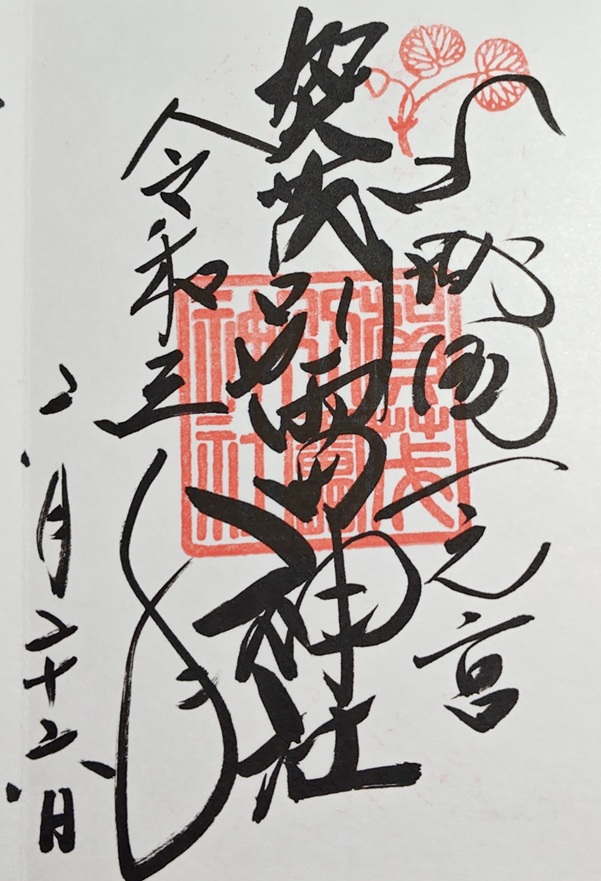

京都府京都市北区にある「賀茂別雷神社」は、一般には「上賀茂神社」と呼ばれ、京都最古の神社のひとつとされています。京都で最も格式の高いことを示す「山城国一之宮」と書き入れられ、神紋「双葉葵」の印がおされる美しく品のあるデザインの御朱印の他、多種多彩な限定御朱印が授与されています。

知多四国霊場の27番札所誓海寺と46番札所如意輪寺は、芸術性の高いアート御朱印を授与しています。令和6年(2024年)1月に発生した能登半島地震の復興支援のために、特別な限定御朱印を企画し、奉納料を復興支援の義援金として寄付する取り組みをいち早く開始されました。